Судьба гуманизма в XXI столетии

Отрекомендовав фригийский Пессинунт как город жрецов, сходный с такими теократическими по своей сути городами, как мусульманская Мекка или тибетская сакральная Лхасса, городами, управляемыми соответствующими жреческими коллегиями (неважно, какими именно) Зелинский просто обязан ответить на вопрос, жрецы какой религии управляют жреческим городом Пессинунт.

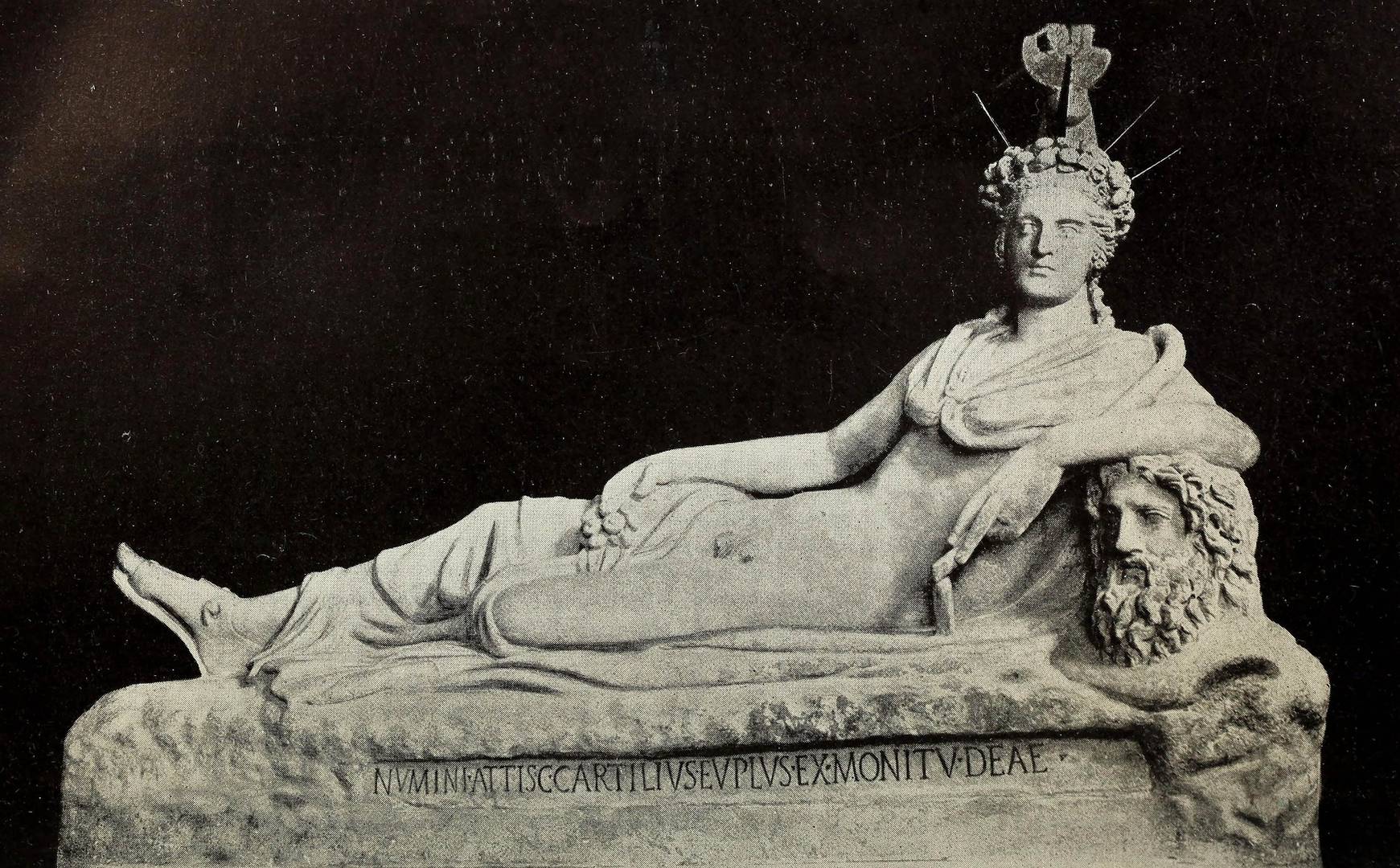

Собственно Зелинский не для того так долго добирался до Пессинунта, чтобы увиливать в вопросе о том, жрецы какой религии управляют Пессинунтом. Он прямо говорит, что в Пессинунте можно, наконец, перейти от неких вторичных религиозных фигур, каковыми для него являются Матерь Афродита и Матерь Деметра — «к их первообразу, к Матери Кибеле, как гласит ее исконное имя».

Я потому столь настойчиво обращаю внимание читателя на этот тезис Зелинского, что в нем содержатся сразу два важных для нас положения.

Положение № 1 — те или иные богини, даже такие, как Афродита и Деметра, — вторичны по отношению к некоему первообразу. Перефразируя Маяковского — «Мы говорим Ленин, подразумеваем — партия», — можно сказать: «Мы говорим Афродита, подразумеваем — Кибела, мы говорим Деметра, подразумеваем — Кибела» и так далее.

Разница только в том, что у Маяковского, для которого и Ленин, и партия — это великие имена, имеющие при всем их величии сугубо светский характер, о Ленине, например, прямо говорится: «Если б был он царствен и божествен, я б от ярости себя не поберег». А у Зелинского имена Афродита, Деметра и Кибела — это имена божественные, то есть сакральные. Поэтому Маяковский может сказать: «Мы говорим Ленин, подразумеваем — партия, мы говорим партия, подразумеваем — Ленин». Операция с великими светскими именами может носить такой симметричный характер.

Конечно, можно сказать, что Ленин породил партию, а не партия породила Ленина. Но поскольку и Ленин, и партия лишены божественности, то не так уж и важно, кто кого породил, то есть кто является первообразом. Ну породил Ленин партию, но она ведь тоже его в каком-то смысле породила, совершив революцию, построив государство и сделав его главой этого государства.

Совсем иначе все обстоит в религии. Тут вопрос о первообразе, то есть об образе, породившем остальное, образе первичном и потому фундаментальном, имеет решающее значение. Конечно, и тут бывают казусы. Уран породил Кроноса, но Кронос его кастрировал и утвердил свою власть, а потом сын Кроноса Зевс низверг Кроноса. Но это отдельные особые случаи. В которых всё тоже не так уж просто. Низвергнутые боги сохраняют определенное священное первородство, даже будучи низвергнутыми. Если же рассматривать вариант с Кибелой и всем тем, что порождено этим первообразом, то налицо однозначная ситуация. Именно первообраз имеет решающее значение.

Ориентируясь на это, мы можем утверждать, что Эней — в плане первообраза — дитя Кибелы. А Афродита — это маска, скрываясь под которой, к отцу Энея Анхизу приходит именно Кибела, она же — Идейская Мать. Хочу подчеркнуть еще раз, что, утверждая это, я не делаю собственных смелых дилетантских выводов, а точно следую за профессионалом Зелинским, что для меня имеет решающее значение. Потому что охочих до смелых выводов дилетантов во все эпохи было хоть пруд пруди. А в XXI веке они буквально заполонили собой всю гуманитарную сферу, включая религиоведение и историю.

То, что я в очередной раз только что сформулировал, — это вывод высокого профессионала. А только опираясь на чужой высокий профессионализм и дополняя его собственными аналитическими построениями, можно двигаться, отделяя нечто абсолютно химерическое от чего-то правдоподобного и, возможно, содержащего в себе хотя бы крупицы какой-то, пусть и очень относительной, истинности.

Знакомя нас с пессинунтским жречеством Кибелы, Зелинский оказывается в неловкой ситуации. Ибо это жречество слишком плотно связано с сексуальной оргиастичностью вообще. И, в частности, со всем, что предполагает необходимость кровавого оскопления жрецов оргиастического культа Кибелы. А Зелинский, не принимая этого, глубоко почитает античные греческие религиозные основания. И ищет любые возможности для того, чтобы соединить их с христианством. Отделавшись от этой неловкости словами о привнесении такой оргиастичности в якобы благую и невинную Грецию, а также указанием на то, кто именно это привнес (не иудейские семитские культы), Зелинский далее рассматривает саму эту оргиастичность. Он описывает совокупление бога Зевса с богиней Геей (бабушкой Зевса). И о том, как в результате этого совокупления, произошедшего во сне, родилось чудовищное двуполое существо Агдистис. Далее излагается история о кастрировании этого существа, которого испугались боги. О том, кто именно (Дионис) и как именно (привязав веревку к половому члену, напоив вином и так далее) оскопил это чудовищное двуполое существо.

Далее излагается запутанная история с кровью данного существа. История эта очень напоминает историю с оскоплением Кроносом Урана и рождением Афродиты из крови Урана. Тут из крови чудовищного двуполого существа Агдистиса (успевшего после оскопления стать женщиной) рождается от Наны, дочери речного бога Сангрия, некий бесконечно прекрасный юноша Аттис. Кровь страшного двуполого существа Агдистиса породила миндальное дерево, Нана вкусила плод этого дерева, дерево исчезло, а Нана зачала и родила Аттиса.

Оскопленный Агдистис, ставший женщиной, включает Аттиса в свою свиту. Царь Мидас решает сделать бесконечно прекрасного Аттиса мужем своей дочери. Ревнивая женщина, она же бывшее двуполое существо Агдистис, сводит всех с ума и препятствует свадьбе. Аттис бежит от преследований этой ревнивой женщины, украв ее свирель. Он бежит в горы и оскопляет себя под сосной, воспроизводя и таинство оскопления собственного отца, и таинство оскопления жрецов Кибелы. Оскопленный Аттис умирает. Ревнивая женщина, ставшая таковой после оскопления двуполого существа Агдистиса, просит Зевса вернуть жизнь Аттису. Но Зевс всего лишь дарует Аттису нетленность тела. Волосы Аттиса продолжают расти, его мизинец может двигаться, но обрести полноценную жизнь Аттис не может.

Тогда ревнивая женщина, она же оскопленное Дионисом двуполое существо, доставляет тело Аттиса в Пессинунт, учреждает культ Аттиса как бога, создает ежегодное празднество в честь Аттиса и формирует жреческую коллегию, состоящую из оскопленных жрецов. Жрецов этих называют галлами, но не потому что они являются теми галлами, которые добрались до Малой Азии и наткнулись на пессинунтский культ, чем-то как-то связанный с их собственной религией. Нет, в данном случае речь идет о жрецах, которых именуют галлами, потому что Пессинунт омывает речка по имени Гал. А вот почему так называется речка — отдельный вопрос.

Все, что мной изложено выше, — прямой пересказ Зелинского, который, в свою очередь, пересказывает нечто. Что же именно? Зелинский пишет: «Этот миф об Аттисе мы заимствуем из христианской апологии Арнобия (III век), который в свою очередь ссылается на «Тимофея, известного богослова (theologum), почерпнувшего свои сведения, как он сам говорит, из заповедных старинных книг и из самой глубины таинств», а также и на «других не менее сведущих людей».

Зелинский настойчиво обращает наше внимание на эту традицию Тимофея. И анализирует эту традицию, утверждая, что «традиция Тимофея носит на себе следы согласовательской работы; самый явный — рассказ об исходе самого героя. Одержимый безумием, он бежит, оскопляет себя под сосной и там же умирает».

Зелинский именует подобное сочетание оскопления с умиранием — удвоением мотива. Расшифровывая, что именно он имеет в виду под удвоением, Зелинский пишет:

«Если автору традиции угодно было заставить Аттиса умереть, самооскопление было излишне; если он хотел, чтобы он, в пример жрецам-галлам, жил оскопленным слугой своей богини, ему не следовало отправить его тотчас же на тот свет».

Зелинский настойчиво ищет в таком удвоении сочетание греческого и азиатского мотивов, столь любимое его сердцу и позволяющее ему обелить греческую античную традицию, противопоставив ее изуверской азиатской традиции.

Какова же тут, по мнению Зелинского, греческая традиция, лишенная азиатского изуверства, под личиной которого она вынуждена скрываться?

Зелинский проводит ряд аналогий. Сначала — аналогию с Артемидой и оклеветанным Ипполитом, сыном Тесея и амазонки (вторая жена Тесея), не желавшем знать женщин. В Ипполита влюбилась Федра (третья жена Тесея). Не добившись взаимности, она покончила с собой и в предсмертном письме выдвинула ложное обвинение против Ипполита, якобы виновного в ее грехе. Тесей хочет покарать Ипполита, но Артемида вступается за Ипполита и оправдывает его. Потом Зелинский проводит аналогию с Дафнисом, который поклялся нимфе в вечной любви и изменил этой нимфе с дочерью царя, в результате чего ослеп, попытался покончить с собой, но был взят на небо.

Зелинский считает, что если бы с прекрасного греческого мифа спала азиатская «оскопительная» оболочка, то речь бы шла о полноценном воскресении Аттиса. А азиаты — своим влиянием замарали эту прекрасную историю, которая в греческом варианте, как считает Зелинский, должна была бы звучать так:

«Агдистис раскаивается в своей суровости; она ищет своего возлюбленного, ищет его, ищет... И находит, наконец, во власти смерти — не так ли и Деметра искала свою дочь, пока не нашла ее во власти царя мертвых?»

Что дальше следовало бы, как считает Зелинский, сделать Агдистис, узрев подобное? Известно что — воскресить возлюбленного. Зелинский иронизирует по поводу того, что Агдистис хотела это сделать, но Зевс воспротивился. Он именует это так: «знакомый прием при элементарном мотиве — неосуществленное намерение». И пишет далее: «Уже по этому одному мы должны догадаться, что первоначально Агдистис своей любовью вернула жизнь своему возлюбленному, но это подтверждается и другими источниками: исходом Аттисовых мистерий было воскрешение их героя».

Удерживая себя от развития данной темы и оговаривая, что к ней еще можно будет вернуться, Зелинский далее восклицает по поводу полноценной, так сказать, собственно греческой, версии воскресенного героя (которую он явно стремится сделать предтечей воскресения Христа): «Не правда ли, какой прекрасный греческий миф мы обнаружили под неприглядной оболочкой пессинунтского сказания! И главное, какое сходство по исходу и смыслу с элевсинским мифом! Любовь побеждает смерть, таков смысл и здесь, и там — любовь любовницы здесь, любовь матери там. И в обоих случаях эта победа содержит в себе утешительную уверенность...»

Вновь удерживая себя от обсуждения этой утешительной уверенности, она же протохристианская воскресительность — Зелинский начинает исследовать фигуру известного богослова Тимофея, который заместил своим согласовательным, пессинунтским по своей сути, азиатским и потому плохим мифом об Аттисе — прекрасный греческий утешительный миф об этом же Аттисе, полноценно воскрешенном любящей его Агдистис. Зелинский сообщает нам, что известный богослов Тимофей фигурирует у древнеримского историка Публия Корнелия Тацита. Зелинский ссылается на конкретное место из «Истории» Тацита. Тацит сообщает нам о том, как римский император Веспасиан внял просьбам двух больных, одного с парализованной рукой, другого — ослепшего, убеждавших императора, что он может их излечить и что об этом им поведал некий бог Серапис. Веспасиан осуществил то, о чем его просили больные, внявшие повелению Сераписа. Он смазал своей слюной глаза слепого и наступил на руку парализованному. Больные излечились при большом стечении людей. Веспасиан заинтересовался богом Сераписом. Этим синкретическим божеством, соединяющим в себе черты египетского бога плодородия Осириса и греческого бога подземного царства Аида. Египетские жрецы сообщили Веспасиану, что огромную роль в формировании культа Сераписа сыграл полководец Александра Македонского и один из его диадохов Птолемей I Сотер (366–283 гг. до н. э.). Что этот диадох, получивший после смерти Александра власть над Египтом, основавший Александрию (она была основана в 331 году до н. э.), увидел однажды вещий сон. Привожу прямую цитату из Тацита: «Во сне предстал ему юноша необычного роста и редкой красоты и приказал: «Пошли самых верных друзей своих в Понт (речь идет о восточной части южного побережья нынешнего Черного моря, где какое-то время существовало независимое государство, последним из царей которого был знаменитый Митридат — С.К.), дабы они привезли оттуда мое изображение. Царству твоему оно принесет счастье, а храму, где его поставят, — величие и славу». Едва юноша произнес эти слова, как огненный вихрь вознес его на небо. Встревоженный пророческим видением, Птолемей рассказал о нем египетским жрецам, опытным в толковании вещих снов. Те признались, однако, что почти ничего не слыхали о Понте и народах, живущих за пределами Египта. Тогда Птолемей обратился к Тимофею, афинянину из рода Евмолпидов, которого он еще раньше вызвал из Элевсина, поручив руководить отправлением священных обрядов, попросил его объяснить видение и истолковать волю божества».

Евмолпиды — это греческий (конкретно — аттический) род, представители которого наследовали право на отправление культа Элевсинской Деметры, а значит, и на исполнение Элевсинских мистерий. Внимание Зелинского приковано к этому особому жреческому роду. В разных частях своего исследования он обращается к нему неоднократно. Но здесь мы перед тем, как ознакомить читателя с очередными обращениями к этому роду, следующими за уже изложенным нами сюжетом с Аттисом на греческий и азиатский лад, сначала доразберемся с тацитовским сюжетом о сне Птолемея и последствиях этого сна. Зелинский обсуждает сон Птолемея очень кратко. Нам же желательно подробнее ознакомиться и с этим сном, и с его последствиями. Причем такое ознакомление не будет даже временным уходом в сторону от основного сюжета.

Итак, согласно Тациту, «Тимофей расспросил людей, бывших в Понте, и узнал от них, что есть в этих краях город, называемый Синопа».

Справка. Синоп (Синопа) — это одна из главных греческих древних колоний на южном берегу Черного моря. Расположен этот город не абы где, а именно в Пафлагонии, буквально, так сказать, напротив южной оконечности Крыма. Причем именно в той самой Пафлагонии, которую мы так подробно обсуждали в связи с ломоносовским представлением об истоках русского народа. Основан был Синоп одним из спутников Ясона Автоликом. Автолик («одинокий волк») — известный мифологический персонаж, один из спутников Геракла, осевший в Причерноморье и позже присоединившийся к аргонавтам. В Синопе Автолика почитали как бога.

Сообщив читателю необходимые немаловажные сведения о Синопе, возвращаюсь к Тациту, повествующему об исследованиях, проведенных Тимофеем по поручению Птолемея Сотера. Тимофей узнал, что недалеко от города Синопа расположен «древний храм, известный у жителей под именем храма Юпитеру Диту (под этим именем Юпитер почитался как бог подземного царства, то есть тот же римский Плутон или греческий Аид — С.К.): в святилище, рядом со статуей самого божества, стоит и изображение женщины, которую многие считают Прозерпиной».

Прозерпина — это римское имя древнегреческой Персефоны, дочери Деметры, похищенной Аидом. По повелению явившегося во сне юноши Птолемей Сотер должен был забрать из синопского храма некую статую. Тацит повествует далее о том, что Птолемей не торопился исполнять то, что было ему явлено в вещем сне. Тацит пишет: «Птолемей был царь, и как то свойственно царям, действовал быстро, лишь пока ему угрожала опасность; видя, что все кругом по-прежнему спокойно, он снова стал больше помышлять о развлечениях, чем о почитании богов, мало-помалу забыл о пророчестве и обратился к другим делам, как вдруг тот же юноша явился ему в еще более грозном облике и сказал, что, если царь не исполнит приказания, немедленная гибель ждет и его самого, и его царство. Жителями Синопы правил в ту пору царь Скидрофемид; Птолемей тут же отправил к нему послов с дарами, велев им по дороге посетить святилище Аполлона Пифийского. Плавание их было удачно, и бог сказал им вполне ясно, что они должны ехать и возвратиться с изображением его отца, статую же сестры оставить на прежнем месте».

Далее Тацит описывает, как жители Синопа сопротивлялись изъятию из храма статуи, не прельщаясь подарками и обещаниями Птолемея Сотера. Как и египетского Птолемея, и синопского Скидрофемида преследовали страшные видения, терзавшие царей требованиями о переносе статуи в Египет. Как в итоге сама статуя поднялась на один из египетских кораблей. Как корабли с невиданной скоростью достигли Александрии. Как статуя была помещена в старинном маленьком храме, посвященном Серапису и Изиде. Тацит излагает и другие версии появления данной статуи, оговаривая, что данная является наиболее авторитетной.

Перед тем, как вернуться к рассуждениям Зелинского, в которых определенным образом интерпретируются и сами сведения Тацита о некоем возвращенном в Александрию божестве, и роль некоего Тимофея из рода Евмолпидов в том, что касается этого возвращения, хотелось бы ознакомить читателя со всеми первоисточниками, из которых могут быть взяты те или иные варианты мифа об Аттисе. Потому что не Тимофей из рода Евмолпидов сообщает какие-то сведения Арнобию, который эти сведения определенным образом препарирует. То есть конечно же, Тимофей сообщает сведения Арнобию и так далее. Но прежде, чем сообщить эти сведения кому бы то ни было, Тимофей должен их откуда-то взять. «Откуда-то» — это значит, из какого-то авторитетного источника. Таких источников несколько, и в каждом из них дается определенная версия сюжета с Аттисом.

Вот что пишет по поводу этого сюжета хорошо знакомый нам Павсаний, являющийся, в отличие от Тимофея или Арнобия, настоящим древним авторитетным источником. В своем «Описании Эллады» (книга VII, глава 17), обсуждая ахейский город Дима, находящийся в южной Греции на северо-западе полуострова Пелопоннес, вблизи Адриатического моря, на южном берегу Коринфского залива, Павсаний пишет:

«В Диме есть храм Афины и очень древняя ее статуя, есть у них и другое святилище, воздвигнутое в честь Диндименской Матери <богов> и Аттиса».

С материалами о Диндименской Матери богов, она же — Рея Кибела, нас уже ознакомили и Зелинский, и другие авторы. Павсаний говорит о связи этой Матери с Аттисом. Причем говорит он об этом, адресуясь не к Фригии, которую чуть позже вводит в оборот, а к пелопоннесскому, никак с Фригией не связанному, типично греческому городу Диме. Там отправлялся культ Кибелы и Аттиса. Что представляет собой этот культ в его натурально греческом, а не малоазиатском исполнении? Как описывает его авторитетный Павсаний? Заявив об этом культе, Павсаний далее пишет: «Кто такой был Аттис, я ничего не мог узнать, так как это считается божественной тайной».

Оговорив закрытость темы Аттиса, Павсаний далее излагает две известные ему версии, которые в одинаковой степени могут быть недостоверны в силу закрытости самой темы.

Первая из излагаемых Павсанием версий принадлежит поэту Гермесианакту. Гермесианакт Колофонский — это древнегреческий поэт, живший на рубеже IV и III веков до н. э. Этот поэт писал в основном элегии, то есть стихотворения, в которых автор сообщает читателю об эмоциональных результатах своих философских раздумий. Со временем существенная часть элегий была посвящена раздумьям по поводу тех или иных любовных историй. Но это произошло через несколько столетий после того, как Гермесианакт Колофонский сочинил все свои элегии, включая ту, в которой изложен один из вариантов мифа об Аттисе. Согласно этому варианту, как говорит Павсаний, Аттис «был сыном фригийца Калая <...>, с момента рождения он был неспособен к деторождению. Когда он вырос, то, по словам Гермесианакта, он переселился в Лидию (то есть западную часть Малой Азии, включающую в себя и Трою, и Пессинунт — С.К.) и учредил у лидийцев оргии (священные празднества) в честь Матери <богов> и достиг у них такого почета, что Зевс, разгневанный на Аттиса, наслал на поля лидийцев кабана. Этот кабан умертвил многих лидийцев, в том числе и Аттиса. Вследствие этого вероятно галаты, живущие в Пессинунте, соблюдают обычай не употреблять в пищу свиного мяса».

Такова первая версия Павсания, в которой появляется знакомый нам по Зелинскому и другим источникам Пессинунт. Сообщив об этой версии как об имеющей конкретный источник, Павсаний далее сообщает и о другой версии. Он пишет о том, что в народе версия поэта Гермесианакта не получает поддержки.

«В народе, — пишет Павсаний, — совсем не так (как у Гермесианакта — С.К.) рассказывают об Аттисе. Но у них есть другое местное предание. Они говорят, что Зевс, заснув, уронил семя на землю и что с течением времени от этого родилось божество, имеющее двойные половые органы, мужские и женские. Имя этому божеству дали Агдистис. Испугавшись этой Агдистис, боги отрезали у нее мужские половые органы; из них выросло миндальное дерево, и когда на нем созрели плоды, то, говорят, дочь реки Сангария сорвала этот плод и положила себе в платье на грудь, плод этот тотчас же исчез, а девушка стала беременной. Когда она родила и родившийся мальчик был выкинут, то коза стала о нем заботиться. Когда мальчик начал подрастать, он стал сверхчеловеческой красоты, и Агдистис влюбилась в него. Когда же он вырос и стал юношей, родственники послали его в Пессинунт, чтобы он женился на царской дочери. Уже пелась брачная песня, как вдруг предстала Агдистис, и Аттис, приведенный в безумие, отсек себе половые органы, и так же изувечил себя и отец его невесты. Раскаяние охватило Агдистис в том, что она сделала с Аттисом, и у Зевса она вымолила разрешение, чтобы Аттис телом никогда не увядал и не подвергался разложению. Таковы наиболее известные сказания об Аттисе».

Мы видим, что изложенный Павсанием вариант мифа об Аттисе полностью — ну буквально слово в слово — совпадает с тем вариантом, который Зелинский излагает, ссылаясь на Арнобия и Тимофея. Почему Зелинский ссылается не на Павсания, у которого Тимофей почерпнул сведения? Почему он сообщает нам, что Тимофей, по его словам, получил сведения из заповедных старинных книг и из самой глубины таинств? В том числе и потому, что Зелинскому Тимофей особо нужен. А поскольку Тимофей и впрямь рассуждает об Аттисе, то почему бы на него не сослаться? Сошлешься на Павсания — и что за собой потянет эта ссылка? Ничего особенного. А ссылка на Тимофея потянет куда надо. Это не означает, что Зелинский работает под идею. Это всего лишь означает, что он сознательно фокусирует наше внимание на определенных вещах, причем действительно важных. И хорошо, что фокусирует. Мы и этим воспользуемся в свое время. А сейчас временно изменим фокусировку и, оговорив, что версия, которую Зелинский называет версией Тимофея, взята у Павсания, рассмотрим наряду с этой версией и другие.

(Продолжение следует.)