Грозящая катастрофа и как с ней бороться. Уроки Ленина

Выступление лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна, посвященное 105-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 7 ноября 2022 года

Я твердо убежден, что в условиях войны празднование очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции не должно проводиться так, как обычно. Гибнут люди, они гибнут буквально в тот момент, когда сейчас мы с вами разговариваем. Уже погибли наши товарищи. Над Россией навис призрак чего-то непонятного и неопределенного. И в этой ситуации мы а) не можем не праздновать 7 ноября, потому что оно достаточно многое изменило в жизни страны, и б) мы не можем праздновать его классически, обычно.

В этой связи, как уже говорилось неоднократно на различных наших съездах и конференциях, мы расцениваем Великую Октябрьскую социалистическую революцию не как революцию как таковую, а фактически как посткатастрофическую сборку.

Государство начало распадаться еще в последние годы, когда царизм стал проваливаться в войне — и этот урок провала государства, включившегося в крупную военную кампанию, конечно, надо учитывать. Окончательно распалось после того, как царь подписал отречение, чего до этого не делал ни один из представителей ни династии Романовых, ни других аристократических семей, правящих Россией. Царь это сделал впервые. И дальше начался бардак под названием «приход к власти русского капитализма».

Этот капитализм был неизмеримо лучше того, который имеет место сейчас. Были Морозовы, Рябушинские, Терентьевы, Терещенко и прочие, и все они каким-то своим управленческим усилием создавали крупные концерны, поднимали страну на новые вершины существования в пределах нового устройства общества. Говорили о том, что они все очень талантливые и созидательные, а им мешает царизм. И проводили сравнение между тем, как царизм мешал им разворачивать подлинную капиталистическую мощь страны, и тем, как это делала французская монархия, мешая развернуться силам Конвента, революционной буржуазии, совершавшей во Франции действительно чудеса.

Однако французская революционная буржуазия, устанавливая капитализм, а не отменяя его, смогла одновременно с этим построить абсолютно новую армию на абсолютно новых основаниях.

Уже в 1792 году перед битвой при Вальми, решавшей судьбу Французской революции, революционный французский генерал Дюмурье понял, что он не может противостоять войскам герцога Брауншвейгского, используя привычный регулярный военный строй. Потому что, в отличие от наскоро набранных французских малообученных солдат, войска Пруссии и других интервентов могли идти этим хорошим, плотным, регулярным, классическим строем, их этому учили подолгу. Тогда Дюмурье применил рассыпной строй, иначе использовал артиллерию и — выиграл битву при Вальми. Французская буржуазия проявила способность к военному творчеству, выдвижению новых военачальников — и победила.

Затем Карно, человек, не имевший никакого статуса во французской монархии, совершенно на новых основаниях построил военно-промышленный комплекс Франции.

Затем Гош, один из крупнейших генералов французской революции, начал громить войска австрияков и пруссаков, которые хотели оккупировать Францию. Французский Конвент объявил, что будет казнить каждого сепаратиста, который хотел бы вернуть страну в полурассыпанное монархическое состояние, централизовал всё до конца, прислал гильотину и в Вандею, где шел реакционный монархический мятеж, и на юг Франции — в Прованс, Лангедок и в другие места, где фактически уже такими же беспощадными революционными мерами подавлялась любая попытка сепаратизма, превращения Франции в конфедерацию.

Затем талантливый молодой подпоручик Буонапарте, ставший позже французским диктатором и императором, создал невиданные по эффективности полицейский и управленческий аппараты, невиданную по эффективности военно-промышленную машину, совершенно новую армию, которая очистила всю Европу от феодализма, запнувшись, правда, в Испании и России (это отдельный вопрос), но высокая эффективность всего этого была очевидна.

Это всё делала французская буржуазия, продемонстрировав одно-единственное качество: политическую состоятельность. Она была политически состоятельна, она любила и могла строить нацию, страну, она была современной, она была дерзкой, она проявила все эти качества, и она проявляла их вплоть до Второй мировой войны, в которой французская буржуазия уже провалились.

Это отдельная история Франции, показавшая, что такое буржуазная состоятельность. Эта буржуазная состоятельность очевидным образом опиралась на так называемые легальные накопления капитала. Потому что французская буржуазия накапливала капитал столетиями, конечно, не только через какую-нибудь работорговлю и пиратство, что тоже имело место, но и через разного рода мануфактуры, ремесленные мастерские, строительные и прочие гильдии. Внутри этого накапливалась совершенно новая энергия. Эта энергия и эта состоятельность в конечном итоге заставили феодальную Францию обращаться к третьему сословию, еще бесправному политически, но уже абсолютно состоятельному экономически, с тем, чтобы кредитовать войны, с тем, чтобы поддерживать существующий неэффективный феодальный аппарат и так далее. Так сформировались Генеральные штаты, которые потом стали прологом к созданию собственно буржуазной демократической республиканской власти.

Всё это вместе формировалось в недрах феодального сословия. И затем оно взорвалось и вышло на поверхность, продемонстрировав новую эффективность.

Внутри этого были не только накопление денег, не только новая эффективность производства. Внутри этого была и новая мысль. Французская буржуазия поклонялась Вольтеру, Дидро, д’Аламберу и так далее. И пусть даже, может быть, эти авторитеты и были преувеличены, но они явно говорили о чем-то новом. Французская буржуазия продемонстрировала новую культуру, новый тип моды, она одевалась по-другому, чем феодальные классы, и так далее. И она очевидным образом демонстрировала, что она есть некие гигантские катакомбы, которые формируются в пределах этого феодального благолепия, роскоши и всего прочего, презирая это и предъявляя новый аскетизм, завоевывая всё новый и новый авторитет в обществе.

Французская буржуазия соединялась с народными массами и не противостояла им на этом этапе, а предлагала им нечто предельно новое. Это новое называлась «ликвидация сословных перегородок», иной принцип устройства общества. Француз — это уже не католик, естественно, потому что уже были и гугеноты, но это некий светский человек, который верит во французскую культуру, во французскую историю, во французских героев, во французские «священные камни» и так далее. Французская буржуазия была абсолютно эффективна в этом смысле, и она не допустила распада Франции в момент Великой французской буржуазной революции.

Великой революцией в России называлась не революция Октябрьская (это потом назвали так ее мы). Великой революцией называлась Февральская революция, которая вывела на новые горизонты буржуазию русскую. С ее претензиями, с ее «китами» (как говорил Ленин, Кит Китычами) и так далее, с ее действительно большими накоплениями, с ее реальной эффективностью и с ее новаторствами — Морозов и прочие создавали какой-то альянс между рабочими и капиталистами и т. д., и т. п.

Русская буржуазия в этом ее замечательном качестве, сформированном внутри феодальной Российской империи, провалилась блистательно — за девять месяцев. Тайна этого провала непостижима. Она адресует только к одному — к вопросу о том, может ли каким-то образом существовать эффективное русское государство, управляемое русской буржуазией? Вот не содержит ли сама эта буржуазия — с ее стяжательством, накопительством, ее представлениями о власти чистогана — что-то, абсолютно не совместимое с русским народом, а значит, и с русским государством? Тогда этот вопрос встал ребром. Буржуазия всё провалила, страна рухнула. Ленин осуществлял уже посткатастрофическую сборку.

В принципе, сборки, а не революции, могут быть две: предкатастрофическая, когда сама власть что-то меняет очень серьезным образом, и посткатастрофическая, когда катастрофа топит власть, народ и государство, и потом что-то в недрах этого начинается. Это самый горький вариант. И именно он имел место в тот день 7 ноября, годовщину которого мы празднуем сейчас здесь, в строю, понимая, что война разворачивается нешуточная, и пусть она называется спецоперацией, она есть то, что она есть.

В этот исторический день я не могу не обсудить вопрос о состоятельности той новой буржуазии, которая возникла в постсоветский период. Эта буржуазия не знает достижений буржуазии эпохи Рябушинского, Терентьева, Морозова и прочих. Она их не знает. Она не формировалась в недрах некоего предыдущего сословия, ее просто не было! На законном уровне ее не было — в Советском Союзе были запрещены легальные накопления. Академик, получающий тысячу с чем-то рублей, вряд ли может, отложив даже всю эту зарплату, при этом неизвестно на что кушая и одеваясь, купить Красноярскую ГЭС.

Возникло нечто совершенно другое. Эта буржуазия возникала на ровном месте либо из тех, кто сумел присоседиться к победившей власти, либо из уголовных элементов, которые и осуществляли накопления, либо из каких-то спецслужбистских структур, которые были еще грязнее любых уголовников и занимались какими-нибудь международными операциями, ничем не брезгуя. Эта буржуазия заявила, что она ликвидирует «советский абсурд» и всё, что создали поколения людей, победивших в Великой Отечественной войне, построивших невероятную индустрию и потом создавших такую страну, которая действительно была второй в мире сверхдержавой, и могла выстаивать перед угрозой мирового империализма. Эта буржуазия сказала, что она будет любить мировой империализм, поскольку никакого мирового империализма просто не существует, а его место занимает правильное разумное устройство общества западными странами, она признает их лидерство и так далее и тому подобное. И вот на этих основаниях она будет строить новую буржуазную Россию.

Признав всё это, наша буржуазия — а именно она пришла к власти с Ельциным и именно она празднует день независимости России от самой себя — совершила нечто, по отношению к чему Брестский мир, который эта буржуазия поносила как предательство национальных интересов, является триумфом политической воли. Эта буржуазия отдала территории бо́льшие, чем в ходе Брестского мира, и назвала эти свои «великие достижения» праздником, тогда как Ленин говорил: «Примем передышку похабного Бреста», называл этот Брест похабным и говорил, что мы с ним не смиримся, мы рассматриваем его как передышку.

Передышка длилась меньше года. В ноябре восемнадцатого года немецкий народ восстал против империи Гогенцоллернов, сверг ее, и немецкая армия отступила с занятых русских территорий. Ленин содействовал этому событию восемнадцатого года всем, чем мог. По существу, русская революция знаменовала собой только возможность переноса в Германию этой же революционной волны. Значит, Ленин уже через год это всё дело уже отменил, этот Брест. Когда после Бреста немецкие войска начали атаковать остатки России, называвшейся Советской Россией, Ленин объявил: «Социалистическое Отечество в опасности!», распустил уже разложившуюся к этому моменту русскую имперскую, по сути своей буржуазную, армию и начал создавать Красную Армию, которая через два года стала мощной и сумела изгнать Антанту со всей оккупированной территории России.

Такая историческая состоятельность вместе с выдвижением новых полководцев: Буденного, Чапаева и много еще кого, вместе с альянсом между старой, лучшей частью русского генералитета — Брусиловым, Шапошниковым, Каменевым и другими, которые помогали новым революционным генералам, бывшим вахмистрам или сержантам, стать гениями революционной армии, изгнавшей Антанту, продемонстрировала высшую политическую состоятельность тех сил, которые теперь именуют «клятыми большевиками». И мы спрашиваем: «А у кого была эта состоятельность на предыдущем этапе? Что знаменовала собой буржуазия, провалившая всё тогда?»

Теперь эта же буржуазия, не имея заслуг буржуазии царского периода, то есть, не будучи укорененной по-настоящему в хозяйство тем, что называется легальным накоплением капитала, отдала территории, назвала это «Днем независимости», отменив все те законы, по которым жила страна перед этим и которые были абсолютно демократическими.

Все, кто получили независимые свои республики, во-первых, должны были утвердить русский язык в качестве второго основного. Должны были проводить референдумы. И отделившимся частям должны были давать независимость, согласно закону, демократически принятому в последнюю эпоху жизни Советского Союза, согласно которому выход сопрягался с референдумами тех частей, которые хотели остаться.

Да не было бы никаких войн, если бы всё было по этому закону! Откуда были бы войны? Восток Украины бы отделился, юг тоже, Крым — безусловно, части Прибалтики. Приднестровье уже провело эти референдумы. По законам Советского Союза, демократически принятым, подтвержденным Хельсинкским «законом о нерушимости границ», не было никакой возможности совершить то, что совершило Беловежье. Но это было совершено. И до сих пор мы лицезреем центр Ельцина в центре города Свердловска, который теперь называется Екатеринбургом.

Буржуазия не хочет осудить хотя бы эти очевидные преступления и при этом что-то курлычет по поводу того, как ужасен был Брестский мир. Брестский мир действительно был ужасен, потому что шла война, и всё рухнуло в катастрофу.

Что сделала буржуазия сейчас? Брестский мир продолжался меньше года, а то, что происходит после Беловежья, продолжается, как мы видим, уже более тридцати лет. За это время сформировались новые поколения, и никто не помешал формировать эти поколения в антирусском националистическом, специфически националистическом духе.

И мы спрашиваем теперь буржуазию, которая существует сейчас, и чья власть, безусловно, является подлинным выражением того, что имеет место в нашем Отечестве — Российской Федерации: что можете вы? Мы ставим перед ней этот вопрос не так что, мол, «вы очевидным образом ничего не можете, идите вон!». Мы ставим вопрос совершенно по-другому.

Поскольку даже это, буржуазное несовершенное Отечество — есть Отечество, и оно тем не менее каким-то чудесным образом противостоит чудовищным тенденциями на Западе, мы хотим, чтобы эта буржуазия победила. Пусть она победит. Пусть она уподобится революционному Конвенту и создаст всё, что нужно для победы. Мы готовы снять на этом этапе существования страны все противоречия, все свои несогласия, все претензии к этому буржуазному устройству, лишь бы оно выстояло в условиях давления, осуществляемого со стороны уже посткапиталистических, совсем чудовищных западных сил.

Но может ли эта буржуазия это сделать? О чем нам говорят уроки той Великой социалистической революции, которая, помимо прочего, дала миру новую надежду на небуржуазное развитие в условиях, когда буржуазное развитие, обернувшись Первой мировой войной, скомпрометировало себя тотально?

Так что же та историческая дата, которую мы сейчас отмечаем, нам посылает в качестве сообщения в наш сегодняшний день? Это же важно понять в условиях, когда гибнут наши товарищи, когда холод военного существования явным образом наползает и когда демонстрируется снова и снова определенная несостоятельность той русской буржуазии, которая бросила-таки этот вызов, и теперь «за что боролась, на то и напоролась». И втягивает в нечто всю страну, а это нечто будет либо историческим концом страны, либо победой. И, естественно, мы говорим здесь о победе и отменяем все наши конфликты с этой буржуазией только потому, что без этой победы Россия может быть исчерпана, кончена. И мы не хотим никакой посткатастрофической сборки, мы хотим, чтобы наше Отечество существовало — пусть даже и не в том виде, который мы представляем как оптимальный.

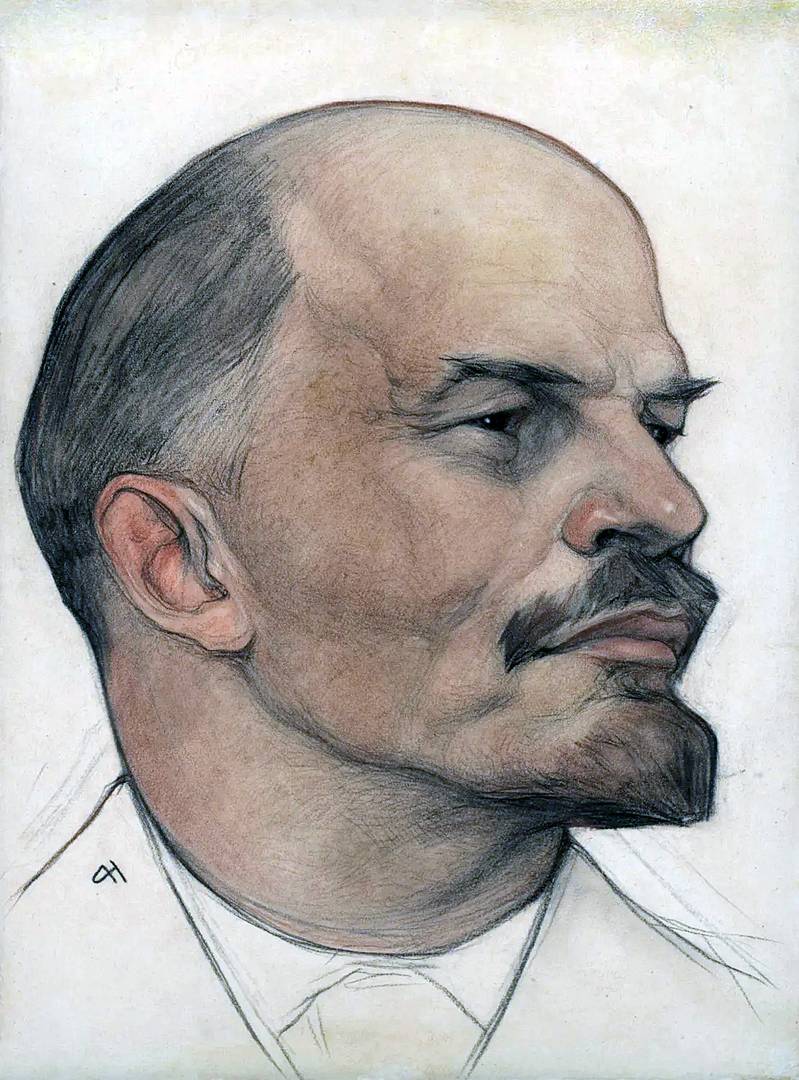

Я считаю, что в этой ситуации очень важно зачитать нечто из работы, которая называется «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Это работа Ленина. Потому что тут нужно услышать, как звучал подлинный текст. Подлинный текст человека, который тем не менее осуществил посткатастрофическую сборку.

Я зачитаю куски из этого текста, написанного в сентябре 1917 года, то есть при всевластии буржуазии, и по посылу представляющего собою мольбу сильного человека, адресованную буржуазному классу: «Послушай, выиграй!» Не «о, как хорошо!». Вот все говорят: «Чем хуже, тем лучше… Ленин так хотел краха, он ручонки потирал». А Ленин молил в этой статье буржуазию выиграть. И готов был оказать ей всяческую, не только интеллектуальную, но и политическую помощь. Вот что он пишет в сентябре:

«…признается, что катастрофа неминуема, что она надвигается совсем близко, что необходима отчаянная борьба с ней, необходимы «героические усилия» народа для предотвращения гибели и так далее».

Разве не это мы чувствуем сейчас? Далее Ленин пишет:

«Все это говорят. Все это признают. Все это решили. И ничего не делается. Прошло полгода революции» Имеется в виду буржуазная революция.

«Катастрофа надвинулась еще ближе. Дошло до массовой безработицы. Подумать только: в стране бестоварье, страна гибнет от недостатка продуктов, от недостатка рабочих рук, при достаточном количестве хлеба и сырья, — и в такой стране, в такой критический момент выросла массовая безработица! Какое еще нужно доказательство того, что за полгода революции (которую иные называют великой, но которую пока что справедливее было бы, пожалуй, назвать гнилой)… (У нас всё тридцатилетие гнилое — Прим. С. К.) …при демократической республике, при обилии союзов, органов, учреждений, горделиво именующих себя «революционно-демократическими», на деле ровнехонько ничего серьезного против катастрофы, против голода не сделано? Мы приближаемся к краху всё быстрее и быстрее, ибо война не ждет, и создаваемое ею расстройство всех сторон народной жизни всё усиливается. А между тем достаточно самого небольшого внимания и размышления, чтобы убедиться в том, что способы борьбы с катастрофой и голодом имеются, что меры борьбы вполне ясны, просты, вполне осуществимы, вполне доступны народным силам и что меры эти не принимаются mолько потому, исключительно потому (выделяю то, что выделено Лениным. — Прим. С. К.), что осуществление их затронет неслыханные прибыли горстки помещиков и капиталистов.

В самом деле. Можно ручаться, что вы не найдете ни одной речи, ни одной статьи в газете любого направления, ни одной резолюции любого собрания или учреждения, где бы не признавалась совершенно ясно и определенно основная и главная мера борьбы, мера предотвращения катастрофы и голода. Эта мера: контроль, надзор, учет, регулирование со стороны государства, установление правильного распределения рабочих сил в производстве и распределении продуктов, сбережение народных сил, устранение всякой лишней траты сил, экономия их.

Контроль, надзор, учет — вот первое слово в борьбе с катастрофой и с голодом. Вот что бесспорно и общепризнано. И вот чего как раз не делают из боязни посягнуть на всевластие помещиков и капиталистов, на их безмерные, неслыханные, скандальные прибыли, прибыли, которые наживаются на дороговизне, на военных поставках (а на войну «работают» теперь, прямо или косвенно, чуть не все), прибыли, которые все знают, все наблюдают, по поводу которых все ахают и охают.

И ровно ничего для сколько-нибудь серьезного контроля, учета, надзора со стороны государства, (которое заявило о том, что оно будет делать именно это, по факту. — Прим. С. К.) не делается.

Происходит повсеместный, систематический, неуклонный саботаж всякого контроля, надзора и учета, всяких попыток наладить его со стороны государства. И нужна невероятная наивность, чтобы не понимать, — нужно сугубое лицемерие, чтобы прикидываться не понимающим, — откуда этот саботаж исходит, какими средствами он производится. Ибо этот саботаж банкирами и капиталистами, этот срыв ими всякого контроля, надзора, учета приспособляется к государственным формам демократической республики, приспособляется к существованию «революционно-демократических» учреждений.

Господа капиталисты великолепно усвоили себе ту истину, которую на словах признают все сторонники научного социализма, но которую меньшевики и эсеры постарались тотчас же забыть, после того как их друзья заняли местечки министров, товарищей министра и т. п. Это именно та истина, что экономическая сущность капиталистической эксплуатации нисколько не затрагивается заменой монархических форм правления республиканско-демократическими и что, следовательно, и наоборот: надо изменить лишь форму борьбы за неприкосновенность и святость капиталистической прибыли, чтобы отстоять ее при демократической республике так же успешно, как отстаивали ее при самодержавной монархии. (Заметьте, что он говорит! — Прим. С. К.)

Современный, новейший, республиканско-демократический саботаж всякого контроля, учета, надзора состоит в том, что капиталисты на словах «горячо» признают «принцип» контроля и необходимость его (как и все меньшевики и эсеры, само собою разумеется), но только настаивают на «постепенном», планомерном, «государственно-упорядоченном» введении этого контроля. На деле же этими благовидными словечками прикрывается срыв контроля, превращение его в ничто, в фикцию, игра в контроль, оттяжки всяких деловых и практически-серьезных шагов, создание необыкновенно сложных, громоздких, чиновничье-безжизненных учреждений контроля, которые насквозь зависимы от капиталистов и ровнехонько ничего не делают и делать не могут.

Чтобы не быть голословным, сошлемся на свидетелей из меньшевиков и эсеров, т. е. тех именно людей, которые имели большинство в Советах за первое полугодие революции, которые участвовали в «коалиционном правительстве» и которые поэтому политически ответственны перед русскими рабочими и крестьянами за попустительство капиталистам, за срыв ими всякого контроля.

Есть специальное учреждение — «Экономический отдел» Центрального Исполнительного Комитета Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, — пишет Ленин. — В его постановлении официально признается, как факт, «полная бездеятельность образованных при правительстве центральных органов регулирования экономической жизни».

Вы вслушайтесь: «Полная бездеятельность образованных при правительстве центральных органов регулирования экономической жизни!»

«Еще при царизме необходимость регулирования экономической жизни признана, и некоторые учреждения для этого были созданы. Но при царизме разруха росла и росла, достигая чудовищных размеров. Задачей республиканского революционного правительства было признано сразу принятие серьезных, решительных мер для устранения разрухи. Когда образовывалось «коалиционное», при участии меньшевиков и эсеров, правительство, то в торжественнейшей, всенародной декларации его от 6-го мая было дано обещание и обязательство установить государственный контроль и регулирование. И Церетели, и Черновы, а равно все меньшевистские и эсеровские вожди божились и клялись, что они не только ответственны за правительство, но что находящиеся у них в руках «полномочные органы революционной демократии» на деле следят за работой правительства и проверяют ее.

Прошло четыре месяца после 6-го мая, четыре длинных месяца, когда Россия уложила сотни тысяч солдат на нелепое, империалистское «наступление», когда разруха и катастрофа приближались семимильными шагами, когда летнее время давало исключительную возможность сделать многое и по части судоходного транспорта, и по части земледелия, и по части разведок в горном деле и пр. и т. п., — и через четыре месяца меньшевики и эсеры вынуждены официально признать «полную бездеятельность» образованных при правительстве учреждений контроля!

И эти меньшевики и эсеры, с серьезным видом государственных мужей болтают теперь (мы пишем эти строки как раз накануне Демократического совещания 12 сентября) о том, что делу можно помочь заменой коалиции с кадетами, коалицией с торгово-промышленными Кит Китычами, Рябушинскими, Бубликовыми, Терещенками и К°!

Спрашивается, чем объяснить эту поразительную слепоту меньшевиков и эсеров? Следует ли считать их государственными младенцами, которые по крайнему неразумию и наивности не ведают, что творят, и заблуждаются добросовестно? Или обилие занятых местечек министра, товарищей министра, генерал-губернаторов, комиссаров и тому подобное имеет свойство порождать особую, «политическую» слепоту?

Может возникнуть вопрос, не представляют ли способы и меры контроля чего-либо чрезвычайно сложного, трудного, неиспытанного, даже неизвестного?

Не объясняется ли затяжка тем, что государственные люди кадетской партии, торгово-промышленного класса, партий эсеров и меньшевиков в поте лица своего трудятся уже полгода над изысканием, изучением, открытием мер и способов контроля, но задача оказывается неимоверно трудной и всё еще не решенной?

Увы! (пишет Ленин. — Прим. С. К.) Темным мужичкам, неграмотным и забитым, да обывателям, которые всему верят и ни во что не вникают, стараются «втирать очки» и представить дело в таком виде. В действительности же даже царизм, даже «старый режим», создавая военно-промышленные комитеты, знал основную меру, главный способ и путь контроля: объединение населения по разным профессиям, целям работы, отраслям труда и т. п. Но царизм боялся объединения населения и потому всячески ограничивал, искусственно стеснял этот общеизвестный, легчайший, вполне применимый способ и путь контроля.

Все воюющие государства, испытывая крайние тяготы и бедствия войны, испытывая — в той или иной мере — разруху и голод, давно наметили, определили, применили, испробовали целый ряд мер контроля, которые почти всегда сводятся к объединению населения, к созданию или поощрению союзов разного рода, при участии представителей государства, при надзоре с его стороны и т. п. Все такие меры контроля общеизвестны, о них много говорено и много писано, законы, изданные воюющими передовыми державами и относящиеся к контролю, переведены на русский язык или подробно изложены в русской печати.

Если бы действительно наше государство хотело деловым, серьезным образом осуществлять контроль, если бы его учреждения не осудили себя, своим холопством перед капиталистами, на «полную бездеятельность», то государству оставалось бы лишь черпать обеими руками из богатейшего запаса мер контроля, уже известных, уже примененных. Единственной помехой этому, — помехой, которую прикрывают от глаз народа кадеты, эсеры и меньшевики, — было и остается то, что контроль обнаружил бы бешеные прибыли капиталистов и подорвал бы эти прибыли.

Чтобы нагляднее пояснить этот важнейший вопрос (равносильный, в сущности, вопросу о программе всякого действительно революционного правительства, которое захотело бы спасти Россию от войны и голода), перечислим эти главнейшие меры контроля и рассмотрим каждую из них.

Мы увидим, что правительству, не в насмешку только называемому революционно-демократическим, достаточно было бы, в первую же неделю своего образования, декретировать (постановить, приказать) осуществление главнейших мер контроля, назначить серьезное, нешуточное наказание капиталистам, которые бы обманным путем стали уклоняться от контроля, и призвать само население к надзору за капиталистами, к надзору за добросовестным исполнением ими постановлений о контроле, — и контроль был бы уже давно осуществлен в России. (Он давно бы был осуществлен — Прим. С. К.) Вот эти главнейшие меры:

1. Объединение всех банков в один и государственный контроль над его операциями или национализация банков.

2. Национализация синдикатов, т. е. крупнейших, монополистических союзов капиталистов (синдикаты сахарный, нефтяной, угольный, металлургический и т. д.).

3. Отмена коммерческой тайны.

4. Принудительное синдицирование (т. е. принудительное объединение в союзы) промышленников, торговцев и хозяев вообще.

5. Принудительное объединение населения в потребительные общества или поощрение такого объединения и контроль за ним».

Эти меры не отрицают сущности буржуазно-демократической власти. Они не являются социалистическими. Они принимаются другими странами для того, чтобы выстоять в войне, и единственная причина, по которой они не принимаются здесь, это то, что они задели бы неслыханные скандальные прибыли капиталистов.

«Банки, как известно, представляют из себя центры современной хозяйственной жизни, главные нервные узлы всей капиталистической системы народного хозяйства. Говорить о «регулировании экономической жизни» и обходить вопрос о национализации банков значит либо обнаруживать самое круглое невежество, либо обманывать «простонародье» пышными словами и велеречивыми обещаниями при заранее обдуманном решении не исполнять этих обещаний.

Контролировать и регулировать доставку хлеба или вообще производство и распределение продуктов, не контролируя, не регулируя банковых операций, это бессмыслица. Это похоже на ловлю случайно набегающих «копеечек» и на закрывание глаз на миллионы (сворованных — Прим. С. К.) рублей. Современные банки так тесно и неразрывно срослись с торговлей (хлебной и всякой иной) и промышленностью, что, не «накладывая рук» на банки, решительно ничего серьезного, ничего «революционно-демократического» сделать нельзя.

Но, может быть, это «накладывание рук» государства на банки представляет из себя какую-либо очень трудную и запутанную операцию? Филистеров стараются обыкновенно запугать именно такой картиной — стараются, конечно, капиталисты и их защитники, ибо им это выгодно.

(Но это не имеет никакого отношения к действительности. — Прим. С. К.).

На самом же деле национализация банков, решительно ни одной копейки ни у одного «собственника» не отнимая, абсолютно никаких ни технических, ни культурных трудностей не представляет и задерживается исключительно интересами грязной корысти ничтожной горстки богачей. Если национализацию банков так часто смешивают с конфискацией частных имуществ, то виновата в распространении этого смешения понятий буржуазная пресса, интересы которой состоят в обманывании публики.

Собственность на капиталы, которыми орудуют банки и которые сосредоточиваются в банках, удостоверяется печатными и письменными свидетельствами, которые называются акциями, облигациями, векселями, расписками и т. п. Ни единое из этих свидетельств не пропадает и не меняется при национализации банков, т. е. при слиянии всех банков в один государственный банк. Кто владел 15 рублями по сберегательной книжке, тот остается владельцем 15 рублей и после национализации банков, а кто имел 15 миллионов, у того и после национализации банков остается 15 миллионов в виде акций, облигаций, векселей, товарных свидетельств и тому подобное.

В чем же значение национализации банков?

В том, что за отдельными банками и их операциями никакой действительный контроль, даже если отменена коммерческая тайна и пр., (а она не отменена. — Прим. С. К.) невозможен, ибо нельзя уследить за теми сложнейшими, запутаннейшими и хитроумнейшими приемами, которые употребляются при составлении балансов, при основании фиктивных предприятий и филиальных отделений, при пускании в ход подставных лиц, и так далее и тому подобное. Только объединение всех банков в один, не означая, само по себе, ни малейших изменений в отношениях собственности (то есть не имеющего никакого отношения к социализму. — Прим. С. К.), не отнимая, повторяем, ни у одного собственника ни единой копейки, дает возможность действительного контроля, — конечно, при условии применения всех других, указанных выше, мероприятий. Только при национализации банков можно добиться того, что государство будет знать, куда и как, откуда и в какое время переливают миллионы и миллиарды».

Вслушайтесь: «Только при национализации банков можно добиться того, что государство будет знать, куда и как, откуда и в какой момент эти деньги переходят в частные руки и как совершаются махинации».

«И только контроль за банками, за центром, за главным стержнем и основным механизмом капиталистического оборота позволил бы наладить на деле, а не на словах, контроль за всей хозяйственной жизнью, за производством и распределением важнейших продуктов, наладить то «регулирование экономической жизни», которое иначе осуждено неминуемо оставаться министерской фразой для надуванья простонародья. Только контроль за банковыми операциями, при условии их объединения в одном государственном банке, позволяет наладить, при дальнейших легко осуществимых мероприятиях, действительное взыскание подоходного налога, без утайки имуществ и доходов, ибо теперь подоходный налог остается в громаднейшей степени фикцией (если это изыскание невозможно. — Прим. С. К.).

Национализацию банков достаточно было бы именно декретировать, — и ее провели бы директора и служащие сами. Никакого особого аппарата, никаких особых подготовительных шагов со стороны государства тут не требуется, эта мера осуществима именно одним указом, «одним ударом». Ибо экономическая возможность такой меры создана как раз капитализмом, раз он доразвился до векселей, акций, облигаций и проч. Тут остается только объединение счетоводства, и если бы революционно-демократическое государство постановило: немедленно, по телеграфу созываются в каждом городе собрания, а в области и во всей стране съезды директоров и служащих для безотлагательного объединения всех банков в один государственный банк, то эта реформа была бы проведена в несколько недель. Разумеется, именно директора и высшие служащие оказали бы сопротивление, постарались надуть государство, оттянуть дело и проч., ибо эти господа потеряли бы свои особенно доходные местечки, потеряли бы возможность особенно прибыльных мошеннических операций; в этом вся суть. Но ни малейших технических трудностей объединению банков нет, и если государственная власть не на словах только революционная (т. е. не боится рвать с косностью и рутиной) (а в этом суть революционности: рвать с косностью и рутиной. — Прим. С. К.), не на словах только демократическая (т. е. действующая в интересах большинства народа, а не кучки богатеев), то достаточно бы декретировать конфискацию имущества и тюрьму как наказание директорам, членам правления, крупным акционерам за малейшую оттяжку дела и за попытки сокрытия документов и отчетов, достаточно бы, например, объединить отдельно бедных служащих и выдавать им премию за обнаружение обмана и оттяжек со стороны богатых, — и национализация банков прошла бы глаже гладкого, быстрее быстрого.

Выгоды для всего народа и особенно не для рабочих (ибо рабочим с банками мало приходится иметь дело), а для массы крестьян и мелких промышленников, были бы от национализации банков огромные. Сбережение труда получилось бы гигантское, и если предположить, что государство сохранило бы прежнее число банковских служащих, то это означало бы в высшей степени большой шаг вперед в направлении к универсализации (всеобщности) пользования банками, к увеличению числа их отделений, доступности их операций и пр. и пр. Доступность и легкость кредита именно для мелких хозяйчиков, для крестьянства, возросла бы чрезвычайно.

(То есть в сентябре он ничего не хочет делать социалистического. — Прим. С. К.)

Государство же впервые получило бы возможность сначала обозревать все главные денежные операции, без утайки их, затем контролировать их, далее регулировать хозяйственную жизнь, наконец, получать миллионы и миллиарды на крупные государственные операции, не платя «за услугу» бешеных «комиссионных» господам капиталистам. Вот почему — и только поэтому — все капиталисты, все буржуазные профессора, вся буржуазия, все услужающие ей Плехановы и Потресовы и К° с пеной у рта готовы воевать против национализации банков, выдумывать тысячи отговорок против этой легчайшей и насущнейшей меры, хотя даже с точки зрения «обороны» страны, т. е. с военной точки зрения, эта мера была бы гигантским плюсом, она подняла бы «военную мощь» страны в громадных размерах».

Мне могут сказать, что меры, которые надо было осуществлять в 1917 году, и меры, необходимые сейчас, имеют разный характер. И я с этим согласен, но я читал эту статью методологически. Во-первых, речь идет о том, что надо подавить оргию воровства и сверхнаживы и вразумить тех, кто эту оргию разворачивает, что если они умерятся и подчинятся военной необходимости, то их власть продлится, и они будут, конечно, воровать меньше, зато дольше. Но они не хотят меньше и дольше, они хотят прямо сразу и до конца. Тогда это надо каким-то образом прервать. И прерывать это можно в рамках той буржуазной реальности, той французской модели подлинно буржуазно-демократической власти, которая и была опробована Конвентом и которая является сутью буржуазной перспективности, буржуазной состоятельности.

Русская буржуазия проявляла несостоятельность в 1917 году, и об этом говорит Ленин. Она еще хуже сейчас. А мы должны будем выстаивать не в обычной мировой войне, где всё-таки на нашей стороне была Антанта — Франция, Англия и так далее. Мы должны будем выстаивать в условиях, когда Запад не отменит истеричное, продуманное и одновременно какое-то беспощадно-античеловеческое давление на страну. А страна эта окажется вдвое меньше Российской империи.

Вот он, Ленин, рекомендует это… Он же не хочет ничего сгладить, он понимает, что если это всё состоится, то большевики не победят. Он пишет это в сентябре, умоляя государство проявить состоятельность. Он совершенно готов оказаться потом в демократической оппозиции внутри демократической Думы и оказаться в ней в меньшинстве. Он хочет только одного — чтобы Отечество существовало. И об этом говорит каждая строчка его статьи.

Это всё пытаются назвать заговором против державы («чем хуже, тем лучше») люди, которые сейчас в своей методологии реализуют то, против чего и выступал Ленин.

Изменилась эпоха, изменились конкретные действия, изменились конкретные алгоритмы, но суть остается прежней, и каждое слово этой статьи, каждая строчка невероятно актуальны.

Мне кажется, что в момент сегодняшнего бедствия, в момент, когда все мы видим, что происходит, нам надо не праздновать, не размахивать шариками или даже красными флагами. Нам надо вдуматься во всё это и сделать всё возможное для того, чтобы не повторилась та катастрофа. Мы еще раз говорим: мы являемся принципиальной — принципиальной! — оппозицией тому, что представляет собой нынешнее буржуазное устройство. Но это не значит, что мы хотим его сокрушить путем его проигрыша. Мы хотим, чтобы оно победило, и тогда победит Отечество. А в рамках Отечества мы разберемся, как именно оно будет жить.

Если же оно проиграет, то высока вероятность, что оно будет расчленено, уничтожено, оккупировано. И это будет концом истории русского народа и всех народов нашей страны. Но да не будет так.

Пролетариат могильщиком стать не смог, и не он был решающей силой. Просто произошла катастрофа и сборка. Внутри Французской революции не было катастрофы и посткатастрофической сборки, была подлинная революционная волна. Она отодвинула одно, поставила другое, и это другое не затронуло державу как таковую. Она не распадалась при буржуазной революции так, как распался Советский Союз при той буржуазной компрадорской реакции, что имела место вместо буржуазной революции.

Так вот, повторяю: пусть эта буржуазия опомнится, пусть эта буржуазия соберет силы, пусть те люди, которые на других — буржуазных или любых других — основах хотят сохранения страны, сделают на практике то, что для этого нужно. Мы будем им деликатно помогать. Мы отменим какую-либо острую конфронтацию с ними на момент беды, в которой оказалось Отечество.

Пусть они помнят, что Отечество не принадлежит им, что Отечество будет жить и при их провале. Мы будем помогать, чтобы этот провал не состоялся, но если он состоится, то Отечество принадлежит народу. И оно принадлежит мертвым.

Оно принадлежит тем, кто погиб за то, чтобы это Отечество было социалистическим.

Оно принадлежит тем, кто погиб на полях Великой Отечественной войны за то, чтобы оно вообще было.

Оно принадлежит тем, кто погибает сейчас.

Оно принадлежит будущему.

Оно принадлежит человечеству.

Оно одно может изменить чудовищные процессы, которые пытаются покончить с человечеством от лица уже даже не буржуазного, как тогда, не империалистического, а постбуржуазного, невероятно темного правящего класса на Западе. И это Отечество будет спасено — хорошо бы предкатастрофической переборкой, посткатастрофическая сборка хуже. Но если альтернативой станет гибель или спасение, то вопрос будет не в том, какие меры принимать для спасения, вопрос будет в том, чтобы спасти.

В этом урок Великой Октябрьской социалистической революции, годовщину которой мы сейчас празднуем, и в этом актуальность для текущего момента.

Слава Великой Октябрьской социалистической революции, продлившей историческое бытие России и поднявшей это бытие на новые уровни существования, более высокие, чем ранее, сделавшей это бытие подлинно сверхдержавным и исторически оптимистичным. Ура, товарищи!

На этом наше торжественное построение, посвященное великому празднику, годовщину которого мы сейчас празднуем, я считаю завершенным. Мы продолжаем интенсивно работать, ориентируясь на то, сколь действительно бедственна нынешняя ситуация.