Потребность в творчестве и призыв тайны

Знаменитый ученый-лингвист Ноам Хомский говорил, чтобы заниматься наукой, нужно научиться удивляться очень простым вещам. В своих лекциях он иногда приводит такой пример: почему дети, осваивающие родной язык, никогда не делают некоторых ошибок? Какие-то ошибки они делают — и взрослые их поправляют, например: «Васенька, надо говорить не ложит, а кладет!» А каких-то ошибок дети никогда не делают. Совсем! Их никто этому не учит — потому что и так, само собой получается правильно. В том числе из этого вопроса возник настоящий переворот в понимании языковой способности человека: от объяснений, сводящих язык просто к системе условных рефлексов, — к пониманию, что естественный языковой опыт ребенка осуществляет наполнение и настройку удивительной врожденной способности человека: способности к языку.

Представьте себе количество усилий, которые нужно затратить, чтобы написать среднего размера книгу. Скажем, на 300–400 страниц. Если предположить, что на одну страницу уходит один час времени, получаем 400 часов чистого рабочего времени, то есть 10 полных рабочих недель, или 2,5 месяца. А ведь кроме времени, нужного на непосредственное написание текста, необходимо вдвое или втрое больше времени на обдумывание замысла, композиции, сюжетных или объясняюще-иллюстрирующих ходов, переписывание неудачных кусков, обработку и освоение необходимых источников… Конечно, эти затраты могут быть «скрыты» — то есть сделаны заранее. Например, если автор долго вынашивал замысел этой книги. Если он заранее продумал детально ее композицию, основные мысли, основные сюжетные или логические ходы. Или если он хорошо начитанный человек с сильной памятью. Тогда, возможно, все нужные источники он прочитал раньше, до начала работы над текстом. Но, во-первых, не все это можно сделать заранее. А во-вторых, скрытые или нет эти затраты придется понести. Они существуют, они реальны, они должны быть понесены.

Представьте себе время, нужное на написание средних размеров оркестровой пьесы. Только написание полноценное — с партитурой (то есть партиями всех инструментов, оформленных в виде нотной записи). И добавьте сюда «дополнительные» затраты времени на задумывание, осмысление, переписывание. А теперь представьте: Моцарт написал за свою жизнь 626 произведений (из них 50 симфоний), Бетховен — 240, Бах — более 1000…

Почему же многие и многие люди на протяжении не просто веков, а многих тысячелетий совершали эти усилия, причем совершенно добровольно? Зачем они писали все эти книги, картины, симфонии?

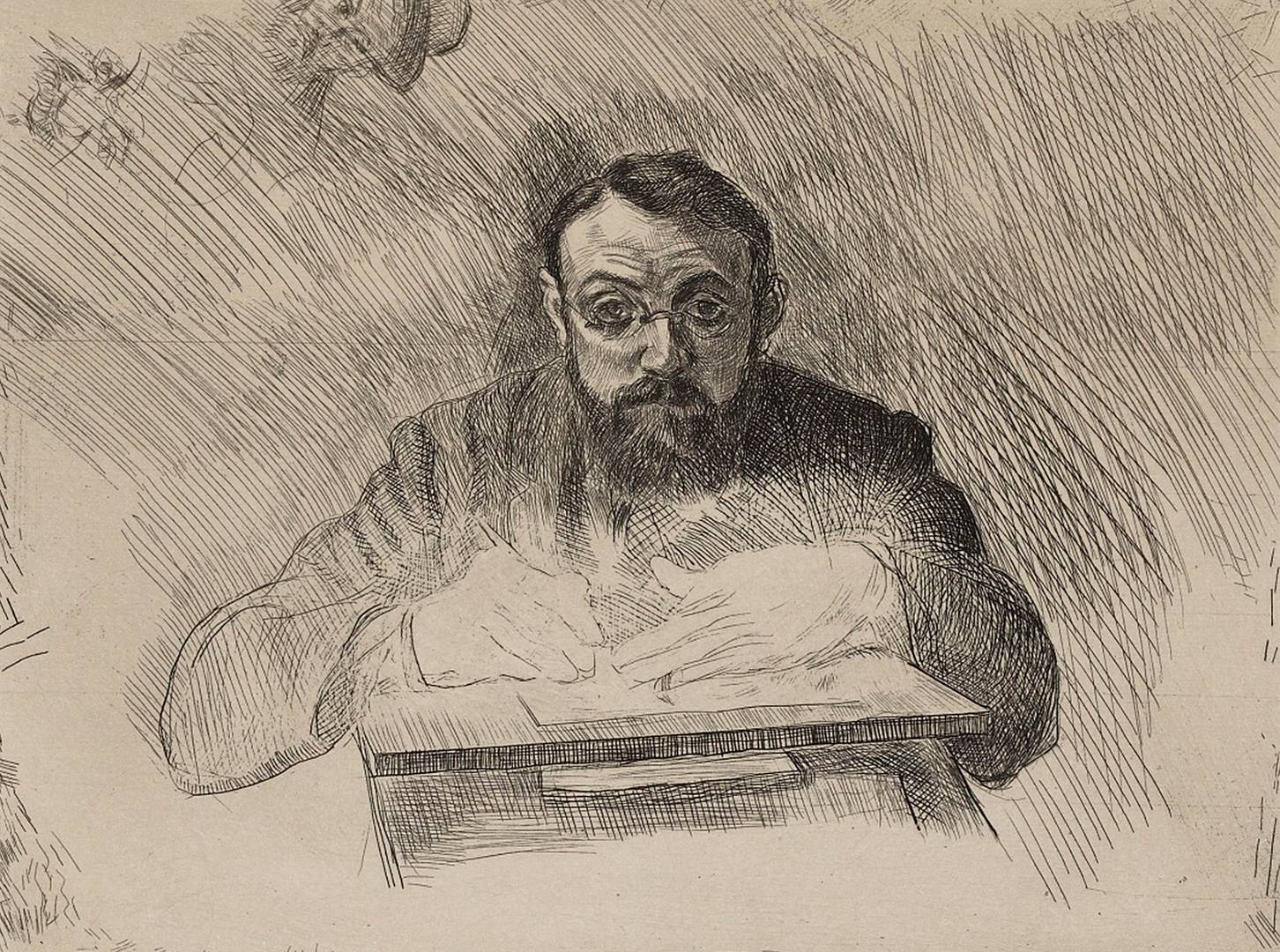

Этот вопрос может показаться надуманным. И я не обижусь, если вам так покажется. И все же мне кажется, что это достаточно глубокий вопрос. Как минимум — неслучайный. Вдумайтесь: человек добровольно и бесплатно готов сидеть сотни и сотни часов за письменным столом, отказывая себе в гораздо более приятных вещах: прогуляться, например… или выспаться… или пойти на свидание… или… или… Да мало ли в чем? Ну почему он сидит и сидит, пишет и пишет? Что ему там, мёдом намазано?

Ведь все не сводится — очевидно — к материальной выгоде. Например, до Пушкина литературы как источника дохода не существовало. А стихи почему-то писали… Можно сказать: от безделья! Что ж, и этому ответу нужно отдать должное. Доля истины в нем есть. Но почему бы людям, имеющим избыточный досуг, не заняться более приятными вещами? Охотой, например? Путешествиями? Азартными играми? Пищевыми излишествами? Флиртом? Разумеется, и этим занимались. И в основном, конечно, именно этим. И всё же вместе с этим — а значит, отчасти и вместо этого — писали стихи, прозу, музыку…

Так почему человек готов вкладывать столько усилий в предприятие с совершенно неясными практическими перспективами? Зачем он пишет симфонии? Вообще, почему человек хочет заниматься творчеством? Откуда такая потребность?

Можно сказать, что это область психологии творчества. Что есть специальная научная дисциплина, занимающаяся этой проблемой. И к ней следует обратиться, если ставишь этот вопрос. А требовательный читатель может спросить: а к чему, собственно, вы ведете? Мало ли есть вечных вопросов, вроде этого? Их ну буквально до и больше!

Выскажу предположение. В статье С. Кургиняна «О коммунизме и марксизме — 144» сказано:

«Нечто может быть до конца увидено только в случае, если смотрящий по-настоящему упивается тем, что он видит. Горький был умнее Мережковского и талантливее его. Блок был неизмеримо талантливее и умнее Мережковского. И Блок, и уж тем более Горький могли видеть человеческую низость. Горький просто не мог ее не видеть — у Горького был опыт общения с низостью в миллион раз больше, чем у Мережковского. Но Горький не мог упиваться низостью. Он мог упиваться тем, что человек — это звучит гордо. Повторяю: Горький низость человеческую видел, и Блок видел. И Маркс, и Ленин, и другие прекрасно видели. Но упиваться они этим не могли. А Мережковский — мог. И не просто мог, он только этим и занимался всю свою жизнь».

Что здесь сказано? По существу, здесь сказано следующее:

Каждый художник чем-то упивается. Горький, например, — тем, что человек — это звучит гордо. А Мережковский — тем, что человек — дрянь.

До конца увидеть нечто человек может, только если он этим упивается.

При этом он видит и многое другое — но есть сущностная разница между этим до конца и тем, чтобы просто видеть.

Таким образом, предмет упоения отчасти определяет художника, определяет то, что он будет видеть до конца, а что он будет просто видеть.

Чувствуете связь между вопросом о мотивации творчества и этим отрывком из работы Кургиняна? Но это не всё.

В чем разница между «до конца увидеть» и просто «видеть»? Ведь разница есть — это интуитивно понятно. Что именно может видеть упивающийся такого, чего не видит другой, не менее умный, не менее проницательный — но не упивающийся наблюдатель?

За счет того, что он вглядывается в нечто, именно упиваясь, он видит потенциал этого нечто. Он видит не просто данность этого «нечто» (как сказали бы философы, его existentia), и даже не его сущность (essentia), которая доступна и неупоенному наблюдателю, если он достаточно умен и внимателен. Тот вглядывается в нечто, упиваясь, видит его потенциал. То, как оно развертывается. То, до чего оно может доразвертываться. Именно в этом, думаю, смысл этого «до конца».

С долей условности это можно пояснить так: когда Горький видел человеческую низость, он морщился и проходил мимо. Мережковский видел низость человека — и, словно посетитель музея перед поразившей его картиной, стоял перед ней часами, внимательно в нее всматриваясь, возвращаясь снова и снова. Он возвращался и возвращался, и постепенно проникал во все возможные варианты ее развития, развертывания, проникновения в мир. Таким образом он видел ее глубинный потенциал, который другие не видели и не могли увидеть. (Конечно, понятно, что низость приводит человека к падению — со всеми вытекающими макросоциальными последствиями — но вопрос: как? Как она может это сделать? Какими путями? Как низость может сопротивляться попыткам ее снять, нейтрализовать, преодолеть?)

Мы до конца видим только то, во что очень долго всматриваемся, и всматриваемся с особым напряжением души. Это напряжение Мераб Мамардашвили называл «усилием мышления». В книге «Суть времени» есть такой отрывок:

«Что это за социальный организм? Как он должен строиться? За счет чего он может собраться быстро? Отвечаю. Быстро он может собраться не за счет новой утопии — это невозможно. А за счет внимательного, настойчивого, энергичного и, прошу прощения, умного вглядывания в собственное прошлое и выявления в нем какой-то драгоценности. Это притча о советской жемчужине. Что такое советская жемчужина? Что такое послание, которое содержится внутри советской реальности?»

Что может заставить человека так всматриваться?

Возможно, мы по-настоящему видим лишь то, что любим. Возможно — лишь то, в чем сумели распознать тайну. И может быть, природа художественного творчества, и особенно — художественной интуиции, связана как раз с этим вглядыванием в тайну. Вглядыванием таким же, как в поразившую вас картину в музее.

Может быть, именно поэтому художники видят мир по-разному, что само по себе странно: ведь мир вокруг них один и тот же. Значит, хорошие художники, одаренные художники должны в конечном счете приходить к одному и тому же. Но почему-то этого не происходит. Наоборот, видения по-настоящему крупных художников (и мыслителей) поразительно отличаются друг от друга!

Что, если метафора упоения даст нам ключ к чему-то большему, чем одно только парадоксальное понимание Мережковским глубинного потенциала человеческой низости?

Ведь если видение связано с упоением — значит, по тому, что художник видел, по тому, перед чем он задерживался, проходя по музею жизни, — можно распознать тайну, вокруг которой вращалась его интуиция. Тайну, зову которой он следовал. Разгадка которой — точнее, предчувствие разгадки — как раз и заставляет человека писать симфонии. В данном случае — конкретного человека, автора. И наоборот — поняв тайну, с которой художник вступил в отношения, — можно понять, что он видел.

Что́ ж человек? — За ревом стали,

В огне, в пороховом дыму,

Какие огненные дали

Открылись взору твоему?

Ну так давайте попробуем поговорить с некоторыми великими художниками прошлого, вглядеться в их творчество, имея в виду то разгадывание, которое они в нем — возможно — осуществляли. А ну как мы увидим в нем что-то, касающееся и нашего с вами пути?

(Продолжение следует.)