Миру провалиться или мне чернил не достать?

Во время обсуждений спектакля Сергея Кургиняна «Я!» то и дело возникает тема российской интеллигенции и ее предательства в перестройку. Интеллигенция, подобно герою «Записок из подполья» Достоевского, заявила: «Миру провалиться или мне чаю не пить?» И провалила в конечном счете советский мир в обмен на свой чай.

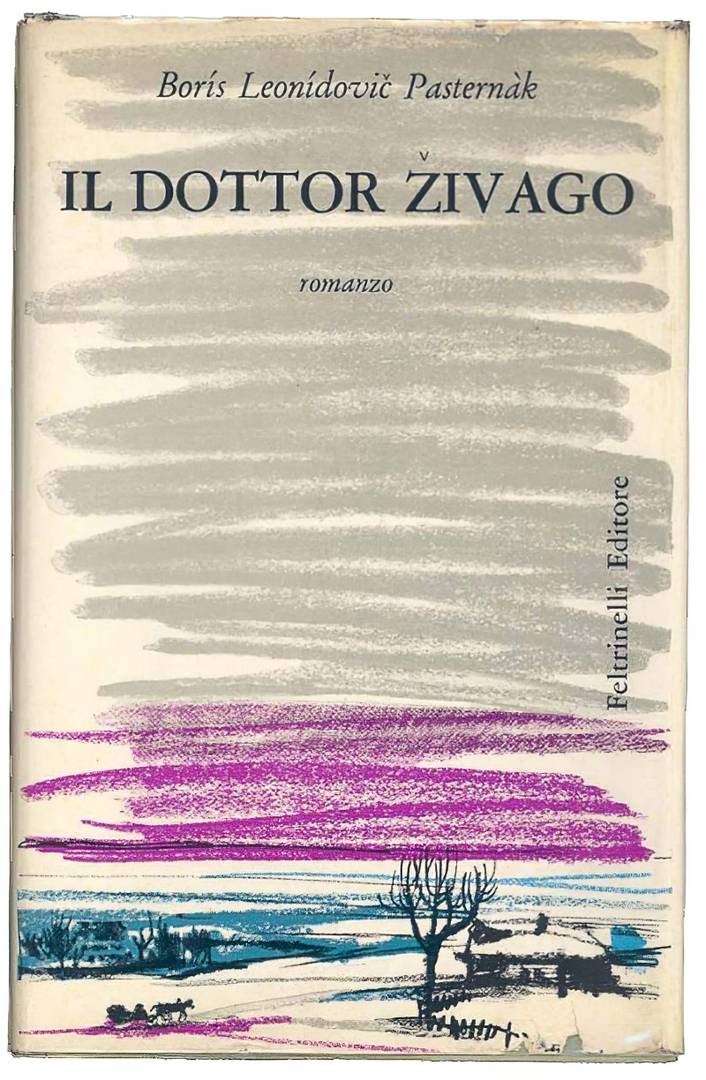

Но все это, на мой взгляд, не было бы возможно, если бы не причудливая христианская (!) «мотивация». Если бы не довольно хитрое обоснование индивидуализма — хотя кто уж, как не Достоевский, проник в суть этой хитрости. «Основу» этого индивидуализма заложил еще Борис Пастернак в знаменитом романе «Доктор Живаго». Культ Живаго для интеллигенции эпохи перестройки не подлежит сомнению.

Пусть это будет странно, но в моем понимании любое художественное произведение делает простую вещь. Оно говорит: «Так можно». Или: «Можно и так». Дальше может следовать «и вот что из этого получается». А может и не следовать. Или: «Так нельзя».

В этом смысле посыл «Доктора Живаго» заключался в том, что «так можно». И в принципе произведения искусства, и литературы в частности, создают, чтобы ответить людям на вопрос: «А как можно-то?»

Так что же «можно» по «Живаго»?

Несомненной заслугой Пастернака, в том числе в стихотворениях его героя, которые являются важнейшей частью романа, стала актуализация христианства в ХХ веке:

Но в полночь смолкнут тварь и плоть,

Заслышав слух весенний,

Что только-только распогодь,

Смерть можно будет побороть

Усильем Воскресенья.

(Из стихотворения «На Страстной».)

Это понятно человеку ХХ, да даже и XXI столетия. Это может дать ему надежду, смысл. Может, даже на всю жизнь. На меня, когда мне было 27–28 лет, эти строки произвели очень сильное впечатление.

То же самое — слова из «Доктора Живаго», что каждая женщина — Богородица.

В известном стихотворении «Август», из того же «живаговского» цикла и очень важного для понимания Пастернака, может, и можно отыскать упоение смертью, какую-то ее сладость. Но в нашем мире скорее не хватает настоящей горечи, которую передал поэт:

«Прощай, размах крыла расправленный,

Полета вольное упорство,

И образ мира, в слове явленный,

И творчество, и чудотворство».

Есть ведь в этом стихотворении и мистическая нота. И не просто есть, она в нем очень сильна.

Чем выше творческий и нравственный авторитет Пастернака, тем специфичнее ситуация с Живаго, приподнятым этим авторитетом. Что же «можно» герою, а потом, по благословению культовой для интеллигенции фигуры, и самой интеллигенции?

1. Можно быть выброшенным бурными водами исторического потока на обочину жизни, «не справившись с управлением».

2. Можно не сопротивляться этому процессу, отстаивая свое сокровенное.

3. Тем более можно уйти на обочину, отстаивая сокровенное перед лицом варварства.

4. Тем более можно уйти на обочину, влюбившись.

5. По большому счету, уйти на обочину позволено Христом.

6. По большому счету, уйти не только можно, а даже и неплохо, особенно ввиду пункта 5.

Сладость инерции — вот что, при всех достоинствах Пастернака, дает почувствовать роман, за который писатель был удостоен Нобелевской премии (и, напомню, отказался от нее). И Пастернак подсаживает на эту сладость своего читателя. Увлекает его ею.

Главный же вопрос, на мой взгляд, о каком сокровенном идет речь. Нечто давало представителям христианской общины внутреннее право бежать от Рима, который, в отличие от раннего СССР, был не местом надежды, а деградирующим государством. Живаго право бежать давало, в сущности, то же, что позволило Маяковскому застрелиться: понимание того, что Царствие Небесное не спускается в души после перераспределения собственности. Живаго предпочел спасать свое Царствие Небесное в русской глуши, а Маяковский — отказаться от него вовсе.

Живаго прав так же, как были по-своему правы те, кто после революции уезжал из России, стоя на своем и не желая разделять новые ценности. Но не уверовал ли он в известный постулат Ницше о том, что жить и творить несправедливость — это одно и то же и потому прожил такую жизнь? Перестав ожидать от жизни чего-либо, кроме подвоха и несправедливости и потому уйдя во «внутреннюю эмиграцию»? Ведь упадок, декаданс порождаемы не только реальностью, но и убеждениями.

Можем ли мы назвать доктора Живаго Гамлетом ХХ столетия или перед нами — «лирический пессимист», страдания которого соблазняют так же, как соблазняют страдания, например, Печорина? Что не есть история Гамлета. Да еще и если речь идет о русском человеке? Ведь самое рискованное — поверить душевной усладе и не проверить.

Живаго терпит крах в поисках духа. Не установив с этим духом устойчивой связи за время долгих и мучительных поисков, он, как и любой человек, с которым произошло подобное, разрушается. Не видеть этих поисков с их отчаянием — странно. Но делать из Живаго икону, не найти к нему своего, тонкого, подхода — ведь тоже!

Известна знаменитая реакция Блока на вопрос о революции: «Хорошо. В деревне библиотеку сожгли». Но Блок знал меру скорби по библиотеке. А что же мы, читатели Пастернака, — в отношении Живаго и его стихов?