Ущербное школьное образование — гарантия проигрыша в войне

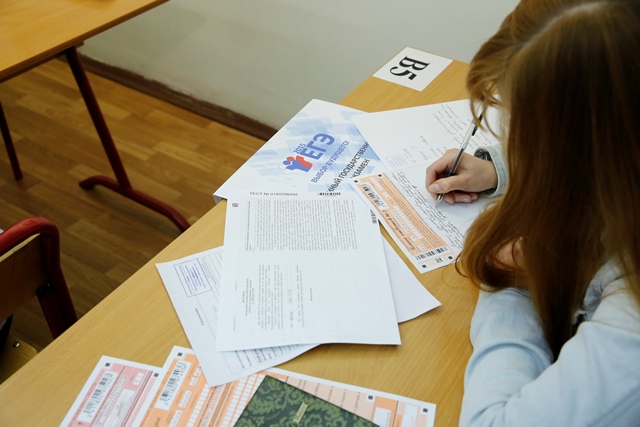

Второй год подряд, несмотря на все усилия правительства, всё больше проблем с набором студентов в вузы на инженерные специальности: по результатам приемной кампании в технических вузах на бюджетные места снижается проходной балл, а в некоторых случаях эти места остаются незаполненными. В чем причина? Школьники потеряли интерес к инженерным специальностям или же снизился уровень их подготовки, не позволяющий набрать необходимые баллы ЕГЭ для поступления? Что это: закономерный результат реформирования системы образования, «отменивший» необходимость получения вузовского образования, а может быть, случайность, на которую не стоит обращать внимание?

Одной из причин снижения проходного балла в вузы является введенное в 2021 году зачисление в одну волну вместо двух, когда абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в лучшие университеты, могли подать документы в менее престижные учебные заведения. Предполагалось, что такой порядок зачисления студентов поможет поднять уровень региональных вузов за счет того, что не каждый абитуриент рискнет попытать свой шанс попасть в столичный университет. Довольны ли новым порядком выпускники школ, большой вопрос, но в Минобрнауки явно рады результатам эксперимента. «Отличники и абитуриенты с высокими баллами остаются в регионах — цели в рамках пространственной стратегии развития страны достигнуты», — заявили в пресс-службе ведомства в августе 2022 года.

Кроме того, у чиновников и руководства вузов есть другое объяснение причины снижения проходного балла в вузы. В частности, в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» председатель совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов для начала посоветовал не обращать внимания на эту тенденцию: «Проходной балл снизился несколько по стране и по вузам города, но, на мой взгляд, это не показатель». Далее он объяснил, что снижение проходных баллов обусловлено усложнением ЕГЭ. Возникает вопрос: неужели в правительстве решили сократить численность студентов на бюджетных местах, усложнив ЕГЭ и тем самым уменьшив долю тех, кто сможет набрать не только высокие баллы, но и минимальные?

Однозначно можно сказать, что в правительстве РФ были готовы к тому, что нововведения в системе образования приведут к снижению результатов, полученных выпускниками школ на экзаменах. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев уведомил, что виною тому новые ФГОС: «Этот год: у меня прогноз, что в этом году средние баллы по всем предметам будут ниже. Это не связано с тем, что результаты ухудшились, школы перестали учить, онлайн повлиял или теории заговора. Всё очень просто и предсказуемо: у нас первый выпуск, который учился по новым государственным образовательным стандартам». Получается, что основной причиной снижения числа студентов, претендующих на бюджетные места в вузах, является реформирование образования. Во всяком случае, именно это следует из вышеприведенного объяснения причин снижения проходных баллов в вузах.

Следует пояснить, что первый выпуск, который полностью будет учиться по недавно принятым стандартам образования так называемого третьего поколения, только в этом году пошел в первый класс. До этого новые требования применялись лишь частично, и, по сути, они являются лишь обновлением стандартов второго поколения, вводившихся с 2009 года и заменивших госстандарты первого поколения, которые реформаторы критиковали за ориентацию на получение знаний, а не на личность ребенка. В 2022 году дети, получившие по-настоящему «личностно-ориентированное» образование, как раз сдавали ЕГЭ, и главе Рособрнадзора пришлось косвенно признать отрицательный результат реформ в своем противоречивом заявлении.

Надо полагать, что ему было сложно связать между собой два утверждения: новые программы обучения привели к падению оценок, но результаты не снизились, и школы хуже учить не стали. Можно только пожалеть Музаева, выбор у него незавидный: списать снижение средних баллов ЕГЭ либо на новые ФГОС, либо на дистанционку, либо на теорию заговора (по всей видимости, он имел в виду критику реформ образования). Понятно, что последние два варианта отметаются: внедрение дистанционки досталось дорогой ценой, а реформы — это вопрос идеологический и обсуждению не подлежит. Скорее всего, учителя быстро освоят способы «натаскивания» школьников на ЕГЭ в новых условиях, и средние баллы поползут вверх. Поэтому колебания баллов ЕГЭ действительно малозначащий критерий для оценки состояния системы образования.

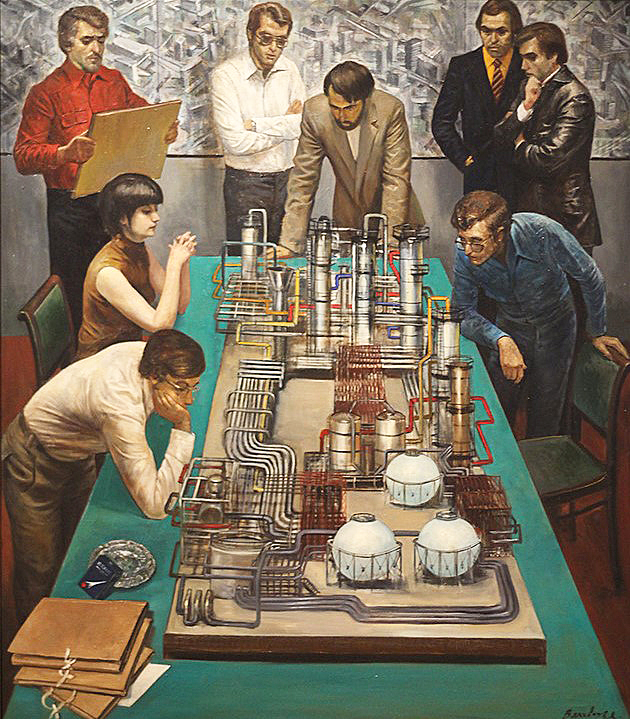

Однако, кроме ухудшения результатов ЕГЭ, еще одним очевидным проявлением упадка в российском образовании является снижение интереса школьников к естественным и точным наукам. А ведь без этого интереса невозможно ожидать появления новых специалистов, способных справиться с проблемой, которая встала перед страной сегодня — проблемой срочного наращивания возможностей военно-промышленного комплекса, восстановления отечественной оборонки. Разве провал на данном направлении не виден сегодня со всей отчетливостью?

Но вернемся к цифрам. Согласно официальной статистике, число школьников, сдающих профильную математику, в 2022 году упало до 302 тысяч человек, т. е. на 17% по сравнению с 2021 годом. Из них получили достаточные баллы для поступления на технические специальности 240 тысяч человек. При этом в 2022 году на инженерно-технические специальности выделена 251 тысяча мест. А ведь математика требуется еще на педагогических и экономических специальностях. Значит, недобор в технические вузы в 2022 году был гарантирован.

Аналогичная ситуация с физикой: число желающих ее сдавать (около 100 тысяч школьников) оказалось в три раза меньше ожидаемого. В оплоте реформаторов — Институте развития образования НИУ ВШЭ — пришлось, по сути, признать провал программы подготовки инженерных кадров. В июле 2022 года руководитель этого учреждения Ирина Абанкина сообщила о том, что обеспечить развитие промышленности в России в ближайшем будущем будет проблематично из-за отсутствия у школьников интереса к физике. «С учетом новых задач, стоящих перед нашей экономикой, пока недостаточное число школьников связывает свое будущее с физикой. Я имею в виду, что при очень большой потребности в импортозамещении нам нужны люди, которые свяжут карьеру с развитием и организацией производства, а для поступления на инженерно-технические специальности физика необходима. Ожидалось, что сдавать физику будут 300–350 тысяч человек, но сдавали меньше», — заявила она.

Согласно официальной статистике, за десять лет число школьников, сдающих ЕГЭ по физике, уменьшилось почти в два раза, до 16%. Во многих вузах вместо физики теперь принимаются результаты ЕГЭ по информатике, которую сдать легче. Это косвенно подтвердили в Рособрнадзоре, заявив в 2022 году, что в течение нескольких лет общее число детей, выбирающих в качестве экзаменов физику и информатику, остается стабильно на уровне 30%. В августе 2022 года профессор и научный руководитель кафедры теории и методики обучения физике Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Наталия Пурышева, обсуждая причины снижения уровня подготовки выпускников, объяснила его недостаточным объемом школьного курса. «Базовый уровень — это физика в объеме двух часов в неделю. И понятно, что за 2 часа подготовить как следует человека к поступлению в вуз и к продолжению образования, так или иначе связанного с физикой, просто невозможно», — сообщила она. По ее словам, учить физику также мешает большая загруженность школьников по другим предметам.

Таким образом, можно говорить о неуклонном снижении уровня подготовки школьников по основному предмету, необходимому для обучения в техническом вузе, — физике. Несомненно, что это является не только следствием хитрости и лени школьников, не желающих изучать сложные и «непрестижные» точные науки, но и следствием реформы системы образования.

Степень усложнения школьных программ объективно оценить вряд ли можно, но их запутанность точно выросла: учителя и родители регулярно жалуются, что стало гораздо сложнее понять смысл задач в школьных учебниках. Другим следствием реформ стала завышенная самооценка школьников, основанная на том, что «сфера школьных услуг» должна предоставить своим «клиентам» все условия для комфортного усвоения знаний. Если же в результате «переваривания» знаний получился некачественный продукт, то виноваты в том учителя, а не потребитель этих знаний. В итоге школьные программы многим современным детям, приученным к комфортному обучению, оказались не по зубам — тяжело и неудобно грызть гранит науки, а для того, чтобы хорошо зарабатывать, образование не обязательно. В полном смысле слова рынок всё расставил по своим местам.

Кроме того, современная школа в первую очередь нацелена на высокие результаты ЕГЭ, а не на высокий уровень знаний учеников. Рейтинг школ напрямую зависит от уровня сдачи ЕГЭ — он тем выше, чем больше выпускников поступило в вузы. Во многих школах слабых учеников отговаривают от сдачи ЕГЭ по необязательным предметам и, соответственно, от поступления в вузы, чтобы такие выпускники не портили школьную статистику.

Можно предположить, что подобная ориентация на показатели ЕГЭ не является повсеместной нормой, тем более что у руководства страны, как нам говорят, есть стратегия развития государства, предусматривающая если не экономическую самодостаточность, то хотя бы развитие собственной промышленности. Казалось бы, правительство не должно уподобляться героям басни «Лебедь, Рак и Щука», и Минпросвещения должно сверять свои планы с Минобрнауки и Минэкономразвития. Изменения в школе должны соотноситься с задачей развития промышленности и подготовки квалифицированных специалистов для нее, а не способствовать упадку экономики. Но так ли это на деле?

На первый взгляд, это так: еще в 2015 году для привлечения интереса школьников к естественным наукам наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив (АСИ) во главе с президентом РФ Владимиром Путиным одобрил проект по созданию детских технопарков. Идеологом их создания является Марина Ракова, которая в 2018–2020 годах стала заместителем министра просвещения, отвечавшим за цифровизацию образования. Однако, как показала практика, идея оказалась неоднозначной и больше похожей на очередной проект освоения бюджетных средств в особо крупном размере. Сама идеолог в итоге была заключена под стражу по обвинению в особо крупном мошенничестве, а у детей заявленного интереса к технике, судя по падению популярности физики и математики, за 7 лет с момента появления идеи создания технопарков так и не возникло.

Зато на фоне падения качества школьного образования увеличилось число детей, поступающих после 9 класса в профессиональные училища и колледжи. Школьники, не уверенные, что смогут сдать ЕГЭ и поступить в вуз, стали выбирать колледжи, тем более что после обучения в них можно поступить в университет, сдав вступительные экзамены. Однако в правительстве, похоже, решили закрыть эту «лазейку» и разработали программу ускоренной подготовки кадров для промышленности «Профессионалитет», которая вдвое сокращает срок обучения в колледжах. Как минимум в первую очередь сокращению подвергнутся предметы из школьного курса, необходимые для общего развития и поступления в вуз.

Создается впечатление, что страшнее врага, чем собственное правительство, у России нет. Чиновники, озабоченные эффективным освоением бюджетных средств, стараются максимально перекрыть возможности бесплатного образования. Как заявил в 2021 году глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, современная система образования стала более серьезной ценностью, чем нефть, добываемая в России.

Конечно, было бы странно думать, что правительство РФ решило реформировать образование с целью его ликвидации и уничтожения остатков промышленности. Всё по-другому. Как в недавнем прошлом говорил один из председателей правительства РФ: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Вот и сегодня, например, внедрение программы «Профессионалитет» объясняется самыми благими целями. «С одной стороны, она поможет росту приоритетных отраслей отечественной экономики. С другой — запустит эффективный механизм, который позволит молодежи осваивать современные навыки. При этом выпускники колледжей получат интересную, гарантированную работу. У регионов, у целых отраслей экономики появится новый стимул для развития. А колледжи — участники проекта «Профессионалитет“ — станут настоящими кадровыми центрами импортозамещения», — заявил в июне 2022 года министр просвещения Сергей Кравцов.

Даже в высшем законодательном органе РФ — Госдуме — понимают, что корни проблемы с кадрами для экономики находятся в реформированном школьном образовании. «Нужно значительно повышать качество школьного образования по естественным наукам. Учебный план по ним по сравнению с советским периодом сокращен от 15 до 40 процентов», — заявил в августе 2022 года первый зампред комитета Госдумы по высшему образованию и науке Олег Смолин. По его словам, сегодня быть инженером не престижно, в обществе преобладают потребительские настроения, настраивающие детей на то, что деньги можно зарабатывать и без высшего образования.

Однако при полном понимании причин упадка в образовании глава Минпросвещения в 2021 году утвердил те самые ФГОС, которые закрепляют в школе результаты реформ, нацеленных на отказ от знаний и приоритет личных предпочтений школьников. В свою очередь, депутаты Госдумы сами приняли закон об образовании и регулярно вносят в него изменения, в том числе об утверждении пресловутой дистанционки. Самым «революционным» изменением, на которое решились слуги народа, стала замена понятия «оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования» на «финансовое обеспечение реализации образовательных программ».

В итоге, несмотря на заявления высшего руководства страны, правительство в лице Минпросвещения продолжает зачищать скудные остатки советской системы образования, ориентированной на получение знаний. Современные стандарты школьного образования при этом никак не способствуют развитию тяги детей к точным и техническим наукам. Отсутствие реальных действий по восстановлению промышленности, уничтоженной в ходе перестройки, не дает возможности выпускникам технических вузов, прежде всего в регионах, найти себе применение. Сами эти вузы находятся далеко не в идеальном состоянии, а Минобрнауки вместо их развития проводит эксперименты с процедурой приема абитуриентов. Депутаты Госдумы говорят правильные «красивые» слова, но принимают законы в русле выбранного ранее курса на «либерализацию» образования ради приведения его к западным стандартам.

Запад стал в позицию острой и бескомпромиссной конфронтации с Россией и явно не будет «отыгрывать назад», как бы этого кому-то ни хотелось. Так не пора ли, наконец, вправить мозги нашим деятелям от образования и жестким или мягким способом убедить в том, что их стремление к западным стандартам не только бессмысленно, но и преступно, поскольку подрывает будущую научную безопасность страны?

И что заботиться надо не о том, чтобы детям было комфортно учиться, а образовательные учреждения блистали бы дутыми и формальными показателями по ЕГЭ, но о том, чтобы не было потеряно следующее поколение молодых ученых и инженеров, способное подхватить эстафету лучших научно-технических школ Советского Союза и современной России.