США готовятся к взрыву политической стабильности в России

Передача «Предназначение» № 26 от 26 декабря 2023 года

В одной из известных оперетт, принадлежащих к классике этого жанра музыкального искусства, некто по имени Пеликан рассказывает женщине, которую он опекал в детстве и которая выросла в этакую могучую грубую бой-бабу, какой именно она была в детстве. Он говорит ей: «Вы были маленькая…» — женщина умиляется, как умиляются многие, слушая про свое детство: «Маленькая!» Он говорит: «Пухленькая…» — «Пухленькая!» — вторит женщина. — Он говорит: «Как поросеночек…» — Она говорит: «Как поросеночек!» — понимая, что ей рассказывают что-то очень трогательное. Пеликан продолжает: «И вот этот поросеночек (она: „Поросеночек!“) рос-рос…» — она начинает постепенно соображать, что к чему-то он клонит, «рос-рос… — и выросла такая большая…» — Она по инерции: «И выросла такая большая…» — останавливается и говорит: «Э-э! Что выросло?» На что Пеликан отвечает: «Что выросло, то выросло».

В этом опереточном сюжете всё выглядит комично, трогательно, в меру горько, в меру приятно, как и подобает жанру оперетты. Но, к сожалению, то, с чем мы имеем дело, и то, что я собрался обсуждать, не в опереточном жанре развивается, а совсем в другом.

Но вначале об этой фразе — «что выросло, то выросло». Можно обсуждать долго, содержательно, и нужно обсуждать, как именно это росло. Но «выросло» то, что «выросло», и оно именуется «наша реальность». Она существует, она несомненна и она обладает некой совокупностью характеристик: А₁, А₂ и так далее. Эта реальность, как и любая другая реальность, включающая в себя общественные процессы и многое другое, движима сообразно тому, что внутри нее находится, сообразно ее внутренним противоречиям — и это называется «собственные процессы». Плюс ее куда-то подталкивают — это называется «вынуждающие процессы». Совокупное движение есть сумма этих двух компонент.

Те, кто хочет взорвать реальность, никогда, включая эти самые вынуждающие процессы (например, подкладывания мин под здания), не чураются исследования того, каковы собственные процессы у этих зданий, мостов и так далее. Всегда приводят в пример мост, по которому нельзя большому количеству солдат идти в ногу, потому что может возникнуть колебание, которое окажется в опасном сочетании с собственными процессами колебания моста.

Мост ведь, как и любое здание или сооружение, чуть-чуть колеблется, в нем есть его собственные процессы, и они-то сами по себе мост никогда не разрушат: ну колеблется и колеблется, если проедет машина. А если очень сильно задавать вынуждающее колебание в такт, в резонанс с собственными колебаниями, раскачивать, то обрушение возможно. Это касается любой системы: живой и неживой — любой структуры. Все они так или иначе обладают этими самыми собственными частотами и все их можно соответствующим образом с помощью вынуждающих частот раскачивать.

Поэтому каждый раз, когда мне говорят, что в пределах этой самой реальности есть ее собственные процессы и спрашивают: «А что вы хотите, ну они же идут?» — то, во-первых, надо сказать: «Да, да, идут». И, во-вторых, надо сказать: «Но они же идут в некотором сочетании с этими вынуждающими процессами. И говорить, что незачем ссылаться на чьи-то происки (ЦРУ или кого-нибудь еще), если на самом деле идет только собственный процесс, и это всё противоречия внутри элиты Российской Федерации, неблагополучного российского общества и так далее — очень наивно и, как мне кажется, опасно».

Потому что в этом есть своя правда: действительно же, идут эти собственные процессы, и всё время на чьи-то козни и заговоры ссылаться как-то не очень правильно, мягко говоря.

Но, с другой стороны, вынуждающие-то процессы тоже идут, это же факт. И они запускаются всегда людьми, которые точно знают, в чем собственный процесс. Любая подрывная деятельность, любая деятельность по дестабилизации всегда основана на этом. И мне кажется, что не только для людей, которые этим профессионально занимаются, но и для ответственных граждан — эту простую, но десятилетиями не принимаемую в мозг и сердце истину пора бы принять. И пора бы сказать, кто, как и в чем участвовал.

Как человек, посвятивший свою жизнь художественному творчеству, театральному и драматургическому, я просто не имею права участвовать в дискуссии о тех или иных произведениях, которые относятся к тому виду деятельности, которым сам занимаюсь. Мне это лично представляется нехорошим и неэтичным, поэтому я не буду обсуждать фильм «Слово пацана», который сейчас так активно обсуждают. Я не буду говорить о его художественных свойствах, и уж тем более я не буду становиться на морализаторскую позицию, типа «кто что из этого фильма улавливает» и «как эти эманации фильма воздействуют на поведение тех или иных групп населения». В конце концов, какие-нибудь шекспировские произведения тоже в себе содержат достаточно жестокие эпизоды. Это же не значит, что Шекспира надо определенным образом осудить, хотя мы знаем великих людей, которые этим занимались, противопоставляя Шекспиру Шиллера.

Я хотел бы обсуждать другое. Я хотел бы обсуждать то, как именно те или иные культурные феномены перетекают в политические и как эти политические оказывают влияние на формирование реальности, на ее динамику. Вопрос совершенно не в том, какими именно качествами обладают те или иные культурные феномены: ну обладают они ими и обладают. Вопрос заключается в том, когда и как это вступает в сложное соотношение с политикой.

У Томаса Манна есть замечательная статья «Культура и политика». Где еще культура, а где уже политика? Этот коварный переход обсуждать можно, только разбираясь с политическим слагаемым того или иного — иногда весьма незатейливого, иногда более сложного — культурного явления. Я пробовал это делать чуть более года назад в одной из телевизионных передач, в которой участвовал. И честно признаюсь, что мой переход в другой жанр обсуждения с обществом идущих процессов и внутренняя проблематизация мною участия в разного рода телевизионных шоу имела место именно после того, как я попытался обсудить этот феномен перетекания культуры в политику.

Это очень опасный процесс — такое обсуждение, потому что в советскую эпоху это называлось «тень на плетень», «льет воду на мельницу врага» и так далее — и я сам в советский период испытал всё это. И меньше всего мне хотелось бы испытать это вновь или допустить, чтобы современные люди, участвующие в творческом процессе, оказались бы жертвами этих рассуждений о «мельнице врага», «тени на плетень» и так далее. Но сказать, что вообще культура никак в политику не перетекает, было бы тоже странно. Давайте я просто расскажу какие-то эпизоды, в рамках которых происходило такое перетекание.

В начале перестроечного процесса я выступил с инициативой создания профессиональных театров-студий, то есть таких коллективов, которые не берут деньги из бюджета, и при этом все заработанные средства тратят на свое существование и предлагают отличную от стандартной культурную продукцию. Эта инициатива была поддержана. Сначала возникло несколько таких театров-студий, очень разных по своей идеологической направленности, а потом это движение стало набирать силу. И помимо прочего возникло желание определенных людей придать этому студийному движению какой-то более-менее организованный характер, в чем ничего плохого не было. И почему-то — не буду тут обсуждать, почему, — мне было поручено возглавить это студийное движение в пределах Союза театральных деятелей.

Это обеспокоило тех, кто двигал очень непростые процессы, проходившие в советском обществе, в определенную сторону, и вынуждающими процессами эти собственные процессы подпитывал. Был собран некий фестиваль в городе Каунасе, на котором руководимому мной театру была устроена далеко идущая обструкция, не имеющая никакого отношения к культуре. Она носила прямой, однозначный характер травли, и в основе этой травли лежала крайне меня встревожившая идея запрета на дискуссию, запрета на мысль, запрета на всё то, что при очень сложных процессах в обществе было необходимо осмысливать.

Осуществлялось это очень незатейливо. Союз театральных деятелей собрал критиков и актеров, режиссеров, участвовавших в студийном движении, в большом зале, их посадили за столики, на столах стояло пиво, разные мясные продукты: антрекоты и прочее. И мне предложили выступить, а я сказал, что настало время обсудить всю непростоту протекающих процессов, нашу ответственность за них, то, что эти процессы в итоге могут привести к катастрофическим результатам, что под этой катастрофой погибнут миллионы и миллионы людей — напоминаю снова, дело было в Каунасе.

В ответ выступил один из молодых критиков по фамилии Минкин и сказал: «Мы собрались в этом прекрасном, почти западном городе Каунасе не для того, чтобы тут какие-то сложные проблемы обсуждать и мозговые извилины напрягать. Мы собрались смотреть замечательные западные мультфильмы и есть прекрасные прибалтийские карбонаты. И пить пиво прибалтийское». После этого он взял кружку, и начал стучать кружкой по столику и скандировать: «Карбонаты и мультфильмы! Карбонаты и мультфильмы! Карбонаты и мультфильмы!»

Зал подхватил это скандирование, прежде всего его подхватили рафинированные столичные критики. И под этот лозунг опрощения, то есть запрета на любые выяснения сложности в пределах нынешней жизни, оказалась подверстана (с помощью ударов кружек с пивом по столу) коллективная воля того самого сообщества, задача которого — осмысление искусства.

Называется эта сфера критикой. Она в тот момент отказалась от своего права и обязанности осмысливать, заменив это правом на опрощение, на предельное опрощение — то самое, про которое в народе говорят «простота хуже воровства».

Дальше всё двинулось по этой траектории очень далеко. И в основе этого движения лежал запрет на сложность, запрет на любое дискуссионное осмысление происходящего. Когда чуть позже моя статья в газете «Правда» о том, что криминальные процессы грозят похоронить под собой перестройку и вообще какие-то позитивные реформы советского общества, уже была набрана — по распоряжению секретаря ЦК КПСС Александра Николаевича Яковлева набор был рассыпан. Любая попытка полемизировать по поводу каких бы то ни было сложных культурных и иных процессов называлась «подкопом под перестройку». Шла игра в одни ворота, основанная на том, что отвергалось главное и неотменяемое человеческое право — право, которое было озвучено героем Шиллера маркизом де Позой в великом произведении «Дон Карлос, инфант испанский», когда Поза просит короля: «Сир, дайте человеку свободу мысли!»

Мы не могли в перестроечную эпоху вести дискуссию на равных с теми, кто проводил линию на обрушение Советского Союза, потому что в руках у тех, кто проводил эту линию (а проводил ее Яковлев сотоварищи), была вся партийная пресса, а главное — телевидение. Никто не предлагал нам на равных выступить с другой позицией по телевидению. И называлось всё это «демократия», притом что основа настоящей демократии, то есть свободы — это дискуссия, это полемика. Именно она, по существу, создала такое сложное и ценное, при всех его издержках, явление, которое мы называем настоящей демократией: полемика в суде, суд присяжных, дискуссии в парламенте (вспоминается пресловутое «парламент не место для дискуссий») и так далее. Всё это были признаки определенного движения в сторону раскрепощения мысли, уважения к мысли и права на альтернативную точку зрения, которую надо уважать, к которой надо прислушиваться.

Нам затыкали рот, а тому, что объявлялось нужным для «великой перестройки», не просто давали дорогу, а расчищали эту дорогу и запрещали что-либо говорить об этом, утверждая, что «это подкоп под перестройку». Вот это была уже политика. Люди, которые долгое время и в каком-то смысле небезосновательно говорили, что «советское общество отвратительно тем, что в нем альтернативная точка зрения уничтожается, причем часто физически, а также политически, с помощью обструкции и так далее, а также за счет монополии средств массовой информации на одну точку зрения» — эти люди, которые говорили, как это ужасно, сами реализовывали то же самое, только наоборот. И тогда культура (которая, казалось бы, ну вот есть она и есть) становилась служанкой этой самой политики, ее инструментом.

И с одной стороны, ты понимаешь, что эта культура уже становится не просто выразителем определенных тенденций, а и тем, что подталкивает эти тенденции в определенную сторону, создавая вынуждающие процессы. Ты, с одной стороны, это понимаешь, а с другой стороны, когда ты начинаешь этому противостоять, тебе говорят: «Вы против культуры? Вы начинаете обсуждать культурные явления?»

Я не обсуждаю культурные явления и не обсуждал их год назад, когда обратил внимание на некую тенденцию. Сказав тогда о том, что данная тенденция представляет собой нечто большее, чем произведения, — повторяю, затейливые или незатейливые, тех или других людей — я трижды подчеркнул, что меня не интересуют сами по себе ни создатели этих произведений, ни какое-нибудь критиканство по отношению к этим произведениям. Я просто прошу их осмыслить — и всё!

Одним из произведений такого достаточно незатейливого, но, возможно, вполне искреннего, так сказать, барда была некая песня «Дядя Вова, мы с тобой». И я просто спросил, чтó эта песня, посвященная президенту России, означает. Спросил: а, например, в эпоху, когда все говорили: «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство» (Сталина называли отцом народов, он держал на руках пионеров, которых обнимал и которые приносили ему цветы на разного рода торжества) — вот в эту эпоху, когда кричали: «За Родину, за Сталина!», можно было сказать: «Дядя Йося, мы с тобой» — или нет?

Далее я спросил: а когда одну из бригад внутренних войск, которая, как и другие наши военные, достойно вела себя в Чечне, называют «солдатами удачи»: «Мы солдаты удачи, бригада 101» — это достойно? Что это означает на политическом языке? Иначе, «зеленые береты» в Соединенных Штатах или любая часть Народно-освободительной армии Китая, спецназа будет гордиться, если ее назовут «солдатами удачи»? Что такое «солдаты удачи»? Это нечто замечательное или всё же крайне сомнительное для самих военных?

В ответ на это я уловил смягченный запах той самой эмоциональной репрессивности, с которой был знаком по эпохе перестройки. Кстати, господин Минкин, стучавший кружкой по столику тогда, на Каунасском фестивале, призывая скандировать «Карбонаты и мультфильмы!», позже сказал, что жалко, что германский нацизм не завоевал нас (а то бы, видимо, мы пили тогда баварское пиво). Наверное, это высказывание тоже является свободным изъявлением, так сказать, причудливо мыслящего интеллектуала?

Я говорил о некой тенденции, об определенных криминальных составляющих определенной культуры, которые отражают процесс и двигают его в определенном направлении. Я пытался предотвратить некие тенденции или обратить хотя бы внимание на то, что чуть позже начало олицетворяться «Вагнером». И что уже имело очевидным образом не культурный характер, правда? Я обсуждал культуру не для того, чтобы пригвоздить к позорному столбу Антонова или кого-нибудь еще из тех, кто создает определенные эталоны песен. Я, наоборот, говорил, что подобного рода люди что-то чутко улавливают в происходящем. И, улавливая это, начинают плескать на «каменку» воду с тем, чтобы этого криминального «парка́» было побольше. Я об этом говорил. Как там?.. «Завтра была война»? Завтра был «Вагнер»! И слишком многое в этот момент поджало хвост с тем, чтобы потом отереть пот со лба и продолжить двигаться в том же направлении.

Теперь о «Вагнере». Я говорил с самого начала и говорю то же самое сейчас. Я считал господина Пригожина человеком ярким, самобытным, живым, то есть способным двигаться, достаточно убедительным с точки зрения апелляции к определенным широким слоям общества, очень неплохим организатором и… человеком мелким. Вот просто видно было, что мелким. Пригожин — очень сложное явление, как и сам «Вагнер», но еще сложнее явление под названием «наша реальность». «Что выросло, то выросло», господа и товарищи! Его взращивали тридцать с лишним лет, и оно росло тридцать с лишним лет — и выросло то, что выросло.

И как только началась СВО, перед нами в очередной раз встал простой вопрос: этому «выросшему», именно этой реальности придется давать отпор чудовищным мировым процессам — вот ему. При всем его колоссальном несовершенстве, при всей его частичной омерзительности, оно будет давать отпор чудовищным мировым процессам. Тогда возникает вопрос: а к криминальности-то к этой как относиться? Сколько времени и как ее взращивали? Имеем ли мы право однозначно говорить: «А раз криминальный — всё, на помойку»?

Мы не имеем права сейчас это делать.

Идея ускоренного построения капитализма в стране была беспрецедентно лишена всего, что можно было назвать первоначальным накоплением капитала… Эта идея, помноженная на специфическое отношение к так называемым цеховикам, которые хоть сколько-то несли в себе респектабельности и с которыми сейчас уже, видимо, забытые Гдлян, Иванов и прочие посланцы Андропова и его сподвижников расправлялись, получая сведения просто на квартирах среднеазиатских воров в законе… всё это предполагало, что путь к капитализму расчищают для «общаков» и каких-то темных, за границей в основном находящихся, спецслужбистских структур, которые по степени своей криминальности еще более темны, чем эти общаки. Этому прокладывали дорогу — и проложили.

Последняя наша попытка это остановить была предпринята в момент, когда Верховный Совет в 1993 году всё-таки стал давать отпор очень и очень многому, продвигаемому Ельциным, и на референдуме апреля 1993 года широкие общественные массы поддержали Ельцина и дали ему право расстрелять из пушек Верховный Совет под лозунгом защиты демократии. После чего началась совсем омерзительная криминализация — чего? Экономики? Только ли ее?

Собственные процессы существуют всегда. Вы никогда не запретите определенной части молодежи бренчать на гитарах криминальные песни в подворотне. Но когда вместо этого создаются одна за другой радиопередачи («Шансон», «Лесоповал» и так далее), в которых криминально-уличной субкультуре начинает придаваться респектабельно-легальный смысл, то это — культурное слагаемое экономики, в которой общакам дают возможность всё что угодно приватизировать. Общакам, отдельным приближенным лицам и темным структурам, которые похуже, чем общаки.

1990-е годы запомнились мне тем, что представители новоявленной «элиты» встают под какой-то гимн (Глинки, кажется, да?), а всё время представляешь себе, как эти же самые люди будут петь со слезами на глазах: «Здравствуй, моя Мурка, Мурка дорогая, / Здравствуй, моя Мурка, и прощай!»

Криминал стал править бал, криминальная элита превратилась в респектабельную, криминальный язык стал языком номинальной культуры, криминальные образцы поведения стали эталонами, криминал подмял под себя всё, и делал он это с опорой на рафинированную интеллигенцию (которая знала, что она делает) и ее зарубежных спонсоров.

Эти процессы формировали определенную реальность, они ее и сформировали: «что выросло, то выросло». Это росло больше тридцати лет. Думать сейчас, что мы скажем этому «сгинь» и оно сгинет — это иметь очень странное представление о степени укорененности определенных процессов, не только этих!

Советская реальность отнюдь не была для меня восхитительной, я определенным образом ей противостоял. Она меня не просто не любила — она закрывала мой театр, говорила пресловутое «тень на плетень», «вода на мельницу врага» и так далее. Мне был внутренне омерзителен чванливый, неумный, упивающийся властью номенклатурный чиновник. Но я задним числом, да и тогда тоже, понимал несколько черт той реальности, за которые в каком-то смысле можно было ей простить и это чванство, и это упрощенчество, и эту крайнюю недалекость, и многое-многое другое.

Во-первых, даже самые недалекие люди, входившие в номенклатуру, чаще всего совсем не воровали — и создавать материальное производство могли. Они сочетали это с неспособностью разговаривать (потому что они могли только вещать и хотели, чтобы им внимали) и отсутствием полноценной гуманитарной культуры. Но они не воровали и что-то создавать могли.

Во-вторых, представить себе, что в советской школе непрерывно издеваются над каким-нибудь избыточно утонченным представителем или представительницей читающего сообщества и каждый день макают в унитаз эту представительницу с тем, чтобы унизить, было невозможно. А те, кто говорит, что это было возможно, либо апеллируют к чему-то совсем периферийному, либо лгут.

В-третьих, представить себе, что ученики будут нагло распивать спиртные напитки в туалетах, было невозможно. Строго наказывали за курение в туалетах.

В-четвертых, всё, что касалось распространения наркотиков, было подрасстрельным.

В-пятых, какая-нибудь попытка (я говорю о нормальном советском обществе, не горбачёвском) очень сильно двинуться в криминальную сторону с применением огнестрельного оружия или чего-нибудь такого, раздавливалась тут же.

В-шестых, сколько людей уходило с показов сложных фильмов Феллини, Антониони и так далее — это отдельный разговор, но очереди на них стояли огромные.

В-седьмых, пускай иногда не читали огромные академические издания Достоевского, Пушкина и так далее, но за ними стояли колоссальные очереди — за ними, а не за порнухой.

В-восьмых и в-девятых, великий советский театр был, и великое советское кино было, и многое другое было, империя держала это знамя культуры.

В-десятых, сложность не была низведена до того места, про которое на криминальном языке говорят «место у параши».

В-одиннадцатых, научно-технический прогресс существовал, и он в том, что касалось космоса и других передовых отраслей, достигал уровня, даже опережающего научно-техническое развитие в целом.

В-двенадцатых, военное величие было такое, что дернуться никто бы извне не посмел. И, глядя из сегодняшнего дня в тогдашний, надо же признать, что никто так успешно не действовал в Афганистане, как советские войска. И по потерям, и по социальному поведению, и по результату, и по тому, что если бы Ельцин не предал бы Наджибуллу, так и был бы Наджибулла еще десятилетиями — его грубо предали.

Я могу дальше перечислять какие-то черты этого советского общества, которые — если посмотреть и сравнить с тем, что происходит сегодня, — носили характер, совместимый с достойным человеческим бытием. Эти черты надо было усилить, добавив к этому всё то, что ущемлялось, что находилось под прессом высокомерной тупости и такого явления, которое еще Ленин называл «комчванство» — коммунистическое чванство. И это можно было сделать. Если бы это было сделано… говорят, история не знает сослагательного наклонения — это неправда… Если бы это было сделано, то не было бы миллионов и миллионов погибших людей, в том числе — если говорить о хорошо мне известном конфликте в Таджикистане между так называемыми «вовчиками» и «юрчиками» — маленьких детей с содранной кожей. Не было бы этой геополитической воронки, не было бы этого распада страны, который обернулся и кровью, и чудовищными лишениями и оскорблениями миллионов и миллионов людей, не было бы этой социальной маргинализации, этой криминализации и так далее.

Что продвигало вперед процесс десоветизации, декоммунизации, распада СССР? Как было построено то самое общество, которое определенным образом обсуждается в фильме «Слово пацана»? Что знаменуют собой «вагнеры» (а мы еще вкусим от этого феномена в целом!), все эти «солдаты удачи», «бригады 101» (про которых, кстати, сказано, что у них «устав един», и совершенно понятно, что имеется в виду «арестантский устав»)? Что означает это высокомерно-криминальное «дядя Вова»? Причем лгут, что это не так, хотя всем понятно, что это так. Что день грядущий нам готовит в этом смысле? В какой политический контекст всё это укладывается?

Я посмотрел фильм «Слово пацана», и я повторяю: как именно описывают эпоху определенные деятели культуры, не мне судить. Все эти рейтинги, бьющие рекорды, меня абсолютно не впечатляют. Ни Шекспир, ни Шиллер, ни Пушкин, ни Достоевский, ни Некрасов, ни Тургенев, ни Чехов не были особенно рейтинговыми. Ни Мандельштам, ни Пастернак и так далее. Рейтинговыми были другие. Что вовсе не означает, что не надо внимательно следить за масс-культурой в ее проявлениях и относиться к ней как к серьезному феномену нашей социальной жизни.

Но для того, чтобы культурные явления оценивать по его рейтингу, нужно просто сойти с ума. Это и есть та бесстыдная коммерциализация культуры, при которой главный вопрос — это денежки. Ну и понятно, кто в этом случае будет править бал.

Я не говорю при этом, что театральные залы должны быть пусты, а в кинозалах должно сидеть пять зрителей. Я говорю о том, что кто-то прокладывает дорогу к новому пониманию человека, более глубокому. По этим путям потом идет большое искусство, а за большим искусством, так сказать в арьергарде, тащится масс-культура, что-то беря на вооружение, зная свое место, получая свои призы. Нормальная жизнь устроена так. Не та «нор-р-рмальная» жизнь, про которую говорили наши крупные политики, имея в виду жизнь криминализованно-буржуазную в постсоветской России, а действительная жизнь человеческая. Так она всегда была устроена. В противном случае не было бы ни Леонардо да Винчи, ни Микеланджело — никого.

Я только говорю о том, что существует сложная общественная матрица. И в этой матрице какое-то место занимают какие-то феномены. Прекрасно понимая, что на сегодняшний день есть та реальность, которая есть, что, возвращаясь к оперетте, «выросло то, что выросло», я не имею права выводить за скобки криминальные аспекты этой реальности — они есть. И место их в сегодняшней жизни таково, каково оно есть. Потому что если вся реальность криминализована, то эти криминальные аспекты начинают занимать другое место, нежели им положено в норме.

Так мне плевать на то, насколько ненормальна реальность сегодняшней России, насколько она в чем-то оскорбительна и чудовищна. Я знаю, что это страна, которая единственная бросила вызов действительному мировому злу, действительному врагу человека — холеному, кичащемуся своей респектабельностью, беспредельно жестокому и стремящемуся уничтожить род человеческий как таковой. Это сделала моя страна в этом ее состоянии, которое по определенным аспектам достаточно прискорбно. Но давайте всмотримся в это состояние.

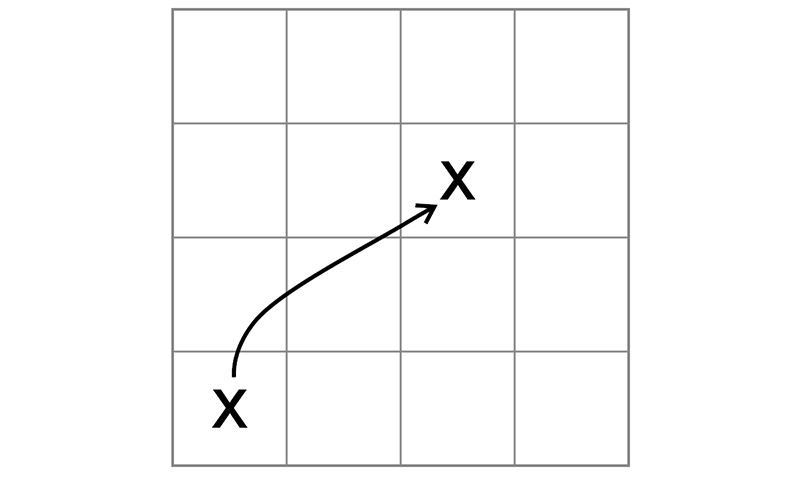

Штрафные батальоны были всегда. Высоцкий пел «В прорыв идут штрафные батальоны». Но штрафные батальоны в Великую Отечественную войну не были авангардом Вооруженных сил Советского Союза, не были авангардом Красной Армии. Они занимали свое место. И честь и хвала тем, про кого Высоцкий говорил: «Кому — до ордена, ну, а кому — до „вышки“. Но место у них было определенное. В новой матрице, которая возникла вместе с новой реальностью, имя которой — капитализм эпохи не прерванного первоначального накопления капитала, оно из этого места перешло сюда (рис. 1).

Про «Вагнер» заговорили, как про наш авангард. Честь и хвала, повторяю, этим людям. Они воевали? Воевали. Они лили кровь? Лили кровь. Они сражались с врагом человечества? Сражались. Я не обсуждаю их качеств и не фыркаю, потому что поздно фыркать, «поздно пить боржоми, когда почки отказали». Я просто говорю, с какого места на какое это перешло, чем это кончилось на данном промежуточном этапе и что произойдет дальше. Кто будет этим всем управлять?

В «Слове пацана» описываются определенные явления, существовавшие в Казани. Ну мы же тогда жили, и в ту эпоху были уже очень взрослыми, а всё это наблюдали и в предыдущую эпоху. И если хотеть выдавать то, что описано, за социальную модель, — а художник не обязан выдавать социальные модели, но этому же начинает приписываться характер социальной модели, — то с точки зрения социальной модели это чистая ложь, не было этой реальности. Это китч в социальном смысле.

Я учился в средней школе № 612 в Потаповском переулке в центре Москвы. И эта клубившаяся уличная субкультура — с драками, долгими болтаниями на улицах, соответствующими языком, соответствующими песнями и соответствующей манерой поведения — была мне хорошо знакома. Достаточно было мне и двум моим друзьям в каком-то смысле сказать этому «нет», как нас поддержало еще определенное количество школьников — и вся эта субкультура болтания по улицам, криминальных песен и драк сильно поумерилась. Но для этого нужно было серьезно к этому отнестись. И мы видели, что происходит, когда мы даем этому отпор.

Всё было очень непросто, потому что было много субкриминальной «пацанвы», которая дралась, материлась, распевала в подворотнях, распивала и распевала и так далее и тому подобное, — но в ней всегда были лидеры. Были парни, готовящиеся перейти грань и стать частью уголовного мира (такой Килей у нас был), а были их шефы, вернувшиеся из тюрьмы и засевшие в соседнем квартале (какой-нибудь Петютя). Петютя руководил Килеем, Килей руководил субкриминальной группой. И тогда возникает вопрос, а кто руководил Петютей?

Эта действительность всегда была многомерна. Хотите обсуждать криминальные модели, так договаривайте до конца. Как говорила одна моя уважаемая знакомая, «организованная преступность — это преступность, которую кто-то организует».

Если говорить о достаточно поздних этапах, то мы знаем, что на этих поздних этапах (я имею в виду совсем уже предперестроечную, саму перестроечную эпоху и далее) постепенно появлялось наркослагаемое во всем этом. Дуло из Афганистана и отовсюду, а потом дуло всё сильнее.

Скажите, пожалуйста, наркопреступность может быть только внутрисоветской? Она интернациональна по существу. Мы не знаем, кто ею управляет? Мы не знаем, что на самом деле всей этой так называемой преступностью управляют спецслужбистские транснациональные наркооружейные картели? Нам мало известно про эти картели — мексиканские, колумбийские, афганские, из Бирмы и так далее? Мы не знаем имен людей, которые это всё строили?

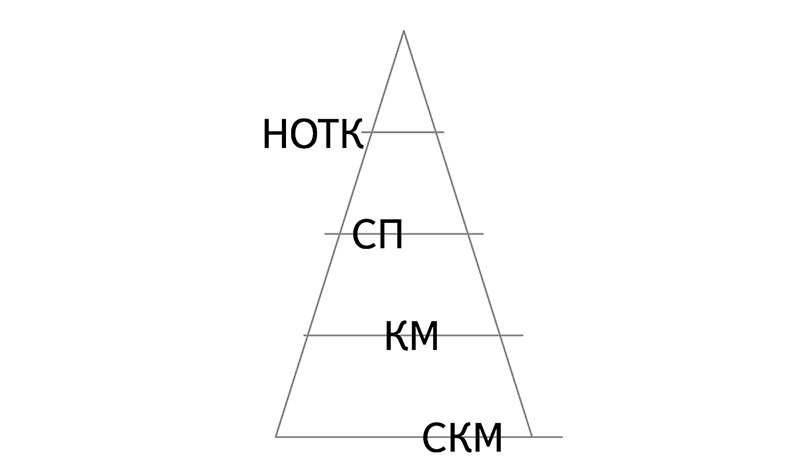

Значит, это многоуровневая реальность (рис. 2).

Где-то наверху (относительном верху), находится уже всё, включая вот этот наркооружейно-транснациональный консорциум (НОТК, рис. 2).

Ниже находится секториальная преступность (СП, рис. 2).

Ниже находится собственно криминальная мелочевка (КМ, рис. 2).

А еще ниже находятся субкриминальные массы (СКМ, рис. 2).

И это всё соединено друг с другом, и это было так соединено в 1960–1970-е годы. Кто как держал это в какой узде — другой вопрос, кто спустил это с поводка — другой вопрос. Кто управлял этими процессами, которые, с одной стороны, конечно, носили собственный характер — всё правильно: общество тосковало, набирало внутреннюю агрессию, молодежь всегда бурлит от агрессии, секса и чего-нибудь еще… Но кто и куда эти процессы направлял, и чем они в результате закончились? Кто и зачем посадил эти процессы и их хозяев на шею обществу и сформировал ту самую реальность, про которую я говорю «что выросло, то выросло»?

Хотите как-то показывать этих мальчишек? Показывайте. Кто-то будет вас упрекать в том, что вы этим подстегиваете нехорошие процессы? Это право тех, кто вас упрекает — вас упрекать, а ваше право посылать это на три буквы, а решать должен закон.

Я о другом хочу сказать. Я хочу сказать о том, что если мы выстаиваем на Украине, — а это носит для мира судьбоносный характер и для нас экзистенциальный — нас эта криминализация в той же степени спасает, в какой и губит, и оторвать сейчас одно от другого нельзя. Общество страшно деформировано, и мы не можем исправить эти деформации за один или два года, их слишком долго создавали.

Но мы же понимаем, что рвется из бутылки, какой джинн? Мы хотим, чтобы он вырвался? Это очередная карикатура на то, какие были плохие секретари комсомола и какие были пьяные милиционерши? Знаете, одна моя знакомая не очень аппетитно, но достаточно ёмко по другому поводу говорила: «Баклажанная икра — это икра, которую уже ели». Так эту «икру» о совковом комсомольце уже много раз ели, это уже пятая редакция того же самого. И это ничего не напоминает? Собственно говоря, вопрос же политический заключается в том, какую и чему это дорогу прокладывает.

Мы же понимаем, что происходит на Украине. Во-первых, это позиционная война, и мы ее видим. Во-вторых, не надо ни посыпать себе голову пеплом, ни восхвалять происходящее. Со многим справилась Россия, и это все понимают. И справилась вот эта Россия, которая есть, со всеми этими людьми, сомнительность которых обсуждалась небезосновательно много раз. Если бы эти люди не делали свое дело сообразно всем этим, в том числе и криминальным, навыкам своим, то мы бы полетели туда, куда мы полетели при Горбачёве — с низкими ценами на нефть, пустыми прилавками и так далее. А мы не полетели туда, и это замечательно. И то, что держатся, замечательно, и то, что много героев, и большинство из них не криминальны — это замечательно, всё это замечательно.

Но почивать на лаврах и говорить, что «всё, украинцы утерлись после контрнаступа» — нельзя. Надеяться на то, что мир от них отступится — очень глупо. Уже появляются статьи весьма авторитетных авторов о том, что при Трампе, может быть, Украину поддержат еще больше. Уже совершенно ясно, что если ее сейчас не поддерживают, то потому, что сейчас сложная ситуация внутриполитическая в США, но эти узлы будут развязаны, и будет поддержка. Уже ясно: чем больше украинцы будут отступать, тем более серьезное оружие им будут доставлять. И его будут доставлять!

Всё же это тоже понятно — что мы только в начале пути и что мы недостаточно укрепляем военный космос и наше спутниковое хозяйство, и что теряем самолеты по этой причине, и что ключевые части украинской армии отведены на переформирование, и что они добьются того, что у них будет достаточное количество людей и оружия. Всё это впереди. Значит, нам надо к этому готовиться.

А они к чему готовятся? Они готовятся, прежде всего, к одному: они готовятся к взрыву политической стабильности внутри нашей страны. В этом их главная задача. Поэтому с практической точки зрения сейчас вопрос состоит в том, чтобы этой дестабилизации не допустить.

Как бы ни проходили выборы, всем очевидно, что Путин их выиграет. Значит, кому-то нужно, чтобы они были сорваны тем или иным способом. А кто их может сорвать? Пассионарная масса! А что это за пассионарная масса и кто ею будет управлять?

Субкриминальность изменилась фантастически с советской эпохи, она приобрела совершенно другой характер. Наркотики продаются в гардеробах элитных вузов. Степень разврата и садизма в бесчисленное количество раз возросла. Это всё клубится. Кто и куда направит эти потоки? И зачем нужно было раскачивать подобные энергии в перестроечную эпоху?

А такие энергии — прошу это запомнить! — никогда не могут носить прогосударственный характер. Даже если они носят как бы патриотический характер, и даже если ими совсем нельзя пренебречь, то это не значит, что они безопасны. Это значит, что вы хотите играть с огнем. Играйте! У вас есть для этого достаточно власти? Вы достаточно субъектны для этой игры? На что вы в этой игре опираетесь? На бюрократические структуры? Мы же знаем, чем они оборачиваются.

Но лично я намерен от этого частного вопроса, который мне-то хотелось обсудить под криминально-политическим углом зрения — роль криминала в политике, — вскоре перейти к еще одному более серьезному вопросу, а сейчас договорить.

Есть замечательные фильмы Копполы — «Крестный отец» и так далее. Они блестяще сделаны — тонкая игра и достаточно сложные глубокие психологические сюжеты в них рассмотрены. И мафии это долго нравилось, пока Коппола не начал обсуждать роль мафии в убийстве папы Иоанна Павла I. А вот когда он начал это обсуждать, а это обсуждать без обсуждения структур, стоящих над мафией и управляющих мафией, нельзя — ему так дали по голове, что он замолчал. Потому что криминальная «поэзия» — сколько угодно, а разговор об этой пирамиде не ведите. «Разговор на эту тему портит нервную систему», ибо верхние этажи этой пирамиды не хотят, чтобы их слишком обсуждали. А они серьезно интернациональны, и пока ложа Пи-2 и все прочие не сделали свое черное дело, создав сети «Гладио», — их не обсуждали. Пока Кубрик снимал замечательные фильмы про черные камни, странные процессы, происходящие в антропогенезе, космические полеты и всё прочее, его гладили по головке. А когда он в фильме «С широко закрытыми глазами» стал обсуждать вот «это» — его убили. И не его одного.

Поэтому живописать обиженных жизнью пацанов или каких-то там ментов (иногда обладающих отвратительными качествами, а иногда, я знаю, совершенно героических, которых всегда большинство), конечно, можно, создавая для этого те или иные художественные форматы. Но забывать об этом высшем этаже те, кто это всё вбирает в себя, не должны. Потому что если пирамида такова, то управлять криминальными тенденциями будет даже не всегда двусмысленная часть нашей спецслужбистской элиты, а кое-кто еще. И это всё не за горами.

Эта буря на подходе. И я чувствую, как определенные слои нашей интеллигенции в очередной раз готовы, чтобы поток любой степени темности и кровавости двинулся, если этот поток может смести то, что этой части интеллигенции ненавистно. А если кто-то думает, что управлять этим будет наша элита — или, как принято говорить, «кремлевские башни», — то я же видел, как она этим управляла в эпоху Болотной. Вот так и будет управлять!

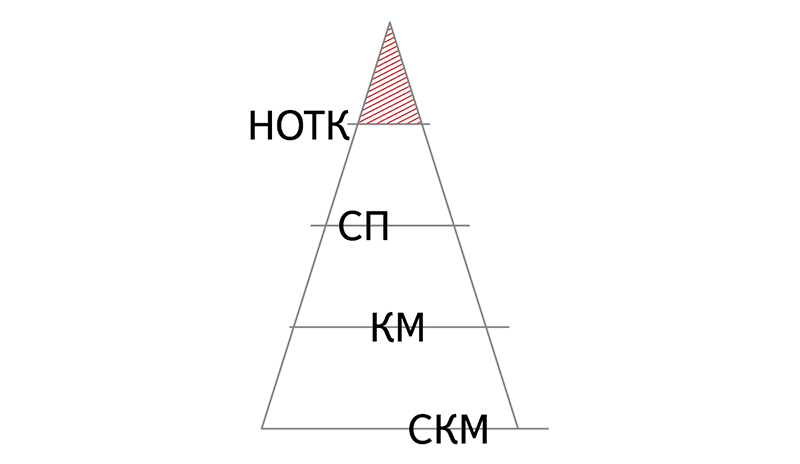

Нет возможности сейчас нанести этой страшно несовершенной, во многом омерзительной России, которая тем не менее борется с мировым злом, поражение на фронте, — только в тылу. И тут на вес золота любая криминальная или субкриминальная пассионарность. Она тогда была на вес золота и теперь тоже. И управляется она вот отсюда (заштрихованная вершина, рис. 3), кому бы что ни казалось. Мы не можем этим пренебрегать, мы не можем это демонизировать, мы не должны по этому поводу сюсюкать и морализировать, мы просто должны видеть всё.

А вот с этим-то дело и плохо. Трагические процессы, приведшие нас туда, где мы находимся, к созданию нынешнего общества «что выросло, то выросло», к чудовищным мутациям общественной ткани, к тому, что нам приходится с этими мутациями считаться, а в каком-то смысле даже опираться на них в борьбе с действительно мировым злом, — всё это вместе требует только одного — чтобы люди, наконец, ушли от «двух притопов, трех прихлопов», от той простоты, которая хуже воровства.

Человека очень легко тянуть вниз, человека очень трудно поднимать наверх, но нужно! Как в принципе всё это — всё, что показано в этом фильме, в других фильмах, все эти «бригады 101», «дяди Вовы» — как это всё называется на параполитическом языке? Это называется контр-инициация. В результате тридцати лет общество опустили, ибо простейший вид контринициации, то есть инициации со знаком минус, — это, конечно, зона. Созданы контринициатические структуры, закладки, типы мышления, эмоциональные уровни и так далее. А общество разогревается. Значит, эти закладки, которые в каком-то смысле и докуда-то оказались заморожены в предшествующую эпоху «вертикали власти», они будут растормаживаться. Они не могут не растормаживаться, заморозить процесс не удастся.

Значит, на это надо смотреть не «широко закрытыми», а широко открытыми глазами и понимать, что либо этой контринициации (инициации со знаком минус) будет противопоставлено что-то типа инициации со знаком плюс, либо эта контринициация, будучи расторможенной, приведет всё в состояние предельной нестабильности. И это будет носить не обязательно политический характер. Это может носить характер и такой новой криминальности, которая отработает, как большой заряд в тротиловом эквиваленте. Мы же это тоже понимаем. Или нет?!

В эпоху Советского Союза мне больше всего не нравились какие-то глупые, примитивные клише. Я, например, хотел поставить какой-нибудь спектакль о Дзержинском — настоящий, сложный. Но ведь Феликс Эдмундович с точки зрения номенклатуры, которая внедряла его образ, был такой белый, пушистый, такой со знаком плюс, что дальше некуда, друг детей и пр. Потом он вдруг стал со знаком минус, и выяснилось, что он тупой, примитивный, кровавый палач — в версии Сванидзе. А потом мы увидели опять это, прежнее.

За этими кругами, которые вертятся, мы не видим прорывов к сложности и правде. Нам говорят: «Это никогда не будет рейтингово», «Это никогда не будет привлекательно для масс», «Это никогда не будет охватывать какие-то большие потоки». Это неправда! Если вы интеллектуальное отрываете от эмоционального, или левое полушарие от правого — тогда да, тогда вот здесь (заштрихованная вершина, рис. 3) вы будете бормотать, и вас никто не услышит. А здесь начнутся процессы «воя на площадях». Но если вы можете это соединить мостом, то вы победите! И никакой другой победы не будет!

Мне говорили в эпоху передачи «Суд времени», что рассуждать на умные темы нельзя, потому что это будет сразу же антирейтингово. Ну и как? И мне говорили, что как только я начну говорить о сложном в дискуссии с Жириновским, то он у меня выиграет сокрушительно. А он проиграл тогда с сокрушительным счетом и очень болезненно воспринимал свой проигрыш. Потому что мы имеем дело с очень странной страной. Она, конечно, колоссально неблагополучна, в ней идут страшные процессы. Но она остается собой, она остается живой и умной даже при той гигантской патологизации, которая ей была навязана.

У нас две задачи — использовать этот ум и эту волю к сложности, а не прокладывать бульдозерами дороги новому примитиву, ссылаясь на то, что рейтинговый только он. У нас задача воспользоваться имеющейся волей к сложности, неубиенной в нашей стране, и исправить страну, преодолевая этот контринициатический чудовищный процесс медленно и упорно — что, повторяю, можно сделать только при очень сильной воле к тому, чтобы подымать человека к инициатическому со знаком плюс состоянию.

И не зря катастрофа перестройки началась криками: «Карбонатов и мультфильмов!» Не зря те, кто хотят деструкции, так вожделеют простоты и к этой простоте апеллируют как к единственному источнику массовой энергии. Им нужен массовый источник деструктивной энергии, и они хотят сказать, что никаких других источников достаточно массовой энергии нет. А они есть. Но только они находятся по ту сторону бюрократии с ее бесконечными «арабесками», с ее конструированием бессильных социальных массовых структур и с ее привычкой к тому, что «мы вещаем, а вы внимаете». Она доигралась, эта бюрократия, в конце 1980-х годов. Мы не можем допустить этого еще раз.