Снарядный голод — первопричина поражений Русской армии?

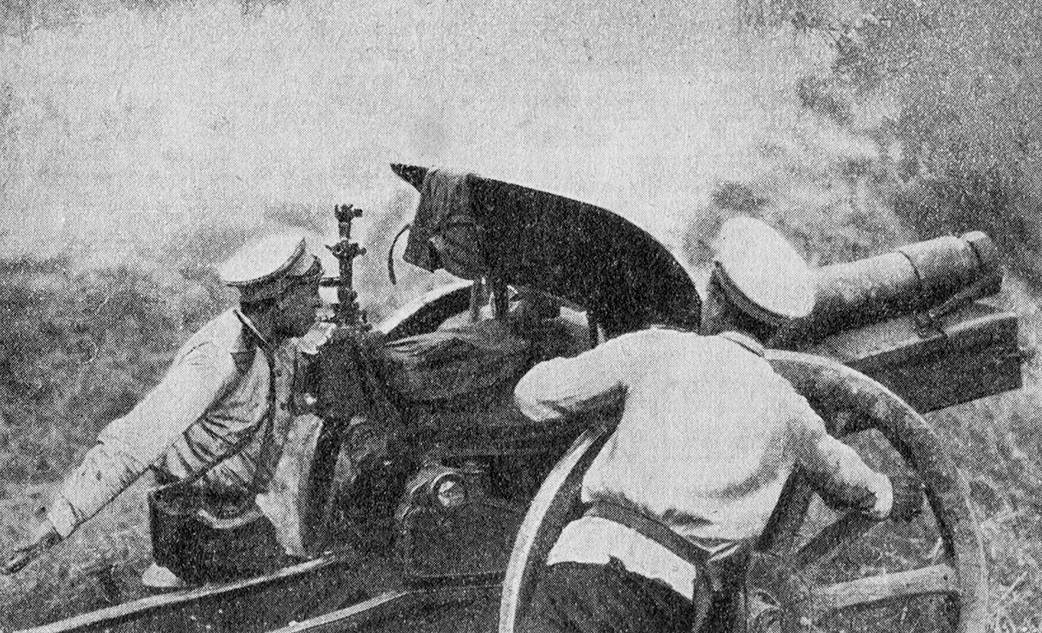

Весна 1915 года не принесла Русской армии улучшения материального обеспечения, хотя поступление боеприпасов выросло, и существенно. За первую треть года армия получила свыше двух миллионов выстрелов полевой артиллерии, из них:

- к легким пушкам — 1653 тысячи;

- к горным пушкам — 194 тысячи;

- к 122-мм гаубицам — 188 тысяч;

- к 107-мм пушкам — 57 тысяч;

- к 152-мм орудиям — 92 тысячи.

Но нужд войск эти поставки не покрывали. Верховное Главнокомандование теперь требовало одних лишь 76-мм выстрелов 1,75 миллиона в месяц. Правительство же только удосужилось основательно заняться широкой милитаризацией экономики, без которой соответствующие размаху и напряжению войны объемы военного производства были недостижимы.

Но проявленные российскими властями нераспорядительность и нерасторопность в деле материального обеспечения вооруженных сил не должны заслонять другой, не менее важный аспект проблемы — как вооруженные силы распоряжаются получаемыми средствами. Допущенное Ставкой в начале 1915 года втягивание войск в изнурительные сражения на расходящихся направлениях сделало требования ограничить среднюю интенсивность огня одним выстрелом на орудие в сутки заведомо невыполнимыми, и одним из закономерных последствий стратегической невнятности стало опустошение боеприпасов. Так что не лишено резона суждение Свечина: «В 1915 году не тыл оставил Русскую армию без снарядов, а дисциплина в армии оказалась не на достаточной высоте, чтобы координировать расход с возможностями пополнения».

Оговоримся, что снарядный голод не был повсеместным. В том числе потому, что никуда не делись рассмотренные нами ранее пороки в распределении боеприпасов, которое всё так же определялось прежде всего не выдвигаемыми командованием задачами или ожидаемым напряжением боев, а формальными признаками вроде количества орудий на том или ином участке. Отступления же от подобного формализма случались преимущественно в пользу тех, кто, по меткому выражению Барсукова, «умел быть более ловким в требованиях». Если на самых напряженных восточно-прусском и карпатском направлениях войскам приходилось уже считать каждый выстрел, то в других местах обеспеченность могла оставаться удовлетворительной. Но запасы армий и фронтов действительно истощились, что исключило быстрое восполнение возникавшей на местах нехватки выстрелов.

Однако хуже всего было не истощение боеприпасов, а стачивание самих войск.

По характеристике Зайончковского, «в общем, Русская армия выступила на войну с хорошими полками, с посредственными дивизиями и корпусами и с плохими армиями и фронтами, понимая эту оценку в широком смысле подготовки, но не личных качеств».

Но обученный людской резерв из чинов запаса и отслуживших в свое время ратников государственного ополчения исчерпался еще в начале войны при развертывании армии. Далее источником восполнения потерь и формирования новых войск стали призывники и не служившие ранее ратники ополчения, то есть незнакомые с военным делом люди, что не могло не повлечь ухудшения боевых качеств войск.

С похожими последствиями колоссальных потерь столкнулись и другие участники войны. Но у нас положение усугубилось кадровой безалаберностью, ярчайшим проявлением которой стало применение унтер-офицеров запаса, массово мобилизованных в начале войны, несмотря на занятость большей части унтер-офицерских должностей. И избыточно призванных унтер-офицеров не оставили в запасных частях для обучения новобранцев и восполнения в дальнейшем убыли в унтер-офицерском составе боевых частей, а сразу массово поставили в боевые части как рядовых!

Встретивший войну начальником штаба 2-й сводной казачьей дивизии Андрей Снесарев отмечал: «В Перекопском полку при выступлении было около 90 унтер-офицеров на роту». С похожей ситуацией столкнулся служивший в 97-м Лифляндском пехотном полку Андрей Невзоров: «Моя рота получила 150 человек пополнения, из них 50 человек были унтер-офицеры. Всех этих унтер-офицеров пришлось поставить в строй рядовыми, так как в роте были свои, кадровые унтер-офицеры и ефрейтора». Не слишком отличаются воспоминания офицера Лейб-гвардии Финляндского полка Дмитрия Ходнева: «Большой процент был унтер-офицеров, окончивших мирного времени учебную команду, но, ввиду переполнения ими рот… их поставили в строй простыми рядовыми бойцами, и в первых же боях они погибали почти бесполезно». Итог же описан генералом Брусиловым: «Таким образом, во время мобилизации и в начале кампании у нас был значительный излишек унтер-офицеров, а потом их совсем не стало».

Новые унтер-офицеры из солдат, отбиравшихся в учебные команды с месячным курсом подготовки, в большинстве оказались слабой заменой тем, кто прошел полноценное обучение до войны. Лучшего оставляла желать и подготовка офицеров военного времени, в основном обучавшихся на сокращенных до трех-шести месяцев курсах в военных училищах и создававшихся с осени 1914 года школах прапорщиков с курсами в три-четыре месяца.

Такие короткие курсы могли быть достаточными для уже вовлеченных в военное дело и знакомых с управлением воинскими коллективами людей — например, из тех же кадровых и запасных унтер-офицеров. Но унтер-офицерский ресурс бестолково растратили, и юнкеров в учебные заведения набирали по очень невысоким требованиям (в школы прапорщиков даже без приемных экзаменов). Неудивительно, что на выходе молодые офицеры в массе не только не знали тактики, но и просто-напросто не могли завоевать уважение у солдат, от которых, по свидетельству генерала барона Алексея Будберга, получили красноречивое прозвище «четырехмесячные выкидыши».

Свечин отмечал: «Русские полки успешно работали только в атмосфере порядка и авторитета». Надежно обеспечить такую атмосферу ослабленные унтер-офицерские и младшие офицерские кадры не могли, особенно при ухудшавшемся состоянии рядового состава, о чем писал тот же Брусилов: «Наконец, прибывавшие на пополнение рядовые в большинстве случаев умели только маршировать, да и то неважно; большинство их и рассыпного строя не знали, и зачастую случалось, что даже не умели заряжать винтовки, а об умении стрелять и говорить было нечего… Понятно, что такие люди солдатами зваться не могли, упорство в бою не всегда оказывали и были не в достаточной мере дисциплинированы».

Общую картину описывал Яков Слащев: «Прибывало комплектование из забывших уже свою службу людей, совершенно не сколоченных, и из ратников ополчения, совершенно необученных… Кадровых офицеров было мало… все места заполонили прапорщики».

Подобное удручающее состояние войск не было повсеместным, но уже стало обычным. Может, оно не имело бы столь критического значения, если бы преобладающим противником остались австро-венгерские войска, на которых в силу изначально худшей во многих отношениях подготовленности тяжесть войны сказалась еще пагубнее, к чему добавились национальные противоречия и нелояльность некоторых из множества входивших в состав габсбургской империи народов. Впрочем, и бои с австро-венгерской армией давались отнюдь нелегко — доказательством тому служат понесенные нашими войсками потери.

Но всё большую долю противостоявших Русской армии вражеских сил составляли германские войска, радикально превосходившие своих австро-венгерских союзников в боеспособности. Превосходство это коренилось прежде всего не в лучшем вооружении и материальном обеспечении, но качестве самих войск, воспитанных, как писал генерал Зайончковский, в духе «активности, дерзости и взаимной выручки».

С первых боев наши солдаты и офицеры отмечали решимость и стойкость германцев. Встретивший войну командиром 3-го Нарвского пехотного полка Николай Загнеев уже по первым боям отметил «национально настроенный, воинственный, знающий и преданный своему долгу личный состав противника». А генерал Брусилов осенью 1914 года в одном из своих приказов, требуя от офицеров внушать подчиненным осознание позорности сдачи в плен, призывал «подражать не австрийцам, а германцам». Конечно, случались и у германцев бегства и сдачи в плен, но обычно их проще было перебить, чем сломить. Показательна следующая статистика: из числившихся в нашем плену к февралю 1915 года 410 тысяч вражеских военнослужащих германцы составляли всего 18,5 тысячи.

Высокую боевитость проявляли не только кадровые германские войска, но и хуже оснащенные второразрядные части резерва, ландвера, эрзац-резерва. Даже организационно сходный с нашим ополчением ландштурм сражался упорно и самоотверженно. В таком поведении Свечин небезосновательно усматривал «решимость целого народа — умирать, но не сдаваться».

Многие видели причину такой доходившей до фанатизма решимости в постановке в Германии воспитания и образования. Генерал-лейтенант Владимир Соколов вспоминал: «В детских хрестоматиях, прописях, учебниках, в детских книгах у немцев красной нитью проведена необходимость для немца этой любви к фатерланду, в которую они верят так, как мусульманин в загробную жизнь».

Численность германских войск на Восточном фронте к маю достигла 1,14 миллиона человек, а в целом действовавшие против России силы германо-австрийского блока насчитывали уже 2,44 миллиона человек. Численность русских действующих сил к тому времени увеличилась до 4,2 миллиона, но в это число входили охранявшие побережье Балтийского и Черного морей 6-я и 7-я отдельные армии и Кавказская армия, действовавшая против Османской империи. Так что соотношение сил в сравнении с началом года существенно сгладилось.

Дополнительные германские силы перебрасывались на Восточный фронт для больших наступательных операций. Тяжесть для Германии войны на несколько фронтов при нуждавшихся в постоянной поддержке союзниках, развертывание британцами и французами боевых действий в Дарданеллах с очевидной нацеленностью на Стамбул, переход Италии на сторону Антанты толкали германское командование на масштабные решительные действия.

На Западном фронте успешность таких действий при наличных у Германии силах оставалась маловероятной из-за его высочайшей насыщенности войсками с обеих сторон и густой железнодорожной сети, позволявшей обороняющемуся быстрыми перегруппировками вдоль фронта и стягиванием резервов нивелировать превосходство ударных кулаков наступающего. Этого не мог отрицать даже начальник германского генштаба генерал пехоты Эрих фон Фалькенхайн, вообще считавший борьбу против России делом глубоко второстепенным, при любом успехе не дававшем окончательной победы в войне, и потому конфликтовавший с Гинденбургом и Людендорфом.

Для первого сокрушительного удара по Русской армии германское командование избрало участок между Вислой и Бескидами, где крупных сражений не шло с декабря 1914 года, когда австро-венгры оттеснили наши войска от Кракова. Туда стягивались четыре германских корпуса, включая Гвардейский, и один австро-венгерский, вместе составившие 11-ю германскую армию. Ее командующим стал генерал-полковник Август фон Макензен, а начальником штаба полковник Ганс фон Зект. Новой армии поручалось взломать русскую оборону между польскими городами Тарнув и Горлице, открыв путь на коммуникации и в тыл основным силам Юго-Западного фронта в Карпатах.

Германская 11-я и примыкавшие к ее флангам австро-венгерские 3-я и 4-я армии вместе насчитывали 700 тысяч человек и 1,85 тысячи орудий, включая более полутора сотен минометов.

Противостояла этой группировке русская 3-я армия генерала от инфантерии Радко Дмитриева. При численности свыше 400 тысяч человек и 700 орудий она являлась к исходу апреля самой крупной армией Юго-Западного фронта, но была растянута на пространстве в 200 километров от устья Дунайца до Лупковского перевала в Бескидах. Причем основные силы армии сосредоточились именно на карпатском направлении — только два из шести ее корпусов, IX и X, прикрывали участок между Вислой и Бескидами.

Оба корпуса благодаря длительному нахождению в стороне от больших сражений сохранялись в неплохом состоянии с боевой численностью в 90 тысяч штыков и шашек и артиллерией из 266 орудий, сносно обеспеченной боеприпасами: 413 выстрелов на орудие в IX и 456 в X корпусе. Но из-за растянутости корпусов в широкой полосе лишь две трети их боевой численности и половина артиллерии держали намеченный противником для удара участок, где собралась вся 11-я армия — 126 тысяч штыков и сабель боевой численности при 600 с лишним орудиях, четверть из которых составляли тяжелые, и почти сотне минометов. То есть противник в нужном ему месте добился двойного перевеса в боевой численности и четверного в количестве орудий.

Русское командование не осталось в полном неведении о приготовлениях врага, несмотря на предпринятые для их сокрытия замысловатые меры. Еще 15 (28) марта британский военный министр фельдмаршал граф Горацио Китченер предостерег Ставку телеграммой о стягивании германских войск в район Горлице — Тарнув. Для сравнения, Фалькенхайн оповестил своего австро-венгерского коллегу Конрада фон Гетцендорфа об окончательном решении на наступление только 31 марта (13 апреля).

Подозрительное оживление противника напротив правого фланга 3-й армии заметила и ее разведка. Но по инерции командование 3-й армии продолжало фокусировать внимание на левом фланге, тем более что главнокомандование Юго-Западного фронта и Ставка думали прежде всего о Карпатах и Буковине.

А великий князь Николай Николаевич помимо военных дел озаботился зарабатыванием политических очков: используя как повод взятие Перемышля, он пригласил Николая II посетить Галицию. Царь принял приглашение своего дяди, навестив Перемышль и Львов, где 9 (22) апреля выступил перед местными жителями с бравурными словами: «Да будет единая, могучая нераздельная Русь! Ура!»

Осознание угрозы доходило с запозданием. Радко Дмитриев 4 (17) апреля докладывал Иванову, что между Вислой и Бескидами «можно ожидать если не решительного наступления, то весьма серьезную диверсию, могущую нас поставить в весьма тяжелое положение». Даже за считанные дни до вражеской операции оценки положения оставляли желать большей определенности — так, 13 (26) апреля начальник штаба 3-й армии генерал-майор Сергей Добророльский сообщал начальнику штаба Юго-Западного фронта генерал-лейтенанту Владимиру Драгомирову про «признаки перегруппировки неприятельских сил, имеющих, по-видимому, конечной своей целью сосредоточение… для перехода в наступление на Горлице».

Как следствие, меры к усилению правого фланга 3-й армии были приняты поздно и свелись по сути к возвращению в IX и X корпуса ранее изъятых из них полков и выделению небольших резервов, чего могло хватить разве что на отражение локального удара.

В 21 час 18 апреля (1 мая) в полосе 3-й армии воздух разорвала мощная канонада, с перерывами продолжавшаяся до 10 часов следующего дня и завершившаяся ударами минометов. По окончании артподготовки вражеские войска двинулись вперед.

Перед наступлением Макензен напутствовал подчиненных: «Только скоростью атаки можно помешать врагу закрепиться на тыловых позициях и планомерно подводить более сильные резервы… корпуса и дивизии армии не должны думать о четко определенной задаче на день, но стремиться всеми возможностями двигаться как можно дальше». Однако со скоростью не задалось: продвижение не превысило 5 километров, хотя первый натиск врага был страшен и нанес нашим войскам огромные потери, одних пленных части 11-й армии к вечеру взяли 17 тысяч. А Макензен, получив донесения о преследовании бегущих русских, не принял мер к его энергичному развитию, позволив нашим сбитым с первой линии частям закрепиться на второй.

Вот только и русское командование оценило ситуацию неадекватно. Радко Дмитриев, получив недавно вернувшийся с Северо-Западного фронта III Кавказский корпус, велел X корпусу любой ценой держаться до его подхода, а великий князь Николай Николаевич вовсе потребовал «энергичного восстановления положения». Лобовые контратаки на превосходящего противника ожидаемо привели лишь к огромным потерям.

Правому флангу 3-й армии пришлось откатываться за реку Вислока, но обескровленные части имели лишь призрачные шансы удержаться на ней, тем более что поступавшие до вражеского наступления предложения подготовить там позиции штаб армии отверг. Поэтому 22 апреля (5 мая) начальник штаба Юго-Западного фронта Драгомиров запросил в Ставке мнения о возможности отхода за реку Сан севернее Перемышля, но получил от генерала Данилова ответ, что «размер неудачи 3-й армии… не представляется столь тяжким, чтобы не попытаться зацепиться и удержаться на ближайшей местности» и «накануне возможного выступления на нашей стороне нейтральных государств крайне невыгодно и даже опасно принимать столь радикальные меры по изменению нашего стратегического положения, которые вы намечаете». Видимо, по мысли Данилова, более-менее организованный отвод наших войск непременно деморализовал бы ту же Италию, а вот их гарантированное избиение могло воодушевить и подвигнуть на борьбу с Центральными державами! И той же позиции держался великий князь Николай Николаевич — как передал Драгомирову Янушкевич, «его высочество… не допускает возможности отхода 3-й армии восточнее реки нижней Вислоки».

От быстрого разгрома спасало то, что противник не всегда замечал разрывы в русских боевых порядках и даже при проникновении в замеченные действовал недостаточно энергично — сказалось обычное в тот период войны для всех участвовавших армий чрезмерное упование на мощь орудий по принципу: «Артиллерия разрушает, пехота наводняет». Враг очень полагался на огневой вал, который не мог быстро и тем более полностью уничтожить оборону, что давало время отреагировать. Правда, в реагировании мысль русского командования редко шла дальше вбрасывания направленных на атакованные участки дополнительных сил прямо под молот превосходящей вражеской артиллерии.

Прибывший к Радко Дмитриеву 25 апреля (8 мая) князь Дмитрий Голицын передал от великого князя Николая Николаевича наказ «удерживаться во что бы то ни стало на ныне занятых позициях». А спустя два дня Иванов получил от его высочества телеграмму со словами: «Я категорически повелеваю — без особых моих указаний и действительной боевой обстановки отхода не производить… Вообще прошу оставить идею отхода». С тем же успехом можно было «категорически повелеть» Макензену прекратить наступление!

Радко Дмитриев попытался нанести контрудар выведенным из Бескид XXI корпусом, но перелома не добился, и в ночь на 28 апреля (11 мая) Ставка санкционировала отход за Сан — разумеется, с предписанием держать новый рубеж во что бы то ни стало. О его выполнимости можно судить по следующим словам из доклада Радко Дмитриева 29 апреля (12 мая): «Корпуса XXIV, X, XXI, отчасти и III Кавказский… почти не существуют как боевые единицы… Некоторые дивизии насчитывают только по несколько сот штыков». Понять, что генерал не драматизировал, можно из проседания боевой численности армии с 250 тысяч штыков и шашек на 15 (28) апреля до 140 тысяч штыков и шашек на 1 (14) мая. Причем основная доля потерь пришлась на указанные в докладе корпуса, принявшие почти всю тяжесть вражеского удара.

Так завершался первый этап Горлицкой операции. Его ход и итоги порой объясняют чуть ли не исключительно превосходством противника в артиллерии и обеспечении боеприпасами. Уже в ходе самой операции генерал Данилов среди доводов против отхода за Сан отмечал, что «огнестрельных припасов у нас останется столько, сколько и теперь».

Безусловно, сильное превосходство в артиллерии у врага имелось, а в тяжелых орудиях оно было подавляющим: вся 3-я армия на 15 (28) апреля имела 15 тяжелых орудий и 64 средние гаубицы, а противник в ее полосе собрал свыше трехсот тяжелых и сверхтяжелых орудий.

С обеспечением боеприпасами всё не так однозначно. Да, противник, готовясь к наступлению, обеспечил себе перевес и в данном отношении, но не абсолютный. В 11-й армии к началу наступления имелось 1200 снарядов на легкую батарею, 600 выстрелов на батарею тяжелых гаубиц и 500 выстрелов на батарею сверхтяжелых мортир. Подчеркнем — на батарею, то есть обеспеченность в расчете на орудие не столь уж разительно отличалась от наших оборонявшихся у Горлице войск. Противник выигрывал артиллерийскую борьбу прежде всего за счет превосходства в весе залпа, обеспеченного массированием орудий и высокой долей крупных калибров. Другой вопрос, что германцы и австро-венгры регулярно подвозили дополнительные боеприпасы, тогда как боекомплекты IX и X, да и других корпусов из истощенных запасов 3-й армии и Юго-Западного фронта шли с перебоями и в небольших объемах.

Причина успеха противника у Горлице состоит в классическом достижении решающего преимущества в нужное время в нужном месте. Сложившиеся к началу сражения условия не позволяли отбить удар Макензена. Однако это не значит, что ничего нельзя было сделать.

Сгладить ситуацию мог организованный глубокий отвод 3-й армии. Его следовало предпринять уже после первых боев, выявивших невозможность удержания первоначальных позиций, и сразу на большую глубину со стремлением к отрыву от противника, чтобы выиграть как можно больше времени на подтягивание дополнительных сил и подготовку нового рубежа, например, на Сане. Даже если бы противник стремился к энергичному неотступному преследованию, его тяжелая артиллерия не могла не отстать, да и в целом его войска растянулись бы и удалились от баз снабжения, создав возможности для локальных контрударов.

Единственное рациональное соображение против такого образа действий состояло в том, что 3-я армия правым флангом прикрывала тылы и коммуникации основных сил Юго-Западного фронта, и ее отвод влек и оставление Карпат. Так в итоге всё равно пришлось отходить!

Но Верховное Главнокомандование предпочло сжигать войска в тщетных попытках удержать рубежи под натиском вражеской группировки, имевшей существенный перевес в силах вообще и огромный перевес в артиллерии. Исступленные требования «Ни шагу назад!» привели к огромным потерям и откату намного больше, чем на «шаг» — к 1 (14) мая противник на 200-километровом фронте продвинулся на 40 километров и не собирался останавливаться.

(Продолжение следует.)