Как вернуть жизнь в музей Центрального дома авиации и космонавтики? Интервью

6 ноября 1924 года в Ленинграде был учрежден аэромузей — в двух комнатах административного здания на проспекте Володарского. Однако бурное развитие воздухоплавания потребовало расширения площадей, в Ленинграде их не хватало, поэтому музей переехал в Москву, поближе к Ходынскому полю и только что организованной Военно-воздушной академии.

18 января 1927 года музей авиации открылся в Москве под названием «Центральный аэрохиммузей им. М. В. Фрунзе». Идея, заложенная учредителем, при этом сохранилась — музей должен быть клубом, местом встречи авиаторов и, выражаясь современным языком, информационной площадкой — то есть собирать и распространять новости о достижениях воздухоплавания среди населения.

Живой характер работы (на старте в музее лично работал участник Первой мировой войны, летчик Александр Егоров) заставлял в первую очередь думать об экспозиции и презентации новинок, а не о тонкостях музейного учета и обработке коллекции.

Успехи СССР в 1930-х годах отражались в экспозиции тех лет, музей шагал в ногу со временем, издавал отраслевой журнал и всегда был готов прокомментировать связь экспонатов с задачами, которые решала страна.

Ближе к войне актуальность сместилась в область противовоздушной обороны. Во время войны экскурсантам демонстрировали трофеи — вплоть до кабин сбитых вражеских самолетов.

После войны значимость темы противовоздушной обороны снизилась, зато с конца 1950-х годов на передний план вышла тема покорения космоса, и в 1963 году состоялось очередное переименование, музей получил название, близкое к современному, — «Центральный дома авиации и космонавтики им. М. В. Фрунзе», сокращенно ЦДАиК.

Похожую серию переименований прошла организация — учредитель музея. ОДВФ превратилось в Осоавиахим, который раздробился на самостоятельные общества, затем в 1951 собрался обратно в ДОСААФ — Добровольное общество содействию армии, авиации и флоту СССР.

Школьники Фрунзенского района Москвы 1970-х — 1980-х годов помнят музей как точку притяжения и основную площадку для проведения детских мероприятий. Их регулярно и организованно проводила уже зрелая, сформировавшаяся советская структура.

Инерция позднего советского периода позволила и музею и его учредителю дожить до наших дней. Однако о бешеном темпе раннего советского развития, тем более о добровольной помощи авиации со стороны населения или государства в наше время говорить не приходится.

В 1990-е годы музей перевели на самоокупаемость, половину площадей пришлось сдать в аренду, тем более что поредевшая после ремонтов и выставок коллекция лишилась натурных самолетов и помещалась в оставшихся тесных залах.

Атмосферу клуба увлеченных авиацией и космонавтикой людей смогла в 2019–2023 годах возродить новый директор музея — научный журналист Юлия Александровна Сигорская. Она помнит атмосферу «Космодома», в который приходила еще советской школьницей.

С Сигорской пришло понимание как развивать клубное сообщество в ΧΧΙ веке и как взаимодействовать с городскими властями. В музей вернулись школьники, секции и посетители, а заодно пришли гранты, вплоть до президентских. Доходы от музейной деятельности выросли с 4 до 25% в бюджете музея. Музей участвовал в олимпиадах для школьников, сотрудничал со школами и колледжем бизнес-технологий, появилась даже секция БПЛА.

Не получилось только добиться понимания в регрессирующем постсоветском ДОСААФ. В апреле 2023 года это Добровольное общество предписало музею сдать коллекцию в частный музей Вадима Задорожного, в компанию к советским ретро-автомобилям. Сопротивление коллектива привело к отстранению Сигорской и параличу деятельности музея.

Единственным положительным эффектом конфликта учредителя с собственным социальным и культурным предприятием стала официальная регистрация музея в реестре Министерства культуры, и началось внесение коллекции в государственный каталог.

ИА Красная Весна побеседовало с экспертом по музейному делу Максимом Тавьевым о состоянии коллекции и ситуации в ЦДАиК в год столетия учерждения музея.

ИА Красная Весна: Максим, расскажите, откуда у вас понимание тонкостей музейного дела?

Максим Тавьев: Я начинал свою музейную работу в Государственном музее современной истории России, он раньше назывался Музеем революции. А после я перешел в Коломенское, в музей-заповедник «Коломенское», где работал на разных должностях, в том числе и последние годы в должности начальника научного фонда. То есть был фактически правой рукой главного хранителя.

ИА Красная Весна: Что можете рассказать о коллекции Центрального дома авиации и космонавтики?

Тавьев: Я познакомился с ней сначала как исключительно общественное привлеченное лицо, как эксперт, описывающий фонд стеклянных негативов, который был создан в 1950-х годах и пополнялся вплоть до 1990-х годов.

Насчитывают 30 с лишним тысяч стеклянных негативов, но большинство из этих съемок — это репродукционная съемка, то есть либо из литературы, либо с других фотографий пересъемка. Но есть и достаточное количество оригинальных негативов, которые представляют собой исторический интерес.

А потом я делал справку по фотоальбомам, которые хранятся в архиве Центрального дома авиации и космонавтики. Фотоальбомы дореволюционные, а также 1920–1930-х годов, очень интересные, неизвестного происхождения.

Хочется отметить, что в момент расформирования Академии военно-воздушных сил имени Жуковского, в наш музей была передана их коллекция негативов, причем вот эта коллекция — оригинальная. И это очень важно, чтобы через ваших читателей эта информация дошла до широкой публики, что существует коллекция стеклянных негативов академии Жуковского, причем там есть фотографии довоенные, представляющие абсолютно точно музейный интерес.

Она находится, к сожалению, в неописанном состоянии, в помещении под замком, естественно, в Центральном доме авиации и космонавтики.

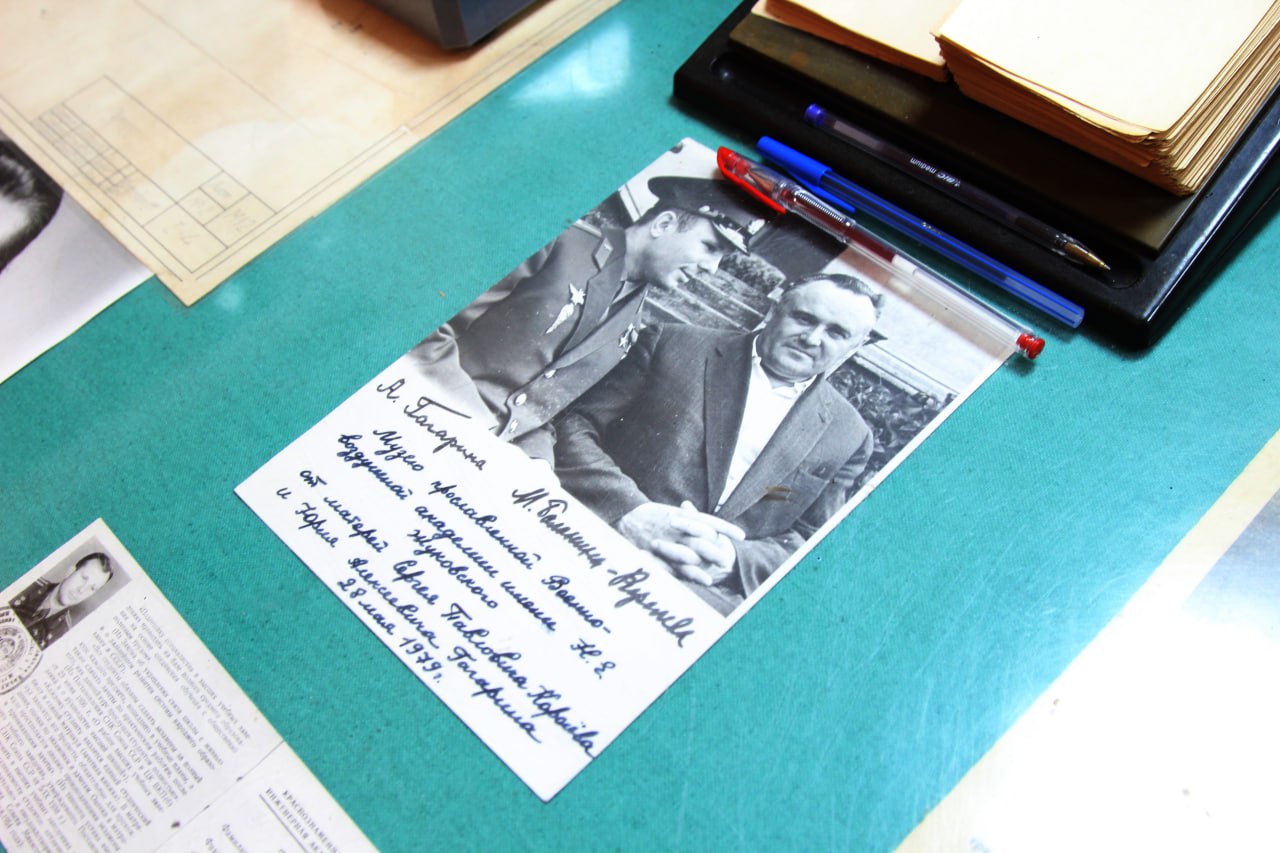

И, кстати говоря, именно таким же образом была получена мемориальная комната Юрия Алексеевича Гагарина, потому что Юрий Алексеевич Гагарин учился в академии Жуковского, после его смерти в академии Жуковского была создана эта комната. И когда академию Жуковского в 2014 году расформировали, здание пошло под снос, и эту комнату тоже решением директора ЦДАиК и ректора академии передали в ЦДАиК. Но опять-таки в очень срочном порядке, поэтому никакого особенного оформления не было. Просто переписали, что было самым простым и примитивным.

ИА Красная Весна: Уже видно, что пока музей находится под патронажем или под управлением своего учредителя, Осоавиахима, который обратился в ДОСААФ, там шла постоянная какая-то чехарда с коллекцией. И, собственно, вообще, систематическая работа, получается, никогда не велась. Потому что там все время что-то накапливается, никак не описывается.

Тавьев: Ну, как бы сказать. Все-таки это были люди… Я имею в виду те, кто руководил музеем или кто в нем работал. То есть это были люди, непосредственно связанные либо с авиацией, либо с той же самой химзащитой, либо с ПВО. То есть это были «технари». И, конечно, технари, влюбленные в свое дело, совершенно… Я так понимаю, что на энтузиазме всегда создавалось все самое лучшее. И в том числе и в этом музее.

Поэтому главное было — создать! То есть создать экспозицию. Прекрасно подать этот экспонат. Научиться о нем рассказывать, то есть экскурсионно проводить работу. Может быть, где-то что-то о нем напечатать.

Но сделать грамотную, музейную, рутинную работу по описанию его и по учету, ну не доходили руки. Потому что на это смотрели как на какую-то ненужную, дополнительную, совершенно высосанную из пальцев потребность.

ИА Красная Весна: Бумажная волокита?

Тавьев: Да, совершенно верно. То есть эти люди, они работали как практики музейные. Но они не доходили в своем, как говорится, музейном состоянии до вот этого, до такой нормальной музейной бюрократии. Которая существует во всех подлинных музеях. Потому что музей — это хранение и учет.

Учет — обязательная составляющая любого музея. Потому что только по учету можно понять, когда, при каких обстоятельствах экспонат поступил или, наоборот, был в музее. Кто его передал. Понять его так называемый «провенанс», то есть происхождение.

Провенанс — это история домузейной жизни экспоната. То есть, допустим, приносит человек шлем. Гермошлем, какого-то известного летчика. И говорит: «Это вот у меня гермошлем летчика Громова, Михаила».

И вот, скажите, пожалуйста, я задаю вопрос вам, корреспонденту, как человек, который принимает предмет у этого товарища, может определить, правду рассказывает сдатчик? Или он сочинил какую-то легенду и хочет получить за этот гермошлем какую-то денежку.

ИА Красная Весна А он еще денежку хочет?

Тавьев: Ну если это, допустим, в советское время, это могли быть закупки. Конечно, если хороший и интересный экспонат, его могли купить.

ИА Красная Весна: Это интересная задача! Такая, не то чтобы следовательская, но исследовательская…

Тавьев (улыбается): Вообще, как правило, летчики подписывали свои шлемы. Это была такая традиция. И поэтому довольно простым способом обнаружить принадлежность тому и другому — это просто внимательно посмотреть шлем. И там где-то обязательно найдешь подпись этого летчика. Или его инициал. Или как-то еще.

Но, как правило, конечно, люди, которые приносили свои предметы в музей и сдавали, это были не такие какие-то странные товарищи. Хотя и такие встречались.

Но были люди, которые делились всей информацией о предмете, и с их слов записывались работниками музея эти вот истории, как поступили эти предметы к данному лицу, каким образом.

Ну, в общем, все, что связано с той жизнью от того момента, когда этот предмет был не экспонатом, а рабочим снаряжением. Или, вообще-то сказать, деталью какого-то самолета. До того момента, когда он поступил в музей. Вся эта история очень ценна. И, конечно, нормальный исследователь очень нуждается в таких вещах.

ИА Красная Весна: ЦДАиК сложился как неформальный музей?

Тавьев: Да, он был как клуб. Вот по большому счету, это был клуб влюбленных в авиацию людей. Которые делились тем, чем они могли поделиться и хранили это. Когда-то приходилось с этими экспонатами расставаться. Когда-то поступали новые. И вот эта чехарда продолжалась, продолжалась, продолжалась.

И всë это, конечно, поддерживалось большими дотациями ДОСААФ. И был коллектив еще в 1980-е, даже в 1990-е годы еще коллектив насчитывал порядка 30 или 40 сотрудников. Причем научный отдел, там было не менее 20 человек. Понимаете?

Просто для сравнения. А сейчас в научном отделе вообще людей нет. Есть экскурсоводы, есть один главный хранитель. Один. Без сотрудников учета, без просто хранителей.

Есть еще несколько административных должностей. Главный бухгалтер, директор, заместитель директора по административно-хозяйственной части, сторожа, то есть сменные вахтеры и смотрители в залах.

ИА Красная Весна Чем объясняете, почему в советское время не провели систематическую работу по описанию коллекции?

Тавьев: А потому что им эту задачу никто не ставил. Эта задача не нужна была ни руководству музея, ни руководству ДОСААФ, потому что они не смотрели на это как на музей серьезный.

ИА Красная Весна: «Украшение нашего клуба», — но музей называли «музеем»?

Тавьев: Да, он музеем и назывался. И как бы сказать, просто было другое понимание музейного духа. Оно было абсолютно, как вы правильно сказали, неформальное. Это был неформальный музей.

Мне не хочется говорить обидных слов, потому что всё, что связано с критикой, вообще обидно. Особенно для людей, которые очень много отдали своих сил, здоровья, интереса к тому, чем они там занимались.

Они занимались и просветительской работой, и выставочной, и какими-то встречами с ветеранами, встречами-воспоминаниями.

И были даже у них научные конференции в 1970-х годах, которые там то ли раз в два года, то ли раз в три проводились. То научная жизнь даже была. Но научная жизнь была не по музейному, так сказать, расписанию, а по их авиационно-космическим интересам

ИА Красная Весна: Понятно. Просто сложно не связать вот эту ситуацию с коллекцией, отношение к ней в советское время с ситуацией текущей.

Тавьев: Она повторяет ее.

ИА Красная Весна: Минимум почти 35 лет, 34 с 1990 года. С этого года мы считаем, энтузиазма практически нет, особенно в ДОСААФе.

Тавьев: В ДОСААФе никакого энтузиазма нет.

ИА Красная Весна: …И постепенно вымирают сотрудники, которые что-то отдавали в музею на личном уровне.

Тавьев: Вот я могу вам сказать, один из сотрудников так называемой службы охраны, то есть из тех дежурных, которые посменно работают на входе, это один из преподавателей академии Жуковского. Который был один из, скажем так, инициаторов и организаторов вот этой передачи мемориального кабинета Гагарина и вот этих фотографий, вернее, фотофонда в наш музей в 2014 году.

ИА Красная Весна: То есть этот человек… спас часть коллекции академии Жуковского и устроился сторожем?

Тавьев: Он не устроился сторожем, он просто получает добавку к пенсии. Ему очень много лет, он не может жить без музея, ему хочется быть в том месте, где хоть какая-то идет жизнь. Будет сидеть у себя дома, перед телевизором, наверное, дни его будут сочтены. А здесь он себя ощущает при деле, понимаете?

Более того, он еще может давать консультации. Я неоднократно к нему обращался по каким-то вопросам, и он мне очень интересные какие-то моменты раскрыл.

ИА Красная Весна: Такие люди есть, значит, музей живет?

Тавьев: Музей как бы живет по инерции.

Коллекция отличная. Народ посещает, более того, в последние годы посещаемость выросла благодаря тому, что были энтузиасты.

Мы уже, кстати, помоложе — под крылом Юлии Александровны Сигорской. И все могло бы продолжаться в этом ключе.

Но вообще, по большому счету, музей срочно требовал каких-то вложений. Хотя бы для того, чтобы увеличить его штатную численность. Чтобы было несколько хранителей. Чтобы было несколько сотрудников отдела учета. Чтобы в научном отделе снова появились какие-то люди. То есть, чтобы можно было начать переводить этот музей на настоящий «музейный рельс». И вот для этого нужны деньги. Нужны прежде всего для того, чтобы просто оплачивать труд работников.

ИА Красная Весна: Расскажите, как Министерство культуры Российской Федерации обнаружило для себя музей ЦДАиК?

Тавьев: После того как руководству Центрального дома авиации в лице Юлии Александровны Сигорской поступило распоряжение. Вначале в устной форме. Потом пришло письменно…

Не сразу, не сразу письменно эта бумага пришла, потому что ее долго, так сказать, согласовывали. Внутри ДОСААФ тоже не было единства. И не все замы хотели ее подписывать. Поэтому там тоже был некоторый дрейф.

Но в итоге поступила бумага о том, что нужно передавать музейную коллекцию в музей техники Задорожного. В связи с предстоящим капитальным ремонтом. И возникла эта ситуация в конце весны 2023 года.

После того как Юлия Александровна Сигорская отказалась фактически выполнять этот приказ, она продолжала совершенно штатную работу со своими сотрудниками. И вся жизнь Дома продолжалась совершенно штатно. Но она, конечно, начала поднимать ту общественность, с которой она имела связь.

И депутат Мосгордумы, космонавт Артемьев подал запрос в военную прокуратуру с просьбой проверить действия ДОСААФ — руководство ДОСААФ, которое приняло такое странное решение. Ну и, соответственно, уже работники прокуратуры по естественным, уже каким-то накатанным своим нормативам обратились в Министерство культуры Российской Федерации, чтобы с их помощью в этом вопросе разобраться.

ИА Красная Весна: За экспертной оценкой?

Тавьев: Да, совершенно верно. И в итоге это дошло до заместителя департамента Министерства культуры Российской Федерации Натальи Васильевны Чечель, которая в сентябре прошлого года устроила выездное заседание, совещание в нашем здании Центрального дома авиации космонавтики. В присутствии сотрудников прокуратуры. Но на этом совещании не было представителей ДОСААФ.

ИА Красная Весна: А вы считаете, что это помогло? Или внесло больше путаницы в ситуацию?

Тавьев: Я не знаю.

ИА Красная Весна: «Наших представителей не было. Мы, как бы, и не знаем, что было какое-то совещание…»

Тавьев: Я не знаю. Дело в том, что я в это время никаким образом не сотрудничал с музеем. Я был, так сказать, в паузе по общественной работе своей.

Я не знаю, почему не были приглашены представители ДОСААФ. Мы просто знаем, что их не было. Но так как организовывали это совещание не сотрудники музея, а, по-видимому, совещание это было инициировано именно Натальей Васильевной Чечель, по-видимому, она и не пригласила. Или так пригласила, что они не приехали.

В общем, так или иначе, не было здесь сотрудников. То есть представителей наших, как говорится, учредителей.

Вот это совещание прошло. Наталья Васильевна познакомилась с коллекцией. Выяснила условия хранения. Очень, так сказать, неважные. Выяснила штатную численность музейных сотрудников, ничтожную. Посмотрела музейную документацию, которая оставила удручающие впечатления.

Однако она человек… Как я понимаю, я не присутствовал при этом, я это знаю только по рассказам Юлии Александровны. Наталья Васильевна, по-видимому, человек бывалый. И в еще худших музеях.

Ее оценка ситуации была не такая, что «всë потеряно». Нет, она была совершенно нормальной, конструктивной. И как бы сказано было, что это ничего, не самый худший вариант.

ИА Красная Весна: Стартовала какая-то уже процедура минкультовская?

Тавьев: Процесс перехода, перевода работы музея на те нормативы, по которым работают все музеи в Российской Федерации. Которые зарегистрированы в соответствующем реестре музеев Российской Федерации.

Мы знаем, что в Российской Федерации есть государственные музеи, есть музеи муниципальные, а есть целая группа частных музеев. И наш музей в данном случае мог попасть именно в эту группу частных музеев.

И началась работа одновременно по подготовке нескольких экспонатов для внесения в Госкаталог, а для этого потребовалось провести экспертизу. Причем не такую экспертизу, на которую пришел неизвестно кто и провел. К нам приехал аккредитованный эксперт Министерства культуры. Посмотрел на эти экспонаты, провел соответствующую работу с нами. Не с нами, а с сотрудниками музея.

Я просто присутствовал на этом этапе уже как общественное привлеченное лицо. И, с одной стороны, это была работа, а с другой стороны, потребовались какие-то работы организационного плана по внесению в реестр музеев нашего музея.

Фактически эта работа должна была проводиться десятилетия назад. Потому что по факту этот музей был. Все знали, что он существует, именно как музей. Но он почему-то в реестре отсутствовал.

Таким образом, нужно было, во-первых, ликвидировать эту досадную оплошность. А, с другой стороны, это переводило музей в определенный статус.

И уже, конечно, руководству ДОСААФ делать какое-то самоуправство стало гораздо сложнее. С активом, который находится уже зарегистрированный как музей в составе музейного фонда Российской Федерации. Этот момент был важной ключевой точкой, которая, по-видимому, дошла до сознания руководителя ДОСААФ, что их линия на отселение музея и передачу его, «временно», в музей техники Задорожного, и постановку на ремонт, — эта линия не проходит.

Они это поняли именно тогда, когда началась плотная работа по внесению в Госкаталог и присвоению регистрационного номера.

ИА Красная Весна: Как вы думаете, а там еще есть коллекции, экспонаты, которые тоже должны быть проэкспертированы и в Госкаталог внесены?

Тавьев: Конечно. Судя по уровню экспонатуры, я думаю, что это речь о тысячах экспонатов. Несколько тысяч экспонатов могут быть внесены, включая, естественно, не только вещевые, но и экспонаты из фотофонда. Фото, я имею в виду, стеклянных негативов, и архивного фотоальбома, потому что это тоже экспонаты, которые абсолютно точно должны быть внесены в Госкаталог!

Так что это могут быть тысячи, но для этого нужно иметь штат людей, которые могут этим заниматься. Все упирается опять-таки в невозможность пока осуществить эту работу. То есть мы ее как бы начали, мы в нее вошли, вступили, получили статус, но нет никаких технических возможностей ее выполнять.

И вот сейчас возникла ситуация такого непонятного равновесия. Особенно после того, как Юлию Александровну не продлили. Вместо нее теперь руководит совершенно новый человек.

Да и вообще я хотел бы еще раз сказать о том, что, возможно, в руководстве ДОСААФ, ну может быть, не на уровне самого первого лица, а на уровне его заместителей, существует мнение, что эту ситуацию надо просто сейчас немножечко «промариновать». Пускай, как говорится, всë успокоится, и, может, через годик-другой все забудут об этом, и они спокойно осуществят свои планы, но только уже абсолютно без всякого шума.

ИА Красная Весна: Может частный музей передать другому частному музею коллекцию?

Тавьев: По законам о музейной работе Российской Федерации, для этого нужно получить разрешение Министерства культуры. То есть тут уже Министерство культуры нельзя будет обойти.

Если раньше можно было обойти, то сейчас уже нет. Поскольку всë, что происходит теперь с музеем, вернее, с музейной коллекцией… Здание — это вообще особое дело. Здание — это как бы московская епархия, и комитет по культуре города Москвы не дает возможности ДОСААФ провести там какую-то несанкционированную реставрацию.

А все, что касается музейной коллекции, то есть начинки, это теперь связано с Министерством культуры. Без них нельзя произвести никакое, такое вот… То есть, конечно, на выставку отдать экспонат можно, не надо согласовывать с Министерством культуры. Но так, чтобы всю коллекцию передать в другой музей, нет, такого уже не удастся сделать. Но, по крайней мере, вот на уровне исполнения закона.

ИА Красная Весна: Допустим, Минкульт согласовал передачу коллекции отдельно от здания в другой частный музей, обязанность каталогизации ляжет на этот частный музей?

Тавьев: Если музей Задорожного примет это с санкции Министерства культуры, то, я думаю, что они вполне могут начать эту работу. Я не думаю, что они ее закончат, потому что им это будет неинтересно.

Я могу объяснить. Там очень много для них вещей совершенно неинтересных. Их интересуют крупные натурные экспонаты. То, что можно показать публике, и при этом можно даже особенно ничего не говорить. Экспонаты говорят сами за себя. Понимаете? Вот чем крупнее и «архаичней» экспонат, он сам за себя говорит.

Поэтому всю мелочевку… Тем более они, конечно, получат очень много дублей. Дублей, особенно, что касается каких-то вещей, которые являются технической оснасткой самолета. Или какое-то дополнительное оборудование, которое ставится на самолеты.

ИА Красная Весна: Двигатели?

Тавьев: Или, допустим, обмундирование каких-то лиц. Или, допустим, какие-то вещевые экспонаты, связанные с конкретными лицами, малоизвестными в истории советской авиации. То есть я имею в виду не такие крупные фигуры, как Громов, Чкалов, Байдуков, а какие-то фамилии, которые специалистам известны, а широкому кругу людей нет.

И, конечно, если там, предположим, его китель, его медали, его какие-то документы и прочее, то зачем музею Задорожного возиться с этой дополнительной обузой?

Они, конечно, это возьмут. Но у них это будет оставаться в качестве балласта. И этот балласт у них будет до скончания века. Если мы с вами гипотетически представляем себе такую ситуацию.

Понимаете, в данной ситуации оставить музей на своем месте — это значит сохранить его, вот это сложное единство. Сложное единство, потому что там очень многообразная коллекция экспонатов. Что-то из нее интересно Задорожному, а многое неинтересно. Или какому-то другому музею.

То есть, вот так вот «раздербанить», как говорят, коллекцию на разные части — это совсем нехороший вариант. Потому что музей вообще живет столько, сколько существует его коллекция. И коллекция может спасти музей. Сама. Вот коллекция, пока она в единстве своем.

ИА Красная Весна: Какие-нибудь примеры, когда коллекция позволила сохранить музей, можете припомнить?

Тавьев: Нет. У нас наоборот вся московская история — в последние десятилетия один за другим угасали музеи подобного типа.

ИА Красная Весна: Какую-нибудь яркую историю на эту тему можете припомнить?

Тавьев: Да, могу назвать один музей, в котором я, когда ещё был работником Государственного музея современной истории России, я там побывал в качестве экскурсанта. Ну такой межмузейный обмен. Это музей конструкторского бюро КБ Яковлева.

Он находился, сейчас его уже нет, на территории их КБ. Это вот если идти от метро «Аэропорт» в сторону метро «Сокол», это где-то посередке. У них там был прекрасный — в ангаре — зал, в котором стояло, если я не ошибаюсь, как минимум десяток настоящих натурных самолетов разных — и учебно-тренировочных, и боевых. Но это всё были, конечно, ЯКи. Не связанные с пассажирским сообщением. И это был музей закрытым. Закрытого типа.

То есть там публика посещала его только в случаях каких-то заказанных экскурсий, специально. Специализированный ведомственный музей.

И вот всё то, что было в этом музее, где, как вы думаете, оказалось в итоге…

ИА Красная Весна: Боже мой, неужели в музее техники у Задорожного?

Тавьев: Совершенно верно, совершенно верно! То есть сложились две ситуации. В КБ возникло желание ликвидировать этот музей, которому содержать этот музей уже не было возможности. Ну, может быть, просто им надоело. Или умер человек, который занимался. Ну это бывает очень часто.

Закончился интерес у КБ, а интерес у Вадима Задорожного был. И он знал о том, что в КБ заканчивается интерес. И вот они, эти два разных полюса, сошлись. И очень, кстати, удобно. И все закончилось, как говорил герой «12 стульев», «при полном непротивлении сторон».

ИА Красная Весна: А вот, скажем, шансы на какое-нибудь такое историческое открытие в архивах или неразобранной части коллекции, как вы считаете, сохраняются еще?

Тавьев: Шансы есть всегда, но что за открытие? Открытие мирового уровня? Нет. Конечно, нет такого шанса.

Открыть что-то очень интересное для узких специалистов? Да. Но узкому специалисту тоже их всегда можно на руках пересчитать по пальцам.

ИА Красная Весна: В архиве найти что-нибудь значимое для истории?

Тавьев: В архив нет входа публики. Публика может входить в экспозиционные или выставочные залы этого музея. А архив — это только для индивидуально получивших допуск. То есть из одной организации в другую организацию пишется письмо, что просим принять сотрудника, который работает по такой-то теме, и чтобы в вашем архиве он поработал с вашим экспонатом.

ИА Красная Весна: Для открытой научной работы архив должен быть каталогизирован?

Тавьев: Как минимум! Потому что, во-первых, как дойдет до стороннего потребителя информация о том, что находится вообще в этом архиве? Только если имеется каталог. То есть сначала человек приходит к архивисту и говорит, можно я посмотрю ваш каталог? И нормальный архивист говорит: да, вот, пожалуйста, вот и вот. Какой вам — тематический или персональный?

ИА Красная Весна: В духе времени это, мне кажется, тоже должно в электронном виде быть представлено.

Тавьев: Ну, конечно! Но в ЦДАиК этого нет. Так что можно только так: встретиться с представителем архива — пожилой, очень пожилой дамой, — и просто поговорить с ней по душам, и она вам расскажет, что она знает. Естественно, эти знания очень будут в узком, так сказать, каком-то вкусовом диапазоне. Всë, что она может вам рассказать, она вам расскажет. И всë.

ИА Красная Весна: Какие из существующих в нашей российской действительности структур наилучшим образом могут справиться с каталогизацией коллекции ЦДАиК?

Тавьев: Да не нужно никаких структур! Достаточно выделить финансирование на то, чтобы собрать команду, скажем так, для начала хотя бы пять-шесть человек.

То есть нужно создать, я не знаю, фонд какой-то, который будет спонсировать свою организацию… Или по правительству Москвы, или по какой-то частной организации, ветеранов российской авиации, или что-то еще.

Какая-то должна быть организация, которая будет готова на долгосрочном — ну хотя бы чтобы это была как минимум трехлетняя программа — оплачивать труд работников во главе с главным хранителем и соответствующим числом специалистов учета.

ИА Красная Весна: Подытожим. Если коллекция ЦДАиК не будет уничтожена просто от времени и небрежения, не будет раздроблена в силу каких-то соглашений там между какими-то государственными частными учреждениями, сохранится как целое, и вместе с музеем, то кто-то должен всерьез вложить ресурсы, в команду. То есть сообщество должно как-то что-то экономическое значимое из себя выдавить?

Тавьев: Совершенно верно. Тут должны быть две составляющие. Кто-то должен дать денег, чтобы организовать коллектив. Небольшой коллектив, хотя бы человек 6–7, которые начнут эту работу по «музеефикации» этого музея.

Но при этом помимо денег нужен по крайней мере один «мотор». Мотор — энтузиаст. Такой же, каким была Юлия Александровна Сигорская все последние вот эти 4 года. Но такой «мотор» должен быть, конечно, не просто взят со стороны, а он должен быть сопряжен с этой средой.

Я имею в виду, со средой летчиков, любителей авиации или космонавтики, или того и другого. То есть это должен быть продукт этой среды. Хотя Юлия Александровна, как это ни странно, не была продуктом этой среды.

ИА Красная Весна: А книга «Вперед в космос»?

Тавьев: Но все-таки это не ее профессиональная стезя. По своей профессии она никакой не летчик и никакой не авиаконструктор.

Все-таки, мне кажется, если это будет человек, который выйдет именно из того круга, из авиационного, то у него просто будет возможностей и связей больше для старта этого проекта. Потому что, конечно, для того, чтобы заниматься не только каталогизацией этого музея, но и вписать его в общественную жизнь, нужно очень потрудиться именно с любителями этого авиационного дела. То есть с ними быть на дружеской ноге.

Это что касается той надежды, которая никогда не умирает у нас, и все мы надеемся на то, что может случиться такое, так сказать, чудо.

ИА Красная Весна: В советское время государство вкладывало непропорциональные относительно нынешнего положения средства в поддержание учреждений культуры.

Тавьев: Культуры. Но культуры в широком смысле. Это могла быть и художественная культура. Это могла быть и культура техническая… В техническом плане такие же технические музеи — это же тоже проявление культурной жизни. Или культура, как спортивная жизнь человека. То есть культура и спорт. То есть физическая… культура.

Это ниша, в которую государство вкладывало деньги, а не делало на этом бизнес. Это совершенно разные вещи. Когда делается бизнес, это уже специальная операция для того, чтобы потом дать себе прибавочную стоимость. То есть доход принести.

А здесь было безвозмездное, просто культурное планирование вложений. И, конечно, если… Нет, мы не вернемся уже никогда в такую историю, что будет государство давать просто деньги на культуру. Ну за исключением, конечно, тех федеральных проектов, которые входят просто в программы министерские. Но вот я имею в виду в тех параметрах, о которых мы сейчас говорим, о Центральном доме авиации и космонавтики.

Конечно, мы должны надеяться на частный капитал. Частный капитал может себе позволить. Это не такие большие, безумные деньги, чтобы просто сохранить этот музей и дать ему второй шанс. Вот так.

ИА Красная Весна: Понятно. Некоторые люди различают объекты культуры, произведения искусства и культуру как такой модус содержания общения и уровень отношений людей.

Тавьев: Коммуникация?

ИА Красная Весна: Коммуникация — это целенаправленная передача информации. А здесь речь именно про стиль и уровень взаимодействия людей, которые, к примеру, могут запустить человека в космос. Он же отличается от уровня людей, которые едва освоили паровой двигатель или угольную топку, или вообще еще не определились, можно ли есть других людей.

Тавьев: Да, потенциал другой.

ИА Красная Весна: Жаль, коллекция не очень целенаправленно управлялась, можно было, мне кажется, даже в советское время более вдумчиво подойти к вопросу.

Тавьев: Ну, по крайней мере, историю этого процесса она запечатлела. И поэтому… Тут очень много зависит от того, как подать материал. Ведь бывает так, что у тебя в руках шедевр, а ты не можешь двух слов связать и не понимаешь вообще, зачем ты о нем говоришь своим слушателям.

А бывает, наоборот, ситуация, что вещь рядовая, но у человека возникает творческий потенциал, вернее, он не возникает, он существует, а возникает у него какая-то проблема, которой он хочет поделиться со своими слушателями. И вот этой заурядной вещью вытягивает очень много информации.

Потому что даже заурядная вещь может сказать, потянуть за собой. А, конечно, в коллекции этого музея масса незаурядных вещей, масса! И поэтому грамотный и, я бы сказал так, мало того, что грамотный, но вдохновенный, скажем так, человек может на этой коллекции построить очень много интересных встреч со своими слушателями, собеседниками и передать им многое.

ИА Красная Весна: Да и, возможно, сподвигнуть их к повышению своего уровня.

Тавьев: Да, безусловно. Безусловно.