Главные смыслы 2025 года

Передача «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда» 26 декабря 2025 года

Анна Шафран: Здравствуйте друзья, это программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Сергей Ервандович, приветствую Вас!

Сергей Кургинян: Здравствуйте, Анечка.

Анна Шафран: Мы с Вами беседуем уже под конец уходящего 2025 года. В это время принято подводить итоги. Накануне состоялась прямая линия и большая пресс-конференция с нашим президентом Владимиром Путиным — это одно. А также, можем ли мы сегодня констатировать, что удалось, и где у нас, скажем, тонкие места, с которыми стоит поработать, а самое главное — какие перспективы открываются для нас? Давайте сегодня об этом поговорим, с Вашего позволения.

Сергей Кургинян: С радостью. Короткий вступительный текст, в котором мне бы хотелось сказать, что я крайне благодарен Вам и Вашему коллективу просто за формат. Когда мне было уже лет 15, я дружил с какими-то с барышнями и приводил их домой. А у моей мамы, известного советского литературоведа, была большая близорукость. Она молча приглядывалась к барышням, а когда они уходили, произносила свой короткий вердикт. Если она говорила: «Совсем современная девица», — это был «смертный приговор». «Это не совсем современная девица» — ничего. Ну, а фраза «Это совсем несовременная девица» — была высшей похвалой.

Так вот, Ваша программа — это «совсем несовременная передача». В том смысле, что современность заведет нас в тупик — в том виде, как она понимается: вот это ужасное желание быть современными, добиваться бонусов, которые эта современность с собой несет, оно катастрофически будет сказываться на общественном сознании, на всем происходящем.

Серьезный разговор — это уже нечто совсем несовременное, но единственно спасительное. У меня возникает вопрос: если все современное ведет к гибели, то, значит, оно нужно, оно самодостаточно, и в виде этой современности важнее того, будет ли смерть или жизнь? Это же очень серьезный вопрос. Это первое, что я хотел сказать.

И второе: ни одну серьезную проблему, которая стоит перед страной, и ни одно серьезное событие нельзя вынуть из контекста. Мы живем в эпоху, когда все очень сильно погружено в контекст. Ты не имеешь права растворять события в контексте, начинать все обсуждать от царя Гороха и так и не обсудить события. Но вынуть его из контекста ты тоже не имеешь права, потому что так ничего нельзя понять. Совсем грубо говоря, нельзя понять выступление президента Путина, пресс-конференцию — она хорошая или плохая — если не договориться: по отношению к чему? к какой действительности? в каком контексте? что, собственно говоря, происходит? в каком мире мы живем? в каком мире мы будем жить завтра? Это же все нельзя оторвать от обсуждения самой пресс-конференции. Что, собственно говоря, он хотел сказать? Почему она такая, а не другая? И так далее.

Если мы хотим это обсудить, то мы все равно должны каким-то способом, пусть очень сжато, но обсудить контекст, не превращая его во что-то более важное, чем сама тема. Но обсудить его можно только в таком несовременном жанре. В несовременном жанре что-нибудь понять можно, а если жанр становится современным, то понять нельзя ничего. Но зачем-то нужно разговаривать. А зачем?

Мне напоминают многие разговоры сегодня то, что в актерской плохой среде, в плохом театре, означало гул массовки. Считалось, что этот гул — народное негодование или, наоборот, скажем, желание народа избрать Годунова. Но на самом деле большая массовка говорила все время: «Что говорить, когда нечего говорить, что говорить, когда нечего говорить».

Но что происходило с людьми из этой массовки, которые произносили «что говорить, когда нечего говорить»? Они же ничего по-настоящему эмоционально выразить не могли. Они знали это, а это на их самооценке, на их представлении о профессии, конечно, очень сильно сказывалось. Так вот, я сейчас говорю не о неких эпизодах в не лучшего типа театрах, а вообще обо всей массмедийной среде, особенно той ее части, которая ужасно хочет этой современности. «Что говорить, когда нечего говорить»…

Мне скажут, что современность-то существует, существуют новые группы, которые про некие высказывания говорят, что «слишком много букав» и тому подобное. Что это же надо учитывать. У меня возникает вопрос, что значит учитывать? Учитывать — это значит идти на поводу? Или учитывать — это значит оценивать и предпринимать какие-то действия, чтобы что-то переламывать? Учет-то может производиться по-разному, правда?

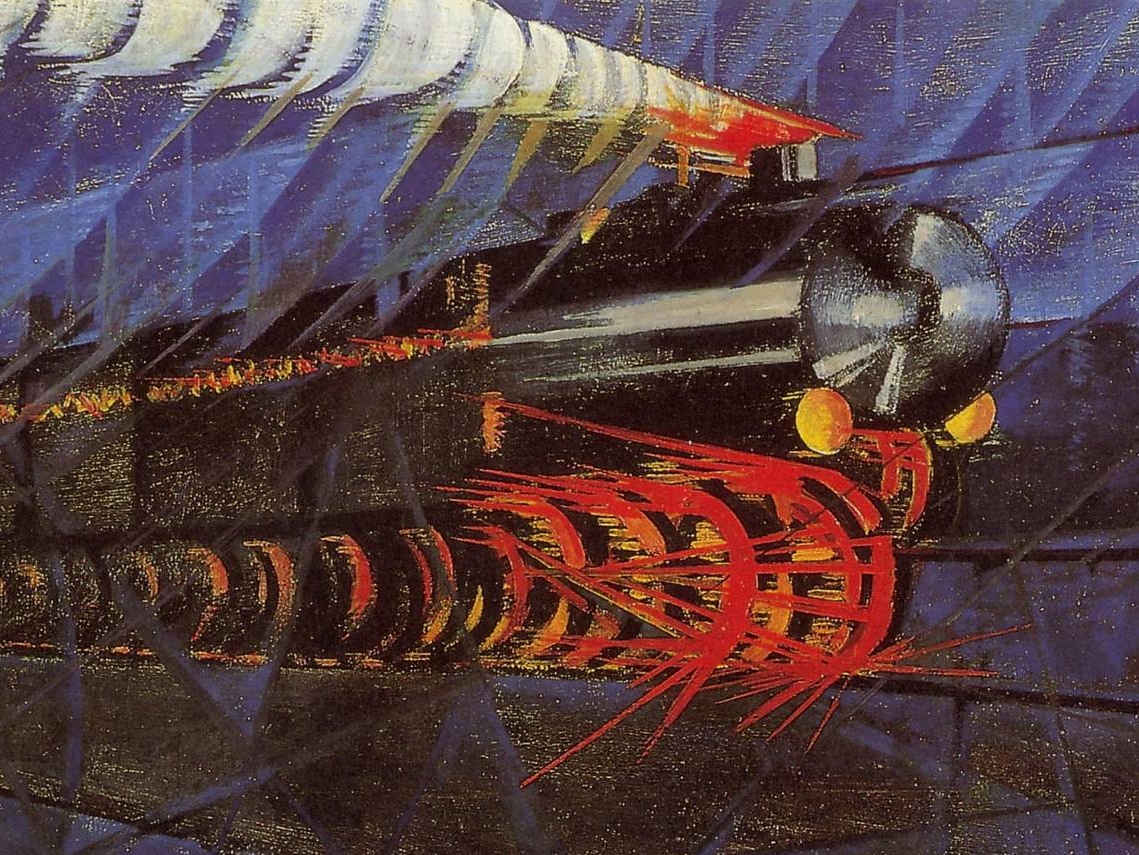

Если вы видите, что некая тенденция губительна, вы хотите в ней преуспеть? Или вы хотите ее изменить? Или вы встанете поперек нее?.. Один очень известный и талантливый советский актер в одной из пьес Гельмана на сцене ефремовского МХАТа, когда в конце пьесы жена его уговаривает, что надо перестать бороться с экономическими глупостями, которые разрушат Советский Союз, и просто уйти в частную жизнь, кричит «нет!», встав на пути паровоза — натурального паровоза, идущего по сцене. Надо сказать, что этот актер — а им был Калягин — какое-то огромное мужество проявил, потому что, если верить мхатовцам, то один раз крайне тяжелая конструкция, которая имитировала паровоз, сошла с тормозов и прямо поехала по сцене. И к чести Калягина, он не отпрыгнул. Он стоял, кричал «нет» и не знал точно, чем это кончится… Возможно, это внутренняя притча МХАТа, которая не до конца достоверна, но мне в нее хочется верить.

Так вот, я-то, когда сидел там в зале театральном, я же понимал, что если человек кричит «нет», а идет паровоз, то кончится это только тем, что паровоз его раздавит. В экзистенциальной философии это называется «борьба без надежды на победу» или, как говорил великий американский писатель Фолкнер, это «возможность оставить хоть маленький шрам на лике великого Ничто».

Имеет ли право на такое поведение глава государства? Имеет ли право на такое поведение нация? Нация хочет жить, правильно? Она не хочет сказать «нет» паровозу и сгинуть. Вместе с тем она прекрасно понимает, что сесть в этот паровоз ей и не дадут, и ведет-то он даже не в Освенцим, а в бездну.

Так что делать нации?! Что делать всем нам, справедливо именуемым русскими? В чем тут выбор?

Тот паровоз, про который когда-то пели «в коммуне остановка», и который потом поехал в Объединенную Европу, — он ведь формировался внутри Советского Союза, и не с эпохи Ельцина!

Я, кстати, Ельцина помню и по Московскому городскому комитету партии, и по Свердловскому обкому. Это был очень консервативно-радикальный человек, не скажу сталинистский, но очень сдвинутый в сторону советского максимализма. Потом переметнулся ошеломляющим способом. Как сам он сказал, облетел статую Свободы и поменялся на 180 градусов. Поскольку мы понимаем, что такого не бывает, то там внутри всего этого есть свой сюжет.

Итак, формировался этот внутренний «паровоз»… ну уж в 1970-е годы он точно существовал, а мне кажется, что и раньше. Ведь и позднесталинский период можно по-разному рассматривать — и роспуск Коминтерна, и многое другое.

Формировался он под некую идею, уже в 1970-е годы точно, что мы, уподобившись западным демократическим странам, войдем в западное, чаще всего говорилось европейское, сообщество, имитируя демократию и капитализм. Войдя же в него, вытесним оттуда американцев. «Зачем американские базы? Против Советского Союза. А если мы стали демократической, капиталистической Россией? Тогда они зачем? Незачем, да?» — говорили представители той части элиты КГБ и других спецведомств, которые ощущали себя максимально современными.

Вы, наверное, теперь поняли, зачем я к неким частным сюжетам с моей мамой решил обратиться в начале этой передачи.

Вот они ощущали себя ужасно современными, понимающими всю замшелость высшей партийной геронтократии. А уж то, что замшелость была, и были маразм и двусмысленность, это мы все помним.

И вот, они противопоставляли этому «великий путь Юрия Владимировича Андропова, его учителя Куусинена». Как мы туда войдем, какими мы станем… «Наш единственный органический союзник — Германия, мы проводим туда трубопроводы, ее надо объединить перед тем, как мы с ней окончательно обнимемся, и тогда

Пойдет уж музыка не та:

У нас запляшут лес и горы».

Анна Шафран: Итак, тема современности… Выясняется, что в определенные моменты времени, то, что является суперсовременным, не всегда срабатывает и даже не срабатывает совсем, если речь идет о долгосрочной перспективе, о будущем нации, государства и так далее?

Сергей Кургинян: Да, можно заорать: «Я современный, совсем современный, ультрасовременный, ультра-ультра, ой, я умираю… А от чего я умираю?..» На него смотрят, говорят: «Милый, от современности». И тогда возникает вопрос: жить или быть современным? Говорится же: быть современным — это значит в наибольшей степени жить. Но это очень коварный тезис, трактующий современность определенным образом. А если эта современность постчеловеческая, постгуманистическая? Если она основана на том, что вид Homo sapiens уже пора вывести за скобки и заниматься чем-то новым? Если она с лицом Тиля или даже более угрожающим жизни лицом? Принято говорить о Швабе, но Шваб — довольно мелкая фигура. Если эта современность ковидобесная или какая-то другая? Что, только потому, что она современность, ей надо обязательно аплодировать, бежать за этой современностью? А куда прибежите, милые? Это же вопрос. Вы расскажите, в чем она?

Так вот, продвинутая, «современная» элита КГБ и в целом спецслужб, и часть партийной осовремененной элиты веровали во вхождение трансформированной, обуржуазенной России в Европу — свято. Так веровали, я не знаю, как в эпоху Торквемады или еще раньше. Там была своя инквизиция, своя внутренняя феня, свои критерии, свои ухмылки, свой тип подхода к происходящему. Она долго формировалась, она уплотнялась. Мне Владимир Александрович Крючков, с которым мы дружили, рассказывал, что в 1979 году он пришел с совещания по объединению Германии (представьте, в 1979-м!), где он выступил против объединения ГДР и ФРГ, и сказал жене: «Мой шеф на меня так посмотрел… Катя, меня, наверное, убьют». А потом, говорит, шеф стал главой государства и партии, приехал ко мне, я руководил разведкой, сказал, возьми на себя все немецкие дела. А я отказался. Спрашиваю его: «А почему Вы отказались?» Он говорит: «А потому что в какой кабинет в Политбюро ни войдешь, везде одно: „Объединить Германию, объединить Германию и дружить с нею“.

Я много раз говорил, что Германия является нашим органическим союзником на протяжении столетий, и это правда. Вот только мы с ней вели две сокрушительные войны, и это тоже правда. Значит, все эти веяния уже настолько сильно овладели сознанием наиболее современной советской элиты 1970-х годов, что сопротивление им фактически было невозможно. Кто такой Кочетов, который сказал правду в своем не очень совершенном произведении «Чего же ты хочешь?»? Ну кто он? Член ЦК, да? Он на вершине советского преуспевания? Полно! Он издать-то эту свою скандальную книгу мог только то ли в Белоруссии, то ли еще не помню где. Он уже был изгоем с высоким официозным статусом. Уже все происходило иначе. И это накладывалось на некие формируемые в советском обществе тенденции.

Тенденция к вхожденчеству со всеми его компонентами имела не только верхушечный характер. Когда сейчас говорят, что это всё Ельцин — такая он сволочь и все прочее, то я спрашиваю, а кто поддержал его на референдуме в апреле 1993-го?! Там ведь не было фальсификаций. Значит, если вы говорите, что все это преступление, то, прошу прощения, кто соучастник этого преступления? Существенная часть нации, поддержавшая Ельцина или ответившая уклончиво на вопросы референдума, что и стало отмашкой на октябрьский расстрел. Поезд неукротимо двигался в сторону этого вхожденчества. Остановить его было невозможно. Кричать ему «нет», конечно, можно было, я даже это делал, но отдельные выкрики ничего не решали.

В итоге этот поезд вошел в постсоветский период и осуществил то, что он осуществил. При поддержке населения. Поэтому созданное мною движение говорит об обмене первородства на чечевичную похлебку. И это правда. Возникла вхожденческая реальность. Ельцин довел ее до градуса, при котором дальнейшее существование государства оказалось под вопросом.

Что сделал Путин и продолжает делать? Он начал соединять государственность с вхожденчеством. Он стал строить вхожденческое, осовремененное, национально-буржуазное государство, но чтобы государство было, чтобы оно не разлетелось в клочья, чтобы возникла какая-то нормальная общественная ситуация, совместимая с вхожденчеством. Президент России говорит об этом непрерывно. Мне все время кажется, что его недостаточно слышат. Он откровенно рассказывает, что еще в 2001 году говорил с Бушем о вхождении России в НАТО. Не только в Европу, но и в НАТО. И что изумился, что ему отказали. Это же некое представление о вхожденчестве, соединенном с государственностью. Дескать, будет национальное государство по типу Турции Кемаля Ататюрка, в котором будет твердая власть и четкое убеждение, что надо войти в Европу.

Ну как же с Турцией, которая тем не менее вошла в НАТО? Мы видим сейчас другую Турцию. И не зря ведь там говорили «младотурки», а тут «младорусы», которые потом превратились в «новых русских». Эта действительность — общественная, элитная и прочая — была сформирована. А те, кто считали, что она не ахти, во-первых, оказались отодвинуты на глубокую периферию. А во-вторых, были поставлены перед альтернативой: либо эмиграция, либо защита этого государства с его вхожденческими конструкциями.

В течение недели после референдума в апреле и после расстрела парламента, я думал, что, возможно, уеду в Гималаи. Потом понял, что без России жить нельзя. И не я один. И это повторило судьбу наших предков эпохи Великой Октябрьской революции и последовавших эпох.

Так сформировалась определенная действительность. Она внутренне рухнула в 2007 году, когда от лица стратегической западной элиты, а не истеблишмента, было сказано, что вхождение России будет происходить только по частям. Вот этому и воспротивился Путин. И было видно, как он этому воспротивился, как его изнутри, внутренне как бы, сжигала эта протестность в соединении с вхожденчеством. И как это породило знаменитую Мюнхенскую речь. И все воспоследовавшее. С этого же все началось. Не было бы этого указания «будете по частям», дальше бы продолжалась нормализация вхожденчества.

Анна Шафран: Мы подобрались к 2007 году, та самая Мюнхенская речь.

Сергей Кургинян: Да, да. Мюнхенская речь, и дальше было сказано… там были люди, которые говорили «надо по частям»!» Когда я услышал это от господина Ракитова, я понимал, представителем каких элитных групп КГБ он является. Но эти группы — группы «осовременивания по частям» потерпели глубокое поражение после 2007 года. Доминирующими группами стали, да и были, группы «вхождения целиком», «осовременивания целиком». Они же продолжали действовать, и государство было построено так, и общество было сформировано под это! Поэтому то, что называют СВО, — а это фантастическое объединение Халхин-Гола, [озера]Хасан, Испании, Финляндии и многого другого перед Великой Отечественной войной — оно просто сломало иные константы!

Но определенные выкладки, оказавшиеся, как мы убедились, ошибочными, ибо если бы они были не ошибочными, то не было бы того, что сейчас, и, главное, не было бы той первой волны мобилизации, которую удалось провести, говорили о том, что с Украиной разберемся, ибо мы так залетели в это «осовременивание», мы так в нем воспарили… «Еще бы, у нас такая замечательная армия, у нас такая замечательная экономика, у нас все такое замечательное, что мы одним ударом руки — раз, и эту украинскую муху прихлопнем». Не прихлопнуть ее было нельзя, ибо это была ядовитая муха цеце, ее укус был бы смертелен! Но на самом деле это и не муха, это сорок миллионов (или тридцать с чем-то, не важно), которым фантастически промыли мозги и во главе которых есть плотная группа, — веками (!) формируемая как суперконсолидированное и действительно нацистское по сути своей ультрарусофобское целое.

И эта группа живет не экономикой, она живет убийством москалей! Ее увидели, и ей дали отпор. И отпор ей дало вхожденческое государство.

Дальше встает вопрос: а что, собственно, можно было сделать? Сразу же, как выяснилось, что воевать будем позиционно, и дольше, чем в Великой Отечественной войне, это государство надо было перестраивать.

Мой дед был расстрелян в 1938 году как сын предводителя дворянства. Кстати, воевал он в Гражданскую вместе с большевиками. У меня есть огромный счет к Сталину, но я же должен сказать, что Сталин успел перевести паровоз на другие рельсы до начала Великой Отечественной войны! Жена Молотова, которая была ультракоммунисткой и которая пострадала при Сталине, говорила тем не менее дочери Сталина: «Твой отец — гений, он успел это сделать», — в смысле убрать оппозицию до войны. Можно ли во время войны, которая оказалась более интенсивной, чем предполагалось, начать «перебирать людишек»? Это путь к катастрофе! Первое.

И второе. Те робкие попытки, которые были сделаны в этом направлении и именовались «Вагнер», привели к тому, что вместо опричников или потешных полков Петра Великого, способных осуществлять революцию сверху, появились мятежники. И стало окончательно ясно, что с ними каши не сваришь! Внутри всего этого дела Путин был обязан управлять существующей реальностью. И главный вопрос внутри этой существующей реальности, который перед ним стоял, — выстоять на фронте и в тылу! Не дать взорвать внутриполитическую стабильность и выстоять на фронте. Именно этим задачам и оказалась посвящена пресс-конференция Путина. Она является олицетворением курса на использование существующей многоликой реальности — для выстаивания внутри и для войны с внешними врагами.

Кто-то может предложить сейчас что-то другое?! А что такое это выстаивание внутри, если сформировано вхожденческое общество? Это заведомо многовекторность, ибо, с одной стороны, надо героям сказать, что их миссия воистину велика, а с другой стороны, группам, стоящим на других позициях, надо что-то бросить, чтобы они не возбухнули. Их нельзя беспощадно подавить в масштабе миллионных репрессий. Во-первых, это был бы не Путин — он прямо сказал, что репрессий не будет. А во-вторых, это нельзя сделать в ходе войны! В 1941 году никаких репрессий быть не могло, они могли быть в 1937-м! Были они эффективны или нет, это вопрос другой. Утром репрессии, вечером война. Утром — перевод с вхожденческих рельсов на иные, вечером — война.

Мы воюем, оптимально используя многоликую вхожденческую реальность. И если внимательно посмотреть пресс-конференцию Путина, то она является буквальным олицетворением этого стремления к балансу внутренних групп и некое ворчание по теме того, что она не слишком экстравагантна. И он тем не менее не дал разгромить армию, на которую обрушилась позиционная война с фантастическим участием всей Европы. Да, армия побеждает не так, как это было бы, если бы мы имели невхожденческое государство. Но она и не бежит! Она не разгромлена. Инициатива у нее! Все это продолжает двигаться.

То есть вхожденческое государство и вхожденческое общество оказались достаточно жизнеспособными для того, чтобы с нас образно говоря, живьем не содрали кожу, а бандеровские мастера умеют это делать.

Далее возникает вопрос о том, насколько эта многоликость, многоадресность в состоянии выстоять в существующих условиях. И сколь долго будет осуществляться главный вхожденческий принцип — что надо ехать в поезде под названием «глобальный мегатренд», занимая в нем то ли иное место. Мы не на других рельсах. Мы по-прежнему едем в этом поезде современности. И мы конкурируем там за всё. Неукротимое желание существующей элиты двигаться именно так порождает все цифровизации, так называемую оптимизацию здравоохранения, образования и т. д. То, к чему я отношусь очень негативно, но что для меня является логическим следствием максимы, суть которой в том, что мы вхожденчески существуем. Мы построили вхожденческое государство, вхожденческое общество и все прочее.

Я внимательно ознакомился с высказываниями Владимира Владимировича и также со всем, что он говорил перед этим. У него есть знаковые фразы, например, что «даже если война закончится, я не хотел бы, чтобы мы вошли в то же состояние, в котором мы были до войны». Я понимаю, что есть определенные упования на то, что всë произойдет само собой — что сама война и всë прочее изменят общество и изменят государство. Я всячески поддерживаю эту идею, но очень сильно обеспокоен тем, что, к сожалению, она может оказаться нереализуемой. Это первое.

Второе. Вопрос заключается в том, придется ли воевать только с Украиной, которую выбрали, чтобы она стала русской смертью, которую под это слепили. Или же нечто еще копошится на южном фланге, а также на дальневосточном фланге, а также на севере, а также в Арктике?

Русские могут куда-то войти? Хорошо это или плохо — вопрос другой. Входим мы в нечто скверное или хорошее, тоже вопрос другой. Судьбоносный вопрос сейчас, могут ли русские вообще войти куда-то? Есть «соблазн Трампа» и гигантская инерция элиты и общества — их желание «войти». Но дело не в том, хорошо или плохо входить. Для меня плохо, а для большинства — хорошо. И я готов идти за этим большинством, потому что я живу здесь, и это государство буду отстаивать до конца.

Но проблема-то в том, что войти — нельзя.

С одной стороны, всë больше становится ясно, что некуда, а с другой стороны, что нельзя. Что нет этого мирного будущего, внутри которого России дадут передохнуть, чуть-чуть расслабиться, пожить вхожденчески и так далее. Впереди эпоха колоссальных напряжений или смерти. Она имеет в качестве острия своего именно эту современность. Она совсем другая, она очень жестокая.

И я верю, что удастся самым некатастрофическим из возможных способов перейти на те рельсы, которые спасут Россию. А возникновение у нас других рельсов спасет заодно и мир.

Но покамест мы едем по прежним рельсам. И главе государства нужно, чтобы поезд не опрокинулся. Так он это делает оптимальным способом. Но делает он — это. И пришел он спасать вхожденческую реальность от деструкции 1990-х годов. И он ее спас. Каким-то способом оптимизировал. И он пытался ее реализовать. Но он не может ее реализовать без того, куда надо входить. В противном случае это будет называться завоеванием Европы.

Посмотрите внимательно на каждый элемент путинской пресс-конференции. И вы увидите это. «Баламутить общество не будем… Всем сестрам по серьгам… Скажем то, что стабилизирует… Стабильность внутри удержим… И будем так действовать на фронте, как это соединимо с существующей реальностью, которую в ходе действий изменить невозможно, но которая, будем надеяться, сама будет меняться под давлением этих действий. И этому мы будем способствовать». Вот то, что я увидел и в путинской пресс-конференции, и в развитии существующих далеко не благополучных процессов, которые тем не менее внутри вхожденческого государства могут иметь только такой характер, если речь не идет о подрыве государственной стабильности. А об этом в условиях войны говорить нельзя, как, впрочем, и всегда.

Поэтому возникает этот сложный симбиоз, который рано или поздно окажется в очень тяжелых отношениях с нарастающе неблагополучной и свирепой реальностью, первой жертвой которой должны стать мы. Если этого не хотим, то по прежним рельсам дальше ехать не будем.

Я надеюсь, что это окажется очевидным и будет воспринято. И что хватит сил самым мягким способом на другие рельсы перейти без всяких, так сказать, ностальгий, реставраций и всего того, что нельзя реставрировать, поскольку оно рухнуло.

Мы должны найти новые цели, новые рельсы, новый путь и сделать это так, чтобы сегодняшняя реальность не рухнула, а выстояла под невероятно сильным давлением с названием СВО.

Анна Шафран: Сергей Ервандович, огромное Вам спасибо за этот анализ. Сергей Ервандович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени» был с нами в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». И до новых встреч в новом году.