Пособие для режиссера, который хочет осуществить постановку спектакля «Дама с собачкой»

Недавно произошло знаменательное совпадение, которое нечасто случается в газетной практике. Один из наших читателей в Санкт-Петербурге прочел в апрельском номере газеты статью Татьяны Z о чеховском рассказе «Дама с собачкой». И оказывается, у него самого тоже есть эссе на тему этого рассказа! Приведем отрывок из его письма:

«Большая просьба к вам: в номере газеты от 3 апреля напечатана очень любопытная статья Татьяны Z о рассказе Чехова „Дама с собачкой“ — статья очень хорошая! Но дело в том, что почти год тому назад я сам обратился к этому рассказу Чехова и написал небольшое эссе, которое никуда не посылал для ознакомления. А сейчас я просил бы вас переслать эту мою работу по адресу Татьяны Z, так как наши с нею мысли во многом совпадают, хотя и выражены по-иному“.

Когда же мы узнали, что этот читатель нашей газеты — известный советский и российский писатель Анатолий Иванович Белинский, возглавлявший редакцию художественной литературы Лениздата, а затем главный редактор издательства «Дума», автор романов, повестей, рассказов, воспоминаний, публицистики, которому скоро исполнится 98 лет (!) — мы, впечатленные духовной мощью этого человека и его тонким проникновением в суть чеховского рассказа, конечно, не только исполнили его просьбу, но и решили напечатать (с разрешения автора) замечательное эссе о «Даме с собачкой».

(Печатается с небольшими сокращениями.)

Если бы я захотел поставить спектакль по рассказу А. П. Чехова «Дама с собачкой» — а такое желание может появиться у многих, даже если они видели известный фильм с Ией Саввиной и Алексеем Баталовым в главных ролях, — то с чего надо было бы мне начинать работу? Начал бы с того, что попытался уяснить, как и почему был написан такой рассказ. Но для этого надо выяснить основные принципы построения литературного произведения, которыми руководствовался Чехов в своей писательской практике, начиная с первого появления его имени в печати.

И тут важно вспомнить пожелание Антона Павловича, высказанного им в частной беседе: «Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова, — говорил он не раз. — Я бы так сделал: взял его рассказ и разбирал бы, как разбирают в школах, — по предложениям, по частям предложения… Так бы и учился писать…» (С. Щукин.)

Да, кстати, как начинается эта повесть (Одна из глав в «Герое нашего времени». — Прим. ред.) у Лермонтова? «Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голоду, да еще вдобавок меня хотели утопить». Никаких лирических или психологических вступлений, никаких пейзажных красот: автор сразу приступает к делу, вводит читателя в само действие, как бы включает его в число свидетелей события. Вот как писал Лермонтов, вот как следует писать рассказы, следуя пожеланию Чехова!..

Ну, а сам-то Чехов как начинает свою «Даму с собачкой»? «Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой».

Позвольте, но что же это за начало рассказа: «Говорили…»? Кто именно говорил и что он, этот безымянный говорун, собой представляет? Нет, не похоже, что это написал Чехов! Мы ведь знаем, как он искал точности в первой фразе любого своего рассказа, например:

«Петр Петрович Стрижин, племянник полковницы Ивановой, тот самый, у которого в прошлом году украли новые калоши, вернулся с приема ровно в два часа ночи». («Неосторожность»)

Или так: «Трагик Унылов и благородный отец Тигров сидели в 37 номере гостиницы „Венеция“ и пожинали плоды бенефиса». («После бенефиса»)

На худой конец, можно еще так: «После венчания не было даже легкой закуски; молодые выпили по бокалу, переоделись и поехали на вокзал». («Анна на шее»)

А «Дама с собачкой» начинается как-то странно: «Говорили…»

Кто говорил, как говорил, что имелось в виду?.. Нет и нет, это не похоже на Чехова!

Но, с другой стороны, фраза как бы намекает, что разговоры эти были досужие, как бы между прочим, не предполагающие в тех, кто говорил, глубоких мыслей: это были, можно сказать, отрыжки мыслей. Но эта вводная фраза в следующих за ней словах намертво связана с именем Дмитрия Дмитриевича Гурова. И в таком качестве это безымянное «Говорили…» уже характеризует Гурова как человека, наблюдающего событие со стороны, не очень заинтересованного, но тем не менее прикидывающего: «Если она здесь без мужа, то было бы нелишне познакомиться с ней».

И только после этого автор знакомит читателя с Гуровым: персонажу этому еще нет сорока лет, а он уже отец дочери двенадцати лет и двух сынов-гимназистов. И еще оказывается, что женили Гурова рано, когда он был студентом второго курса университета, и теперь ему уже кажется, что жена старше его в полтора раза.

А какая внешность у этого Дмитрия Гурова, каковы его, так сказать, приметы, чем он отличается от других персонажей рассказа? Сколь ни удивительно, но главный герой автором не характеризуется ни одной внешней чертой, он такой — «как вы, да я, да целый свет!..» А читателю это не мешает воспринимать Гурова как знакомого человека, потому что читатель вникает в его внутренний мир: «Говорили…» и «Если она здесь без мужа, то было бы нелишне познакомиться с ней».

Но ведь мог же Чехов дать хотя бы какие-то приметы внешности Гурова: он был мастером на подобные характеристики. Зачем далеко ходить за примером, если тут же, в тексте чуть ниже, дан портрет жены Гурова? «Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах „ъ“, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием…»

Правда, приметы жены как бы нарочито несерьезные: солидная, мыслящая… И разве это примета — темные брови? Или ее нежелание писать в письмах ъ? Да и какая разница, как она произносит имя мужа — Дмитрий или Димитрий?

А между тем, все эти приметы так характеризуют жену Гурова, что читателю совсем не нужны какие-то другие слова, чтобы знать эту женщину. Чехов практически ограничивается тем, что, упоминая о жене главного персонажа, даже впоследствии оставляет ей только «темные брови». Ну, скажите на милость, что это за примета такая — «темные брови»? Если бы брови были снабжены еще каким-то эпитетом, например, дугообразные, сдвинутые к переносице, лохматые, — это еще было бы понятно, но тут ничего этого нет: брови просто темные… И ведь запоминается намертво!..

Гуров своей жены боялся, считал ее недалекой, неизящной и потому не любил бывать дома. Следовало бы выяснить, отчего он боялся своей жены? Он трус? Не похоже. Боялся, что, изменяя жене, он не может решить какие-то собственные нравственные проблемы? Да ничуть не бывало! Читатель невольно домысливает: положение Гурова, не столько в семье, сколько в обществе, заставляет его «играть по правилам» этого общества, в котором он вращается. А «общество» — люди с положением (он владелец двух домов в Москве, член совета директоров банка). Можно сказать, что это люди высшего круга, просвещенного, интеллигентного, Гуров именно потому и не отличается от всех: такой образ жизни его устраивает!

Измены жене, легкомысленное и даже пренебрежительное отношение к женщинам, с которыми он сходился («низшая раса»), выработали у Гурова твердое мнение, что он ведет себя так, как люди ближайшего его окружения. Поступать по-иному он не хочет и не может.

Но Гуров всё же отличается от этого своего окружения: не более высокими моральными качествами, нет, а хотя бы тем, что знает, как много неправды в рассказах о курортных победах над дамами, которые велись в этом кругу. И всё же, когда Анна Сергеевна, «дама с собачкой», оказалась рядом, когда они заговорили друг с другом, у Гурова появилась привычная соблазнительная мысль о мимолетной связи с этой женщиной. О том, что легко начавшаяся связь может, как это уже бывало не раз, закончиться тягостным и обычно неприятным расставанием, Гурову в этот момент не думалось. Он полагал, что курортный роман с красивой женщиной закончится без подобных последствий: по крайней мере, ему хотелось думать так. И Гуров приступил к обычным приемам завоевания сердца женщины.

Собственно, никаких особых приемов и не было. Мы узнаем, что в обществе мужчин ему было скучно. Но когда он находился среди женщин, то чувствовал себя свободно, а в характере его было что-то привлекательное, что располагало к нему женщин, манило их. Чехов нигде не пишет, что именно манило, что было привлекательно в Гурове. Можно догадаться лишь, что в процессе, так сказать, обольщения, он относился к женщине с должным уважением, несмотря на то, что в кругу мужчин он отзывался о них как о «низшей расе». При этом следует подчеркнуть, что это «должное уважение» не требовало от него каких-то усилий, не трогало по-настоящему его чувств, а было привычкой так называемого воспитанного человека.

После первого их с Анной Сергеевной разговора, укладываясь спать в своем гостиничном номере, Гуров думал, что она еще несколько лет тому назад была институткой, то есть еще училась, как учится сейчас дочь Гурова. Было в Анне Сергеевне так много несмелости, угловатости — «должно быть, это в первый раз в жизни она была одна, в такой обстановке, что за нею ходят, на нее смотрят с одной только тайной целью, о которой она не может не догадываться».

А что же сама Анна Сергеевна?

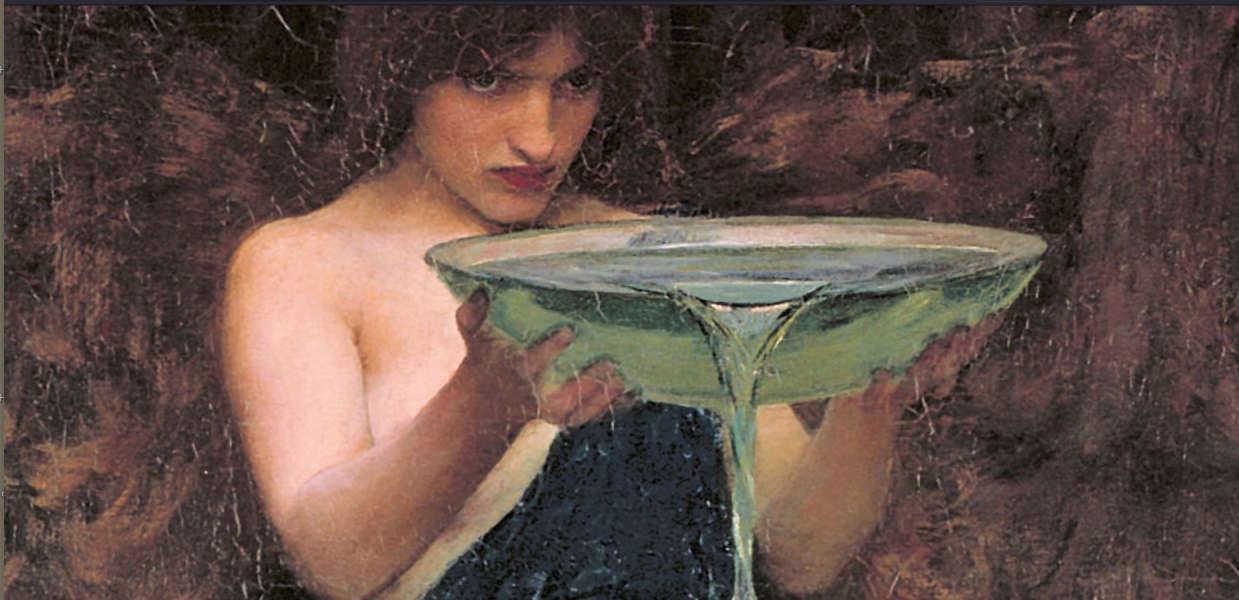

Гурова удивило, что к происшедшему событию, к своему «падению», Анна Сергеевна отнеслась как-то очень серьезно, словно это было падение ангела с высоты небес. И это казалось ему странным и очень некстати: тоже мне грешница, как на старинной картине!..

Анна Сергеевна отнеслась ко всему происшедшему очень серьезно. «Нехорошо, — сказала она. — Вы же первый меня не уважаете теперь».

А Гуров, слушая ее, преспокойно отрезал себе ломоть арбуза, что был на столе, и стал есть не спеша. Долго длилось молчание. «От Анны Сергеевны веяло чистотой порядочной, наивной, мало жившей женщины. Было видно, что у нее нехорошо на душе», и Гуров счел нужным успокоить ее по-своему: «Отчего бы я мог перестать уважать тебя? Ты сама не знаешь, что говоришь».

Но глаза у Анны Сергеевны были полны слез, она лишь твердила: «Это ужасно!» Автор предоставляет ей слово, и она рассказывает, что ей было двадцать лет, когда она вышла замуж. «Муж, быть может, хороший, честный человек, но ведь он лакей! Я не знаю, что он делает там, как служит, а знаю только, что он лакей… Мне хотелось чего-нибудь получше, ведь есть же и другая жизнь, — говорила я себе. Хотелось пожить… Здесь я ходила, как в угаре, как безумная… и вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать…»

Гурову уже было скучно слушать ее покаяние, такое неожиданное и неуместное. Но он постарался успокоить ее, целовал ее, говорил тихо и ласково, и она успокоилась.

«Потом, каждый полдень они встречались на набережной, завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем. Она жаловалась, что дурно спит… задавала всё одни и те же вопросы, волнуемая то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает. И часто на сквере или в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно».

Так длился этот курортный роман, пока не пришло письмо от мужа Анны Сергеевны о том, что у него разболелись глаза, он умолял жену вернуться домой. И Анна Сергеевна покорилась своей судьбе: уехала к мужу в губернский город С., оставив Гурова в Ялте.

Если вдуматься, то Анна Сергеевна — это лишь один персонаж из длинной череды женских лиц, судьба которых освещена в десятках, если не в сотне рассказов Чехова. Как правило, это — юные девицы, которые томятся в душной атмосфере мещанского быта. После окончания гимназии они стремятся всей душой поскорее вырваться из окружающей их сонной обстановки. Много раз Чехов говорит о судьбе такой девушки, но каждый раз рассказывает по-иному, как бы ищет вместе со своими героинями выход из удручающей их обстановки. Все эти попрыгуньи, душечки, Оленьки и Ниночки представляли собой приблизительно один тип девушек или женщин, вся жизнь которых предназначена для того, чтобы выйти замуж. С осуществлением этого желания вроде бы начиналась иная жизнь, но и тогда женщина не имела выхода в эту иную жизнь. На долю замужней женщины приходились только удручающие семейные заботы, а если даже ее существование было беззаботным, то всё равно оно оставляло в душе желание иной, лучшей жизни. Хотя об этой будущей жизни у нее не было каких-то ясно осознанных планов, например, желания заняться чем-то полезным. Автор не клеймит их бездельницами, не ставит им в вину отсутствие высоких идеалов, порывов к общественной деятельности. Чехов просто говорит, что «такова жизнь», но считает, что такая жизнь недостойна человека, что жизнь должна в будущем измениться. Но — как она должна измениться, какой стать?

Мы можем сказать, что «Дама с собачкой» — это та же «Анна на шее». До замужества и Анна Сергеевна, и Анна Петровна мечтали об иной жизни. Выросли они в одинаковых семьях: родители их, в какой-то степени образованные, были бедными людьми, которые не привили девушкам стремление к каким-то лучшим идеалам, к лучшей жизни, и потому им просто хотелось другой жизни. То есть было лишь стремление выйти замуж, чтобы вырваться из уготованного им провинциального жития. И стремление их осуществилось: Анна Сергеевна вышла замуж за фон Дидерица, а Анна Петровна — за Модеста Алексеевича, стала Анной на шее…

Казалось бы, судьба этих женщин в дальнейшем не должна была ничем отличаться, ибо обеим достались одинаковые мужья с лакейскими душами. Но Анна Петровна, отданная своим мужем в наложницы «его сиятельству», поняла, что новое положение дает ей неожиданное преимущество над супругом, и, проданная им, она презрительно говорит мужу: «Подите прочь, болван!» В дальнейшем жизнь ее идет по дорожке содержанки-любовницы: она катается с любовниками на тройках, ездит с ними на охоту, — легко усваивает мораль хищника, право сильного. Она заранее расчетливо обустраивает свое безбедное будущее.

Но можно ли представить себе, что Анна Сергеевна, «дама с собачкой», будет вести такой же образ жизни, как Анна Петровна? И тут мы видим, что это две различные женщины, с различным отношением к жизни и к морали. Безусловно, Анна Сергеевна отдалась Гурову по любви или, скажем так, приняв его ухаживание за подлинную любовь, потому что жаждала найти именно такую любовь. Но она не могла не чувствовать в своих отношениях с Гуровым, что стремительное развитие курортного романа весьма далеко от настоящей любви, и потому она так тяжело переживала свое «падение». Заметим, что она ни в чем не упрекает Гурова, в произошедшем винит, прежде всего, саму себя. И главный грех для нее состоит в том, что она так легко пошла на эту связь, и потому в глазах Гурова (а, значит, и всего мира) она недостойна уважения.

А Гуров, думая об Анне Сергеевне, мог бы объяснить ей причину их легкого сближения словами, которыми доктор Астров в пьесе Чехова «Дядя Ваня» упрекал Елену Андреевну: «Сознайтесь, делать вам на этом свете нечего, цели жизни у вас никакой, занять вам своего внимания нечем, и, рано или поздно, всё равно поддадитесь чувству — это неизбежно. Так уж лучше это… здесь на лоне природы… Поэтично, по крайней мере…»

Не будем упрекать Астрова за эти слова: он говорил их, понимая, что его любовь к Елене Андреевне потерпела крах. Но подобные слова мог сказать и Гуров, вспоминая свой курортный роман с Анной Сергеевной.

Да что там — Гуров! Сам Антон Павлович довольно критично относится к так называемой общественной деятельности женщин того времени. В «Доме с мезонином» автор словами художника-рассказчика упрекает Лидию, молодую женщину с упрямым маленьким ртом, что вся ее деятельность среди крестьян — лечение старух, обучение крестьянских детей, борьба с каким-то Благиным, который забрал в свои руки весь уезд, — вся эта «деятельность» бесполезна. Эта «теория малых дел» в забитой нуждой русской деревне абсолютно бессмысленна. На упрек Лидии, что художник отрицает значение медицины, тот говорит ей: «Да, она нужна была только для изучения болезней, а не для того, чтобы лечить их. Если уж лечить, то не болезни, а причину их… Мужицкая грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинскими пунктами не преуменьшают ни невежества, ни смертности…»

Удивительно, но может показаться, что эти запальчивые слова произносит не только художник-рассказчик в «Доме с мезонином», что это — слова самого Антона Павловича Чехова! Доктора Чехова, который в своем Мелихове, в медицинском кабинете принимал за день десятки больных посетителей-крестьян, ремесленников… А его неприятие просвещения крестьян в деревне, его выпад против книжек с жалкими наставлениями и прибаутками — ведь это же направлено против книжек из «Круга чтения» Льва Толстого, которого Чехов безмерно уважал!

Но в том-то и состояла проблема не только для персонажей рассказов Чехова, но и для самого Антона Павловича Чехова, а еще шире — для всей российской действительности того времени. Жизнь требовала не мелких подачек, не заплат на прорехах, а коренного изменения общественного устройства. Но если считать, что именно в этом состоял весь смысл творчества Чехова, то получается, что мы ведем речь не о писателе Чехове, а о каком-то революционере. Однако мы знаем, что это неправда, что Чехов, по своей писательской честности, не выписывал никаких рецептов решения задач, а лишь правильно ставил вопрос, являл перед читателем проблему. И потому, высказав это замечание, вновь вернемся к персонажам «Дамы с собачкой».

При расставании Анна Сергеевна сказала Гурову: «Я буду о вас думать… вспоминать. Не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся, это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться».

Когда она уехала, Гуров был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние, «ведь эта молодая женщина, с которой он больше никогда не увидится, не была с ним счастлива. Он был приветлив с ней и сердечен, но все же в его тоне и ласках сквозила тенью легкая насмешка, грубоватое высокомерие счастливого мужчины, к тому же почти вдвое старше ее».

Гуров считал, что роман этот благополучно закончился. Он вернулся к себе домой, в Москву, где всё очень скоро вошло в знакомую колею: Гурова уже тянуло в рестораны, в клубы, на званые обеды, ему уже было лестно играть в карты с профессорами, и он уже мог съесть целую порцию селянки на сковородке.

Прошел какой-то месяц, и Гурову уже казалось, что образ Анны Сергеевны уйдет из памяти, и только изредка она будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие женщины. Но на этот раз всё было по-иному: уже настала зима, а в его памяти было всё столь ясно, будто они расстались только вчера. «Закрывши глаза, он видел ее, как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее чем была; и сам он казался себе лучше, чем был тогда, в Ялте».

Гурова томило желание поделиться с кем-нибудь своим воспоминанием. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома — не с кем говорить. Не с жильцами же и не в банке!.. Однажды ночью, выходя из клуба, Гуров признался своему случайному партнеру по преферансу, что летом он познакомился в Ялте с очаровательной женщиной. На что этот спутник отозвался: «Дмитрий Дмитрич, а давеча вы были правы: осетрина-то с душком!»

Эта фраза об осетрине с душком стала классической в литературе: даже Михаил Булгаков в «Мастере и Маргарите» отозвался на нее словами об «осетрине второй свежести».

Но в душе у Дмитрия Дмитриевича слова об осетрине с душком вызвали глубокое возмущение: какие дикие нравы, какие лица!.. Гуров спал плохо этой ночью, весь день провел с головной болью. И в следующие ночи он спал дурно. Всё ему надоело, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить. А в декабре на праздниках он сказал жене, что уезжает по делам в Петербург, а сам уехал в губернский город С.

В губернском городе С. был глухой высокий забор вокруг дома фон Дидерица, одиночество в гостиничном номере, а затем, как выход из положения, поездка в театр. Когда в первом антракте ее муж ушел курить, Гуров подошел к сидевшей в кресле Анне Сергеевне и «сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно: — Здравствуйте.

Она взглянула на него и побледнела, потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку, очевидно борясь с собой, чтобы не упасть в обморок».

Затем Анна Сергеевна встала и направилась к выходу, а Гуров молча следовал за ней. Они куда-то поднимались, шли по каким-то внутренним театральным переходам и, наконец, остановились на какой-то площадке. Состоялось объяснение, Анна Сергеевна упрекала его в том, что он приехал, и тут же призналась, что всё время думала о нем, жила мыслями о нем. Гуров целовал ее лицо, щеки, руки, а она в ужасе отстраняла его от себя. Потом сказала шепотом: «Вы должны уехать… Слышите, Дмитрий Дмитриевич? Я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива, я даже теперь несчастна и никогда, никогда не буду счастлива, никогда! Не заставляйте же меняя страдать еще больше! Клянусь вам, я приеду в Москву…

«Когда они расстались, она всё оглядывалась на него, и по глазам ее было видно, что она в самом деле не была счастлива».

Далее рассказывается, как уже позже, в Москве, развивался этот так случайно завязавшийся роман. Она приезжала в Москву, останавливалась в «Славянском базаре» и посылала к Гурову человека в красной шапке. Гуров шел к ней, и никто в Москве не знал об их встречах. Это длилось долго. На одной из встреч Гуров думал о том, что у него было две жизни: «одна явная, которую видели и знали все, и была другая, тайная жизнь. По странному стечению обстоятельств, всё, что было для него важно, в чем он был искренен и не обманывал себя, была именно эта тайная жизнь. При их встречах Анна Сергеевна часто плакала, а Гуров не знал, как ее успокоить, и думал „Ну, пускай поплачет, а я посижу…“

А она плакала от скорбного сознания, что их жизни так печально сложились: они виделись тайно, скрываются от людей, как воры! Для Гурова было ясно, что эта их странная любовь когда-то кончится, но было бы немыслимо сказать об этом Анне Сергеевне. «За что она его любила? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они не его самого, а человека, которого создавало их воображение и которого они в своей жизни жадно искали… И ни одна из них не была с ним счастлива. И только теперь, когда голова у него стала седой, он полюбил, как следует…»

«Потом они долго советовались, говорили о том, как избавить себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу. Как освободиться от этих пут?»

«И казалось, еще немного — и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается».

Так кончился рассказ «Дама с собачкой», и у читателя (а равным счетом и у постановщика-режиссера) возникает чувство неудовлетворения: и это всё?.. Да что это, автор шутит, что ли? Или не знает, как закончить еще одну историю любви?

Между тем, и читатели, и литературная критика за редким исключением, вроде Н. А. Лейкина, с восторгом встретила эту даму в черном берете, гулявшую по набережной в Ялте. Но нашлась одна всегдашняя почитательница Чехова, С. С. Ремизова, которая написала ему в 1903 году из Петербурга: «Вы оставили своих героев, так сказать, в самую критическую пору их жизни, когда надо принять какое-нибудь решение, а какое? Вот трудный вопрос».

Читателю нужен твердый ответ. Вернее, он хочет, чтобы автор написал в конце рассказа: поступай так и не иначе!.. И забывает, что непреложным законом творчества Чехова был только один завет: автор должен правильно поставить вопрос о том или ином явлении. Судить о героях произведения должен сам читатель — в меру своей личной образованности и личного воспитания, то есть в меру своих личных моральных качеств.

Правда, с этими «моральными качествами» частенько происходят чудеса. Уж на что высокими моральными качествами руководствовался Л. Н. Толстой в конце своей жизни, а рассказ Чехова «Дама с собачкой» ему не понравился совсем. Толстой записал в своем дневнике: «Читал „Даму с собачкой» Чехова. Это всё Ницше. Люди, не выработавшие в себе ясного миросозерцания, разделяющего добро и зло. Прежде робели, искали; теперь же, думая, что они по ту сторону добра и зла, остаются по сю сторону, т. е., почти животные».

Вот так оценил рассказ Лев Николаевич: это всё, мол, идет от Ницше!..

Правильна мысль, что каждому человеку следует выработать себе ясное миросозерцание, разделяющее добро и зло. Но вся беда (или вся несостоятельность) этого утверждения состоит в том, что в жизни каждого человека добро и зло настолько перепутано, что в большинстве случаев не сразу разберешься в степени добра и зла в одной личности. Твердое миросозерцание выработал в себе Л. Н. Толстой, практически отрекшийся от своих великих художественных произведений в пользу нравоучительных рассказов с жалкими наставлениями и прибаутками для крестьян: «Чем люди живы?», «Сколько человеку земли надо?». Великий писатель земли русской, выработавший в себе понятия о добре и зле, будучи при смерти, запретил Софье Андреевне прийти и проститься с ним! «Вот тебе Ницше!..»

Но вернемся к Анне Сергеевне и Дмитрию Дмитриевичу Гурову. Автор оставил их в тягостной и неразрешимой ситуации: как жить дальше? Неразрешимость ситуации хорошо была понятна современникам Чехова, но может быть совершенно непонятна нашему современнику. Да, жить в таком раздрае невозможно, и потому напрашивается простой выход: они должны развестись со своими законными супругами и создать свою новую семью. Это же совершенно ясно!

Ясно только нашему современнику, потому что лишь в декабре 1917 года были изменены все законы о браке, и прежде всего тот, по которому законным признавался только церковный брак. Расторжение брака могло быть разрешено Святейшим Синодом и при условии, что хотя бы один из супругов признавался, что совершил прелюбодеяние. При жизни Чехова развод семьи осуществлялся с большими сложностями и препятствиями, далеко не каждая женщина или мужчина готовы были заставить себя пройти через тернии бракоразводного процесса. А тут еще: дала бы согласие на развод супруга Гурова со своими темными бровями? А Дидериц — тоже охотно согласился бы на развод?..

Да что там говорить, даже в нынешние дни, когда развод семьи представляет собой не самую тягостную ситуацию, далеко не каждый согласится разорвать семейные узы таким гласным путем. А что уж говорить о времени Чехова! Лев Толстой с его твердым, определенным миросозерцанием рассказал о подобном бракоразводном процессе в пьесе «Живой труп» и не нашел иного выхода для Феди Протасова, как застрелиться в суде, иначе ему не суждено было получить развода.

А Гуров? Мог ли он со своим характером, своими привычками пойти на такой шаг? Ведь мы догадываемся, что развод был бы не в его пользу, он лишился бы своего имущества (два дома) и общественного положения в банке, а это могло означать в будущем нищету. Анна Сергеевна согласилась бы и на нищету, но не Дмитрий Дмитриевич. Судя по нескольким словам, Гуров любит свою дочь (провожает ее в гимназию, говорит ей какую-то малопонятную фразу о температуре падающего снега), и даже из этих слов читателю становится понятно, что разрыв с прежней семьей — не такое уж простое дело.

Вот и стоят они обнявшись, Анна Сергеевна и Гуров, в номере гостиницы «Славянский базар», горюют и не находят выхода из создавшегося положения. И автор не предписывает, где им найти этот выход.

И потому получается, что режиссеру либо надо сочинить какую-то собственную неправдоподобную концовку этой истории, либо отказаться от постановки спектакля по рассказу «Дама с собачкой».

Нет, определенно, надо отказаться!