«Мне было до смерти обидно за одно: за то, что великие и чистые, мои родные немцы, должны мараться об это мясо»

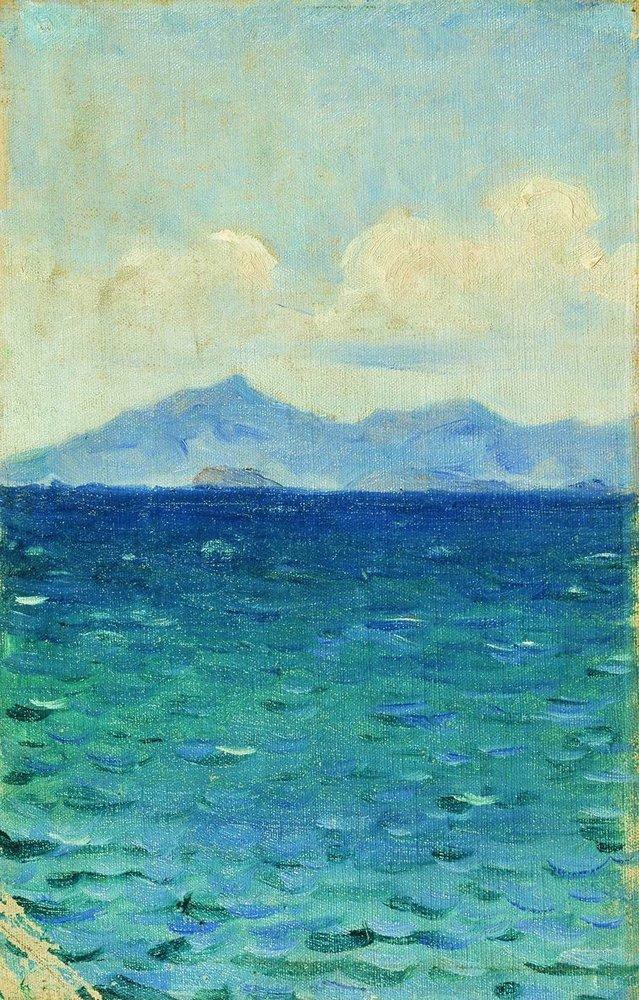

Мы, немцы, великие. Когда любим и думаем. Когда слушаем музыку и когда читаем. Об этом я часто говорил Алисе, когда мы сидели на чердаке дома моего дедушки.

Домик стоял под высокими, густыми деревьями, и на чердак просачивалось мало солнца. В этом был какой-то свой, особенный уют. Так казалось нам обоим.

Летними днями и вечерами мы забирались на чердак и читали друг другу Новалиса, Гофмана, Гельдерлина. Делать это мы могли бесконечно, и только дедушкин возглас, зовущий к столу, обычно прерывал нас.

Мы никогда не читали ничего о войне.

Отец предлагал тогда, это был год 1939-й, поехать путешествовать за границу, но мне совершенно не хотелось. Я знал: нигде в мире не может быть лучше, чем в моей родной Германии. А потом началась война.

Наш с Алисой мир был настолько полным, волшебным и самодостаточным, что о Гитлере мы знали понаслышке. Для нас всё это до такой степени не имело значения, что стыдно даже признаваться.

А потом меня призвали.

Ничего удивительного в том, что создавшая величайшую литературу, музыку и философию Германия построила великую армию, для меня не было.

Быть солдатом этой армии было для меня то же, что быть читателем того же Гельдерлина. Я пользовался плодами великого.

У меня не было ни малейшего сомнения, что мы закончим войну с русскими быстро, как музыкальную пьесу. Сами русские, всё их существование, увенчанное варварской революцией 1917 года, казались мне воплощенным нарушением мировой гармонии, которое мы, немцы, должны устранить.

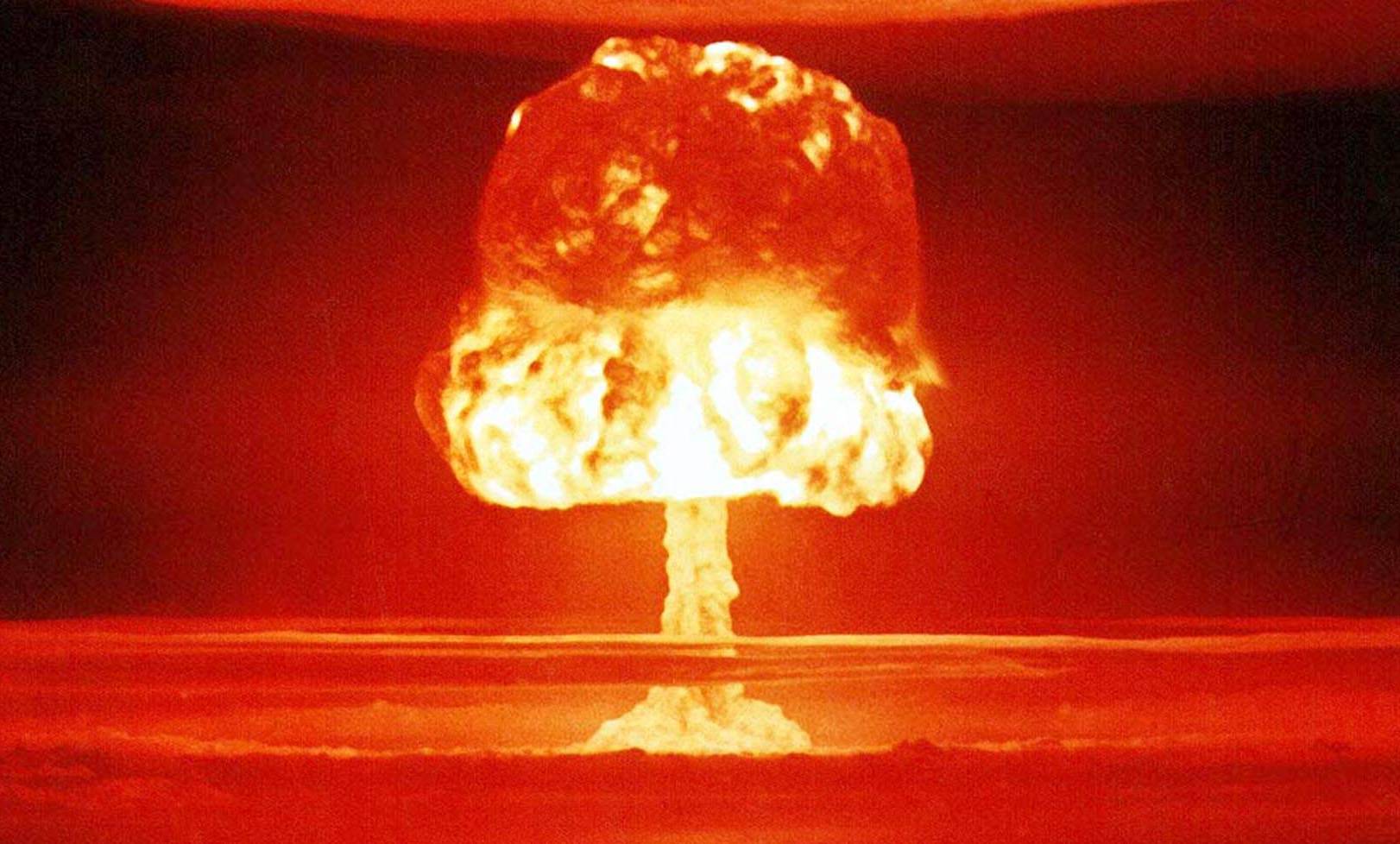

Мы взяли их в котел под Вязьмой. Наступление одной из наших группировок разрешилось этим котлом как один аккорд разрешается другим.

Мне было до смерти обидно за одно: за то, что великие и чистые, мои родные немцы, должны мараться об это мясо. Ходячее, бегающее и ползающее русское мясо.

Мы называли их свиньями. И это действительно были свиньи. Они не имели человеческого облика. На нас в тот момент двигались большие мясные комья с висевшими на них ошметками одежды и оружия. Ни за что на свете я не хотел тогда смотреть вперед и вообще смотреть на них.

— Клаус, стреляй! — крикнул кто-то у меня за головой.

Я сел за пулемет, дал несколько очередей, но такое впечатление, что пули не то вязли в этом наползающем на нас мясе, не то проходили сквозь него. Может быть, кто-то из вражеских солдат падал, но «материя русских» словно рождала на его месте нового, затягивая брешь. Это было чудовищно.

Я изо всех сил начал стрелять. Стрелять так, чтобы ничего живого передо мной не оказалось. И в какой-то момент действительно почудилось, что мы справимся с этим наваждением. Наши пулеметы расстреливали этот кошмар, освобождая от него и нас самих, и весь мир. Но кошмар от наших бесконечных выстрелов только нарастал и словно смеялся над всеми нами…

И так ясно тогда вдруг представился мне чердак нашего дачного домика, на котором мы сидели с Алисой. Громкий голос дедушки, зовущий пить чай с медом.

— Дедушка, мы сейчас! Закончу только с этими тварями! — про себя ответил я ему сквозь грохот пулеметов.

Господи! Как никчемны, даже не сказать слабы, были все мои молитвы Тебе, с детства и до сих пор — когда к нам вплотную подошла смерть. Как смерч, она закручивается над нами, и человек, попадая в этот смерч, оказывается бессильней песчинки. Крики русских, их штыки, тарахтение наших собственных пулеметов создают этот вихрь. Наши голоса…

Клаус лежит на своем пулемете, будто крепко заснул.

Кто сделал это? Кто смеет делать такое с великими немцами, приносящими подлинный свет в темный, невежественный мир?

Вокруг дерутся ножами, пытаясь разрубить, разрезать на куски, уничтожить безобразное русское мясо, которое уже буквально садится на нас. Если бы я хоть раз ощутил такое раньше!

Все время с момента, как наша армия посадила врага в этот котел, мне казалось, что перед нами ослабшие, обреченные на смерть люди. Что победа в войне неизбежно за нами — самым просвещенным и духовно одаренным народом человечества.

Смерч закручивался все туже, рвущееся в нашу сторону мясо хлестало по лицу. Я воткнул штык в один из его кусков и отбросил в сторону на несколько метров. Ага!

Точно также отбросил второго. Пока поворачивался к третьему, успел на миг еще раз вспомнить наш чердак, Алису, услышать дедушку.

Наши начали стрелять, а мясо — валиться.

«Все это начинает уже уходить, скоро уйдет под землю!» — подумал я и тут же вдруг понял, насколько детской была эта моя мысль. Такими же были и все остальные мысли, которые когда-либо приходили в голову. Ни одной взрослой у меня не было, хотя не скажешь сразу, наверное, какие они из себя, эти мысли.

Кто-то у меня под боком выворотил русскому кишки. Этот смерч — только ли я его слышал или другие тоже? — на миг сделался тише, хотя никуда не делся. И начал становиться потом все громче.

Половину мяса мы разбросали, но облегчения от этого не чувствовалось. Я и не заметил, как мне вдруг отсекли ухо.

Была ночь, и казалось, что вокруг не воздух, а наваленный до самого неба уголь. В голове не переставала звучать какая-то знакомая, но непонятная мне песня.

Я видел лицо моего сослуживца Людвига, который лошадиной силы ударом проломил голову красноармейцу и, конечно, убил его. Но в тот же момент что-то ударило и меня. Может, это был выстрел, а может — удар штыком.

Тьма, стоявшая до того поодаль, подошла ко мне и завалила все. Я поднял голову вверх, к небу, и непонятным языком пролепетал: «Господи!»

Ответа в проносящейся передо мной вечности не было. Я хорошо это понял. И это была моя первая взрослая мысль.

В выросшей передо мной темной дали я увидел церковку, стоящую на краю дедушкиной деревни. В нее шли Алиса, дедушка и я сам, абсолютно отделенный от того меня, которого засасывал смерч на страшном поле боя с русскими. Меня как будто кто-то поднял и шарахнул об эту церковку, стерев ее с лица земли и уничтожив всех, кто в ней находился. После этого кто-то плюнул мне в затылок, снова взял — и прямо растер об землю. Над землей прогремел мерзкий звук, как будто что-то огромное и нелепое упало на рояль — сразу на все клавиши. Этот звук, по сути, передавал величие, к которому я стремился, которому поклонялся.

Я хотел прокричать, рассказать обо всем этом Клаусу и другим немцам, передать, чтобы они прекратили делать то, что делают, и скорее убегали с этого поля и вообще с русской земли, пока с каждым из них не произошло то же, что со мной. Но язык мой словно был вырван. Мир слышал только беспомощный хрип, издаваемый глоткой, брошенной за грань вселенной и мгновенно забытой всем живым.