Питаться крошками с мирового стола унизительно. Интервью с экономистом

С начала 2023 года в российских вузах началось преподавание нового предмета «Основы российской государственности». Этот курс был создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Авторы заявляли своей целью сформировать патриотическое мировоззрение у студентов, дать им знание о собственной стране и ее многовековой истории.

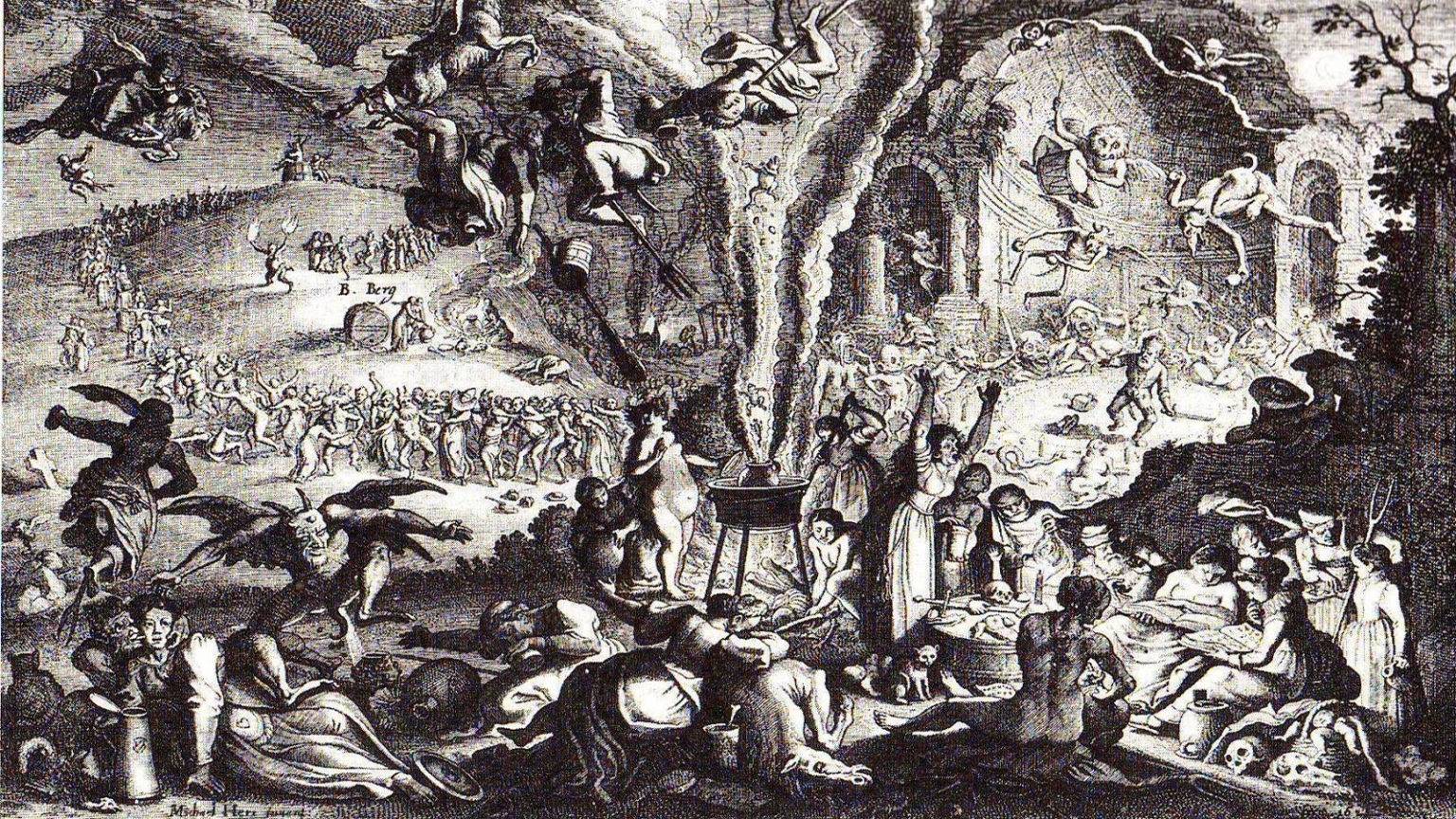

Курс опирается на понимание России как страны-цивилизации, отличительной особенностью которой является опора на традиционные духовно-нравственные ценности. Эти ценности были явно описаны президентом в указе № 809 от 9 ноября 2022 года «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Масштаб и скорость, с которыми вводился курс, заставляют пристально всмотреться в этот процесс. Одним из вузов, которые осуществляют внедрение нового предмета, стал Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ, Нархоз). С этим ИА Красная Весна обратилась к начальнику управления дополнительного образования НГУЭУ, доценту и кандидату экономических наук Коложвари Эдуарду Сергеевичу.

ИА Красная Весна: Новый вузовский курс «Основы российской государственности» создавался экстренно, его внедрили за год, содержание и способ преподавания сейчас активно обсуждается в профессиональной среде. Расскажите о роли вашего университета в этом процессе.

Эдуард Коложвари: Я вам расскажу свою реконструкцию событий. Порядка года назад, наверное, в прошлом сентябре 2022 года началось это движение, а к ноябрю мы принимали первую конференцию — это была широкая дискуссия гуманитариев — вузовских преподавателей гуманитарных дисциплин — философов, социологов, историков, международников. Обсуждали текущую ситуацию по отношению к истории, стали много рефлексировать по поводу того, что такое Россия. Мы же действительно мало знаем Россию.

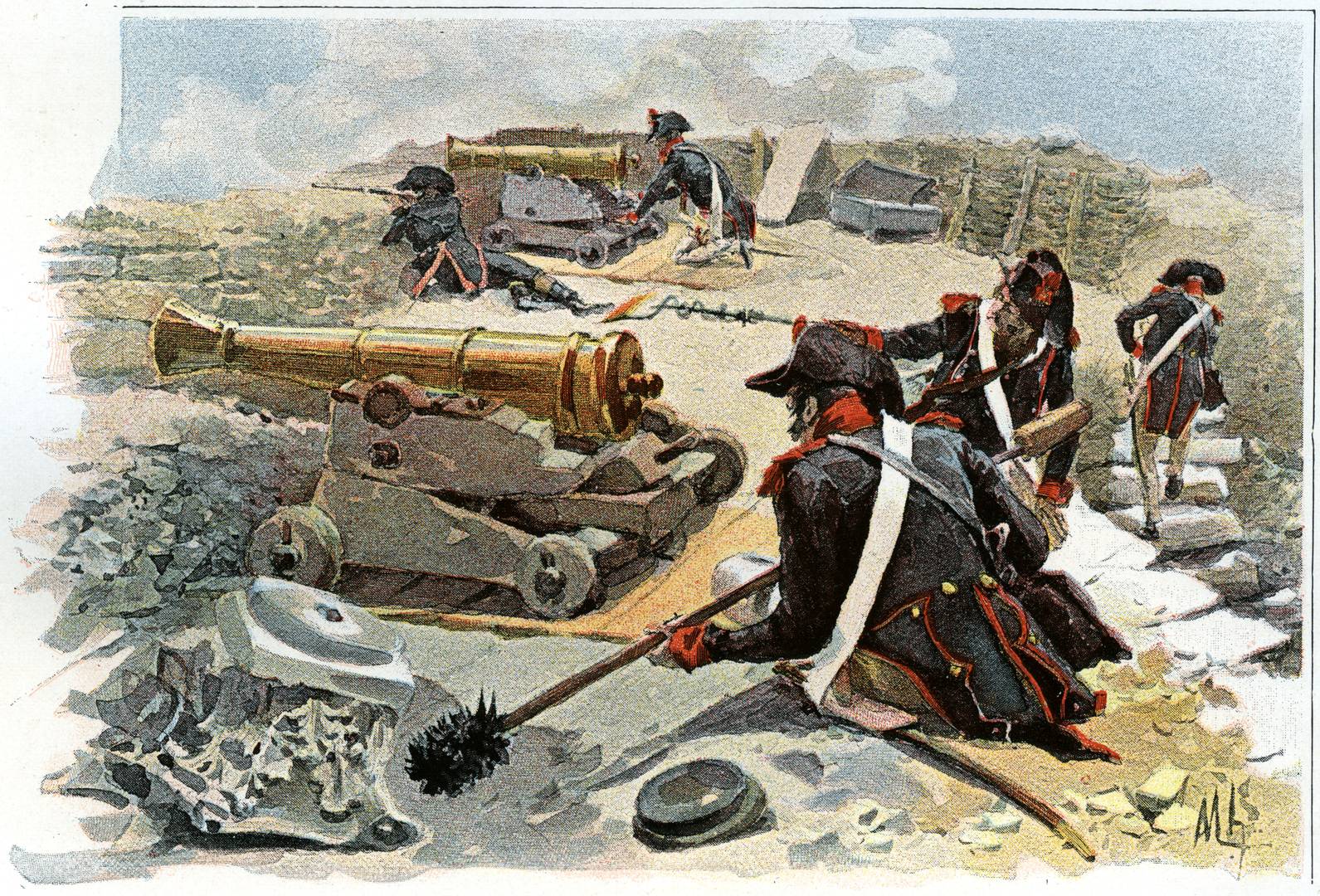

Была запущена серия таких разговоров, было несколько больших конференций. Началось всё с историков, потом подключились философы, социологи, экономисты. Встречи проводились по всей стране в столицах федеральных округов в крупных университетах, их было штук 30, может. После конференций стало понятно, что нужен курс для студентов, началось формирование пула ответственных вузов, которые смогли бы сделать учебное пособие, с одной стороны, а с другой — была запущена программа подготовки преподавателей, которые могли бы говорить про Россию. Процесс начался с МИФИ — наш ядерный институт, структура «Росатома». Он был центром движения, отсюда близкое к естественно-научной тематике название проекта «ДНК России».

Когда стало понятно, что это будет курс на первом году обучения — 72 часа, обязательный — нашли оператора — РАНХиГС, он стал поддерживать программу повышения квалификации. Первая волна обучения прошла — около 6 тыс. человек. Мы тоже собирали людей, находясь в сетевом взаимодействии с оператором — РАНХиГС выдавал материалы, мы у себя очно обучали преподавателей (два-три дня), которые приезжали с закрепленных за нами территорий, из крупных вузов. Впоследствии нам сказали, что мы в этой же структуре будем поддерживать внедрение курса, сопровождение, методическую и педагогическую работу.

Называется это ОМЦ (опорный методический центр) по внедрению курса «Основы российской государственности» в программы высшего образования. Мы даем материалы тем, кто читает курс, собираем и обобщаем информацию, проводим конференции, повышение квалификации. Сибирский федеральный округ поделен между НГУЭУ и Томским государственным университетом, у нас есть Республика Алтай, Алтайский край, новосибирские вузы, Иркутск и к нам присоединяются местные филиалы.

ИА Красная Весна: На прошедшей 30 ноября в Вашем вузе конференции, посвященной курсу, была секция методическая, а также блок, посвященный экономической теме. Эти вопросы также войдут в новую дисциплину, или это смежное направление?

Эдуард Коложвари: Методическую секцию мы делали, чтобы люди могли поделиться своими педагогическими практиками — курс сложный, новый, вовлеченных людей много. Все преподаватели достойные, проектный офис «ДНК России» отсматривал материалы выступлений. Люди яркие, интересные, они имеют все свое мнение, свое педагогическое представление, мы обмениваемся опытом, как лучше преподать дисциплину, как детям лучше заходит та или иная идея. Кто-то в игровой форме преподает, кто-то их в музей водит, кто-то в оперу… очень много идей, вариантов. Мы пытаемся обобщить опыт наших коллег по преподаванию всего курса, будем издавать пособие. В этом году идет сбор материалов, кейсов и методик — как лучше преподавать. По поводу того, что преподавать — мы дискутировали год и до сих пор не остывают разговоры. Курс, все-таки, централизованный, мы говорим про то, что там написано — обсуждаем оттенки.

В 2024 году будет следующая волна — как ОМЦ мы попали в число вузов, которым дали разработать разные дисциплины. Есть несколько сопряженных с курсом дисциплин и компетенций, их много — это философия, социология, политология, всего 12 предметов. Опора на ценностную базу влечет за собой пересмотр подходов к образованию, к тому, какой материал мы даем студентам. Попытаемся сейчас пересмотреть их с точки зрения заявленных ценностей. Мы отвечаем за экономику, должны написать учебник для высшей школы. В будущем готовится большой нацпроект — планируется переписать 200 учебников.

ИА Красная Весна: Слушая выступления Ваших коллег, можно отметить, что преподавание экономики в условно западно-либеральном ключе больше невозможно — она больше не отвечает нашему пониманию реальности. Тут же возникает неопределенность — как про экономику рассказывать. Какую модель Вы видите наиболее перспективной?

Эдуард Коложвари: Нужно начать с широкой дискуссии. Есть много аспектов в экономической науке. Интересно развивается поведенческая экономика. Я бы не сказал, что Economics не работает, спрос-предложение же есть, мы же от него никуда не уходим, мы же не строим плановую экономику. Была бы задача вернуть госплан, рассчитать межотраслевой баланс — сели бы, опять подумали, сколько нужно сапог производить, БТР, камазов, патронов и так далее. Нет пока у нас единой модели описания этой экономической реальности, и создать ее — это очень интересная интеллектуальная задача. Экономику не переизобретаем, это точно, пересмотрим с точки зрения нашей реальности.

ИА Красная Весна: У нас сейчас охлаждение отношений с Западом и потепление отношений с Китаем. Как Вы смотрите на китайскую модель?

Эдуард Коложвари: Мы стараемся изучать «все цветы», там же тоже есть и плюсы, и минусы. Мы понимаем, за счет чего растет китайское общество, есть много бесправных людей в трудовых отношениях, есть неравномерная концентрация благ. В китайской экономике очень много проблем, она начинает замедляться, она уже подисчерпалась. К тому же наша страна не стремится в их объятия бросаться, насколько нам китайская модель привлекательна — не знаю.

Конечно, Китай сильно прибавил, завидно, какая техника, какая культура производства. Это заслуживает уважения. Мы изучаем и менеджмент, их передовые модели. При этом у нас есть вещи, которые не получаются, но мы сейчас говорим про менеджмент, про то, как управлять, как это всё устроено, а экономика — более фундаментальная вещь. Есть вопрос равновесия, есть вопрос учета доходов-расходов, учета национального богатства и так далее.

ИА Красная Весна: Ваш коллега настаивал, что экономика — общечеловеческая наука, нет специальной китайской, российской, немецкой экономики. Для Вас это так, или все-таки национальные особенности давлеют?

Эдуард Коложвари: Когда я говорю про общечеловеческий подход, имею в виду, что нужна общая система измерения, нам нужно сопоставлять экономики. Как можно Нигер сопоставить с Монголией или Россию с Аргентиной? Сейчас есть приоритет у статистики: ВВП, система счетов, которые более-менее сопоставимы. Мы понимаем, какие страны больше производят, какие больше занимают, об этом я постоянно выступаю — перед студентами, школьниками, партийцами, широким кругом лиц. Показываю, где какие страны лучше формируют богатство, где мы отстаем, где мы сильнее. В этом плане хозяйственная ткань — она общечеловеческая. Есть более сложные вопросы, касающиеся справедливости распределения, все страны отвечают с одной стороны одинаково, а с другой стороны по-разному. Соответственно мы видим, что блок во главе с США удерживает пальму первенства и производственную, и технологическую, и финансовую. Китай пытается вырваться где-то за счет производительности, где-то за счет эксплуатации своего населения. Всемирный банк прогнозирует, что к 2050 году Китай будет первой экономикой мира по производству благ, но будет ли китайский юань доминирующим — мы не знаем. Будет ли китайский образ жизни доминирующим? Вряд ли. Я был бы рад, чтобы мы строили свою экономически привлекательную модель, у нас всё есть — и ресурсы, и территория, и много умных хороших людей, нам нужно начать поэффективнее управляться.

ИА Красная Весна: Экономика не существует сама по себе без внешнего целеполагания. Наш президент говорил, что патриотизм является нашей идеологией, как патриотизм в сфере смысловой сочетается с глобализмом в экономической?

Эдуард Коложвари: Либо то, либо другое. При этом есть разница между патриотизмом и протекционизмом. Гипотеза про потребление, что через потребление у нас идет диктат рынка, это хорошая модель, мы по ней 30 лет шли, у нас полки магазинов полные, страна снабжается, может миллиард людей живет лучше нас, но 6 миллиардов живут хуже, чем мы. Мы не самая бедная страна — десятая экономика в мире и будем через 50 лет 8-10-я, мы не уменьшаемся. У нас не хватает здоровой производственной идеологии, мы расслабились, отдали страну, вот ее и начали сильно эксплуатировать. Кто у нас хозяин скважин-плотин? Везде были иностранцы, корпорации, а мы после распада Союза как туземцы: бусики дали, джинсы, кока-колу, вот и радуемся. Прошло какое-то время — начинаем задумываться.

Если говорить об экономике, то она была всегда, человек что-то производил и обменивал, а идеология — потребность более высокого уровня, это уже другая категория. Экономика — вещь более примитивная, простая. Что мы сейчас делаем? Работаем над тем, чтобы предприятия были эффективными, чтобы люди на рынке труда тоже были эффективными, чтобы качество человеческого капитала было выше, чтобы человек увеличивал производительность труда. С точки зрения того, как работает наша экономика, есть что «подкручивать». Но не нужно забывать, у нас неравенство в доходах и неравномерное развитие регионов, перекапитализация одних структур и хроническое недофинансирование других.

ИА Красная Весна: Слушая студенческие доклады, невольно отмечаешь оторванность их рассуждений от реальности. У нас в экономике есть несколько ключевых проблем, обойти которые нельзя, это и примат экспорта, и зависимость от технологического импорта, в конечном счете это и пересмотр итогов приватизации. Студенты рано или поздно всё равно этими темами зададутся, должны ли мы поднимать эти вопросы в вузах?

Эдуард Коложвари: Я за то, чтобы честно разговаривать со студентами и формировать из них умных и думающих людей. У нас нет запретных тем. Итоги приватизации пока не пересматриваются, хотя есть предложения сдать всю собственность, есть такие модели, но они ничем не заканчиваются. Многие получили квартиры, они стоят $100-300 тыс. Это тоже собственность, оставшаяся от Советского Союза. Конечно нечестно, когда вся страна строила заводы, а они попали к условному Чубайсу, это надо расследовать.

Залоговые аукционы — это феномен, с которого началась наша олигархия. Хорошо было бы вернуться и оценить это с правовой точки зрения. Должен быть примат закона. У нас установок не говорить об этих вещах не было. Я думаю, что через три-четыре поколения всё перераспределится, мы по большому счету еще не видели передачи богатства. Через 50 лет мы увидим другую картину. В США, например, порядка 80% состояний являются наследными, там богатые семьи влияют на политику, формируют повестку, таково буржуазное общество.

У нас не получается такое же огромное производство построить, как в Америке. У нас 2% от мирового ВВП и то за счет добычи ресурсов. Нам точно надо строить какую-то привлекательную модель.

Наша страна недооценена раз в семь, такую оценку дает академик Аганбегян, а все американские фонды переоценены раза в три-четыре. Взять ту же Tesla, выручка которой несопоставима с капитализацией в $1 трлн, это явный перекос. Американцы, как мировой центробанк, начинают создавать различные финансовые инструменты, они сильно в это любят играть, надувают-сдувают пузыри. Но, несмотря на все свои проблемы, у них на душу населения больше благосостояния, они сейчас приобретают от своего положения мирового центробанка.

Мы находимся в худших условиях, нас используют. Необходимо отстроиться от этого, понять, где мы недооценены, надо понять свою силу, свои преимущества. Нам надо выйти на справедливую стоимость, когда мы ревизию страны и своих сил сделаем, начнем выходить из угнетенного состояния, я думаю, мы найдем очень много интересных моделей. Нельзя сказать, что будет через 100 лет, но мы можем продлевать тренды, строить модели. Строить цифровые двойники экономики мы можем. Построить тысячи таких двойников и выбрать привлекательный. Я хотел, чтобы мы по этому пути двинулись.

Лично для меня, необходимо смотреть на экономику с этих позиций. Пилить опилки и крошки с мирового барского стола унизительно, дальше некуда, мы на пределе. У нас огромная страна, 10-я экономика, но в мировом ВВП — только 2%. Надо делать нормальный продукт, достойно им торговать, начать делать вещи с высокой добавочной стоимостью. Надо не просто пшеницу или нефть отправлять на экспорт, а сложные, серьезные продукты. Тогда мы и жить будем по-другому, более достойно. Надо выбить, выгрызть свое место в мировом разделении труда. Лично меня такой разговор вдохновляет. Для меня патриотизм — сделать страну сильной, привлекательной, производительной.