О коммунизме и марксизме — 147

Так ли уж абсолютна отлученность Герцена от того, что, порождая боль, одновременно сулит ей возможное утоление? Иначе говоря, так ли уж он отлучен от цели?

Ответ на этот вопрос важен нам, потому что Ленин говорил об особой роли Герцена в своей знаменитой статье «Чествуя Герцена» и потому что Герцен нечто предугадал в том, что случилось с нами. Я имею в виду крушение Советского Союза и советского образа жизни.

Герцен говорил о своей отлученности от цели и порожденным ею отчаянием неоднократно.

11 сентября 1842 года он записал в своем «Дневнике»: «Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования, — а между тем наши страдания — почка, из которой разовьется их счастие. Поймут ли они, отчего мы лентяи, отчего ищем всяких наслаждений, пьем вино… и пр.? Отчего руки не подымаются на большой труд? Отчего в минуту восторга не забываем тоски?.. О, пусть они остановятся с мыслью и с грустью перед камнями, под которыми мы уснем, мы заслужили их грусть. Была ли такая эпоха для какой-нибудь страны? Рим в последние века существования — и то нет. Там были святые воспоминания, было прошедшее, наконец, оскорбленный состоянием родины мог успокоиться в лоне юной религии, являвшейся во всей чистоте и поэзии. Нас убивает пустота и беспорядок в прошедшем, как в настоящем отсутствие всяких общих интересов».

Такая запись — это крик боли, порожденной отсутствием цели. Но вот мы переходим к знакомству со статьей «Концы и начала», которая написана в 1862 году, то есть через двадцать лет после только что процитированной нами записи в «Дневнике».

Одно дело — ликование Мережковского, извращающего эту статью. А другое дело — сама статья. Что же мы читаем в ней вслед за утверждением, что поколение, от имени которого выступает Герцен, обладает лишь болью по поводу бесцельного своего бытия и ничем больше?

Сказав об этой боли, к которой всё якобы для этого поколения сводится, Герцен далее так характеризует современное ему буржуазное общество: «Перед нами цивилизация, последовательно развившаяся на безземельном пролетариате, на безусловном праве собственника над собственностию. То, что ей пророчил Сиэс, то и случилось: среднее состояние сделалось: всем — на условии владеть чем-нибудь. Знаем ли мы, как выйти из мещанского государства в государство народное, или нет — всё же мы имеем право считать мещанское государство односторонним развитием, уродством».

Герцен имеет в виду знаменитую фразу, сказанную крупным деятелем Великой французской революции, аббатом Эммануэлем-Жозефом Сийесом (1748–1836), по поводу будущего господства буржуазии, она же — третье сословие во французской добуржуазной монархии. В своей брошюре «Что такое третье сословие», вышедшей в январе 1789 года, то есть за полгода до начала Великой французской революции, аббат Сийес пишет: «План настоящей брошюры очень прост: поставить три вопроса и ответить на них:

1) Что такое третье сословие? — Все.

2) Чем оно было до сих пор в политическом отношении? — Ничем.

3) Чем оно желает быть? — Чем-нибудь».

Читатель легко обнаружит как преемственность между этими словами Сийеса и строками из «Интернационала» «Кто был ничем, тот станет всем», так и отличие этих строк от того, что сказано в великой коммунистической песне.

Сийес, во-первых, подчеркивает, что третье сословие было ничем именно в политическом отношении, то есть у него не было прав.

Когда в «Интернационале» говорится «кто был ничем», то имеется в виду то же самое. То есть что прав лишен пролетариат, и что права узурпированы буржуазией, то бишь третьим сословием. Но поскольку в песне не сказано, в силу жанра, о том, что пролетариат является ничем в политическом или социальном отношении, а не вообще, то находятся порой любители утверждать, что пролетариат — это тотальное ничто, которое должно стать всем.

Тотальное ничто — это черта XXI века. Это та погибель, которая принесена в мир способностью производить человека как вещь. В эпоху «Интернационала» или аббата Сийеса ни о чем подобном нельзя было помыслить. А поскольку слова аббата Сийеса были известны каждому, то автор «Интернационала» Эжен Потье (1816–1887), написавший свою песню в 1871 году во время разгрома Парижской коммуны, имел в виду не ничтойность пролетариата, а отсутствие у него определенных прав — экономических, социальных, политических, культурных. Потье понимал, что каждому из тех, кому адресован «Интернационал», это понятно.

Во-вторых, Сийес, осторожничая, говорил, что буржуазия, то есть третье сословие, хочет стать не всем, а чем-либо. А Потье, оппонируя Сийесу, сказал, что пролетариат хочет стать всем.

Возвращаясь к тому, что Герцен говорит по поводу напророченного Сийесом господства третьего сословия, то есть буржуазии, обратим внимание на то определение, которое Герцен дает буржуазному государству как государству «среднего состояния», которое сделалось всем «на условии владеть чем-нибудь».

Герцен определяет данное государство среднего состояния как мещанское государство. И говорит о необходимости превращения мещанского государства в государство народное.

Можно ли назвать такую позицию Герцена бесцельной и состоящей только из боли? Безусловно, нет. Право Герцена состоит в том, чтобы заострять подобным образом определенные черты тягостной для него ситуации. Но мы-то понимаем, что превращение мещанского государства в государство народное — это и есть цель. Причем цель масштабная, стратегическая. Другое дело, знает ли Герцен пути к реализации подобной цели. Но цель-то ему ясна. И это с несомненностью явствует уже из приведенной нами короткой цитаты.

Знакомясь с тем, что сказано далее, мы окончательно убеждаемся в целевом характере позиции Герцена. Сказав об уродстве буржуазного государства, так как по сути своей оно есть именно мещанское государство, Герцен далее пишет: «Под словом „уродства“, „болезни“ мы обыкновенно разумеем что-то неестественное, противозаконное, не отдавая себе отчета, что уродство и болезнь естественнее нормального состояния, представляющего алгебраическую формулу организма, отвлечение, обобщение, идеал, собранный из разных частностей исключением случайностей. Отклонение и уродство подзаконны тому же закону, как и организмы; в ту минуту, когда бы они освободились от него, организм бы умер. Но, сверх общей подзаконности, они еще состоят на особых правах, имеют свои частные законы, последствия которых опять-таки мы имеем право выводить, без всяких ортопедических возможностей поправлять. Видя, что у жирафа передняя часть развита односторонно, мы могли догадаться, что это развитие сделано на счет задней части и что в силу этого в его организме непременно будет ряд недостатков, соответствующих его одностороннему развитию, но которые для него естественны и относительно нормальны».

То есть для Герцена буржуазное государство, являющееся по своей сути именно мещанским государством, не может быть избавлено от своих уродств и болезней потому, что эти уродства и болезни являются таковыми только при сопоставлении мещанского государства с неким правильным, идеальным государством. Но что таковым мещанское государство стать не может, потому что по отношению к себе самому, а не к некоему абстрактному идеалу, оно является не болезненным, не патологическим, а внутренне сбалансированным. И что болезни и патологии являются неустранимым свойством именно не идеальной, а мещанской государственности. И если кто-то — Герцен понимает, кто именно — провозгласит в качестве цели необходимость избавления мещанской государственности от ее патологий и болезней, то этот кто-то просто будет дурачить голову поверившим ему людям. Потому что мещанская государственность не может быть избавлена от болезней и патологий без избавления ее от сбалансированности, то есть без ее обрушения.

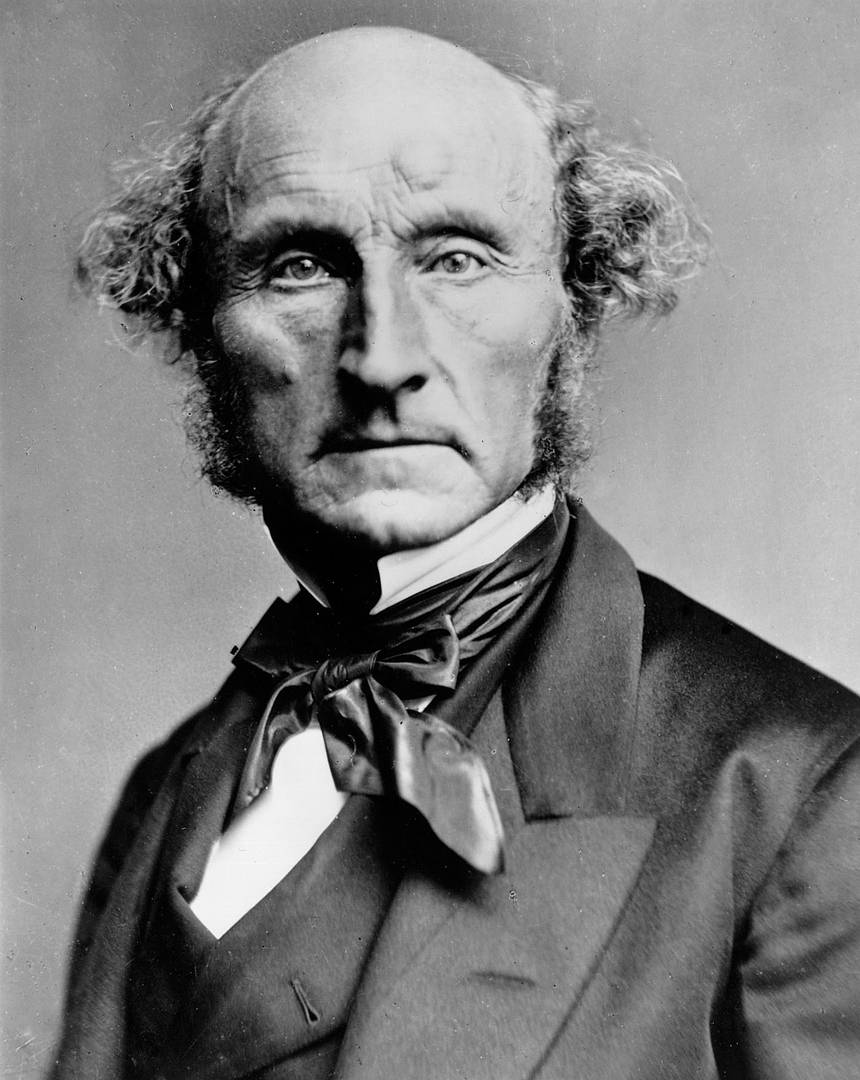

Продолжая свое сравнение мещанского государства с жирафом, обладающим особым внутренним устройством, являющимся патологическим с точки зрения оптимального сочетания частей своего тела, но неотменяемым для жирафа, Герцен (именуя жирафа по-латыни камелеопардалом), пишет: «Переднюю часть европейского камелеопардала составляет мещанство — об этом можно бы было спорить, если б дело не было так очевидно; но однажды согласившись в этом, нельзя не видеть всех последствий такого господства лавки и промышленности. Ясно, что кормчий этого мира будет купец и что он поставит на всех его проявлениях свою торговую марку. Против него равно будет несостоятельна нелепость родовой аристократии и несчастье родового пролетариата. Правительство должно умереть с голоду или сделаться его приказчиком; у него на пристяжке пойдут его товарищи по непроизводительности, опекуны несовершеннолетнего рода человеческого — адвокаты, судьи, нотариусы и пр. Вместе с его господством разовьется понижение всего нравственного быта, и Ст. Милль, например, вовсе не преувеличивал, говоря о суживании ума, энергии, о стертости личностей, о постоянном мельчании жизни, о постоянном исключении из нее общечеловеческих интересов, о сведении ее на интересы торговой конторы и мещанского благосостояния. Милль прямо говорит, что по этому пути Англия сделается Китаем, мы к этому прибавим: и не одна Англия».

Джон Стюарт Милль (1806–1873) — выдающийся английский ученый, которого иногда называют самым влиятельным англоязычным философом XIX века. Он был и политиком (членом английской Либеральной партии), и философом, заложившим основы той философии либерализма, на которую опиралась либеральная политика, провозгласившая свободу личности как альтернативу неограниченному государственному и общественному контролю.

Бывши вначале поклонником так называемого утилитаризма, основанного на убеждении во всемогуществе рассудочного элемента в жизни человека и человеческого общества, Милль позже стал говорить об огромной роли чувств в жизни человека.

Бывши вначале безусловным поклонником буржуазного общества, Милль позже под влиянием Сен-Симона стал сомневаться в благотворности общественного устройства, основанного на частной собственности и неограниченной конкуренции.

Что именно имел в виду Милль, говоря о китаизации Англии и Европы? Какая именно китаизация имеется в виду? Речь явно не идет о современном Китае, но в еще меньшей степени речь идет о Китае эпохи буржуазного развития Европы. Речь идет о Китае как метафоре. Суть этой метафоры в том, что в некоем неподвижном обществе, которое одни называли азиатским, другие персидским, третьи — китайским, каждый раз имея в виду собственно европейскую неподвижность, возникает то, что сейчас именуется унифицированностью. То есть стирание всех и всяческих различий в пользу создания одного типа личности, ориентированного на один тип потребления, одни культурные стандарты и прочее, и в этом смысле уже и не являющегося носителем настоящего личностного начала.

Милль и Герцен, ссылающийся на Милля, не демонизируют Китай и вообще не погружаются в те или иные моменты жизни реального Китая. Они говорят о неподвижности общества, о его отказе от истории. И в этом легко убедиться, знакомясь с работами Милля чуть более основательно. Это я и предлагаю сделать читателю.

На какое именно из произведений Милля ссылается Герцен в приведенной мною выше цитате? Герцен очевидным образом ссылается на знаменитый труд Милля «О свободе». В этом труде Милль, именуя современное ему буржуазное государство (по Герцену, мещанское государство) regime (общественный строй, строй мысли, чувствований и действий), сулит возникшему regime в каком-то смысле китайское будущее.

«То, к чему так ревностно стремятся наши английские филантропы, — пишет Милль в своей книге „О свободе“, — китайцы осуществили у себя с таким совершенством, какого трудно было даже ожидать; у них все люди — как один человек, у всех одни мысли, одни понятия, одни правила, — и что же вышло из этого? Наш regime общественного мнения представляет совершенное тождество с воспитательной и политической системой Китая; вся разница только в том, что наш regime находится в неорганизованном состоянии, а китайская система окончательно организована, и если индивидуализм не устоит против стремлений этого regime, то Европа, несмотря на всё свое прекрасное прошедшее и несмотря на всё свое христианство, сделается вторым Китаем».

То есть Китай для Милля — это метафора полной однородности всех представителей сообщества, слагающих на основе этой однородности государство, поддерживающее такую однородность. Никакого отношения к реальному Китаю это не имеет. Китай был невероятно сложен по распределению социальных ролей, китайская культура и религия всячески поощряли подобную сложность ролей. Китай был и остается очень разнообразным по своей региональной специфике.

Та унификация, о которой говорит Милль, гораздо больше похожа на нынешнюю американскую унификацию, именуемую глобализацией. Она-то и является источником исторической неподвижности, то есть конца истории, о чем прямо заявил Фукуяма.

Размышления Герцена по поводу Милля, размышления самого Милля и инсинуации Мережковского интересны для нас тем, что они прямо связаны с нынешним, предсказанным состоянием человечества. Тем состоянием, которое Достоевский называл муравейником, Александр Зиновьев, адресуясь явным образом к Достоевскому, «человейником», а в только что опубликованной мною книге «Диалектика духа» названо «Моёвником».

Иногда это состояние человечества проклинают, а иногда восхваляют. Причем с древнейших времен его восхваляют, сравнивая с пчелиным ульем или с муравейником. То есть с таким устройством нечеловеческого сообщества, в котором имеет место социальная сложность, тонкое распределение ролей, которое не может быть отменено никем из членов этого сообщества.

Вот что Милль именовал китайским типом социальной организации жизни европейских народов. Обсуждая такую перспективу, Милль спрашивал себя и читателя: «Что предохраняло до сих пор Европу от подобной участи? Почему семья европейских народов была до сих пор не неподвижной, а постоянно совершенствующейся частью человечества?»

Задав такой вопрос, Милль для начала отрицает какое-либо сущностное превосходство европейских народов над другими народами. А после того, как об этом сказано с предельной категоричностью, Милль с такой же категоричностью настаивает на том, что относительная не-неподвижность Запада определяется допускаемым на Западе «разнообразием характеров и культуры».

«Индивидуумы, классы общества, народы, — пишет Милль, — всё это представляло в Европе весьма резкое разнообразие, и все эти разнообразия стремились к прогрессу весьма различными путями. Правда, таково было общее явление всех эпох европейской истории, что шедшие по одному пути обнаруживали, обыкновенно, крайнюю нетерпимость к шедшим по другому пути и считали верхом совершенства, если бы могли достигнуть того, чтобы все шли по одному пути с ними; но это взаимное посягательство друг на друга редко увенчивалось сколько-нибудь постоянным успехом и имело своим последствием только то, что каждый в свою очередь подвергался необходимости воспользоваться теми плодами, какие достигались другими. Этому разнообразию путей Европа и обязана, по моему мнению, своим прогрессивным и многосторонним развитием».

Дело не в том, насколько справедлив тот источник исторического движения, который, согласно Миллю, не допускает конца истории. Дело в том, что оскудение подобного источника, он же — разнообразие, — вот что такое, по Миллю, китаизация. Назовите ее унификацией — и всё обретет гораздо большую актуальность.

Но, как говорится, хоть горшком назови, только в печку не ставь. Согласно Миллю, европейское общество, став буржуазным, оказалось именно горшком, поставленным в печь убийственной унификации, которая лишь метафорически, повторю еще раз, может быть названа китаизацией Европы, которая после того, что Герцен называет мещанским оформлением общественной жизни, стремится (цитирую Милля) «к уничтожению всякого рода разнообразий».

Милль, являвшийся стопроцентным либералом, ссылался на мнение завзятого французского консерватора, лидера французской «Консервативной партии порядка» Алексиса де Токвиля (1805–1859). Милль пишет: «Токвиль <…> говорит, что французы теперешнего поколения гораздо более похожи друг на друга, чем французы предшествовавших поколений; то же самое, только еще в большей степени, заметно и у англичан».

Далее Милль, ссылаясь на выдающегося немецкого философа и естествоиспытателя Вильгельма Гумбольдта (1767–1835), пишет:

«По мнению Вильгельма Гумбольдта, как мы видели выше, два условия необходимы для человеческого развития, потому что только при существовании этих условий и возможно, чтобы люди не походили друг на друга, а именно: свобода и разнообразие положений. Второе из этих условий в нашей стране с каждым днем все более и более утрачивается, с каждым днем все более сглаживается всякое разнообразие внешних условий жизни. В прежнее время различные классы общества, различные местности, промыслы, ремесла, все это жило своей особой жизнью, составляло, так сказать, свои особые отдельные миры, а теперь все эти отдельные миры до значительной степени сливаются в один мир, — теперь, сравнительно говоря, все читают, слышат, видят одно и то же, посещают одни и те же места, у всех одинаковые цели, одинаковые надежды и опасения, все имеют одинаковые права и вольности, одинаково ими пользуются, у всех одни и те же средства для их охранения. Конечно, существующее разнообразие положений еще весьма значительно, но оно ничтожно в сравнении с тем, что было прежде, и с каждым днем все более и более сглаживается. Этому сглаживанию всех разнообразий содействуют все политические перемены нашего времени, так как все они имеют одно общее направление, стремятся к тому, чтоб повысить то, что ниже, понизить то, что выше, и таким образом, всё привести к одному уровню. Этому содействует и самое распространение просвещения, так как оно влечет за собой подчинение людей общим влияниям, делает для всех доступным один и тот же запас фактов и чувств, — этому содействуют и все улучшения в средствах сообщения, потому что вследствие этого увеличивается личное столкновение между жителями отдаленных местностей, — наконец к этому же ведет и самое процветание торговли и промышленности, потому что, доставляя людям довольство, оно вместе с тем делает для них доступными даже самые высокие цели честолюбивых стремлений, так что эти цели перестают уже быть особенной принадлежностью какого-нибудь класса, а становятся общим достоянием всех. Мало того: в обществах нашего времени над этим сглаживанием индивидуального разнообразия работает еще такая сила, которая могущественнее всех тех влияний, о которых мы упомянули; эта сила есть общественное мнение. Постепенно подводятся одно за другим под общий уровень все высокие общественные положения, которые давали возможность индивидуумам не обращать внимания на мнение толпы. Политическим практикам нашего времени становится всё более и более чуждой даже и сама мысль о сопротивлении общей воле, когда эта воля положительно известна, — исчезают одна за другой все социальные поддержки, на которые могло бы опереться отступление от общепринятого, — в обществах уже нет более сколько-нибудь состоятельной силы, которая имела бы интерес противостоять преобладанию числа и охранять такие мнения и стремления, которые не согласны с господствующими».

Не является ли это описание пророчеством по поводу пришествия унификационной глобализационной погибели?

И не стоит ли по этой причине подробнее разобраться с позицией тех, кто столетием ранее напророчил подобное?

(Продолжение следует.)