О коммунизме и марксизме — 120

Когда я говорю об отдельных периодах в жизни Белинского, то не имею в виду периоды, определенные его переходами от последовательно занимаемой позиции к позиции, вызывавшей возмущение и недоумение современников, поверивших этому публицисту, мыслителю и человеку.

Белинский не Некрасов. Его отношение к российской действительности было определенным и полностью лишено каких-либо, даже кратковременных, шараханий из стороны в сторону. Другое дело — мировоззренческая позиция Белинского.

Она складывалась во внутренних борениях, сомнениях, восторгах и разочарованиях. Но разве это было по-другому у того же Маркса, который сначала впитывал и переваривал мысли Гегеля, потом схватился за Фейербаха, а потом окончательно отверг соблазн поглощенности философскими страстями и встал на путь подчинения этих страстей политическому действию, политической борьбе, политической практике? Обосновав при этом, почему такая практика и важнее самодовлеющих философских страстей, и одна лишь может стать для этих страстей системообразующим стержнем.

Белинский, как и Маркс, переходил от полной и беспредельной увлеченности Гегелем к иным, далеким от Гегеля, представлениям о соотношении разумного и действительного.

Мне представляется важным ознакомить читателя со всеми периодами страстного увлечения Белинского теми или иными мировоззренческими системами, теми или иными эстетическими и философскими построениями.

Первый период таких увлечений длился недолго — с 1834 по 1836 год. Для понимания характера этого короткого периода важно, что Белинский был беспредельно увлечен Шиллером и как поэтом, которому подражал (за подражательную антикрепостническую драму Белинского выгнали из университета), и как философом. Соединялись ли в тогдашнем мировоззрении Белинского шиллеровская эстетика и натурфилософия Шеллинга, в которую Белинского посвятил Надеждин? Да, соединялись. И в этом можно убедиться по первой статье Белинского, которая уже привлекла наше внимание.

До настоящего момента мы эту статью — «Литературные мечтания» — обсуждали лишь в связи с темой особого, нерабского и даже антирабского ученичества. Имеется в виду необходимость особым образом учиться у Запада. И тут важно всё сразу — и то, что учиться необходимо (страсть к такому «учиться, учиться и учиться» тянется от Белинского к Ленину), и то, что учиться надо совсем не подражательно, совсем не рабски, а диаметрально противоположным образом. То есть — ориентируясь на собственное великое будущее, на то, что Россия еще будет указывать пути человечеству, что она еще превзойдет Запад.

Тут стоит вспомнить «Полтаву» Пушкина, в которой Петр, победивший шведов, пирует и поднимает кубок за шведов как своих учителей (буквально: «И за учителей своих заздравный кубок подымает»). Именно так Белинский призывал учиться у Запада уже в первой своей статье, которая привлекла внимание к молодому публицисту и философу.

Сейчас я процитирую другой фрагмент из тех же «Литературных мечтаний» — тот фрагмент, в котором Белинский делится своими не политическими, а сугубо философскими представлениями. Белинский, пообещав читателю своей статьи, что не повлечет его на берега Ганга или к египетским пирамидам, что не будет рассуждать о сходствах санскритского языка со славянским, не будет срывать тайный девственный покров с таинств древних магов, не будет путешествовать с читателем в пустыни аравийские или в Древний Рим и Древнюю Грецию, не будет «ворошить костями Гомеров и Виргилиев, Демосфенов и Цицеронов», а начнет прямо с русской литературы, далее вовсе не начинает сходу говорить о русской литературе. А вместо этого сопоставляет нравы (Эрих Фромм сказал бы социальные характеры), господствовавшие в основных современных ему европейских обществах: английском, французском и немецком.

Поговорив о практицизме англичан, светскости французов и немецкой страсти к открытию новых истин, Белинский определяет эти практические, очевидные для его читателя свойства как порождение того или иного национального гения. Под национальным гением имеется в виду не гениальность отдельных представителей народа, а некий высший гений, парящий над народом, делающий народ тем, что он есть, ведущий его определенным путем и так далее.

Французское общество, утверждает Белинский, таково, потому что оно порождено французским гением, немецкое творчество таково, потому что оно порождено немецким гением и так далее. И дальше делается вывод: каков гений — таково и общество, каков гений — такова и литература, созданная этим обществом.

Сделав этот вывод, Белинский не торопится взять быка за рога и начать рассуждать о русском гении. Он пишет:

«Прежде, нежели я буду говорить о России в сем отношении, почитаю необходимым изложить здесь мои понятия об искусстве вообще. Я хочу, чтобы читатели видели, с какой точки зрения смотрю я на предмет, о котором вызвался судить, и вследствие каких причин я понимаю то или другое так, а не этак».

Предложив читателю такой способ рассмотрения современной русской литературы, Белинский далее с наслаждением уводит читателя в такие философские дебри, по отношению к которым размышления о Ведах, Вавилоне, древних пирамидах или великих античных авторах являются очень доходчивыми и непритязательными. Приведу читателю эти рассуждения юного философа, только что изгнанного из Московского университета за попытку написания русского варианта «Разбойников» Шиллера:

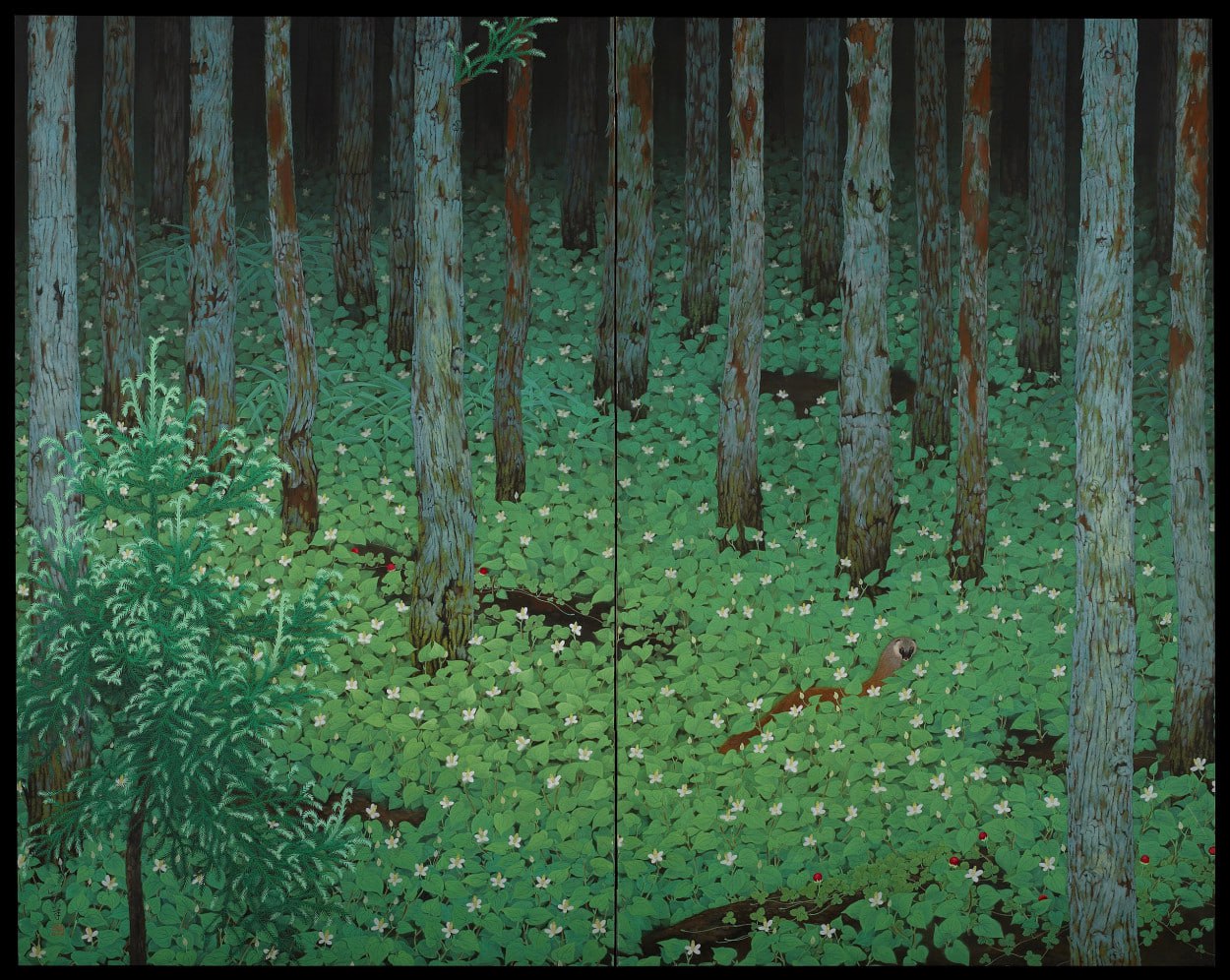

«Весь беспредельный прекрасный Божий мир есть не что иное, как дыхание единой, вечной идеи (мысли Единого, вечного Бога), проявляющейся в бесчисленных формах, как великое зрелище абсолютного единства в бесконечном разнообразии. Только пламенное чувство смертного может постигать, в свои светлые мгновения, как велико тело этой души вселенной, сердце которого составляют громадные солнца, жилы — пути млечные, а кровь — чистый эфир. Для этой идеи нет покоя: она живет беспрестанно, то есть беспрестанно творит, чтобы разрушать, и разрушает, чтобы творить. Она воплощается в блестящее солнце, в великолепную планету, в блудящую комету; она живет и дышит — и в бурных приливах и отливах морей, и в свирепом урагане пустынь, и в шелесте листьев, и в журчании ручья, и в рыкании льва, и в слезе младенца, и в улыбке красоты, и в воле человека, и в стройных созданиях гения… Кружится колесо времени с быстротою непостижимою, в безбрежных равнинах неба потухают светила, как истощившиеся вулканы, и зажигаются новые; на земле проходят роды и поколения и заменяются новыми, смерть истребляет жизнь, жизнь уничтожает смерть; силы природы борются, враждуют и умиротворяются силами посредствующими, и гармония царствует в этом вечном брожении, в этой борьбе начал и веществ. Так — идея живет: мы ясно видим это нашими слабыми глазами. Она мудра, ибо всё предвидит, всё держит в равновесии; за наводнением и за лавою ниспосылает плодородие, за опустошительною грозою чистоту и свежесть воздуха, в пустынях песчаной Аравии и Африки поселила верблюда и страуса, в пустынях ледяного Севера поселила оленя. Вот ее мудрость, вот ее жизнь физическая: где же ее любовь?»

Я привожу столь длинные цитаты потому, что это исследование адресовано не профессионалам, знакомым с пантеизмом Спинозы или Шеллинга, а к «философам поневоле», вкусившим горечь поражения своей страны, осознающим пагубность этого поражения не только для России, но и для человечества, наблюдающим за направленностью нынешних процессов, влекущих человечество в ад, и в силу этого, а не в силу абстрактного философского интереса, интересующимся коммунизмом и марксизмом как частью своей особой и общечеловеческой гуманистической традиции.

Кто-то из читателей, думаю, что меньшинство, уже знакомился с Шеллингом, Спинозой и пантеизмом в целом. Кто-то теперь захочет познакомиться. А кто-то удовлетворится ознакомлением с пантеистическими высказываниями Белинского. Но для всех читателей, даже тех, кто сведет к минимуму ознакомление с определенной философской традицией, должно быть ясно прямо из моего текста, о чем именно идет речь. Что передал Белинский Некрасову, а Некрасов — Ленину, откуда взялась у Некрасова «вечная женственность» (а именно ею пронизаны женские образы у Некрасова), какими странными путями это перетекало от Некрасова к Блоку, симпатизировавшему коммунизму и трактовавшему его на свой манер. А также к русским мыслителям и поэтам, которые после революции прокляли СССР, но которые до революции участвовали в создании определенного культурного и метафизического начала, ставшего почвой, на которую были брошены большевистские революционные зерна.

Предложив читателю в качестве литературного обозрения свое, пантеистическое, по сути, описание кипящего котла мироздания, Белинский далее спрашивает о месте Любви в этом вечном брожении, в этой борьбе начал и веществ. И так отвечает на свой вопрос:

«Бог создал человека и дал ему ум и чувство, да постигает сию идею своим умом и знанием, да приобщается к ее жизни в живом и горячем сочувствии, да разделяет ее жизнь в чувстве бесконечной, зиждущей любви!»

По существу сказано, что любовь присутствует в кипящем котле бытия постольку, поскольку есть человек. И что без любви котел бытия ущербен. То есть он потерял ущербность постольку, поскольку взрастил в себе человека. Котел бытия этим спас себя от ущербности. И имя этого спасения — человек, а значит, и история, ибо человек историчен. Это уже не Шеллинг и не Спиноза… Это Белинский с его христианской религиозностью, отвергаемой политически, но лишь сильнее разгорающейся внутри после подобного отвержения. Раз человек так важен для котла бытия, то и требования к человеку должны быть соразмерными его роли, не так ли?

Вот как формулирует эти требования Белинский:

«Гордись, гордись, человек, своим высоким назначением; но не забывай, что божественная идея, тебя родившая, справедлива и правосудна, что она дала тебе ум и волю, которые ставят тебя выше всего творения, что она в тебе живет, а жизнь есть действование, а действование есть борьба; не забывай, что твое бесконечное, высочайшее блаженство состоит в уничтожении твоего я в чувстве любви».

Одно дело — сказать, что человек — венец творения. Это значит, что человек от остального творения (оно же — этот котел бытия) не оторван, что между ним и творением никакого разрыва нет. И другое дело — сказать, что человек выше всего творения. В этом «выше» — оторванность человека от творения, то есть от природы. Можно ли назвать такую оторванность пантеистической? Конечно же, нет. Молодые русские философы, нащупывавшие свой социализм в эпоху, когда Маркс еще не сформулировал основные положения европейского социализма, русские страстно мыслящие мальчики, не желавшие, в отличие от Маркса, оторваться от религиозных корней, но категорически отвергавшие каноническую религиозность, рождают не новую идею, а новую мировоззренческую среду, новое смысловое поле, которое будет учиться у Европы марксизму для того, чтобы потом преодолеть его при построении советского общества. Чтобы преодолеть Маркса с помощью Ленина, назвав такое преодоление марксизмом-ленинизмом.

Ленина еще нет и в помине, а Белинский уже создает тот нравственный максимализм, который вполне можно именовать мистикой совести. И который станет почвой. В почву упадет жертвенное зерно — и взойдет действительность, претендующая на то, чтобы стать новым миром в полном и безусловно христианском смысле этого слова.

Заявив о том, что жизнь есть действование, действование есть борьба, а бесконечное и высочайшее блаженство состоит в уничтожении своего я в чувстве любви (тут явно имеется в виду любовь к ближнему), Белинский на этом не останавливается. И не может остановиться. Потому что сформулированное им представление о человеческом благе, то есть о спасении, взыскует определенной нравственной доктрины. Если в доктрине есть спасение, то в ней есть и погибель. Если в доктрине есть спасительность уничтожения собственного «я», то в ней есть и губительность отказа от такого уничтожения.

Начав с космологии и перейдя к антропологии, Белинский неизбежно должен сделать следующий шаг и сформулировать нравственную доктрину, то есть сказать о путях, которыми может идти человек, которому дарованы и беспрецедентные возможности, и та цель, на достижение которой он должен направить эти дарованные ему возможности. Вот что Белинский пишет о нравственных путях, вытекающих из определенной космологии, антропологии, всемирной любовной огненности и прочего:

«Итак, вот тебе две дороги, два неизбежные пути: отрекись от себя, подави свой эгоизм, попри ногами твое своекорыстное я, дыши для счастия других, жертвуй всем для блага ближнего, родины, для пользы человечества, люби истину и благо не для награды, но для истины и блага, и тяжким крестом выстрадай твое соединение с богом, твое бессмертие, которое должно состоять в уничтожении твоего я, в чувстве беспредельного блаженства!..»

Для Белинского благим является именно этот путь. При том, что движение по этому пути предполагает полное истребление эгоизма. Дело даже не в том, что нужно любить истину и благо. А в том, что если ты любишь истину и благо «для награды», то есть с ориентацией на общественное признание, то это не даст тебе соединения с Богом. Лишь уничтожив свое «я» в том числе через отказ от общественного признания, можно выстрадать главное — соединение с Богом, бессмертие. Это не просто путь христианина, это путь христианского аскета, монаха, чуть ли не столпника. И именно этот путь, он же мистика служения, мистика совести — рекомендован Белинским каждому, кто ищет подлинного спасения.

Это Шеллинг? Это Шиллер? Это Спиноза? Конечно же, нет. Это новый русский религиозный революционный максимализм, еще не готовый к полному раскрытию, но уже оговаривающий свое право на фундаментальное отличие от революционного максимализма в его западном исполнении. Мол, учиться у Запада будем и еще как. А научившись, отвергнем всё, что Запад благословляет.

Говоря о другом пути, который явным образом является путем погибели, Белинский просто смачно описывает западную идеологию успеха. Но для него она — не благо, а погибель.

Вот что говорится об этой погибели:

«Что? Ты не решаешься? Этот подвиг тебя страшит, кажется тебе не по силам?.. Ну так вот тебе другой путь (в этом „так вот тебе“ — весь Белинский; не хочешь блага — подавись своим благополучием — С. К.), он шире, спокойнее, легче (сказав „легче“, Белинский явно начинает издеваться — С. К.): люби самого себя больше всего на свете; плачь, делай добро лишь из выгоды, не бойся зла, когда оно приносит тебе пользу. Помни это правило: с ним тебе везде будет тепло! Если ты рожден сильным земли, гни твой хребет, ползи змеею между тиграми, бросайся тигром между овцами, губи, угнетай, пей кровь и слезы, чело обремени лавровыми венцами, рамена согни под грузом незаслуженных почестей и титл. Весела и блестяща будет жизнь твоя; ты не узнаешь, что такое холод или голод, что такое угнетение и оскорбление, всё будет трепетать тебя, везде покорность и услужливость, отвсюду лесть и хваления, и поэт напишет тебе послание и оду, где сравнит тебя с полубогами, и журналист прокричит во всеуслышание, что ты покровитель слабых и сирых, столп и опора отечества, правая рука государя!»

Казалось бы, Белинский живописует благостную картину некоего процветания в миру. И почему бы этого процветания не принять? Белинский очень четко отвечает на этот вопрос. Этого процветания нельзя принять, говорит он, потому что оно является адским соблазном. А когда ад дарует соблазн, то он делает это как садист, забрасывающий наживку. Проглотил наживку полной жизненной чаши? Радуешься тому, что наживка эта вкусна и питательная? Но ведь она всего лишь наживка! Вместе с проглоченным земным счастьем в тебя уже вцепилась вся горечь измены, совершенной тобою ради обретения этого счастья. Вся горечь фундаментальной самоизмены.

Она вцепилась в тебя, как адский рыболовный крючок. И как только ты начнешь наслаждаться наживкой, тебя потянут за крючок, и тогда… О том, что будет тогда, Белинский говорит с предельной определенностью:

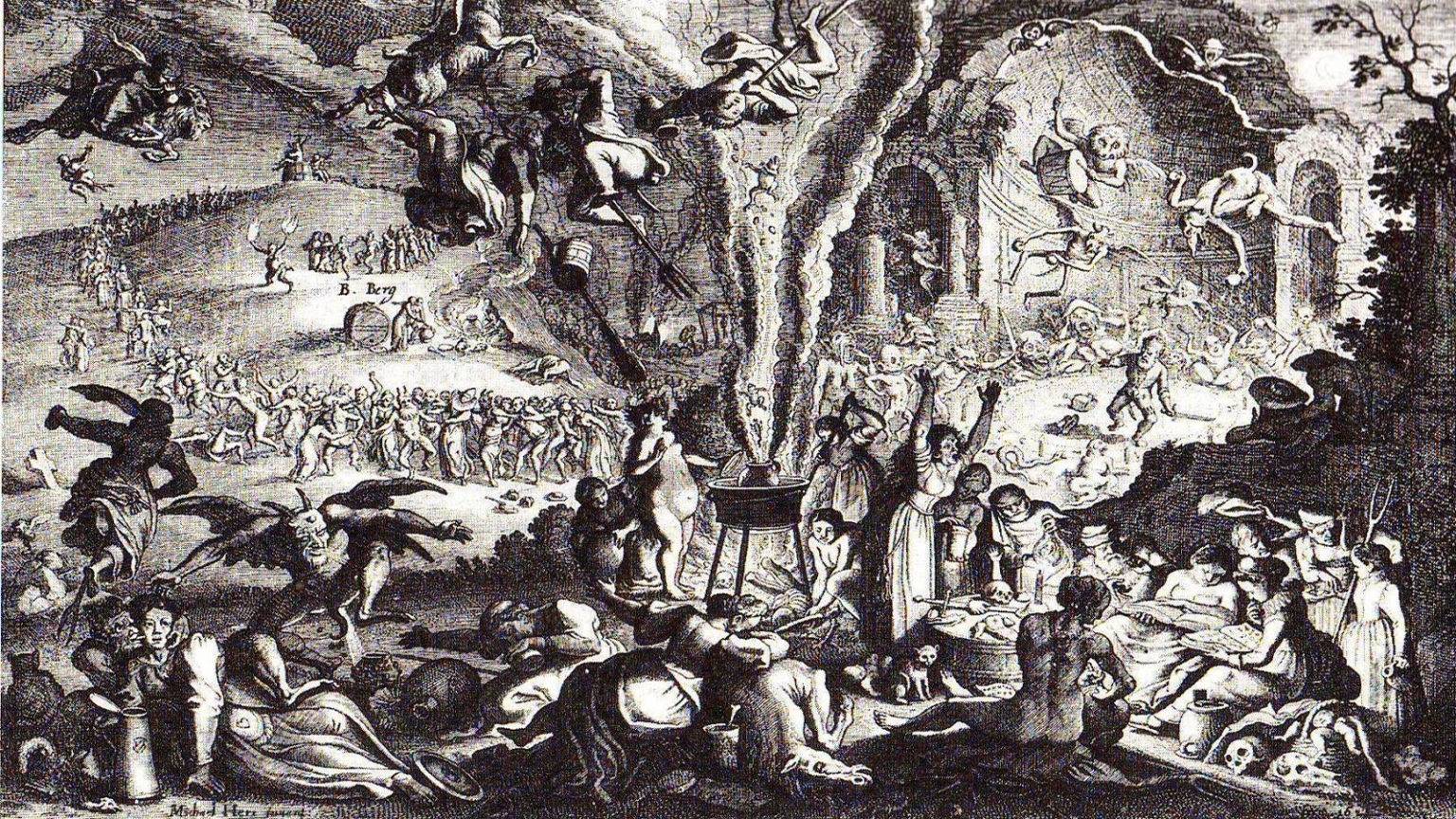

«Какая тебе нужда, что в душе твоей каждую минуту будет разыгрываться ужасная, кровавая драма, что ты будешь в беспрестанном раздоре с самим собою, что в душе твоей будет слишком жарко, а в сердце слишком холодно, что вопли угнетенных тобою будут преследовать тебя и на светлом пиру и на мягком ложе сна (вот она, мистика совести в ее уже обсужденном нами некрасовском варианте! Вот откуда позаимствована железная дорога с ее мертвецами — С. К.), что тени погубленных тобою окружат твой болезненный одр, составят около него адскую пляску и с яростным хохотом будут веселиться твоими последними, предсмертными страданиями, что перед твоими взорами откроется ужасная картина нравственного уничтожения за гробом, мук вечных!.. Э, любезный мой, ты прав: жизнь — сон, и не увидишь, как пройдет!.. Зато весело поживешь, сладко поешь, мягко поспишь, повластвуешь над своими ближними, а ведь это чего-нибудь да стоит!»

Уже сформулировав, причем с предельной категоричностью, ту мистику совести, в которой говорится о воплях угнетенных как об адском наказании, Белинский не желает хоть кому-то дать возможность ускользнуть от нравственного выбора. Будь ты хоть великим ученым, утверждает Белинский, всё равно от нравственного выбора не ускользнуть.

Разобравшись с угнетателями и гедонистами, Белинский берется за тех, кто пытается отсидеться в башне из слоновой кости. Белинский пишет:

«Если же, при твоем рождении, природа возложила на твое чело печать гения, дала тебе вещие уста пророка и сладкий голос поэта, если миродержавные судьбы обрекли тебя быть двигателем человечества, апостолом истины и знания, вот опять перед тобою два неизбежные пути».

То есть нравственная альтернатива вездесуща, от нее не ускользнуть никому. Ну и какова же она для тех, чей удел наиболее неподвластен нравственному началу? Каковы тут два пути для Белинского? Первый путь — как и для прочих смертных — является путем блага. Он таков:

«Сочувствуй природе, люби и изучай ее, твори бескорыстно, трудись безвозмездно, отверзай души ближних для впечатлений благого и истинного, изобличай порок и невежество, терпи гонения злых, ешь хлеб, смоченный слезами, и не своди задумчивого взора с прекрасного, родного тебе неба. Трудно? тяжко?..»

Явно издеваясь по поводу того, что избранник, которому дарована возможность особого участия в участи мира, отказывается от этой возможности, ибо она для него трудна, Белинский описывает, какая погибель ждет этого избранника, если он откажется от пути блага и встанет на путь погибели. Ах, ты отказываешься от блага? — говорит Белинский. Ну, так…

«Ну, так торгуй твоим божественным даром, положи цену на каждое вещее слово, которое ниспосылает тебе бог в святые минуты вдохновения: покупщики найдутся, будут платить тебе щедро, а ты лишь умей кадить кадилом лести, умей склонять во прах твое венчанное чело, забудь о славе, о бессмертии, о потомстве, довольствуйся тем, если услужливая рука торгаша-журналиста провозгласит о тебе, что ты великий поэт, гений, Байрон, Гёте!..»

Создав эту революционно-максималистскую модель мира, не оставив в ней никого и ничего, способного нравственного выбора избежать, введя в этот свой мир своих «байронов» и своих «гете» (большой вопрос — как именно отреагировал бы на такую картину реальный Гёте), Белинский, ранее утверждавший, что весь беспредельный Божий мир — это дыхание единой вечной идеи, что дочеловеческая, внечеловеческая природа тоже является дыханием этой вечной идеи, теперь заявляет:

«Вот нравственная жизнь вечной идеи!»

Если идея вечна, то и ее жизнь вечна. А значит, когда-то эта жизнь была лишена нравственного содержания. И если она его когда-то была лишена, то ее вненравственная жизнь в принципе возможна. Но Белинскому она не интересна, не нужна, и он фактически ее отвергает. Помилуйте, какой же тут пантеизм? Любой пантеист вам скажет, что природа как матерь всего вне нравственности. Даже обычный христианин будет отвергать нравственную жизнь как всеобъемлющее бытие некоего Источника. Но для Белинского, который начал с пантеизма, на самом деле нравственно всё. А если даже в чем-то и нет нравственности, то это что-то не в счет. Оно не интересно, а значит, его и нет вовсе.

Такова она, русская мистика совести, русская мистика борьбы, русская мистика нравственной бескомпромиссности.

И от того, что ее творцы постепенно всё дальше отходят от канонической религиозности, не только ничего не меняется, а, напротив, исчезает всякая снисходительность по отношению к миру. Потому что всему миру предписано нравственное максималистское существование.

«Вот нравственная жизнь высшей идеи», — заявляет Белинский. И далее описывает проявление это нравственной жизни:

«Проявление ее — борьба между добром и злом, любовию и эгоизмом, как в жизни физической противоборство силы сжимательной и расширительной. Без борьбы нет заслуги, без заслуги нет награды, а без действования нет жизни! Что представляют собою индивидуумы, то же представляет и человечество: оно борется ежеминутно и ежеминутно улучшается. Потоки варваров, нахлынувших из Азии в Европу, вместо того, чтобы подавить жизнь, воскресили ее, обновили дряхлеющий мир; из гнилого трупа Римской империи возникли мощные народы, сделавшиеся сосудом благодати… Что означают походы Александров, беспокойная деятельность Цезарей, Карлов? — Движение вечной идеи, которой жизнь состоит в беспрерывной деятельности…»

Построив свою модель жизни природы, человека и общества как некоего кипения, создаваемого и управляемого высшей идеей, кипения, неразрывно с этой идеей связанного, связанного настолько, что трудно провести грань между этим кипением и тем, что им управляет, предписав всему кипящему некий нравственный выбор, провозгласив, что само кипение пронизано нравственным светом, сформулировав принцип безальтернативности нравственного выбора, принцип вознаграждения за благодатный альтруизм и кары за мерзостный эгоизм, Белинский далее говорит, что искусство отражает это кипение. И начинает рассматривать, кто и как его отражал (Шиллер и Байрон — более однобоко, Шекспир — более целостно). Но нас философия Белинского интересует больше, чем его эстетика. При том, что философия и эстетика Белинского неразрывны.

(Продолжение следует.)