Духовно-политический конфликт Максима Горького и Леонида Андреева

Введение

Максим Горький

Двадцатый век, его начало... Одна из самых загадочных эпох в русской истории. Александр Блок облек свое отношение к происходившему в России в то время в строки своего «Возмездия»:

И отвращение от жизни,

И к ней безумная любовь,

И страсть и ненависть к отчизне...

И черная, земная кровь...

Литературу тех лет невозможно себе представить без Максима Горького и Леонида Андреева. Писателей связывала близкая дружба в начале их творческого пути и разрыв в пору зрелости. Константин Федин в работе «Горький среди нас» писал: «Вражда в литературе, в искусстве не может умалить художника, если она вытекает из разности убеждений» и вспоминал блоковские «молнии искусства», которые «рождаются только в столкновениях... дружба — состояние мужественное, не боящееся испытаний... исторически нейтральных дружб не бывает...»

Из происходящего в то неспокойное время для нас важны позиции и идеи, которые рождались и шлифовались в столкновениях и спорах в литературных (и не только) кругах. В этих спорах должно было родиться понимание выбора того пути, которым необходимо было вести страну. И главной составляющей подобных споров был спор о человеке.

Вот что об этом говорит Николай Бердяев: «В России за XIX–XX вв. много раз видели претензии появления нового человека, почти каждое десятилетие. И обыкновенно была смена более мягкого типа более жестким типом: идеалиста 40-х годов — мыслящим реалистом 60-х годов, народника — марксистом, меньшевика — большевиком, большевика-революционера — большевиком-строителем...».

Итак, Горький и Андреев — глазами современников.

Максим Горький (1868–1936)

Настоящее имя — Алексей Максимович Пешков.

Русский и советский писатель и драматург.

Родился в городе Канавино Нижегородской губернии в семье управляющего пароходной конторой Максима Савватеевича Пешкова и мещанки Варвары Васильевны Кашириной. Мать рано умерла от чахотки, и Алексей в детские годы жил в нижегородском доме деда, Василия Каширина. С 11 лет начал работать — посыльным в магазине, мойщиком посуды на пароходе, помощником пекаря, учеником иконописца.

В 1884 г. неуспешно пытался поступить в университет в Казани, в студенческой среде познакомился с марксистской литературой. В 1888 г. попал под постоянный надзор полиции за участие в работе марксистского кружка, тогда же начал работать на железной дороге, а в 1892 г. отправился в «вольное путешествие» по Югу России и Кавказу. В том же году напечатал свой первый рассказ «Макар Чудра».

Вернувшись в Нижний Новгород, начал печатать фельетоны, литературные обозрения и рассказы в местной, а затем и в центральной прессе. В 1899 г. опубликовал первый роман «Фома Гордеев» и поэму «Песня о соколе», начал переводиться на иностранные языки. В 1900–1901 гг. становится широко известен читающей публике и приобретает личные знакомства в литературных кругах (с А. П. Чеховым, Л. Н. Толстым, В. Г. Короленко и др.).

В это же время Горький работает в книгоиздательстве «Знание», активизирует участие в марксистских рабочих кружках, пишет ряд пьес («Мещане», «На дне»). За прокламацию, призывающую к борьбе с самодержавием, был выслан из Нижнего Новгорода. В 1902 г. избран в почетные академики изящной словесности Императорской Академии наук. Правительство отменило избрание, поскольку Горький находился под надзором полиции. В знак протеста от членства в Академии отказались Чехов и Короленко.

К 1902 г. Горький уже был писателем с общероссийской и мировой известностью и фактическим лидером большого литературно-художественного кружка. Его квартиру в Нижнем Новгороде, где он поселился с женой Екатериной Павловной и детьми Максимом и Катей, называли Горьковской академией. Здесь почти каждый день собиралось множество гостей, среди которых бывали Толстой, Чехов, Бунин, Репин, Станиславский, Шаляпин, а также Леонид Андреев.

В 1903 году от внезапной болезни умерла 5-летняя дочь Горького Катя, после чего семья распалась, хотя и без официального развода. Новой гражданской женой (и многолетним бессменным секретарем писателя) становится актриса Московского Художественного театра Мария Андреева. С ней Горький уезжает из Нижнего Новгорода и далее живет в Москве и Санкт-Петербурге.

В 1905 году Горький знакомится с В. И. Лениным и вступает в РСДРП. Участвует в революции 1905–1907 гг., пишет революционные прокламации. За одну из них был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. В его защиту выступила не только большая группа российской культурной и научной интеллигенции, но и множество зарубежных деятелей культуры, включая Огюста Родена, Анатоля Франса, Джакомо Пуччини, Бенедетто Кроче и др., и в результате правительство освободило Горького под залог.

В 1906 г. у Горького обостряется туберкулез, после чего он поселяется в Италии, на Капри. Здесь он вместе с Марией Андреевой живет до 1913 года.

В этот период Горький обнаруживает достаточно явные расхождения с Лениным в сфере революционной идеологии (повесть «Исповедь») и сближается с фракцией так называемых богостроителей в РСДРП (Александр Богданов, Анатолий Луначарский и др.).

В 1909 г. Горький помогает организовать на Капри школу фракции РСДРП «Вперед» («Первая Высшая социал-демократическая пропагандистско-агитаторская школа для рабочих»), в противовес которой Ленин организует альтернативную школу для российских рабочих в Лонжюмо под Парижем.

В 1913 г. Горький редактирует газеты РСДРП «Правда» и «Звезда», издает ряд новых произведений, включая «Сказки об Италии», и литературный сборник пролетарских писателей. В этом же году амнистирован в связи с 300-летием дома Романовых и возвращается в Россию, в Санкт-Петербург. Сразу включается в политическую работу большевиков и литературную жизнь России, основывает журнал «Летопись» и новое издательство «Парус», где публикует как свои новые произведения, так и произведения других (прежде всего начинающих) российских писателей.

Константин Федин в статье «Горький среди нас» пишет: «Горький обладал тем преимуществом перед всей интеллигенцией, что его жизнь была переплетена с историей революции и принадлежала ей».

В подготовке революции 1917 г. Горький участвовал очень активно. Однако Великую Октябрьскую революцию он встретил скептически. В частности, Горький осуждал негативно-подозрительное отношение победивших большевиков к старой русской интеллигенции, ряд ее представителей защищал и спасал от голода и репрессий новой власти.

В 1921 г. Горький по настоянию Ленина выехал для лечения туберкулеза за границу, жил в Италии, Чехословакии, Германии. В 1928–1929 гг. приезжал в СССР и совершал длительные поездки по стране, в 1932 г. окончательно вернулся в Советский Союз.

В это время Горький создал ряд новых газет и журналов, организовал издание ряда книжных серий («История фабрик и заводов», «История гражданской войны» и др.), в 1934 г. сделал основной доклад на Первом Всесоюзном съезде советских писателей.

В этом же году неожиданно умер сын Горького Максим Пешков.

В мае 1936 г. Горький простудился и заболел, 18 июня 1936 г. умер.

Духовно-философские позиции Горького

М. Горький

Стержнем в произведениях М. Горького были размышления о человеке — и о его величии и достоинстве, и о его несовершенстве.

В письме И. Е. Репину от 23 ноября 1899 года: Горький пишет: «Я не знаю ничего лучше, сложнее, интереснее человека. Он — всё. Он создал даже Бога. Искусство же есть только одно из высоких проявлений его творческого духа, и поэтому оно лишь часть человека. Я уверен, что человек способен бесконечно совершенствоваться, и вся его деятельность — вместе с ним тоже будет развиваться — вместе с ним из века в век. Верю в бесконечность жизни, а жизнь понимаю как движение к совершенствованию духа».

Итак, для Горького человек — это всё. Эта идея прослеживается в пьесе «На дне», когда Сатин говорит: «Всё — в человеке, всё для человека! Существует только человек, всё же остальное — дело его рук и его мозга! Че-ло-век! Это — великолепно! Это звучит... гордо».

Будучи хорошо знаком с реалиями жизни простого люда, Горький не может не видеть и несовершенства человека. На страницах своих произведений он уделяет много внимания босякам, людям темным и недалеким, необразованным, серым и безвольным. И все свои творческие силы бросает на поиски оружия, при помощи которого эти несчастные и убогие станут способны преодолеть свою темноту. Когда каждый из босяков и трудяг сможет, переродившись, стать Человеком с большой буквы — «новым Человеком». Это можно проследить в таких произведениях, как пьеса «На дне», повесть «Трое», роман «Мать» и др.

Возвышающий человека пафос Горького в российской литературной среде разделяли не все. Русский религиозный и общественно-политический деятель Дмитрий Философов так отреагировал на «босячество» в произведениях Горького: «Босячество — первая ступень пробудившегося сознания. Только человек, дошедший тут до конца, не побоявшийся последнего отчаяния, способен победить трагедию мира. Горький, испугавшись временного отчаяния, стал притуплять сознание, одурманивая его своей детской религией без Бога. И в этом его провал».

Нечто похожее писал в письме Горькому и Леонид Андреев 30 декабря 1901 года, после прочтения повести «Трое»: «Он (Илья) должен был погибнуть, но ты погубил его на интеллигентный манер — он съел себя без остатка, как заправский Гамлетик. <...> Он должен стать силой, темной силой, т. к. ночью, во тьме, лилии не распускаются, — но не тряпкой. Свое отчаяние о жизни он должен был вылить в отчаянные формы».

К слову сказать, «босяцкая» тема часто использовалась некоторыми критиками Горького как средство уничижения созданных писателем литературных образов. Так, в 1903 г. поэт и критик Георгий Чулков восхищался дикарством босяков у Горького и особенно тем, что они «не вмешивались в политику».

Наиболее явственно Горький выразил свое отношение к роли человека в мироздании в своей «программной» поэме «Человек», написанной в 1903 г. Отметим, что эта поэма не оставила равнодушными очень многих современников писателя. Некоторые из них встретили ее в штыки.

Критик А. Басаргин в 1904 г. написал в «Московских ведомостях», что «поэма содержит призыв к революции; в ней находят обнаженное выражение ведущие тенденции творчества Горького, угрожающие обществу «социальной катастрофой», «историей Франции».

Особенно яростно нападали на Горького за поэму «Человек» декаденты, авторы журналов «Весы» и «Новый путь». Так, Зинаида Гиппиус в «Новом пути» писала «о конце Горького», подчеркивала, что Горького погубило его социал-демократическое мировоззрение, называла поэму «безмысленным и бессмысленным» произведением, потешалась над тем, что Горький «всю жизнь только и писал «Человека», — только его и проповедовал, как достойный апостол».

В то же время социал-демократический журнал «Правда» отозвался о поэме с восхищением: «Грандиозно и величаво-торжествующим образом вырастает фигура «Человека» в поэме г. Горького... Это аллегорическая схема всего человеческого пути, всей человеческой природы, всего победно шествующего в вечности человеческого гения...». На концертах и литературных вечерах, где Горький зачитывал поэму, ее, как правило, встречали овациями.

Итак, в поэме «Человек» мы находим такие строки:

«В часы усталости духа, — когда память оживляет тени прошлого и от них на сердце веет холодом, когда мысль, как бесстрастное солнце осени, освещает грозный хаос настоящего и зловеще кружится над хаосом дня, бессильная подняться выше, лететь вперед, — в тяжелые часы усталости духа я вызываю пред собой величественный образ Человека».

Возвеличивая Человека, Горький осознает его трагическую суть: «Человек! Точно солнце рождается в груди моей, и в ярком свете его медленно шествует — вперед! и — выше! — трагически прекрасный Человек!»

В чем же трагизм горьковского Человека? В трудном пути, преодолевая который он, Человек, движется — вперед и выше. Человек, преодолевая свой трудный одинокий путь, становится творцом и даже способен стать равным Богу.

«Затерянный среди пустынь вселенной, один на маленьком куске земли, несущемся с неуловимой быстротою куда-то в глубь безмерного пространства, терзаемый мучительным вопросом — «зачем он существует?» — он мужественно движется — вперед! и — выше! — по пути к победам над всеми тайнами земли и неба.

Идет он, орошая кровью сердца свой трудный, одинокий, гордый путь, и создает из этой жгучей крови — поэзии нетленные цветы; тоскливый крик души своей мятежной он в музыку искусно претворяет, из опыта — науки создает и, каждым шагом украшая жизнь, как солнце землю щедрыми лучами, — он движется всё — выше! и — вперед! звездою путеводной для земли».

Отметим, что главным помощником Человека на его пути к преодолению собственного трагизма Горький называет Мысль:

«Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза, а в них — лучи бесстрашной Мысли, той величавой силы, которая в моменты утомленья — творит богов, в эпохи бодрости — их низвергает».

И далее: «Вооруженный только силой Мысли, которая то молнии подобна, то холодно спокойна, точно меч, — идет свободный, гордый Человек далеко впереди людей и выше жизни, один — среди загадок бытия, один — среди толпы своих ошибок... и все они ложатся тяжким гнетом на сердце гордое его, и ранят сердце, и терзают мозг, и, возбуждая в нем горячий стыд за них, зовут его — их уничтожить».

«И только Мысль — подруга Человека, и только с ней всегда он неразлучен, и только пламя Мысли освещает пред ним препятствия его пути, загадки жизни, сумрак тайн природы и темный хаос в сердце у него».

Безусловно, Горький отдает себе отчет в том, что человек пока еще вовсе не идеален, что путь его труден, что терзают его разного рода страсти. «Идет! В груди его ревут инстинкты; противно ноет голос самолюбья, как наглый нищий, требуя подачки; привязанностей цепкие волокна опутывают сердце, точно плющ, питаются его горячей кровью и громко требуют уступок силе их... все чувства овладеть желают им; всё жаждет власти над его душою. А тучи разных мелочей житейских подобны грязи на его дороге и гнусным жабам на его пути».

Но Горький верит, что всё это человек способен преодолеть.

В своем творчестве (в частности, в поэме «Человек») Горький говорит и о смерти. «И тут же — вечный спутник Человека, немая и таинственная Смерть, всегда готовая поцеловать его в пылающее жаждой жизни сердце». Но смерть для Горького не является безнадежным и неизбежным злым роком. Напротив, человек способен ее преодолеть при помощи мысли: «Она в борьбу вступает и со смертью», и далее: «...Мысль ее ревниво изучает — творящая и яркая, как солнце, исполненная дерзости безумной и гордого сознания бессмертья...»

Именно Мысль Горький призывает на борьбу с человеческими пороками и заблуждениями: «Но Мысль горда, и Человек ей дорог, — она вступает в злую битву с Ложью, и поле битвы — сердце Человека.

Как враг, она преследует его; как червь, неутомимо точит мозг; как засуха, опустошает грудь; и, как палач, пытает Человека, безжалостно сжимая его сердце бодрящим холодом тоски по правде, суровой мудрой правде жизни, которая хоть медленно растет, но ясно видима сквозь сумрак заблуждений, как некий огненный цветок, рожденный Мыслью.

Но если Человек отравлен ядом Лжи неизлечимо и грустно верит, что на земле нет счастья выше полноты желудка и души, нет наслаждений выше сытости, покоя и мелких жизненных удобств, тогда в плену ликующего чувства печально опускает крылья Мысль и — дремлет, оставляя Человека во власти его сердца.

И, облаку заразному подобна, гнилая Пошлость, подлой Скуки дочь, со всех сторон ползет на Человека, окутывая едкой серой пылью и мозг его, и сердце, и глаза.

И Человек теряет сам себя, перерожденный слабостью своею в животное без Гордости и Мысли...»

Об этих и других человеческих пороках Горький пишет: «И Слабостью рожденные три птицы — Уныние, Отчаянье, Тоска, — три черные, уродливые птицы — зловеще реют над его душою и все поют ему угрюмо песнь о том, что он — ничтожная букашка, что ограничено его сознанье, бессильна Мысль, смешна святая Гордость, и — что бы он ни делал, — он умрет!»

По мнению Горького, только гордость способна «возмутиться» в человеке, и в этом спасение для него.

Далее Горький предостерегает человека от усыпления разума: «В союзе с Ложью, робкая Надежда поет ему о радостях покоя, поет о тихом счастье примиренья и мягкими, красивыми словами баюкает дремотствующий дух, толкая его в тину сладкой Лени и в лапы Скуки, дочери ее.

И, по внушенью близоруких чувств, он торопливо насыщает мозг и сердце приятным ядом той циничной Лжи, которая открыто учит, что Человеку нет пути иного, как путь на скотный двор спокойного довольства самим собою».

При этом Горький противопоставляет низменным страстям — страсти возвышенные, огненные, способные разжечь «пожар во тьме вселенной». В случае, если «возмущенье вспыхнет в нем, оно разбудит Мысль» и, глядя «в очи Правде» скажет:

«Но с каждым шагом я всё большего хочу, всё больше чувствую, всё больше, глубже вижу, и этот быстрый рост моих желаний — могучий рост сознанья моего! Теперь оно во мне подобно искре — ну что ж? Ведь искры — это матери пожаров! Я — в будущем — пожар во тьме вселенной! И призван я, чтоб осветить весь мир, расплавить тьму его загадок тайных, найти гармонию между собой и миром, в себе самом гармонию создать и, озарив весь мрачный хаос жизни на этой исстрадавшейся земле, покрытой, как накожною болезнью, корой несчастий, скорби, горя, злобы, — всю злую грязь с нее смести в могилу прошлого!»

Смысл жизни Человек Горького видит «в творчестве, а творчество самодовлеет и безгранично!» И всё это для того, чтобы «сгореть как можно ярче и глубже осветить тьму жизни. И гибель для меня — моя награда». С верою в то, что «Настанет день — в груди моей сольются в одно великое и творческое пламя мир чувства моего с моей бессмертной Мыслью, и этим пламенем я выжгу из души всё темное, жестокое и злое, и буду я подобен тем богам, что Мысль моя творила и творит!»

Поэма «Человек» завершается торжественным восклицанием: «Так шествует мятежный Человек — вперед! и — выше! всё — вперед! и — выше!»

Обратим внимание на емкие определения Горького в отношении ненавистных ему человеческих пороков:

«Дремотствующий дух»... «Спокойное довольство самим собою»... Здесь речь явно идет о мещанстве. Горькому ненавистно мещанство. И мещанский быт, и психологию мещанина писатель знает не понаслышке, так как сам вышел из этой мещанской среды.

Вот что пишет Горький в 1905 г. в статье «Заметки о мещанстве»: «...натиск энергии снизу вверх возбуждает в мещанстве жуткий страх перед жизнью, — в корне своем это страх перед народом, слепой силой которого мещанство выстроило громоздкое, тесное и скучное здание своего благополучия. На тревожной почве этого страха, на предчувствии отмщения у мещан вспыхивают торопливые и грубые попытки оправдать свою роль паразитов на теле народа — тогда мещане становятся Мальтусами, Спенсерами, Ле Бонами, Ломброзо — имя им легион...»

Горький, презирая мещанство, также упрекает мещанина в бессилии: «Он (мещанин) любит жить, но впечатления переживает неглубоко, социальный трагизм недоступен его чувствам, только ужас пред своей смертью он может чувствовать глубоко и выражает его порою ярко и сильно. Мещанин всегда лирик, пафос совершенно недоступен мещанам, тут они точно прокляты проклятием бессилия...»

В статье «Разрушение личности» Горький дает емкое определение мещанству:

«Мещанство — проклятие мира; оно пожирает личность изнутри, как червь опустошает плод; мещанство — чертополох; в шелесте его, злом и непрерывном, неслышно угасает звон мощных колоколов красоты и бодрой правды жизни. Оно — бездонно жадная трясина грязи, которая засасывает в липкую глубину свою гения, любовь, поэзию, мысль, науку и искусство.

Болезненный нарыв на могучем теле человечества ныне, мы видим, совершенно разрушил личность, привив в кровь яд нигилистического индивидуализма, превращая человека в хулигана — существо бессвязное в самом себе, с раздробленным мозгом, изорванными нервами, неизлечимо глухое ко всем голосам жизни, кроме визгливых криков инстинкта, кроме шепота больных страстей».

Далее в той же статье «Разрушение личности» Горький поднимает тему анархии. Об анархической среде, рожденной в капиталистическом устройстве мира, где человек смиряется со «своим духовным уродством» и атомизируется, писатель говорит следующее: «Внутри такой среды идет хаотический процесс всеобщего пожирания: человек человеку враг, каждый рядовой грязной битвы за сытость сражается в одиночку, поминутно оглядываясь в опасении, чтоб тот, кто стоит рядом, не схватил за горло».

Кстати, анархию Горький также не отделяет от мещанства: «Анархия — вот признанный и неоспоримый результат мещанского творчества, и именно этой анархии мы обязаны всё острее ощущаемой убылью души».

Наконец, в очерке «Поль Верлен и декаденты» Горький развенчивает декаданс и указывает на страхи декадентов и на их слабость:

Есть наслаждение в бою

И бездны мрачной на краю...

«Наслаждение в бою недоступно тем, которые уже в день своего рождения были разбиты наголову, явившись на свет невропатами, но наслаждение «на краю мрачной бездны» им по средствам, и они умеют пользоваться им, создавая одну за другой свои мрачные фантазии, предаваясь в них бреду безумцев и призывая следовать за собой безвольное и беспринципное общество, жадно ищущее пикантных ощущений и впечатлений».

Человек Горького — это личность, которая неотделима от единой целостной личности — народа. В статье «Разрушение личности» Горький дает определение роли народа: «Народ — не только сила, создающая все материальные ценности, он — единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый по времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт, создавший все великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них — историю всемирной культуры».

Обсуждая вопрос социального развития человека, от первобытного сообщества до «сплошного мышления народа», Горький говорит о достижении человека в создании единых «гениальных символов» и образов и раскрывает наиболее важный образ для человечества — образ Прометея. «Создав героя, любуясь и гордясь его мощью и красотой, народ необходимо должен был внести его в среду богов — противопоставить свою организованную энергию многочисленности сил природы, взаимно враждебных самим себе и человечеству. Спор человека с богами вызывает к жизни грандиозный образ Прометея, гения человечества, и здесь народное творчество гордо возносится на высоту величайшего символа веры, в этом образе народ вскрывает свои великие цели и сознание своего равенства богам».

С. Е. Кургинян в передаче «Смысл игры»-89 говорит о __«Прометеевском человечестве»: «Образ Прометея невероятно глубок. Он тянется из глубин древности в современность. <...> Прометей — это распятый. Прометей — это жертва за человечество. Прометей — это огонь с небес для людей. Это любовь к людям. Это воля к развитию. И это, конечно, прообраз Христа. <...> Осевым образом для Маркса был Прометей».

Лафарг, ученик Маркса, исследуя миф о Прометее в работе «Религия и капитал», пишет, что «Прометей не олицетворяет изобретение огня», и указывает на иную природу этого огня: «Огонь, похищенный Прометеем из источника, не является обыкновенным огнем, который известен смертным, но частью того священного огня, который Зевс отказался передать «смертным».

Огонь, переданный смертным, дает возможность избавиться от деспотизма отца и зажечь свой семейный очаг, а значит, обрести бессмертную душу.

«Я дерзнул, я освободил смертных, я помешал им отправиться в Гадес и превратиться в ничто. <...> Я вложил в них дерзкие надежды... Я дал им огонь».

Наличие огня тесно сопряжено с бессмертием, с наличием бессмертной души. Лафарг пишет: «В эпоху, когда создавалась вторая часть мифа о Прометее, только отцы семейств могли обладать душой; а для того, чтобы иметь право зажечь семейный очаг, необходимо было, согласно религиозной идеологии, обладать головней священного огня, взятой из источника огня. Прометей, доставляя смертным головню из очага Олимпа, «источник огня», этим самым подарил им душу, утерянную ими с тех пор, как они стали жить под строем патриархальной семьи».

То есть человечество, организуясь и дерзнув восстать против природной стихии, способно обрести и вечный созидающий огонь, и власть творить богов, и бессмертие.

Идея «богостроительства» как создания нового бога народом явно родилась у Горького в результате его тесного взаимодействия с крупнейшими идеологами партии большевиков, и прежде всего с Луначарским и Богдановым. (Отметим, что позднее эта идея стала одной из важных причин расхождений между «богостроителями» и Лениным в партии и создания в РСДРП фракции «Вперед».) Эта идея отражена и в художественных произведениях Горького.

Так, в повести «Исповедь» старец, встретившийся на пути Матвея, странствующего в поисках себя, бога и правды, говорит: «Богостроитель — это суть народушко! Неисчислимый мировой народ!.. Народушко бессмертный, его же духу верую, его силу исповедую; он есть начало жизни и несомненное; он отец всех богов бывших и будущих!» И сей ответ старца Ионы звучит «подобно первому грому весны».

Матвей, не понимая, о чем толкует встретившийся на его пути странник, спрашивает: «Неужели ты про мужиков говоришь?

— Да, про весь рабочий народ земли, про всю ее силу, вечный источник боготворчества! Вот просыпается воля народа, соединяется великое, насильно разобщенное, уже многие ищут возможности, как слить все силы земные в единую, из нее же образуется, светел и прекрасен, всеобъемлющий бог земли!»

В повести можно проследить то, как изменился Матвей, узнав правду, в поисках которой он и отправлялся в странствие: «Ночью я сидел в лесу над озером, снова один, но уже навсегда и неразрывно связанный душою с народом, владыкой и чудотворцем земли.

Сидел и слушал, как всё, что видел и познал я, растет во мне и горит единым огнем, я же отражаю этот свет снова в мир, и всё в нем пламенеет великой значительностью, одевается в чудесное, окрыляет дух мой стремлением поглотить мир, как он поглотил меня.

Нет у меня слов, чтобы передать восторг этой ночи, когда один во тьме я обнял всю землю любовью моею, встал на вершину пережитого мной и увидел мир подобным огненному потоку живых сил, бурно текущих к слиянию во единую силу, — цель ее — недоступна мне.

Но я радостно понял, что недоступность цели есть источник бесконечного роста духа моего и великих красот мирских, а в бесконечности этой — бесчисленность восторгов для живой души человеческой».

Горький обращается к метафорам света и тьмы, которые являются важнейшим контрастом во всех его произведениях: образ тьмы, холода и пустоты — и образ света и жизни, образ наполненности жизни возвышающим огнем. Борьба этих двух образов, в которой свет должен победить, есть определяющая суть мировоззрения Горького:

«Наутро и солнце явилось для меня с другим лицом: видел я, как лучи его осторожно и ласково плавили тьму, сожгли ее, обнажили землю от покровов ночи, и вот встала она предо мной в цветном и пышном уборе осени — изумрудное поле великих игр людей и боя за свободу игр, святое место крестного хода к празднику красоты и правды».

«Исповедь» Горький заканчивает молитвою и решением Матвея возвратиться туда, где очищают землю от ада:

«Ты еси мой бог и творец всех богов, соткавший их из красот духа своего в труде и мятеже исканий твоих!

— Да не будут миру бози инии разве тебе, ибо ты един бог, творяй чудеса!

— Тако верую и исповедую! <...>

И — по сем возвращаюсь туда, где люди освобождают души ближних своих из плена тьмы и суеверий, собирают народ воедино, освещают пред ним тайное лицо его, помогают ему осознать силу воли своей, указывают людям единый и верный путь ко всеобщему слиянию ради великого дела — всемирного богостроительства ради!»

Подчеркнем, что угрозу народу как творцу «нового человека», как возможности истинного развития человечества, Горький усматривает прежде всего в мещанстве. В статье «Разрушение личности» Горький говорит: «Благодаря мещанству мы пришли от Прометея до хулигана».

Отметим, что когда Горький заговорил о создании «нового человека», в прессе тут же появились адресации к Ницше, который также говорил о некоем другом человеке, о «сверхчеловеке».

Исследовательница творчества Горького Л. А. Спиридонова пишет: «горьковская поэма была воспринята многими как проповедь ницшеанского толка, а ее герой как «сверхчеловек». Даже В. Г. Короленко в 1904 г. в «Русском богатстве» писал: «Человек г-на Горького, насколько можно разглядеть его черты, — есть именно человек ницшеанский: он идет «свободный, гордый далеко впереди людей (значит, не с ними?) и выше жизни (даже самой жизни?), один среди загадок бытия...».

Однако сравнение «Человека» Горького со «сверхчеловеком» Ницше тут же опровергали внимательные исследователи. Например, критик М. П. Неведомский (Миклашевский) тогда же писал: «Человек», стоящий «выше людей», совсем не гений, не исключительная одаренная личность, а именно идея человечества... Это именно образ, вмещающий в себя «величие всё совершенствующейся человеческой природы» и дальше «антисоциальное аристократическое настроение Ницше совершенно чуждо «Человеку». Этот Человек, несомненно, с ними, с людьми».

Л. Спиридонова, размышляя о сравнении ницшеанского сверхчеловека и горьковского Человека, обращается к словам Луки из пьесы Горького «На дне»: «Место хлама-народа должен со временем занять Человек с большой буквы, который вернет себе имя, и оно прозвучит гордо. Это не «сверхчеловек», ибо он родится от тех же столяров, сапожников или крестьян. Это «новый человек», облика которого писатель еще не знает, но верит в его пришествие».

Важную тему об идее нового человека у Горького и Ницше нужно обсудить подробнее.

Ницше в своем труде «Так говорил Заратустра» пишет:

«Но теперь умер этот Бог! Вы, высшие люди, этот Бог был вашей величайшей опасностью. С тех пор, как лежит он в могиле, вы впервые воскресли. Только теперь наступает великий полдень, только теперь высший человек становится — господином!.. Бог умер: теперь хотим мы, чтобы жил сверхчеловек».

У Ницше высшие люди противопоставляются маленьким людям с их ложными, рабскими добродетелями, противопоставляются толпе, которая «моргает: «мы все равны». «Вы, высшие люди, — так моргает толпа, — не существует высших людей, мы все равны, человек есть человек, перед Богом — мы все равны!», и что слышит в ответ? — «Перед Богом! — Но теперь умер этот Бог. Но перед толпою мы не хотим быть равны».

То есть речь здесь не о том, что Бога нужно воссоздать из человека. Идет противопоставление высших людей, они же — «сверхлюди», маленьким людям и их Богу, который умер.

О гибели бога говорит и Михайла, герой повести Горького «Исповедь». Но он говорит прямо противоположное Ницше: «Бог, о котором я говорю, был, когда люди единодушно творили его из вещества своей мысли, дабы осветить тьму бытия; но когда народ разбился на рабов и владык, на части и куски, когда он разорвал свою мысль и волю, — бог погиб, бог — разрушился!»... «Главное преступление владык жизни в том, что они разрушили творческую силу народа. Будет время — вся воля народа вновь сойдется в одной точке; тогда в ней должна возникнуть необоримая и чудесная сила, и воскреснет бог!»

Здесь гибель бога произошла по причине преступления «сильных мира сего», и стремление народное направлено на воскрешение бога. У Горького в этом вопросе нет обреченности и окончательности. Он видит причину гибели бога: «Разрушают народ, едино истинный храм бога живого, и сами разрушители гибнут в хаосе обломков, видят подлую работу свою и говорят: страшно! Мечутся и воют: где бог? А сами умертвили его».

Для Горького нет задачи возвести высших над низшими. Его задача — спасти и возвысить этих «низших». Горьковский герой Данко, который стал избранным, взяв на себя миссию спасать некогда великий народ, увидел оскаленных гримасами недовольных, уставших и заблудившихся в темном лесу людей: «А лес всё гудел и гудел, вторя их крикам, и молнии разрывали тьму в клочья. Данко смотрел на тех, ради которых он понес труд, и видел, что они — как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнем желания спасти их, вывести на легкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня...»

В отличие от Горького, о жалости в речах ницшевского Заратустры ни слова, но есть об «умаляющей добродетели»: «Сколько вижу я доброты, столько и слабости. Сколько справедливости и сострадания, столько и слабости»... «Человек должен становиться всё лучше и злее» — так учу я. Самое злое нужно для блага сверхчеловека». Далее Ницше вновь подчеркивает пропасть между «низшими» и «высшими»: «Но всё это сказано не для длинных ушей. Не всякое слово годится ко всякому рылу. Это тонкие, дальние вещи: копыта овец не должны топтать их!.. «Для ближнего» — это добродетель только маленьких людей... у них нет ни права, ни силы для вашего эгоизма!.. Ибо люди не равны — так говорит справедливость. И чего я хочу, они не имели бы права хотеть!» — Так говорил Заратустра. «Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, — канат над пропастью. <...> В человеке важно то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что он переход и гибель».

Ницшеанский «сверхчеловек» обладает духом и огнем, но он отказывается от всего человеческого, презирает его и отвращается от него. И жаждет отделиться от «людского отребья с его умаляющими добродетелями».

У Горького «новый человек» — не только выходец из народа. У Горького именно единый народ, в порыве своем устремленный «Вперед! И выше!», — рождает нового человека.

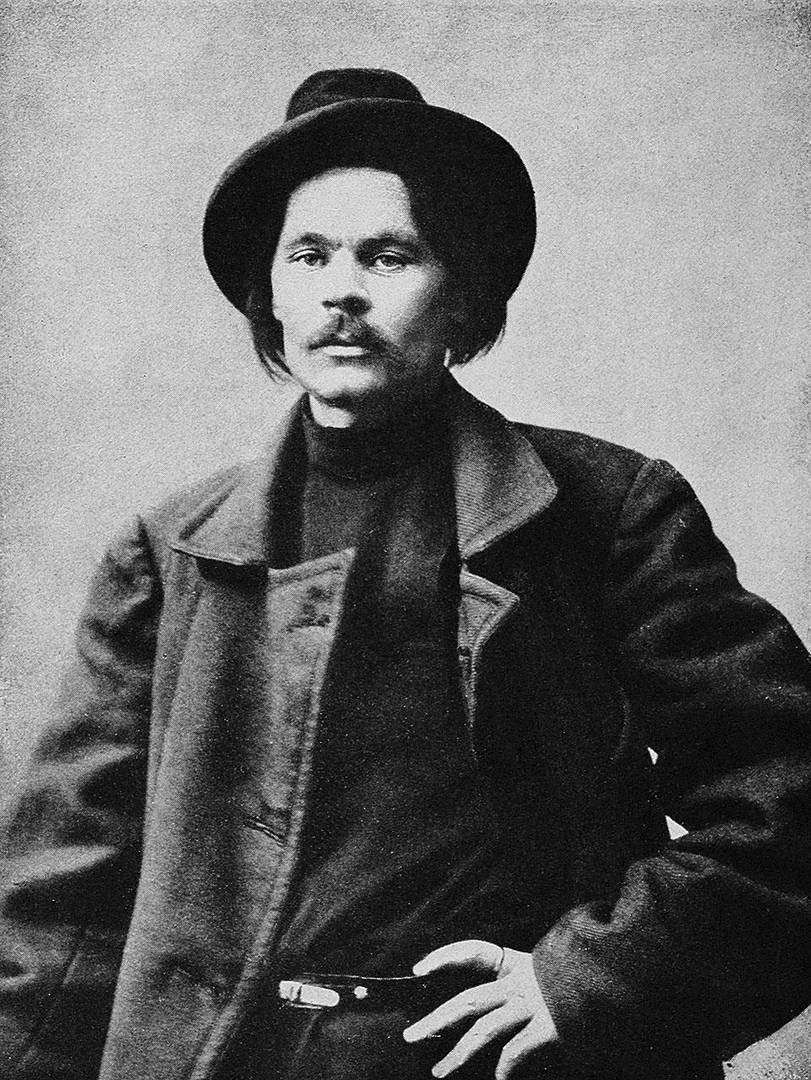

Леонид Андреев (1871–1919)

отрицающий жизнь

и неспособный к покою...

Л. Андреев

Русский писатель Леонид Николаевич Андреев родился в семье частного оценщика-землемера Николая Ивановича Андреева и дочери разорившегося помещика Анастасии Николаевны Пацковской. В семье существовала легенда о дворянском происхождении рода. Отец — внебрачный сын помещика — умер рано.

Маленький Леонид, красивый, шустрый мальчик, с детства увлекся чтением, но чтением совсем не детской для его возраста литературы. Как пишет Наталья Скороход, искусствовед и исследователь биографии Леонида Андреева, от изучения сказок-картинок Леонид сразу перешел как к приключениям (Жюль Верн, Фенимор Купер, Майн Рид), так и к бульварным авантюрным романам.

Биографы Андреева подчеркивают, что у мальчика совершенно стиралась черта между вымыслом и реальностью. Так, Н. Скороход пишет: «Для впечатлительного Ленуши грань между «так было» и «так придумал» была неочевидна... Как ни странно, проведя свое детство в атмосфере абсолютной любви и относительного достатка, Ленуша, как мне представляется, не получил вообще никакого воспитания, если, конечно, не считать воспитанием привычку мыть руки перед едой».

В гимназии и в университете учеником Леонид был неприлежным, отстающим и пренебрежительным к наукам, а также к «обычной» русской литературе. В школьные годы на уроках Андрееву было скучно и совсем неинтересно изучать «Капитанскую дочку» Пушкина или «Детство» Толстого.

Однако же труд «В чем моя вера?» Льва Николаевича был поглощен юным Леонидом и, как считают исследователи, также стал руководством в жизни и, прежде всего, в вере. Хотя, по признанию самого Леонида, он взял оттуда только «отрицательную часть» и ничего от «вероучений».

Андреев, с детства читавший много и без разбора, своим первым «сознательным отношением к книге» считает момент, когда обратился к Писареву, Толстому, Гартману, Шопенгауэру, Молешотту. В своей автобиографии он пишет: «Впервые прочел Писарева, а вскоре за тем «В чем моя вера?» Толстого. Это было в классе четвертом или пятом гимназии; и тут я сделался одновременно социологом, философом, естественником и всем остальным. Вгрызался в Гартмана и Шопенгауэра, и в то же время наизусть (иначе нельзя было) вызубрил полкниги «Учение о пище» Молешотта».

В дневниках Андреев отмечает, что идеи Шопенгауэра завладели его умом и сердцем, книга «Мир как воля и представление» стала одной из любимейших книг. Исследователь В. Брусянинов в биографии Андреева пишет, что юный еще Андреев поставил себе задачу «своими писаниями разрушить и мораль, и установившиеся человеческие отношения, разрушить любовь и религию и закончить свою жизнь всеразрушением». Отметим, что подобные идеи позже будут прорываться почти в каждом произведении писателя.

Анна Ильинична, в девичестве Матильда Денисевич, вторая жена Андреева, в своих воспоминаниях от 14 мая 1921 года напишет о том, что не может выполнить просьбу покойного мужа сжечь его ранние дневники и что намерена сделать конспекты записей. Эти дневники в настоящее время находятся в Русском архиве в английском г. Лидсе.

Кстати, кем была его жена, которая после смерти супруга, эмигрировав на Запад, занималась распространением творчества покойного мужа, издавала его рассказы, пьесы? Как следует из справки В. Чувакова для книги «Далекие. Близкие», Анна Ильинична была связана с эсерами, с 1905 года принимала участие в работе эсеровской организации. Была близко знакома с лидерами партии эсеров Николаем Авксентьевым, Ильей Бунаковым-Фондаминским, а также с основателем и теоретиком партии эсеров Виктором Черновым. Находилась под наблюдением охранки, ее отец и сестра Виктория были арестованы.

Мать же Анны Ильиничны, Анна Яковлевна и сестра Ия (в замужестве Бердичевская) были связаны с большевиками. Анна Ильинична, выйдя вторично замуж за Андреева, с матерью и сестрой Ией по настоянию мужа прекратила общение.

В конспект дневника своего будущего мужа Анна Ильинична включила копию обложки с такими строками:

Кто беспокойному сердцу ответит?

Море любви ему в вечности светит,

Светит желанный покой.

Далее она в этом конспекте пишет, что молодой Андреев рассуждает о Шопенгауэре, о его «Метафизике любви», о Гартмане и о своей склонности к «скептицизму и неверию».

Анна Ильинична продолжает: «Думаю, что тлетворно влияли на него чисто естественные науки, их теории и объяснения. (В свое время они принесли и мне много яду.) Такие вещи, как борьба за существование, право сильного, улучшение породы, «всё дозволено, что на благо тебе», — одним словом, всё, что не имеет или отрицает всякий этический элемент... Везде красной нитью проходит: тоска и просто скука, скука».

Исследователь творчества Л. Андреева профессор-историк А. Волков также пишет, что юношеское увлечение философией Гартмана и Шопенгауэра «дало свои плоды», и что в дальнейшем Андреев в поисках ответов на постоянно мучившие его «проклятые вопросы» обращался «к идеалистическим построениям философов». Волков, ссылаясь на письма уже зрелого писателя Андреева к В. Л. Львову-Рогачевскому в 1908 году, подчеркивает, что «влияние пессимистической философии Шопенгауэра довольно устойчиво сказалось на его творчестве. Идеалистическая философия питала андреевскую идею «всеотрицания».

А далее Андреев открыл для себя Ницше с его «Так говорил Заратустра», которого ему переводил товарищ-гимназист. Идеи этого немецкого философа были приняты всей душой и малообразованным умом подростка.

Конечно, нельзя оценивать личность вне той эпохи и среды, в которой она формируется. Становление будущего писателя Леонида Андреева пришлось на нелегкие 80-е годы XIX века, получившие название «эпохи безвременья и реакции». Как записал Андреев в дневнике, «эпоху 80-х годов можно было бы назвать временем поколебленных авторитетов, столь велико было ощущение кризиса общественных и нравственных устоев, который так или иначе был выражен в произведениях тогдашних властителей дум — Л. Толстого и Михайловского, Чехова и Гаршина, Г. Успенского и Надсона. Сомнения во всесилии разума, в возможности разумного мироустройства, трагическое ощущение диссонансов бытия, разочарование в могуществе науки, кризис христианской этики — всё это лишь углубляло природную расположенность к трагическому мироощущению юноши, жаждавшего в книгах найти ответы на мучившие его «проклятые вопросы».

«Эпоха безвременья» дала свои плоды. Пессимизм Шопенгауэра, разрушение и избавление «от хлама» в вопросах морально-нравственных у Писарева, примитивизированный материализм Молешотта, который гласит, например, что мозг выделяет мысль, как печень желчь; ницшеанский сверхчеловек и копание в человеческой душе «по-достоевски» — всё это привело к тому, что чересчур впечатлительный, эмоционально не окрепший мальчик превратился в того писателя Леонида Андреева, произведения которого буквально нашпигованы ужасом, страхом, фундаментальным пессимизмом и обреченностью.

Леонид Андреев — эволюция мировоззрения

Пример погружения в обреченность у Л. Андреева — рассказ «Молчание» (1900), за который Лев Толстой поставил молодому автору «пятерку» (хотя в целом Толстой Андреева недолюбливал: известна толстовская фраза «Он пугает, а мне не страшно»). В рассказе «могильное» молчание дочери священника, покончившей самоубийством, превращается в преднамеренное молчание бога — «молчание очень страшное, ужасающее молчание», которое фундаментально отлично от тишины. У Андреева тема богооставленности мира и человека зазвучала в русской литературе начала ХХ столетия наиболее громко.

В андреевском рассказе «Мои записки» не только мир, но и вселенная представляется как тюрьма, которая тоже может быть прекрасной, хотя от этого совершенно не перестает быть тюрьмой. Рассказ заканчивается фразой о том, что и «при закате солнца наша тюрьма прекрасна».

Главный персонаж «Моих записок» по неизвестным причинам попадает в тюрьму и в своих воспоминаниях описывает случай самоубийства художника-заключенного, который покончил с собой после того, как понял, что всё «бесцельно» и бессмысленно. И перед смертью написал записку с одной лишь фразой — «Я ухожу из вашей тюрьмы».

Далее персонаж рассуждает о том, что «уход» — это легкий путь вместо «того, чтобы тратить десятки лет на титаническую борьбу, вместо того, чтобы в отчаянных потугах, изнемогая от ужаса перед лицом неразгаданных тайн, стремиться к подчинению мира моей мысли и моей воле», легче «уйти». Самоубийство, которое и главный персонаж, по признанию, не раз обдумывал, — это «одно мгновение неслышной боли — я уже на свободе, я уже торжествую над замком и стенами, над правдой и ложью, над радостью и страданиями».

В этот, казалось бы, окончательный момент разрешения персонаж, описывая свои мысли, пишет: «Я, с не покидавшею меня даже в эти минуты наклонностью к мышлению, подумал: но куда же я иду? Ответ был: я иду в смерть. А что такое смерть? И ответ был: не знаю. И этих коротких размышлений было достаточно, чтобы я пришел в себя и с горьким смехом над малодушием своим снял с шеи роковую петлю».

Обращаясь к самоубийце и смеясь над его глупостью и над «смешным разрушителем уз вечности», персонаж продолжает свои рассуждения: «Кто сказал вам, что наша тюрьма кончается здесь, что из одной тюрьмы вы не попали в другую, откуда уж едва ли придется вам бежать! Вы поторопились, мой друг, вы страшно поторопились, вы забыли меня спросить кое о чем, и кое-что я сказал бы вам; я сказал бы вам, что как над тем, что вы зовете жизнью и бытием, так и над тем, что вы называете небытием и смертью, одинаково царит всесильный Закон. Только глупцы, умирая, думают, что они кончают с собой, — они кончают только с одной формой себя, чтобы немедля принять другую».

Из признания, что «тюрьма бессмертна», придуманного сна, в котором ему довелось видеть «иную величественную тюрьму, и прекрасных тюремщиков с белыми крыльями за спиною, и г. главного начальника тюрьмы; не помню, были ли там окошечки на двери или нет, но кажется, что были: мне помнится что-то вроде ангельского глаза, с нежным вниманием и любовью прикованного ко мне», здесь мы можем понять, что речь идет об идее заброшенности, оставленности, тотального, абсолютного одиночества, безысходности «заточения». Уйти из этого мира можно, но это всё равно не принесет избавления!

Уже большинство ранних рассказов Андреева перегружено разрушительной отчаянной тоской, он много внимания уделял порокам человеческим и в каком-то смысле смаковал их. Жизнь Андрееву казалась бессмысленной и никчемной. Исследователь-литературовед П. Басинский утверждает: «Никто не дал такой концентрированной картины зла, как автор «Стены» (1901), «Жизни Василия Фивейского (1903) и «Красного смеха» (1904)». Иннокентий Анненский замечает, что Леонид Андреев «воспринимает жизнь как мучительно острую загадку. Он не обволакивает нас ею, как делал это Чехов, а колет и шпыняет».

Во многих рассказах Андреева обнажается его тезис о том, что мир и человек всегда неизбежно друг другу противостоят. На это указывал Вацлав Воровский, который писал, что в произведениях Андреева, как ранних, так и поздних, где личная психология является главной темой, «вы всё время чувствуете, что личность здесь бьется о преграды, поставленные социальными условиями, а сама психология личности — особенно в ее отклонении от нормы — является непосредственным порождением этих же социальных условий».

Многие знавшие Андреева, включая Горького, отмечали в нем очень резкие перепады в настроении и бодрости духа, а также его парадоксальные увлечения.

Корней Чуковский вспоминал: «Иногда, глядя на него, как он хозяйским, уверенным шагом гуляет у себя во дворе, среди барских конюшен и служб, в сопровождении Тюхи, великолепного пса, или как в бархатной куртке он позирует перед заезжим фотографом, вы не верили, чтобы этот человек мог носить в себе трагическое чувство вечности, небытия, хаоса, мировой пустоты. Но в том-то и заключалась основная черта его писательской личности, что он — плохо ли, хорошо ли — всегда в своих книгах касался извечных вопросов, трансцендентных, метафизических тем. Другие темы не волновали его.

Та литературная группа, среди которой он случайно оказался в начале своего писательского поприща — Бунин, Вересаев, Чириков, Телешов, Гусев-Оренбургский, Серафимович, Скиталец, — была внутренне чужда Леониду Андрееву. То были бытописатели, волнуемые вопросами реальной действительности, а он среди них был единственный трагик, и весь его экстатический, эффектный, чисто театральный талант, влекущийся к грандиозным, преувеличенным формам, был лучше всего приспособлен для метафизико-трагических тем».

При этом талант Андреева признавали и члены этой литературной группы, и вовсе не расположенные к нему российские писатели и интеллектуалы. Так А. Луначарский писал: «По силе воздействия на массового читателя оспаривать пальму первенства в лагере реалистов мог только Леонид Андреев».

Современники Андреева вспоминают, что излюбленной его темой была тема смерти. Обычно после припадка веселья он мрачнел и заводил «монологи о смерти». К. Чуковский пишет: «Слово «смерть» он (Андреев) произносил особенно — очень выпукло и чувственно: смерть, как некоторые сластолюбцы — слово женщина. Тут у Андреева был великий талант: он умел бояться смерти, как никто. Бояться смерти — дело нелегкое; многие пробуют, но у них ничего не выходит; Андрееву оно удавалось отлично; тут было истинное его призвание: испытывать смертельный, отчаянный ужас. Этот ужас чувствуется во всех его книгах, и я думаю, что именно от этого ужаса он спасался, хватаясь за цветную фотографию, за граммофоны, за живопись. Ему нужно было хоть чем-нибудь загородиться от тошнотворных приливов отчаяния».

Луначарский же определяет Андреева как «самого могильного могильщика», который «хочет быть убийцей».

Историк Дмитрий Чураков, исследуя русский декаданс, приводит оценку творчества Л. Андреева, данную В. Воровским. Воровский писал, что произведения Андреева во многом отражают черты, «общие для эстетики декаданса, ее пограничных воплощений вообще. Преобразование жизни через ее отрицание, уход от реальности через самоубийство — такая позиция не могла быть жизнеспособной мировоззренческой базой». Воровский также говорит, что Андреев «не верит и в самую жизнь», и есть только один выход — смерть. «Но нельзя ни разрешить, ни осветить вопрос жизни, когда отрицаешь саму жизнь, когда не веришь в жизнь, когда оцениваешь бытие, исходя из апологии небытия».

Чураков указывает, что в условиях кризиса подобные семена способны обильно прорасти, а также напоминает, что, как писали критики начала ХХ века, именно рассказы Л. Андреева «вызвали целую эпидемию самоубийств среди молодежи, разочарованной в социальной действительности, путей преобразования которой они не смогли сразу разглядеть в сумерках политической реакции».

О косвенной связи Андреева с самоубийствами писал и близкий к нему Корней Чуковский: «В страшные послереволюционные годы (1907–1910), когда в России свирепствовала эпидемия самоубийств, Андреев против воли стал вождем и апостолом уходящих из жизни. Они чуяли в нем своего. Помню, он показывал мне целую коллекцию предсмертных записок, адресованных ему самоубийцами. Очевидно, у тех установился обычай: прежде, чем покончить с собой, послать письмо Леониду Андрееву».

Чуковский также указывает на внутреннюю близость творчества Андреева к декадентам: «Не только по идее, но и по художественным приемам Андреев близок к декадентам, в частности, к Сологубу; то же отсутствие бытового колорита, та же декламационность и истерическая приподнятость стиля характерны для Сологуба».

Что же такое декаданс в России?

Доктор исторических наук Александр Волков в своей работе «Русская литература ХХ века. Дооктябрьский период» так описывает это явление:

«Уход из этого мира, «где истин нет», взлеты в поднебесную высь, падение ниц пред образом «сущего», возвеличение себя до сверхчеловека, стоящего над миром, проповедь крайнего индивидуализма и «чистого искусства», прославление смерти и «мечтания о воле свободной» — таков внешне многообразный, а по существу субъективно ограниченный мир ранней поэзии декадентов».

Волков в связи с этим напоминает характерные строки Бальмонта:

Я ненавижу человечество,

Я от него бегу спеша.

Мое единое отечество —

Моя пустынная душа.

Затем Волков продолжает: «Декаденты, якобы занятые «мистическим приотворением двери в вечность», на самом деле стремились парализовать демократическую борьбу с «ненавистной твердыней» старого мира. Все их претензии на роль борцов и ниспровергателей были неосновательными».

Волков также пишет, что противопоставление личности «толпе» стало одним из самых распространенных мотивов декадентской поэзии, и приводит слова еще одного представителя русского декаданса, Зинаиды Гиппиус: «Я не умею жить с людьми», «мне нужно то, чего нет на свете».

Любопытный эпизод из жизни Андреева, который, возможно, дает нам ключ к более глубокому пониманию его мироощущения, приводит Горький. В очерке «Леонид Андреев» Горький рассказывает о встрече и беседе Андреева с отцом Феодором Владимирским, протоиереем города Арзамаса, когда они оба оказались в гостях у Горького в Нижнем Новгороде. Андреев, увидев старика-монаха, сначала крайне удивился. Но вскорости, вступив с ним в беседу, был восхищен, о чем впоследствии и сказал Горькому.

Горький пишет: «Через час, за самоваром, он (Андреев), буквально разинув рот, слушал, как протоиерей нелепого города Арзамаса, пристукивая кулаком по столу, порицал гностиков за то, что они боролись с демократизмом церкви, стремясь сделать учение о богопознании недоступным разуму народа.

— Еретики эти считали себя высшего познания искателями, аристократами духа, — а не народ ли, в лице мудрейших водителей своих, суть воплощение мудрости божией и духа его?

«Докеты», «офиты», «плерома», «Карпократ», — гудел отец Феодор, а Леонид, толкая меня локтем, шептал:

— Вот олицетворенный ужас арзамасский!

Но вскоре он уже размахивал рукою пред лицом отца Феодора, доказывая ему бессилие мысли, а священник, встряхивая бородой, возражал:

— Не мысль бессильна, а неверие.

— Оно является сущностью мысли...

— Софизмы сочиняете, господин писатель...»

Дальше Горький пишет, что когда легли спать, то в дверь постучали «и явился Леонид, встрепанный, возбужденный, с расстегнутым воротом рубахи, сел на постель ко мне и заговорил, восхищаясь:

— Вот так поп! Как он меня обнаружил, а?»

Несмотря на усиливающиеся мировоззренческие расхождения, еще в 1905–1906 г. Андреев ощущал себя идеологическим и политическим соратником Горького. Однако уже в тот период между ними намечалось отчуждение, которое после поражения первой русской революции начало приобретать всё более явные и открытые формы.

Исследователь А. Волков отмечает, что «на раннем этапе своей литературной деятельности Андреев — талантливый реалист — был в рядах писателей демократического направления». «В годы первой революции Андреев субъективно считал себя борцом и пытался в поведении «подражать» Горькому; он сочувствовал революционному движению, подвергался репрессиям со стороны правительства за предоставление своей квартиры для нелегальных заседаний ЦК РСДРП.

Для настроений Андреева этого времени весьма показательна драма «К звездам», написанная в октябре — ноябре 1905 года. В ней звучат гордые слова о радости жить и умереть в борьбе во имя идеалов «справедливости, о величии и бессмертии человечества, идущего через муки, страдания и кровь к светлому будущему».

Но постепенно Андреев, выявляя себя, переходит в другой лагерь: «Неверие в прекрасное и человеческое, проповедь смерти как избавления отмечают страницы таких его произведений, как «Стена», «Мысль», «Бездна».

А. Волков замечает, что пока Андреев еще не определился до конца, с кем он, декаденты подвергали его жесткой критике:

«Философов называл символизм Андреева «картонным», Гиппиус утверждала, что мистика у Андреева «какая-то не мистическая». Близкую оценку найдем и у Брюсова, писавшего в связи с появлением «Жизни Василия Фивейского»: «При внешнем таланте изображать события и душевные состояния, Л. Андреев лишен мистического чувства, лишен прозрения за кору вещества. Грубо материалистическое мировоззрение давит дарование Л. Андреева, лишает его творчество истинного полета...

В представлении Брюсова и его единомышленников Андреев — писатель, лишенный понимания высших запросов культурного человека. Они выносили Андрееву единодушный приговор: писатель талантливый, но не культурный. Наиболее ясно данное заключение было выражено в статье Брюсова, написанной в связи с постановкой «Жизни человека» в Московском Художественном театре. Брюсов писал: «Л.Андреев как художник не связан с высшей духовной жизнью своего времени. Он художник не верхов своего века, а его средины. Я бы выразил это еще иначе. Л. Андреев — талантливый писатель, но не умный и не образованный человек».

Однако ряд проницательных литераторов из революционного лагеря отмечали, что Андреев всё отчетливее склоняется к декадентству. Такие оценки появились после публикации Андреевым рассказа «Тьма». Причем некоторые авторы этих оценок, как и Горький, находили у этого «декадентского поворота» мещанские корни.

Так, А. Луначарский в критическом эссе «Тьма» называет Андреева «зафилософствовавшийся мещанин»: «Но здоровый читатель сумеет вынести из Андреева хороший урок. Он примет то, что положительно в его критике, и отвергнет напыщенное мудрствование зафилософствовавшегося мещанина».

И далее: «Мысль Андреева всегда будет слаба в своих титанических потугах, ибо он мещанин. Он дошел до нигилизма, до всеотрицания. Боже мой, пустое и всеобщее отрицание есть только утверждение, ибо во тьме, в которую Андреев хочет погрузить мир, все кошки становятся серы. Чтобы тьма была тьмой, надо противопоставить ей свет. Андреев боится его. Другие ищут его и не могут найти. Видали даже, но душа их мещанская не приемлет его, заставляет их искажать его, превращать для себя в полусвет».

В защиту творчества Андреева от подобных обвинений позже выступил близкий ему Корней Чуковский. Чуковский в литературном этюде «Леонид Андреев» пишет: «Но замечательно: при всей провинциальности в нем не было и тени мещанства. Обывательская мелочность, скаредность, обывательское «себе на уме» были чужды ему совершенно; он был искренен, доверчив и щедр; никогда я не замечал в нем ни корысти, ни лукавства, ни карьеризма, ни двоедушия, ни зависти».

Однако факт поворота Л. Андреева к декадентству никто, похоже, не отрицал, особенно после рассказа «Тьма».

Рассказ посвящен революционеру, которому вдруг открылась «новая правда», — и он отрекся от революционного дела, сошелся с проституткой и провозгласил угасание огней и тьму.

«Рассказ «Тьма», — писал В. Воровский, — очень резко порывает с периодом надежд и увлечений; он не только констатирует торжество тьмы, как в прежних произведениях г. Андреева, он идет дальше и дает апологию этой тьмы.

Былой призыв из рассказа «К звездам!» в рассказе «Тьма» уступает место другому призыву: «Погасим огни и все полезем во тьму! Зрячие, выколем себе глаза!» Слова «стыдно быть хорошим» выражают покаянное настроение не только героя, но и самого Андреева. «Правда» публичного дома покоряет «революционера»; в конце рассказа он провозглашает тост «за нашу братию! За подлецов, за мерзавцев, за трусов, за раздавленных жизнью...» Он не только восхваляет тьму и мрак, но призывает зрячих выколоть себе глаза, «ибо стыдно зрячим смотреть на слепых от рождения!»... «Выпьем за то, девицы, чтобы все огни погасли. Пей, темнота!»

Горький считал «Тьму» одной из главных причин разрыва своих отношений с Андреевым. В письме к Андрееву он писал: «А почему случилось — сейчас скажу: первое — «Тьма». Обиделся я на тебя за нее, ибо этой вещью ты украл у нищей русской публики милостыню, поданную ей судьбой. Дело происходило в действительности-то не так, как ты рассказал, а лучше, человечнее и значительнее. Девица оказалась выше человека, который перестал быть революционером, и боится сказать об этом себе и людям. Был праздник, была победа человека над скотом, а ты сыграл в анархизм и заставил скотское, темное торжествовать победу над человеческим».

Рассказ «Тьма» — не единственное произведение Андреева, компрометирующее революцию и человека в революции. А. Волков подчеркивает: «В разгар революции Андреев пишет рассказ «Так было» — пасквиль на революцию. Автор утверждает здесь мысль, что существо всякой революции заключается в замене одной тирании другой. Он изображает поднявшийся на революционную борьбу народ в виде стихийной, кровожадной и неорганизованной звериной силы. Дискредитируя идею революционного изменения действительности, автор утверждает мысль: «Так было — так будет». Эти слова проходят лейтмотивом через весь рассказ».

В своей другой пьесе — «Царь-голод» Андреев описывает тьму, которая торжествует, и провозглашает невозможность преодоления этой тьмы: все и всё оказываются обречены. Пьеса призывает не народ — к революционному преображению действительности, а толпу — к бунту: «Ломайте машины, режьте ремни, заливайте котлы!.. Черными тенями легонько крадитесь средь народа — и насилуйте, убивайте, крадите и смейтесь, смейтесь!»

А далее, после описания бунтарских оргий, в пьесе звучит: «Чего добились, безумцы? Куда шли? <...> У нас пушки, у нас ум, у нас сила, — что у вас, несчастная падаль? <...> И сегодня же ночью вас поглотит черная земля, и на том месте, где вы будете зарыты, вырастет жирная трава; и ею мы будем кормить нашу скотину. Вы этого хотели, безумцы?»

Наконец, в пьесе «Савва» Андреев пишет о разрушении и пламени, от которых нет спасения. Главный герой Савва произносит восторженную речь о разрушении: «Ага! Зазвонили! Звоните, звоните! Скоро зазвонит вся земля. Я слышу! Я слышу! Я вижу, как горят ваши города. Я вижу пламя! Я слышу треск! Я вижу, как валятся на голову дома! Бежать некуда! Спасенья нет! Спасенья нет! Огонь везде! <...> Земля выбрасывает вас. Нет вам места на земле! Нет! Он идет! Я вижу его! Он идет, свободный человек! Он родится в пламени! Он сам — пламя и разрушение».

Дружба-вражда

Еще раз подчеркнем, что первоначально Андреев и Горький были близки. Горький очень хорошо оценил уже первый серьезный рассказ Андреева «Баргамот и Гараська». Но в дальнейшем их взгляды постепенно и неуклонно расходились и дружба превращалась в «дружбу-вражду».

Андреев тянулся к Горькому и в то же время отталкивал его, чувствуя силу писателя в том, что тот, не поддавшись мучительным страхам и отчаянию, которые преследовали самого Андреева, всё свое творчество посвятил поиску ответов на эти вызовы.

Доктор исторических наук Александр Волков, обращаясь к рассказу Андреева «Молчание», указывает на тему антагонизма между поколениями и подчеркивает, что автор видит причину во влиянии рока, фатальной неизбежности. Эта идея прослеживается и в других произведениях Андреева. «Андреев раскрывает плохое начало в человеке и, в отличие от Горького, не верит в его преодоление. Это плохое начало торжествует в человеке. Отсюда мотивы пессимизма, которые уже сказались в раннем творчестве Андреева...»

В 1912 году Андреев пишет Горькому: «Каждый из нас представляет собой известную общественную силу, наша дружба или вражда выходит за пределы личного нашего удовольствия или огорчения».

Исследователь П. Басинский подчеркивает полную противоположность взглядов Андреева и Горького на человека: «Если Горький бросил взгляд на человека «на дне» и призвал его поднять голову и увидеть свет, то Андреев предпочитал думать, что под «дном» жизни открывается еще и «бездна», которая поглощает человека вопреки его воле и разуму». В подтверждение Басинский приводит рассказ Андреева «Бездна» (1902): «И черная бездна поглотила его»... «Человек не в состоянии противиться «зверю», который сидит в нем и вынуждает совершить чудовищный поступок: надругаться над любимой девушкой!»

Горький понимал природу переживаний Андреева и также указывал на причину, которая всё более разъединяла их. В воспоминаниях Горький писал: «Я думаю, что хорошо чувствовал Л. Андреева: точнее говоря — я видел, как он ходит по той тропинке, которая повисла над обрывом в трясину безумия, над пропастью, куда заглядывая, зрение разума угасает.

Велика была сила его фантазии, но — несмотря на непрерывно и туго напряженное внимание к оскорбительной тайне смерти, он ничего не мог представить себе по ту сторону ее, ничего величественного или утешительного, — он был все-таки слишком реалист для того, чтобы выдумать утешение себе, хотя и желал его.

Это его хождение по тропе над пустотой и разъединяло нас всего более. Я пережил настроение Леонида давно уже, — и, по естественной гордости человечьей, мне стало органически противно и оскорбительно мыслить о смерти.

Однажды я рассказал Леониду о том, как мне довелось пережить тяжкое время «мечтаний узника о бытии за пределами его тюрьмы», о «каменной тьме» и «неподвижности, уравновешенной навеки», — он вскочил с дивана и, бегая по комнате, дирижируя искалеченной ладонью, торопливо, возмущенно, задыхаясь, говорил:

— Это, брат, трусость, — закрыть книгу, не дочитав ее до конца! Ведь в книге — твой обвинительный акт, в ней ты отрицаешься — понимаешь? Тебя отрицают со всем, что в тебе есть, — с гуманизмом, социализмом, эстетикой, любовью, — всё это — чепуха по книге! Это смешно и жалко: тебя приговорили к смертной казни — за что? А ты, притворяясь, что не знаешь этого, не оскорблен этим, — цветочками любуешься, обманывая себя и других, — глупенькие цветочки!..»

Горький продолжает: «Обняв меня за плечи, он сказал, усмехаясь:

— Ты — всё видел, черт тебя возьми! И — «каменную пустоту» — это очень хорошо — каменная тьма и пустота!

И — бодая меня головою в бок:

— Иногда я тебя за это ненавижу.

Я сказал, что чувствую это.

— Да, — подтвердил он, укладывая голову на колени мне. — Знаешь — почему? Хочется, чтоб ты болел моей болью, — тогда мы были бы ближе друг другу, — ты ведь знаешь, как я одинок!»

Отношение Горького к Андрееву в чем-то перекликается с его отношением к творчеству Достоевского.

Константин Федин пишет о том, что у Горького были в литературе «особые нелюбви, пристрастия, недружелюбия и даже ненависти». К Достоевскому у Горького «была не только неприязнь политическая и объективная, неприязнь к автору «Дневника» и «Бесов». Нет, Горький не мог простить Достоевскому «его каких-то интимных интонаций, создающих музыку морали, окраску всей системы чувствования писателя».

Вот что сам Горький говорит о Достоевском: «Неоспоримо и несомненно: Достоевский — гений, но это злой гений наш. Он изумительно глубоко почувствовал, понял и с наслаждением изобразил две болезни, воспитанные в русском человеке его уродливой историей, тяжкой и обидной жизнью: садическую жестокость во всем разочарованного нигилиста и — противоположность ее — мазохизм существа забитого, запуганного, способного наслаждаться своим страданием, не без злорадства, однако, рисуясь им пред всеми и пред самим собою. Был нещадно бит, чем и хвастается».

Подобное мироощущение прослеживается и в произведениях Андреева. А. Волков, комментируя андреевский рассказ «Стена», пишет, что в нем «доминирует мысль о том, что человечество бессильно перед препятствиями, стоящими на его пути. Толпа уродов, символизирующая человечество, бьется о стену и погибает. Здесь тема смерти выступает в социальном плане». Волков указывает, что иногда перед первой русской революцией Андреев приходил «к идеям революционного низвержения страшного мира», но впоследствии об этом страшно сожалел.

«Андрееву, — писал Горький в очерке «Леонид Андреев», — человек представлялся духовно нищим, сплетенным из непримиримых противоречий инстинкта и интеллекта, он навсегда лишен возможности достичь какой-либо внутренней гармонии. Все дела его — «суета сует», тлен и самообман. А главное, он — раб смерти и всю жизнь на цепи ее».

Еще одной фундаментальной причиной конфликта между Горьким и Леонидом Андреевым стало отношение к мысли. Об этом сам Горький пишет в очерке «Леонид Андреев»: «Наиболее острым пунктом наших разногласий было отношение к мысли. Я чувствую себя живущим в атмосфере мысли и, видя, как много создано ею великого и величественного, — верю, что ее бессилие — временно».

И дальше: «Леонид воспринимал мысль как «злую шутку дьявола над человеком»; она казалась ему лживой и враждебной. Увлекая, человека к пропастям необъяснимых тайн, она обманывает его, оставляя в мучительном и бессильном одиночестве пред тайнами, а сама — гаснет».

Андреев в беседе с Горьким подтверждает такое свое отношение к мысли, вопрошая: «Что такое мысль? Она двулична и отвратительна своим бессилием...»

Исследователь творчества Леонида Андреева А. Волков так комментирует рассказ Андреева «Мысль» (1902), с которого, кстати, начался разрыв Горького с Андреевым: «По своей тенденции он прямо противоположен программной горьковской поэме «Человек». Андреев устанавливает трагедию мысли, потому что его мысль, будучи оторвана от жизненной плоти, действительно бессильна познать и установить законы реальной действительности. В отличие от Андреева, Горький видит в человеке творца действительности, строящего жизнь на разумных началах. «Подлая мысль изменила мне» — эта формула является программной для Андреева, в то время как Горький утверждает мысль как орудие переделки действительности.

Человеком, в представлении Андреева, управляет не только рок, но и стихийная физиологическая сила — инстинкты человека. Вдруг возникают в человеке какие-то чувства, темные и необъяснимые. Подчеркивая темное, стихийное начало в человеке, Андреев развенчивает разум, мысль. Рассказ «Мысль» носит в этом плане принципиальный характер. В нем устами героя Андреев утверждает, что человечество и человеческая мысль бессильны найти правду. Мысль призрачна и изменчива...»

Волков продолжает: «Если перевести эти философские рассуждения на практические поступки, то отрицание основ нравственности и утверждение условности истории выступят как проповедь своеволия и анархизма, как оправдание преступности, ибо с этой точки зрения человеку «всё позволено».

Февральскую революцию Андреев принял с воодушевлением и даже примерял на себя роль общественного деятеля. Он выступал на митингах, печатал статьи и очерки на политические темы. Его узнавали на улицах, радостно принимали и считали своим. Но вскоре у Андреева происходит осознание беспомощности пришедших «революционеров». Появляется четкое ощущение надвигающейся катастрофы, разрухи и всеобщего распада. Андреев впадает в депрессию, покидает Петроград, закрывается у себя в доме на берегу Черной речки.

Октябрьскую же революцию он не принял. Не мог Андреев смириться с приходом к власти большевиков и Ленина, сумевшего подчинить стихию революции. Хотя он осознавал, что именно новые пришедшие и есть подлинные революционеры, именно они, а не те, кто делал революцию в феврале. «Ленин показал, что такое постоянная революция и революционер. Не будь его цели так глупы, а может и преступны, он вытащил бы Россию», — писал Андреев в дневниках.

При этом Андреев пытается трезво оценить ситуацию и понять причину успеха действий Ленина: «Мы, все эти эсеры, Черновы, Плехановы, даже Сухановы и Мартовы — ...не были революционерами. Ни непреклонного духа, ни жестокости, ни революционной ярости и силы в них не было».

При этом мировоззренческие разногласия остаются непреодолимы. И даже когда «царь-голод» настигает семью Леонида Андреева — по причине Гражданской войны, закрытия газеты «Русская воля» и национализации его банковских счетов, — Андреев отвергает предложение Горького издать собрание сочинений за хорошее вознаграждение, ссылаясь на то, что не желает иметь ничего общего с большевиками.

Биограф писателя Наталья Скороход описывает, как Андреев в 1917 году видит будущее страны: парламентская республика, отказ от принципа самоопределения наций, необходимость продолжения войны с Германией. Н. Скороход указывает, что «фактически Андреев разделял взгляды конституционных демократов, к коим и принадлежали большинство министров первого состава Временного правительства». Однако череда политических и экономических кризисов и усиливающийся развал фронта ввергают писателя и редактора «Русской воли» в отчаяние, и «он неоднократно клянет себя и себе подобных за скороспелую пылкость своих революционных идей, пророчеств и порывов».

В статье «Veni, Creator!», написанной в сентябре 1917 года, Леонид Андреев так описывает свое предчувствие прихода вождя: «Гряди, победитель! Еще недавно ты был никто, — ныне ты почти Бог, Ленин... ты знаешь это?»

Ленин в этой статье представляется как «кровавый триумфатор»: «По лужам красной крови вступает завоеватель Ленин, гордый победитель, великий триумфатор — громче приветствуй его, русский народ... Ты почти Бог, Ленин. Что тебе всё земное и человеческое? Жалкие людишки трепещут над своей жалкой жизнью, их слабое, непрочное сердце полно терзаний и страхов, а ты неподвижен и прям, как гранитная скала. Они плачут — твои глаза сухи... Кто же еще идет за тобою? Кто он, столь страшный, что бледнеет от ужаса даже твое дымное и бурное лицо? Густится мрак, и во мраке слышу я голос: «Идущий за мною сильнее меня. Он будет крестить вас огнем...» Отметим, что в этой последней фразе некоторые поклонники Андреева усматривают пророчество о том, что за Лениным последует Сталин.

В конце статьи Андреев срывается в истерический пафос отчаяния: «Сгущается бездонная тьма, кромешный мрак. Ни единого огня, ни единого голоса — безмолвие и тьма. Мне страшно. Как слепой мечусь я в темноте и ищу Россию:

— Где моя Россия? Мне страшно. Я не могу жить без России. Отдайте мне мою Россию! Я на коленях молю вас, укравших Россию: отдайте мне мою Россию, верните, верните!

Ищу и не нахожу. Кричу и плачу в темноте. И мне страшно, о Господи! Где моя Россия? Сердце не хочет биться, кровь не хочет течь, жизнь не хочет жить.

Отдайте Россию!»

Н. Скороход пишет: «Зимой 1919 года, возмущенный известием о том, что державы-победительницы собираются усадить за стол переговоров все воюющие в России политические группировки, в том числе «дикарей Европы, восставших против ее культуры, законов, морали», т. е. представителей правительства большевиков, Андреев пишет предельно резкий памфлет «Save Our Souls’ (SOS, спасите наши души)».

Тем не менее, как пишет Н. Скороход, писатель (а теперь уже и политический деятель) не намерен сдаваться и считает себя единственно способным идеологически возглавить «крестовый поход» против большевизма и вождя пролетариата. Андреев обращается к Павлу Милюкову, чтобы тот поспособствовал «у адмирала Колчака назначению его — Леонида Андреева — министром пропаганды Всероссийского правительства». Аналогичное письмо «отправляет Андреев и в Гельсингфорс, где весной и летом 1919 года — накануне осеннего наступления Северо-Западной армии на Петроград — полным ходом идет формирование властных представительств».

Уже весной 1919 г. Андреев ведет переговоры с представителями Русского комитета. В это время «генерал Юденич, получив особые полномочия и исключительное финансирование от Всероссийского правительства Колчака, спешно создавал в Хельсинки Политическое совещание — предвестник Северо-Западного правительства, где и готовился взять портфель «министра пропаганды» неугомонный Леонид Андреев». Однако министром Андреев не стал и стать не мог. Поскольку приближенные к министерству политики считали Андреева «несносным, капризным, самовлюбленным».

О взаимоотношениях Горького и Андреева во время Гражданской войны историк А. Волков пишет:

«Позиция Андреева во время войны еще больше обострила взаимоотношения Горького и Андреева. Искусственность и надуманность произведений последних лет жизни Андреева, наряду с однообразием тем и образов, вызвали упадок интереса к его творчеству. То незначительное, что было им создано после Октябрьской революции, завершает процесс, наметившийся в его творчестве еще в предвоенные годы. Незадолго до своей смерти, последовавшей в Финляндии в 1919 году, Андреев создает написанный в экспрессионистском стиле «Дневник сатаны»; в нем изображается капиталистический мир, охваченный безумием, выход из которого автор видит во всеразрушающем бунте».

После революции Леонид Андреев встает на путь войны с Горьким на страницах возглавляемой им «Русской воли». Он задумывает и начинает серию публикаций в своей газете и лично против Горького, и в целом против «горьковского» направления в русской литературе.

Но, несмотря на это, Горький, получив весть о смерти Андреева, признал его своим близким другом. Корней Чуковский так вспоминает об этом:

«В сентябре 1919 года в одну из комнат «Всемирной литературы» вошел, сутулясь сильнее обычного, Горький, и глухо сказал, что из Финляндии ему сейчас сообщили о смерти Леонида Андреева. И, не справившись со слезами, умолк. Потом пошел к выходу, но повернулся и проговорил с удивлением:

— Как это ни странно, это был мой единственный друг. Единственный».

Заключение

Двух талантливых писателей, Максима Горького и Леонида Андреева, связывала сложная дружба-вражда. В конечном итоге их пути, как духовные, так и политические, разошлись. Но их конфликт сохраняет актуальность и сегодня. Новая борьба мирового капитала с альтернативными формами мироустройства, набирая силу, сегодня приобретает всё более радикальные формы. Идеологическая и метафизическая мировая война по остроте накала и изощренности давно превзошла эпоху конфликтов между реализмом и декадансом.

Фундаментальные изменения произошли в последние десятилетия в нашей России. Сегодня Горький с его девизом «Человек — это звучит гордо!» находится на задворках культуры и внимания общества. А андреевская апологетика тьмы и хаоса — находит немалый отклик среди современной интеллигенции и элиты.

Это показывает хотя бы то, что театральные постановки пьес Андреева сегодня пользуются спросом и на Западе, и в России. В прессе мы находим, к примеру, такие заметки:

«В Театре АРТО состоялась премьера спектакля «Савва. Ignis Sanat». Ignis Sanat — с латинского «огонь исцеляет». Это — первое, необходимое пояснение. Второе: Николай Рощин, получивший небольшое помещение на Сретенском бульваре, выбрал для открытия собственного театра пьесу Леонида Андреева, в которой драматург разом решил одержать победу и над Горьким, и над Чеховым, насытив действие собственной, андреевской риторикой о смерти, об очищении земли от слабых и убогих людей».

Желание очень существенной части современной интеллигенции «исцелить мир огнем», очистив землю «от слабых и убогих людей» (то есть попросту погрузить мир во тьму), — очень созвучно всеотрицающему пафосу позднего Андреева. Вопрос только в том, каким же огнем интеллигенция будет исцелять наш мир? Сам Андреев очень хорошо понимал, что огонь бывает разный. Но понимает ли это наша интеллигенция?

И встает главный вопрос — кто сегодня займет позицию Горького в этом заочном неоконченном споре двух русских писателей?