«Русский вызов» или «русский ответ»?

Вопрос о том, что представляет собой так называемое украинство, мы поставили еще в 2017 году. И тогда же предложили свой ответ на этот вопрос в первом издании этой коллективной монографии. Книгу, которая теперь предлагается читателю, можно было бы назвать новой редакцией нашего прежнего коллективного размышления на данную тему.

Но это не вполне так. Потому что при наличии очевидной связи между тем, что происходило на территории Украины в 2017 году, и тем, что происходит сейчас, налицо переход тогдашнего процесса в совершенно новое качество. Мало кто предполагал в 2014 или в 2017 году, что в 2022 году украинский крупномасштабный эксцесс, имевший место в предшествующий период, превратится в нечто, имеющее право называться глобальным, историософским, мироустроительным и даже метафизическим катаклизмом.

О том, что имеет место и метафизическая компонента этого катаклизма, говорили уже и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и президент России В. В. Путин.

Что же касается остальных слагаемых этого катаклизма, то они очевидны даже для рядовых граждан, не склонных постоянно размышлять об историософии, мироустройстве и прочих аспектах нашего бытия, весьма далеких от повседневности, в которую погружены рядовые граждане России.

Но если в повседневности появляются такие новшества, как частичная мобилизация, если призрак ядерной войны становится слишком очевиден и на строительном рынке как России, так и Украины появляется такая новая услуга, как создание бомбоубежищ и бункеров, то далекие от повседневности аспекты существования человечества вдруг начинают с этой самой повседневностью переплетаться весьма причудливым образом. И это придает теме «украинства» совершенно новую актуальность.

При такой новой актуальности этой темы мы были обязаны по-новому взглянуть на нее. И проявить иную степень доказательности собственных представлений о том, что знаменует собой это самое украинство.

Что мы и сделали, создав во многом новую коллективную монографию.

Острота и масштабность происходящего на Украине сумели придать тому, что мы наблюдаем, совершенно новый характер. И в существенной степени стереть из памяти тех, кто вовлечен в этот процесс, даже самое очевидное. Тем важнее всё время напоминать об этой абсолютной очевидности, забываемой очевидцами нынешней катастрофы.

Самое очевидное из того, что надлежит не забывать, что бы ни происходило на Украине, — это фундаментальное отличие России, чье несомненное историческое существование длится более тысячелетия, и Украины, которая на самом деле впервые возникла в качестве государства только после распада СССР.

И сколько бы ни старались вывести эту очевидность за скобки — она будет иметь решающее значение вопреки подобным попыткам с негодными средствами. Все — и западные спонсоры Украины, и те, кто с изумлением наблюдает за происходящим, и наши сограждане, вовлеченные в украинскую трагедию, — в одинаковой степени понимают, что государственность Украины не является долговременной исторической константой бытия населения на той территории, которая оказалась в одночасье территорией нового государства в силу того, что вполне можно назвать беловежским преступлением.

Все понимают, что, за исключением каких-то исчезающе кратких мгновений возникновения на части этой территории какой-то протогосударственности, эта территория была либо частью СССР (Украинской Советской Социалистической Республикой), либо частью Российской империи. В последнем случае она не имела даже того административного оформления, которое предоставлял ей статус союзной республики.

Что вытекает из этой достаточно очевидной констатации? То, что государство Украина, во-первых, обременено исторической краткостью своего существования в качестве такового. И, во-вторых, мягко говоря, уязвимо, как по причине своей внутренней неоднородности и своей несуверенной предыстории, так и по причине вопиющей незаконности того беловежского сговора, без которого существование украинского государства как правопреемника Украинской Советской Социалистической Республики было бы невозможно.

Союз Советских Социалистических Республик на последнем этапе его существования был полностью свободен от того, что его хулители называли «диктатом КПСС». Граждане СССР избрали высший орган управления страной, он же Съезд народных депутатов СССР. Этот орган был избран на демократической основе. И функционировал гораздо более накаленно демократически, чем классические парламенты западных стран. Я принадлежу к поколению, которому памятны острейшие выступления с трибуны Съезда народных депутатов. Эти выступления приковывали к экранам телевизоров бо́льшую часть советского населения. Они страстно обсуждались демократическими и сильно отличающимися по идеологии средствами массовой информации.

Именно в рамках этой позднесоветской демократии, изъяны которой я обсуждаю уже более тридцати лет, но которая была несомненной в качестве таковой, был принят закон о выходе союзных республик из состава СССР. Если бы республики начали выходить по правилам, оговоренным в этом демократическом законе, то никакие постсоветские кровавые трагедии не были бы возможны. Населению было предоставлено право выбора — существовать в новом государстве или обособляться от него. И это право на обособление с последующим вхождением в историческую Россию, которая, в отличие от Украинской Советской Социалистической Республики, опиралась на тысячелетие полноценной государственности, было бы реализовано как минимум на относительно прорусской части Украинской Советской Социалистической Республики. А также в Абхазии, Осетии, Приднестровье и ряде других регионов.

Попытка сослаться на то, что действия ГКЧП, названные «августовским путчем», сокрушили позднесоветское демократическое государство и отменили его законодательную базу, очевидным образом не выдерживает никакой критики. Потому что в истории многих государств были различные политические эксцессы, которые никогда не подрывали самого фундамента государственности. Менялись политические системы, уклады, формации — а государство оставалось прежним.

Ярчайшим примером этого является феодальная Франция, превратившаяся в буржуазную. Это превращение сопровождалось мощнейшими эксцессами. И ни один из этих эксцессов не приводил к подрыву основ существования французского государства.

ГКЧП очевидным образом стал предлогом, а не подлинной причиной краха СССР и отмены действовавших в Советском Союзе демократически принятых законов. Причем законов, опирающихся не только на Конституцию, но и на пресловутые Хельсинкские соглашения и многое другое.

Обосновать сосуществование в рамках единого новоиспеченного государства очень разного населения, проживавшего на территории Украинской ССР, можно было только с помощью далекоидущего искажения всего на свете — исторической правды в первую очередь. Это и было сделано уже в 1990-е годы.

Констатируя наличие этого очевидного «скелета в шкафу украинской постсоветской незалежности», авторы данной коллективной монографии отказываются от полемики по поводу основательности и этого «скелета в шкафу», и тех других «скелетов», которые постоянно обсуждаются в связи с темами перекосов ленинской и хрущевской национальной государственной политики.

Подчеркиваю — мы вообще не обсуждаем всю эту проблематику. Мы не говорим о том, что украинское государство и украинский народ — это химеры. Мы не прослеживаем извилистые тропы формирования этих — для нас не важно — сущностей или химер. Мы предоставляем людям, которые специализируются на подобных обсуждениях, сообщать свои соображения тем, кто способен заинтересованно относиться к этим соображениям. В этом отстранении от определенного предмета нет ни тени высокомерия. Мы всего лишь констатируем, что не этот предмет исследуется в нашей книге. И что предметом исследования в ней является нечто крайне специфическое — некий конструкт, и именно конструкт. Этот конструкт именуется «украинство».

Поскольку все сравнения являются небезусловными, то наша параллель между конструктом под названием «украинство» и конструктом под названием «исламизм» тоже небезусловна. И, проводя это сравнение, мы всего лишь обращаем внимание читателя на отличие чего-то органического от этих самых конструктов.

В случае с исламом это органическое, оно же великая мировая религия, — несомненно. И тем более горько обнаруживать, что с этой великой исторической и духовной органикой сосуществует нечто сугубо искусственное, инородное. Оно же — этот самый исламизм, сооруженный западным колониализмом именно для того, чтобы не позволить великой исламской религии развернуться в ее подлинном масштабе и подлинной всемирно-исторической гуманистической значимости.

В случае с Украиной органичность некоего начала не столь очевидна. Но мы не будем ее ни отрицать, ни осмысливать.

Мы осмысливаем другое — некий очевидный конструкт. И если нас спросят: «А что такое конструкт?» то наилучшим нашим ответом является предложение ознакомиться с этой книгой. В которой не только описывается конструкт под названием «украинство», но и предлагается к рассмотрению некая научная дисциплина под названием «конструктология». Мы настаиваем на том, что конструктов уже существует несколько. И что мы исследуем эти различные конструкты на протяжении последних десятилетий.

Но наиболее вызывающим, наиболее дерзко отрицающим историческую правду как таковую, наиболее извращающим всё историческое бытие является, конечно же, конструкт под названием «украинство». Он несопоставим по масштабу искажения очевидного и несомненного с другими конструктами. Хотя все конструкты создаются для такого искажения. И потому являются псевдоисторическими гомункулами, рождаемыми в специфических лабораторных колбах для искажения всяческой несомненности.

Роль конструктов резко возрастает в эпоху так называемого постмодерна, она же эпоха постправды. Об эпохе постправды уже говорят очень многие. Но почему-то никто не хочет переходить от осторожного термина «постправда» к гораздо более внятному термину «неправда», то бишь ложь. И понятно, почему. Потому что постправда призвана стереть грань между ложью и правдой. Постмодернизм, навязанный миру Западом, является стиранием всех и всяческих граней. Этой грани — прежде всего.

В среде пиарщиков бытует оскорбительное представление о том, что «пипл всё схавает». И этому «пиплу» говорится: «А какая тебе разница, правда это или нет? Мы живем в постправде. Отведай этого лакомства и не заморачивайся по поводу того, какое оно имеет отношение к действительности. Это уже не имеет значения. Ведь что такое действительность? Это некая реальность. А она уже ничто по отношению к той виртуальности, к которой переходит мир. А виртуальное нельзя тестировать на его соотносимость с реальным, его надо просто хавать».

К сожалению, мы до сих пор имеем дело с прискорбной инерционностью тех совокупных методов осмысления происходящего, которые принято называть гуманитарными науками. Эти науки с презрением относятся к той реальности, которая всё в большей степени отличается от предшествующей реальности, инструментами осмысления которой как раз и являлись эти самые классические гуманитарные науки.

Классический гуманитарий просто отмахнется от всего, что ему явлено в виде постправды, подмены реального виртуальным и прочих сомнительных тенденций, которые он, казалось бы, должен был осмысливать. Но поскольку в его распоряжении — арсенал инструментов, призванных осмысливать только реальное, то поди ж ты еще сумей осмыслить то, что находится за его пределами.

Отсутствие инструментов — одна из причин нежелания осмысливать подобную зловещую новизну.

Другая причина — невписанность инструментов такого осмысления в матрицу, задаваемую классической гуманитарностью.

Если классический гуманитарий почему-либо решится осуществить некое интеллектуальное усилие, если он сможет его осуществить и захочет осмыслить результаты совершенного им усилия, то обнаружит нечто, именуемое конструктом.

Но даже обнаружив это нечто и поняв, что оно не сводится к чему-то классическому, он обязательно скажет «чур меня!» понимая, что исследование этой неклассичности не входит в интеллектуальный прейскурант патентованных научных дисциплин.

Что такое обстоятельство обрекает его на странный тип исследовательской деятельности. Что если он посвятит себя этой исследовательской деятельности, то вряд ли сможет представить свое исследование в качестве какой-нибудь диссертации — кандидатской или докторской, — хотя бы потому, что эту диссертацию не примет Всероссийская аттестационная комиссия, констатируя, что исследование не входит в номенклатуру этого самого ВАКа.

Что ему в силу этого придется либо удовольствоваться существованием на научной обочине, пополняя собой уже немалое число его собратьев по несчастью, либо приспосабливаться к существующей интеллектуальной номенклатуре и искажать исследования.

Что никто не введет в обойму существующей интеллектуальной номенклатуры, например, дисциплину под названием «конструктология», то есть изучение конструктов.

Я на опыте знаю, что как только ты обращаешься к историку, трепетно относящемуся к своему существованию в рамках матрицы гуманитарных дисциплин, с предложением осмыслить нечто нетривиальное, этот историк ответит тебе почти на автомате: «Я не обществовед, а историк». А если ты обратишься к обществоведу, столь же обусловленному желанием правильно позиционироваться в этой самой треклятой матрице, с чем-то нетривиальным, то он тебе ответит тоже на автомате: «Я обществовед, а не конспиролог». И так далее.

Ты обращаешь внимание гуманитария на какие-нибудь странные и совершенно очевидные обстоятельства, такие как конфликты на оружейном рынке, конфликты между крупными средствами массовой информации в западных странах, где такие конфликты вовсе не поощряются, и предлагаешь это как-то осмыслить. Это предложение отвергается. И всегда непонятно, чего в этом отторжении больше — нежелания оказаться на политически опасной интеллектуальной территории или страха потери научной респектабельности.

В постсоветские десятилетия на это накладывается еще и постимперское интеллектуальное самоумаление. Те, кто осуществляет это самоумаление, прямо говорят, что по одежке надо протягивать ножки, что создание новых дисциплин и предметов — удел лидирующей страны. Что серьезные занятия западной элитой и ее неафишируемыми экзотическими проектами породят проблемы неприятия занимающегося этой самой западной элитой. Что его в этом случае перестанут приглашать на Запад, перестанут публиковать в западных респектабельных изданиях. И что после этого его начнет уценивать отечественная власть, которая полностью ориентируется на Запад.

Разве нет у представителей нашего научного сообщества основания для подобных беспокойств? Разве не существовало до последнего времени так называемого индекса цитирования? И разве миру не была явлена, причем с предельной внятностью, тирания западной научной респектабельности? Разве не проявлением этой тирании было всё, что творилось вокруг ковида и вакцинации, когда даже нобелевские лауреаты маргинализовывались только потому, что их позиция отличалась от тоталитарной научной директивы, генезис которой был не всегда ясен, но могущество которой было вполне очевидно?

Сознавая всё это, мы сознаем и другое. Мы сознаем, что современная бытийственность не может быть описана классическими гуманитарными методами в той же степени, в какой микромир не мог быть описан с помощью классической физики. И что отсутствие гуманитарных коррекций, сравнимых по масштабу с коррекциями классической физики, осуществленными в рамках квантовой механики и иных дисциплин, породит полную неспособность так называемых классических исследователей осмысливать существенно постклассический мир.

А поскольку прежде всего этой неспособностью окажутся инфицированы представители ведомых стран, поскольку Россия очень долго была таковой и до сих пор в существенной степени держится за свою прошлую ведомость, то именно наши интеллектуалы окажутся в наименьшей степени способны осмысливать неклассическую реальность, явленную им в числе прочего на судьбоносной для России Украине.

Ничем хорошим это для России не кончится. А раз так, то мы считаем своим гражданским долгом хоть в малой степени содействовать преодолению инертности существующих гуманитарных исследований.

И, руководствуясь только этим, предлагаем читателю рассмотреть и некий новый предмет — социокультурное конструирование, и метод, позволяющий осваивать эту новую предметную сферу. Мы называем этот метод «конструктологией».

Хочу заверить читателя, что никакого желания изобретать новые слова у нас нет и в помине. Мы все тесно связаны с гуманитарной классикой. Уважаем ее, ценим. Понимаем необходимость определенной научной консервативности. Но что поделать, если и впрямь всяческий опыт, в том числе и опыт гуманитарного осмысления, перестает сегодня быть условием адаптации, то есть не порождает адекватных ответов на совсем новые вызовы. Отвечать-то ведь на них всё равно придется. А ну как неверные ответы обернутся большой бедой. Нельзя же цепляться за консервативную научную респектабельность, зная, что она окажется в этом случае погруженной в пучину непонимания природы новой зловещей новизны. И что это непонимание обернется неадекватностью действий.

Только в силу этого мы и говорим о том, что нам приходится заниматься изучением того, что возникло совсем недавно. Того, что мы называем конструктами (или социокультурными моделями).

А изучая конструкты как новую реальность, мы просто обязаны предъявлять совокупность новых методов изучения, то есть конструктологию.

Конструктология — это изучение конструктов. Ничего заумного, никакой игры в новояз в слове «конструктология» нет. Такое наименование предмета нашего интереса ничем не отличается от наименования других предметов интереса. «Логия» — это изучение чего-то. Чего именно — указано в первой части наименования той или иной науки.

Зоология: предметом изучения являются животные.

Антропология: предметом изучения является человек (антропос).

Конфликтология: предметом изучения является конфликт.

Конструктология: предметом изучения является конструкт.

А теперь о том, что такое конструкт. Это, конечно, не конструкция машины, а нечто другое. Но что же именно? Отвечаю.

История народов и человечества вываривается в котле межличностных, межгрупповых и межгосударственных взаимодействий: диалогов, конфликтов, союзов, обособлений и так далее. Вне зависимости от того, кто на самом деле творит историю: классы, как считал Маркс, плотные сообщества, вдохновленные религиозными идеями, как считал Вебер, особо чувствительные группы людей, обладающие своими нарративами (идеями), как считал Тойнби, высший дух, как считал Гегель, или кто-то еще, — нормальный исторический процесс содержит в себе огромное количество слагаемых, факторов, элементов.

И в этом он подобен термодинамическим процессам, порождаемым случайными столкновениями огромного количества молекул. Так же как и термодинамический процесс, нормальная история требует статистического подхода, позволяет определить лишь некие усредненные характеристики. Эти усредненные характеристики невозможно извлечь из колоссальной системы уравнений, неизвестными в которой являются все элементы, все слагаемые, все факторы.

Котел истории булькает, в нем что-то вываривается. И невозможно вывести это «что-то» из отдельных судеб и биографий. Слишком много этих судеб и биографий, слишком сложны связи между ними. Слишком сложна среда, в которую всё это погружено.

Иногда человеческая история просто булькает в некоем котле, нагреваемом достаточно загадочным огнем. И тогда мы говорим об устойчивых периодах исторического процесса.

А иногда огонь вдруг вспыхивает с огромной силой, в котле происходят процессы, напоминающие фазовые переходы. И тогда мы говорим о революциях.

Но и устойчивые фазы (они же — нормальное историческое развитие), и революции (они же — фазовые исторические переходы) представляют собой реакцию, возникающую в результате взаимодействия невероятного количества факторов и элементов. Между этими факторами, элементами и историческим результатом можно построить только усредненные корреляции, основанные на статистике, законе больших чисел, приоритете судеб макросоциальных групп над отдельными рядовыми судьбами.

Помимо нормального (ламинарного) и революционного (турбулентного) исторического процесса есть еще особые исторические выбросы или импульсы, они же — исторические проекты. Крупные религиозные учителя, пророки, гости из трансцендентного мира (Зороастр, Моисей, Христос, Будда, Магомет и другие) стягивают вокруг своих учений огромную историческую энергию, и в течение какого-то времени исторический процесс начинает подчиняться проектной воле, содержащейся в этих учениях.

Так, по крайней мере, считал Вебер. И у нас нет оснований опровергать его подход, который слишком убедительно подтверждается огромным историческим материалом.

Революции и осуществленные на деле исторические проекты — это не одно и то же. Революции могут быть частью исторического процесса, подчиняющегося закону больших чисел так же, как нормальная нереволюционная историческая динамика. Осуществленные на деле исторические проекты закону больших чисел не подчиняются. Каким-то странным образом очень многое при осуществлении этих проектов идет, что называется, как по писаному. То есть в полном или почти полном соответствии с тем, что написано проектантами в их сочинениях.

Меняли ли Зороастр, Моисей, Христос, Будда или Магомет те исторические формации (первобытную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую), о решающем значении которых говорил Маркс, настаивая на революционном переходе от одной формации к другой? На этот вопрос ответить достаточно трудно. Как именно общество переходило от феодализма к капитализму, мы знаем. Понятно, что феодальную формацию и впрямь сотрясали полноценные революции, что она рушилась под воздействием некоего буржуазного могильщика, сформированного ею самою, и что этот могильщик создавал новую формацию на обломках старой.

А как человечество переходило от рабовладения к феодализму? Можно ли тут говорить о сотрясающих общество революционных процессах? Или же имело место нечто другое?

В любом случае настоящая история — а таковой можно называть только историю, творимую огромными множествами людей (историю ламинарную, турбулентную или взрывную, то есть проектную), — делается Ее Величеством Жизнью, а не какими-то «умниками». «Умники» могут помогать истории, собирать вокруг своих идей накаленные массы. Но они в итоге оказываются всё равно влекомыми бурным потоком или взрывной волной. Это касается даже величайших людей, чей вклад в историю огромен.

Существуют конспирологи, утверждающие, что историю делают тайные общества, которые просчитывают в своих замках и подземельях всё до мелочей.

Не буду спорить с ними. Скажу только, что исследователи, создавшие тот труд, предисловие к которому вы сейчас читаете, не только не исповедуют ту или иную конспирологию, она же — теория мирового заговора; эти исследователи настроены антиконспирологически. Не важно, почему. По крайней мере, не в предисловии это всё оговаривать. В предисловии можно оговорить только одно: эти исследователи настроены именно антиконспирологически. Причем настрой их достаточно категоричен.

Да, есть история элитных игр, она же — специстория. И никто не сказал, что в принципе на историю не влияют заговоры. Самое несомненное в истории — это заговоры. Есть ли классы или особые группы людей, творящие историю, мы не знаем, а то, что Павла I убили в результате заговора таких-то лиц, повлиявших тем самым на историю, — это мы знаем точно. Создавшие данный труд исследователи в принципе достаточно много занимаются специсторией, противопоставляя ее конспирологии.

Ибо специстория занимается не заговорами вообще, а конкретными заговорщиками. И не рассуждает о всесилии евреев или масонов, а работает с достоверными закрытыми данными. Или же с открытыми данными, которые могут за счет определенной интерпретации, именуемой спецгерменевтикой, сообщить что-то о закрытых процессах.

Но данное исследование — и это очень важно оговорить! — не является специсторическим. Оно посвящено не плавному, устойчивому историческому процессу, не революционным турбулентностям, не взрывным историко-проектным трансформациям и не подковерным элитным играм. Оно посвящено очень специальному и редко обсуждаемому предмету, называемому «конструкт».

Конструкт — это не история как таковая, а ее суррогат. Реальная украинская история пусть обсуждается историками. Пусть они спорят о том, существовала ли она в качестве чего-то оформленного или ее существование проблематично. Мы в эти споры не вмешиваемся. Мы обсуждаем не Украину, а украинство. Украинство же — это не история с ее ламинарностями и турбулентностями. Украинство — это конструкт.

Мы уверены в необходимости исследования этого конструкта. И мы исследуем именно его и только его. Украинство как конструкт — вот наш предмет. Создание этого конструкта, его характеристики, его последовательная трансформация, его внедрение в жизнь, его перспективы, наконец, — вот что находится в зоне нашего исследования, радикально отличающегося в силу этого от нормального исторического или социологического исследования.

Мы не проблематизируем тем самым существование реальной Украины и реального украинского народа, как это делают некоторые. И мы даже не хотим участвовать в дискуссии о том, насколько весомы аргументы в пользу того, что вся эта реальность существует.

Пусть другие дискутируют по данному поводу или изучают эту реальность разными методами. Мы занимаемся только конструктом — потому, что он сейчас важен как никогда. А также потому, что, в отличие от истории Украины, конструктом под названием «украинство» всерьез занимаются очень немногие.

Сначала этот конструкт замалчивался для того, чтобы не портить отношения между братскими народами — русским и украинским. Потом, когда реализация конструкта испортила эти отношения, начался обмен колкостями, имеющий чересчур публицистический характер.

Дело не в том, что такой обмен колкостями контрпродуктивен. Увы, он сегодня необходим. Но необходим не значит достаточен. От публицистической яростной полемики сегодня отказываться нельзя. Однако свести всё к ней — значит попасть в ловушку некоей публицистики, вышедшей за свои границы и потому превращающейся из необходимого слагаемого дискуссии в препятствие к пониманию настоящего содержания происходящего.

Конструкт под названием «украинство», как и любой другой конструкт, например радикальный исламизм (просим не путать с настоящим большим исламским историческим проектом и с исламом вообще), нельзя исследовать привычными методами. Конструкт смеется над историческим или социологическим исследованием. Он ускользает от классического исследовательского инструментария.

Именно поэтому для исследования конструкта (или конструктов) необходимо создание новой дисциплины, которую условно можно назвать «конструктология». Эта дисциплина была важна всегда. Но она особо важна в нынешней, существенно постмодернистской, реальности, когда конструкты и быстро множатся, и обладают бо́льшей заразительностью, бо́льшей реализуемостью, чем когда бы то ни было.

Украинство, которое мы рассматриваем, имеет все черты конструкта: надуманность, наплевательское отношение к реальной истории, упрощенчество, агрессивность. Подробнее это будет обсуждено в материалах нашего исследования.

Украинство — это долгоиграющий конструкт. Это конструкт предельно опасный, деструктивный и мощный. Констатация всего этого не имеет ничего общего с демонизацией украинской истории или украинского народа. Повторяю еще раз: мы заняты исследованием не реальной истории Украины, не судьбы реального украинского народа. Мы заняты исследованием только конструкта под названием «украинство».

Такое исследование не может не быть трансдисциплинарным, не может не отличаться по используемым средствам от другого типа исследований, не может не иметь своих методологических оснований. И, наконец, не может не опираться на определенную школу и определенные группы исследователей, вращающиеся в орбите определенных школ.

Созданный тридцать лет назад Экспериментальный творческий центр (ЭТЦ) сформировал и школу, и исследовательский коллектив, владеющий конструктологическим методом. Этот метод был отработан при изучении других конструктов. Теперь он применяется к исследованию опаснейшего конструкта под названием «украинство». На нынешнем этапе существования ЭТЦ его исследователи смогли построить школу, которая называется Школой высших смыслов (ШВС), и передать свой метод тем, кто обучается в этой школе. Теперь можно говорить о совместной работе исследователей из ЭТЦ и обучаемой этими исследователями молодежи из ШВС.

Предлагаемое исследование осуществлено частью этой молодежи, создавшей Александровскую коммуну. Никакого отношения к сектантству или эскапизму александровские коммунары не имеют. Они твердо нацелены на то, чтобы вобрать опыт самых блестящих мыслителей, наращивать настоящую широкую культурную и научную компетенцию, сочетать широту и глубину, что категорически необходимо при проведении трансдисциплинарных исследований, которые не могут не лежать в основе конструктологии.

Трансдисциплинарные исследования ведутся по всему миру. Им обучают в разных учебных заведениях. Я лично подробно обсуждал судьбу этих исследований с весьма уважаемым мною профессором Уриэлем Райхманом, главой Междисциплинарного центра в Герцлии (Израиль). Обсуждалось это и с исследователями из других стран — с китайцами, индийцами, европейцами.

Александровские коммунары твердо настроены на то, чтобы придать своей коммуне интеллектуальный характер. Этим они отличаются даже от израильских кибуцников, которые в большей степени, чем александровцы, сфокусированы на производстве, а не на гуманитарных науках.

Безусловно, судьба трансдисциплинарных исследований в будущем, в условиях нарастающего колоссального профицита информации связана с очень плотными коллективами, сочетающими в себе компетентность и единство метода. В противном случае на вызов информационного профицита адекватного ответа не будет.

Впрочем, будущее покажет, на что способны Александровская коммуна и ШВС в целом. Пока что я представляю обществу второе издание первой исследовательской работы александровского коллектива, входящего в ШВС и опекаемого моими соратниками из ЭТЦ. Читатель по прочтении данного исследования убедится в том, что это, во-первых, единая коллективная монография, а не сборник статей. И, во-вторых, в том, что эта монография демонстрирует единство неклассического трансдисциплинарного метода и неклассического предмета — конструкта под названием «украинство».

Соответственно, неклассическим является и данное предисловие. Было бы оно классическим, я бы на предыдущей фразе его завершил. Но сейчас, когда русских всё чаще обвиняют в том, что они бросают некий вызов, причем такой вызов, который угрожает чуть ли не всему человечеству, мне представляется важным показать, что русская интеллектуальная молодежь, да и русские в целом, никакого вызова никому не бросают. Что они отвечают на некий вызов. Конкретно — на предъявленный им в виде конкретного зловещего деяния конструкт под названием «украинство». А также на нечто более общее и зловещее — на провозглашенный конец истории, то есть на провозглашенный конец творческого развития человечества. На провозглашенный конец проекта «Человек». На провозглашенный конец проекта «Гуманизм», наконец.

Русские отстаивают гуманизм, отстаивают дальнейшее восхождение человека как творца настоящей истории, отстаивают эту историю. И тем самым отвечают не только на вызов, который им бросили, предъявив зловещий и кровавый конструкт под названием «украинство», но и на вызов, который им же и всему человечеству бросили, предъявив всё сразу: конец человека, конец истории, очень мрачный политический постмодернизм, наконец. На всё это русские отвечают как на вызов. Я считаю, что именно в этом сегодня позитивная общечеловеческая роль русских. Кто может взять на себя ее, кроме русских? И русские берут на себя ее не в первый раз, спасая человечество от контристорических сил, антигуманистических сил, от которых они спасли мир, водрузив знамя над рейхстагом.

Хочу подробно обсудить еще один русский ответ на некий масштабный вызов, тесно связанный с тем вызовом, который брошен русским и человечеству реализацией конструкта под названием «украинство». Я имею в виду ответ на вызов под названием «вы проиграли холодную войну». Для того чтобы стала ясна связь между этим вызовом и вызовом, который связан с реализацией проекта «украинство», мне придется в этом неклассическом предисловии вступить в полемику с весьма авторитетным интеллектуальным центром, создавшим доклад под названием «Русский вызов».

Это предисловие названо «„Русский вызов“ или „русский ответ“?» именно потому, что полемика с таким интеллектуальным центром, как Chatham House*) (Четем-хаус*) — британским Королевским институтом международных отношений*, — и его докладом «Русский вызов», опубликованным в 2015 году, мне представляется крайне необходимой.

В этой полемике я буду решительно избегать скандальности, перебранки и даже публицистической хлесткости. Хотя бы потому, что один из наиболее уважаемых мною историков ХХ века Арнольд Тойнби входил в число создателей и ключевых сотрудников Королевского института международных отношений*. Меня восхищает и человеческая глубина Тойнби, и глубина психологическая и экзистенциальная, и его отношение к своей судьбе, своему долгу перед погибшими в войнах сверстниками, и его особое, страстное и глубокое отношение к античности, и сочетание в одном человеке преклонения перед античностью, чаще всего порождающего аполитичность, с высочайшей степенью волевого политического прагматизма.

К тому же теория групп, создающих исторические нарративы, предложенная Тойнби, всегда вызывала у меня особый интерес, поскольку в ней мне виделось некое дополнение, а не отрицание классового подхода. Маркс и Тойнби по-разному оценивают исторические движущие силы и вектор истории. Но в их отношении к истории есть нечто общее. История как вызовы, требующие ответов, — вот что объединяет Маркса и Тойнби. Чьи это вызовы, и кто должен дать ответ — тут эти мыслители радикально расходятся. Но само видение истории как ответов на вызовы объединяет этих двух духовных и политических антиподов.

Пытаясь понять, что являет собой группа молодежи, откликнувшаяся на мой усложненный текст «Суть времени» и создавшая одноименное движение, группа, проявлявшая и продолжающая проявлять высокую духовность, бескорыстие, страстную любовь к Отечеству, группа, все члены которой взыскуют сложных ответов на «проклятые вопросы» постсоветского этапа исторического бытия России, я, как ни странно, чаще обращался к достаточно чужому для меня Тойнби, чем к более близкому мне Марксу. Это усугублялось тем, что современные лидирующие классы — креативный класс, когнитариат — были скомпрометированы «болотной» молодежью, почему-то именовавшей себя креативной.

Тойнби называл нарративом то, что Маркс называл идеями лидирующего класса (тут не должно быть путаницы с постмодернистским нарративом — в видении постмодернистов время больших нарративов вообще закончилось). Но Тойнби не обозначал социальные параметры, которыми обычно определяют класс. Он говорил о группе особо чутких к великим вызовам, тем вызовам, без ответа на которые гибнут народы, не сумевшие на вызов ответить. В своем труде «Изучение истории» Тойнби, явно отсылая к Марксу, назвал эту группу «внутренним пролетариатом». «Внутренний пролетариат» — это группа людей, подавляемая внутри западной цивилизации, но способная в ситуации кризиса цивилизации создать «вселенскую церковь», которая поможет человечеству пережить социальный упадок и сформировать следующую цивилизацию. Эта группа находится в ситуации, когда нельзя не проявить чуткости. И она ее проявляет, давая ответ на вызовы. Следом за нею идут другие.

«А ну как „Суть времени“ имеет отношение к такой группе Тойнби?» — спрашивал я себя, рискуя сопрягать с Марксом не только Вебера, но и Тойнби. Такое отношение к Тойнби очень многое определяет в моем отношении к организации под названием Chatham House*. Потому что Тойнби проработал в данной организации 33 года и посвятил описанию этой работы отдельную главу в своих воспоминаниях «Пережитое». Глава так и называется: «Тридцать три года в Четем-хаусе*».

Тойнби описывает, как в 1919 году в Париже, в отеле «Мажестик», под председательством Лайонела Кертиса, обладавшего, как утверждает Тойнби, гением предвидения, собрались люди, которые организовали некое англо-американское общество для научного осмысления международных дел. Тойнби пишет: «Впоследствии первоначальное англо-американское общество разделилось на два — Совет по международным отношениям со штаб-квартирой в Нью-Йорке и Королевский институт международных отношений* (или Четем-хаус)* со штаб-квартирой в Лондоне. Это изменение не было вызвано каким бы то ни было различием во мнениях среди американских и британских членов нашего общества, оно диктовалось соображениями практического удобства: жизнь скоро показала, что трудно управлять как единым целым организацией, члены которой были обитателями разных континентов. Обе сестринские организации — совет и институт — всегда поддерживали между собой самые живые и сердечные отношения».

При создании Четем-хауса* важнее всего, по словам Тойнби, было обеспечить какое-то сочетание секретности и гласности, в принципе являющихся, как справедливо указывает Тойнби, антагонистами. Четем-хаус* сумел пройти по лезвию бритвы между секретностью и гласностью, бесконечно раздражая этим, по рассказу Тойнби, Министерство иностранных дел Великобритании.

Тойнби пишет: «Через пять лет после основания Четем-хауса* я был зачислен в его штат. (Мне был поручен выпуск четем-хаусского* обзора международных отношений — „Сервей оф интернэшнл афферс“.) Я проработал в Четем-хаусе* тридцать три года, вплоть до пенсионного возраста».

Задаваясь вопросом, почему он не проработал так долго ни в Лондонском университете, ни в других престижных заведениях, предоставлявших ему очень высокий статус, Тойнби делает акцент на унылости и абстрактности преподавательской деятельности — и сопричастности чему-то живому в такой организации, как Четем-хаус*.

Я мог бы продолжить цитирование развернутого описания работы Четем-хауса*, сделанного Тойнби, но это увело бы нас от существа дела. И потому я позволю себе лишь еще одну короткую цитату из Тойнби: «Мы решили начать с создания истории мирной конференции, в которой принимали участие основатели общества. За финансирование этого издания взялся мистер Томас Ламонт, который был партнером нью-йоркской банковской фирмы „Дж. П. Морган и Ко“. Благодаря царскому жесту Ламонта „История Парижской мирной конференции“ вышла в свет под эгидой Четем-хауса* в шести томах».

Читатель и без меня разберется, кто такой господин Ламонт, а также что означает внутреннее единство Совета по международным отношениям со штаб-квартирой в Нью-Йорке и Королевского института международных отношений* со штаб-квартирой в Лондоне. Он без меня может оценить рассуждения Тойнби о противоречивом симбиозе Лайонела Кертиса и другой очень важной для Четем-хауса* фигуры — Джеймса Хедлама-Морли. Впрочем, и Тойнби нечто разъясняет, сообщая нам о том, что Хедлам-Морли был одним из его старших коллег. И что он работал тогда в отделе политической разведки Министерства иностранных дел.

Имея перед глазами текст Тойнби, в котором автор дает высочайшую оценку Королевскому институту международных отношений*, оценивая по достоинству те данные, которые сообщает Тойнби, я просто обязан уважительно относиться к продуктам, выпускаемым этим интеллектуальным центром. И понимать, что данные продукты имеют серьезное политическое значение.

Со смерти Тойнби прошло более сорока лет. За это время изменилось всё на свете — в том числе и тот Четем-хаус*, работу которого я обсуждаю. Я понимаю, что к выпуску доклада «Русский вызов», подготовленного сотрудниками Четем-хауса*, имели отношение и знакомые мне граждане России, и граждане Украины. Что не все работы Королевского института международных отношений* соответствуют уровню, заданному Тойнби, Кертисом и Хедламом-Морли. И, наконец, я, разумеется, понимаю, что Королевский институт международных отношений* занимается интеллектуальным сопровождением деятельности спецслужб и элит, не испытывающих никакой симпатии к любимому мною Отечеству. Более того, я информирован о некоем особом отношении этого института к «Сути времени» вообще и ее Красному маршу в особенности.

Но ведь совершенно необязательно относиться уважительно только к тем, кто симпатизирует твоей стране и тебе лично. Главное для понимания происходящего — некая калибровка. То есть способность оценить значение тех или иных продуктов и высказываний, а также авторов этих продуктов и высказываний без конспирологического придыхания и одновременно без политического снобизма. Королевский институт международных отношений* реально влияет на очень многое. И если хочешь понимать стратегию тех, кто тебе противостоит, — знакомься с работами этого института.

В книге, предисловием к которой является данное размышление, достаточно подробно описан и Четем-хаус*, и его деятельность на Украине. Я же здесь хочу обсудить лишь один из докладов Четем-хауса* — доклад «Русский вызов». В этом докладе содержится на уровне рекомендации определенная прагматика и идеология, обосновывающая эту прагматику. Прагматикой является наращивание враждебности Запада к моей стране, идеологией — обоснование необходимости наращивания этой враждебности. В докладах подобного рода о прагматике никогда не говорят открыто. То, что публикуют под видом открытой прагматики, всегда и смягчено, и размыто донельзя. А вот об идеологии всегда говорят открыто. Потому что иначе нельзя вести идеологическую войну.

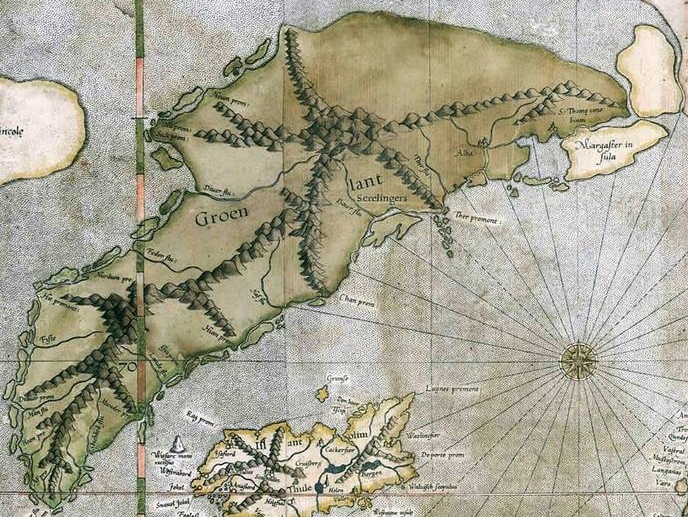

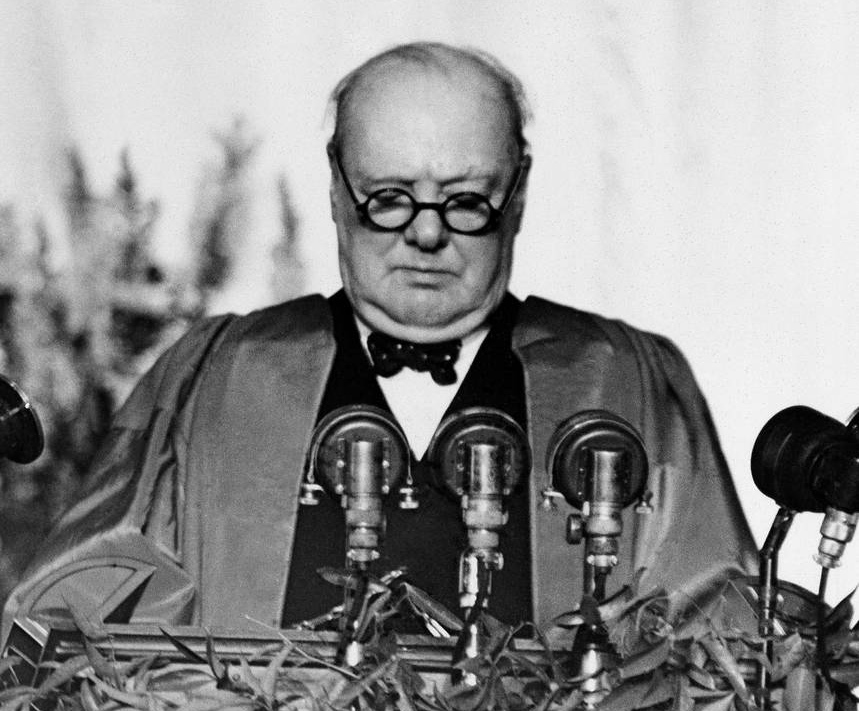

Мне представляется, что в докладе «Русский вызов» впервые сказано о новой идеологии новой холодной войны. И в этом смысле данный доклад представляет собой новый вариант пресловутой «длинной телеграммы» Кеннана или Фултонской речи Черчилля. По сути, не так важно, Кеннан или Черчилль объявили холодную войну. Важно, что она была их текстами идеологически обоснована.

Королевский институт международных отношений* отвергает сам термин «холодная война» и предлагает вместо этого другие термины, адресующие в том числе и к конфликту цивилизаций по Тойнби. Но так ли важно, «конфликт цивилизаций», «конфликт двух Европ», «конфликт ценностей» или «холодная война»? Важно, что в докладе «Русский вызов» и Путин, и поддержавшее его российское большинство выступают в роли абсолютных врагов некоего благого начала, каковым для Четем-хауса*, безусловно, является западный мир.

У этого врага «благого начала», оказывается, существует своя идеология — «авторитарный национализм». Интересно, кем является для данного «благого начала» железный канцлер Бисмарк, явно исповедовавший авторитарный национализм, или Оливер Кромвель, или вполне авторитарные вожди Британской империи, боровшиеся не на жизнь, а на смерть с тем же Наполеоном и Французской революцией (Уильям Питт, например)? Кем являлся Чан Кайши?

Впрочем, вряд ли тут стоит ломать полемические перья. Абсолютный враг «благого начала» должен иметь идеологию, альтернативную идеологии «благого начала», быть носителем ценностей, альтернативных ценностям «благого начала». И сколько бы Путин и его сподвижники ни заявляли о своей приверженности западным ценностям, западному образу жизни, о своем внеидеологическом практицизме западного образца, — это уже ничего не изменит. То, что надо найти, — найдут. А найдя — используют.

Итак, Россия вновь должна предстать идеологическим, ценностным и иным абсолютным врагом Запада, источником «путинистского абсолютного зла». А главным плацдармом, на котором ее надлежит разгромить, должна быть Украина, чьи лидеры, официально поклоняющиеся Бандере, конечно же, «не имеют ничего общего» ни с авторитаризмом, ни с национализмом, ни с другими вирусами некоего абсолютного зла.

Впрочем, не в циничности этого подхода главная новизна нынешней ситуации. Главная зловещая новизна — в другом. На наших глазах место органического макросоциума, обладающего названными выше характеристиками, занимает некий суперконструкт. От него нельзя отмахиваться. И его нельзя обсуждать только в стиле «блиц». Нужно системное, глубокое обсуждение не Украины как таковой, а этого суперконструкта.

Чем острее конфликт на Украине — тем важнее изучение его источников. Мы убеждены, что одним из таких источников является конструкт под названием «украинство».

Наличие такого источника не сулит нам скорого прекращения обостряющегося конфликта. Скорее, наоборот.

Понять это можно, читая доклад «Русский вызов». И именно потому я рассматриваю этот давний доклад в своем предисловии к новому изданию книги «Украинство». Именно потому, что доклад давний, его актуальность только возрастает. Потому что многие недоумевают: «Как же так можно? Почему так поступают с русскими? Почему никто так не реагировал на индо-пакистанский или ирано-иракский конфликты? Когда это всё началось? Какова направленность начинания?»

Доклад Четем-хауса* может тут многое прояснить. С давних пор на карту была поставлена не разменная региональная проблематика, а нечто судьбоносное — и для нас, и для мира. Так определяют масштаб они. А мы?

Для того чтобы подобная оценка украинской проблематики не показалась кому-то завышенной, я подробно обсужу в этом предисловии доклад, задающий новый вектор и отношений с Россией, и мировой политики, притом что назвать этот вектор «новым» можно, только забыв историю и сведя ее к недолгим и очень неискренним постсоветским объятиям разгромленной России, благодарящей Запад за этот разгром и называющей его «благим», «святым» и так далее. О том, что находилось за этим лживым фасадом и теперь выступает из-под его обломков, очень ярко сказано в докладе «Русский вызов».

Этот доклад Четем-хауса* был опубликован в июне 2015 года, но не потерял актуальности и поныне. Во введении к докладу авторы ссылаются на предыдущий доклад «Путин снова. Последствия для России и Запада», вышедший в 2012 году. Новый доклад является преемственным по отношению к предыдущему и по составу авторов, и по содержанию. В предыдущем докладе авторы отмечали, что Запад будет чувствовать боль России, которая предпринимает резкие шаги, пренебрегая положением дел внутри страны.

В новом докладе рассматривается, в какой степени сбылась такая прогнозная оценка, в какой степени имеют место, как говорят авторы доклада 2015 года, и эта боль, и «пренебрежение обстоятельствами». При этом оба вводимых понятия — «боль» и «пренебрежение обстоятельствами» — требуют хотя бы минимального раскрытия.

От чего Россия испытывает боль, какими обстоятельствами она пренебрегает? Ссылка на предыдущий доклад говорит о том, что пренебрегает Россия некими своими внутренними обстоятельствами, они же положение дел внутри страны. Но о какой боли идет речь?

Авторы нового доклада указывают, что предыдущие прогнозные оценки не просто подтвердились, а оказались чрезмерно умеренными. И что никто из авторов предыдущего доклада «не предполагал, насколько радикально и быстро Россия начнет подрывать сложившийся после холодной войны порядок в сфере безопасности…»

Таким подрывом сложившегося порядка авторы считают «захват Крыма» и «отделение востока Украины». Но не это представляется авторам наиболее существенным (такая оценка на Западе чуть ли не общепринята). Существенным для них является то, что Россия подрывает «сложившийся после холодной войны порядок в сфере безопасности», — вот что ставят во главу угла авторы. Есть новый порядок, сложившийся в мире после холодной войны, а Россия якобы его подрывает.

Но что значит «после холодной войны»? Значит ли это, что СССР и Запад сначала вели холодную войну, а потом ее прекратили по взаимной договоренности? Нет, ничего подобного! Это Горбачев считал (или притворялся, что считает), что можно взять и прекратить холодную войну. Многие и сейчас в России не понимают, что этого в принципе нельзя было сделать. Что у любой войны есть результат. И что результат очевиден. Россия/СССР была беспощадно разгромлена в холодной войне. Она потерпела суперсокрушительное поражение, отдала огромные территории, капитулировала идеологически, под диктовку Запада обрушила собственную экономику, именуя это обрушение «переходом к рынку».

Такая оценка результата холодной войны на Западе является общепринятой. Ее не всегда и не все предъявляют русским явно и бесцеремонно. Но предъявляют ее всегда. А каждого, кто вместо такой оценки («русские были разгромлены в холодной войне и капитулировали») предлагает иначе интерпретировать Беловежские соглашения и «лихие девяностые годы», на Западе считают либо лжецом, либо идиотом.

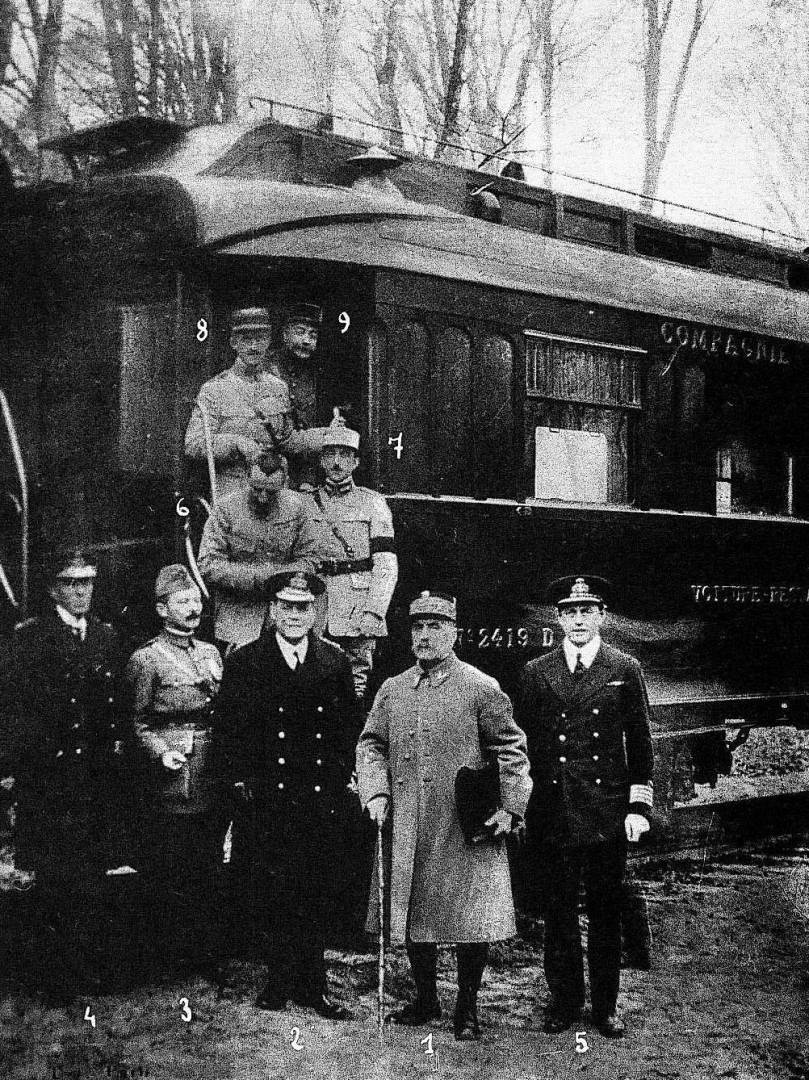

Наиболее радикально и откровенно говорил о поражении СССР/России в холодной войне Збигнев Бжезинский. В своей статье «Холодная война и ее последствия», опубликованной в 1992 году в журнале Foreign Affairs, Бжезинский утверждал, что в результате победы в холодной войне США удалось навязать «версальский порядок» сперва Советскому Союзу, а потом и России, и что подписание в 1990 году договора об объединении Германии на американских условиях является (прямая цитата) «функциональным эквивалентом подписания акта капитуляции [побежденной Германией] в железнодорожном вагоне в Компьене в 1918 году».

Перед тем как напомнить читателю о том, что же именно произошло в Компьене в 1918 году, приведем еще одно высказывание Бжезинского. В 1994 году в интервью московской газете «Сегодня» он заявил: «Американское партнерство с Россией не существует и существовать не может. Россия не является партнером США, Россия — клиент США. Россия не может претендовать на роль сверхдержавы, она была побеждена Соединенными Штатами. Когда мы используем выражение „партнерство“, мы имеем в виду равенство. Россия же теперь побежденная страна. <…> После 70 лет коммунизма она была повержена в титанической схватке, и сказать, что это был Советский Союз, а не Россия, который был побежден, не что иное, как бегство от политической реальности. Советский Союз был исторической Россией, называемой Советским Союзом. Россия бросила вызов США и была побеждена. Теперь Россия может существовать только как клиент США. Претендовать на что-то иное является беспочвенной иллюзией».

Теперь о Компьенском мире. Компьенское перемирие, положившее конец Первой мировой войне, было подписано 11 ноября 1918 года. Подписание состоялось в железнодорожном вагоне французского маршала Фердинанда Фоша — главнокомандующего войсками Антанты. Вагон стоял в Компьенском лесу, недалеко от города Компьен во французской провинции Пикардия. В этом вагоне Фош и английский адмирал Росслин Уимисс приняли немецкую делегацию, которую возглавлял генерал-майор Детлоф фон Винтерфельдт. Компьенское перемирие, о котором говорит Бжезинский, зафиксировало капитуляцию Германии в 1918 году.

Но было и Второе компьенское перемирие — диаметрально противоположное первому. Оно было подписано Францией, капитулировавшей перед нацистской Германией в 1940 году. И Гитлер не случайно привязал такую капитуляцию к Компьену: слишком унизительно для немцев было то, что произошло в Компьене в 1918 году. Вот что писал в своих воспоминаниях американский журналист Уильям Ширер по поводу гитлеровского реванша за Компьен-1918:

«Итак, это было в полдень 21 июня. Я стоял у края поляны в Компьенском лесу, чтобы увидеть собственными глазами последний и крупнейший из триумфов Гитлера, которых я в ходе своей работы видел так много за эти бурные годы. <…> Точно в 3 часа 15 минут пополудни прибыл на своем мощном «мерседесе» Гитлер в сопровождении Геринга, Браухича, Кейтеля, Редера, Риббентропа и Гесса… Они вышли из своих автомобилей примерно в 200 ярдах от монумента в ознаменование освобождения Эльзаса и Лотарингии, который был задрапирован немецкими военными флагами так, чтобы фюрер не мог увидеть огромный меч (я помнил это по предыдущим посещениям), меч победоносных союзников 1918 года, пронзивший жалкого орла, символизировавшего германскую империю Гогенцоллернов. Взглянув на монумент, Гитлер двинулся дальше. <…>

Затем Гитлер и его свита вошли в вагон, где фюрер уселся в кресло, на котором в 1918 году сидел Фош. Через пять минут появилась французская делегация… Они были потрясены, но сохраняли достоинство даже в этих трагических обстоятельствах. Им заранее не сказали, что доставят в эту французскую святыню, чтобы подвергнуть унизительной процедуре, и французы, вне всякого сомнения, пережили как раз то шоковое состояние, на какое рассчитывал Гитлер. В тот вечер, после того как Браухич детально описал ему всю процедуру, Гальдер записал в своем дневнике: «Французы… не подозревали, что им придется вести переговоры в том самом месте, где проходили переговоры в 1918 году. Этот факт так подействовал на них, что они долго не могли прийти в себя».

Разумеется, французы были ошеломлены, и это было заметно. Тем не менее вопреки сообщениям, которые публиковались в те дни, они пытались, как теперь стало известно из официальных протоколов этой встречи, обнаруженных среди нацистских секретных документов, смягчить наиболее жесткие пункты условий, выдвинутых фюрером, и устранить те из них, которые, по их мнению, являлись позорными. Однако их усилия оказались тщетными.

Гитлер и его свита покинули вагон, как только генерал Кейтель зачитал французам преамбулу к условиям перемирия, предоставив ведение переговоров начальнику штаба ОКВ, но при этом не разрешив ему ни на йоту отступить от составленных им самим условий».

В СССР и России никогда ни с кем, даже с побежденным нацистским рейхом, не строили отношений так, как их строили между собой немцы и французы в Компьене. Сначала в 1918 году французы унижали немцев как только могли и создавали у них комплекс побежденной страны.

Потом в 1940 году то же самое повторили немцы в том же Компьене. Это повторилось в Компьене, потому что нужно было стереть тогдашнее компьенское унижение, испытанное немцами. И это можно было сделать, только унизив французов.

Компьенский мир — это символ беспредельного унижения. Этот символ был растиражирован в миллионах открыток, памятных медалей, разного рода знаках. Вся Европа и весь Запад это прекрасно понимают. Не понимают этого до сих пор только русские. Бжезинский всего лишь откровенно высказал то, что в разных более осторожных формах высказывали другие.

Да, впоследствии Бжезинский раскланивался перед путинской Россией, весьма неубедительно и лицемерно. Но дело тут не в Бжезинском, а в том, что русские до сих пор не понимают четырех аспектов произошедшего с ними в связи с распадом СССР.

Аспект № 1 — проигрыш в холодной войне рассматривается Западом так же, как и проигрыш в любой другой войне. Тут не важно, война горячая или нет.

Аспект № 2 — этот военный проигрыш унизил русских так же, как сначала проигрыш в Первой мировой войне унизил немцев и как потом немцы, разгромив Францию, унизили французов. Тут главное — унижение. Это западный стиль, в принципе не осознаваемый до конца русскими.

Аспект № 3 — потерю русскими Украины Запад считает главным слагаемым русского унизительного проигрыша в холодной войне. Это главный момент триумфа Запада и русского унижения. Еще раз надо подчеркнуть, что упиваться унижением врага — чисто западная черта, очень характерная и существенная.

Аспект № 4 — все разговоры о том, что русские всего лишь освободились от коммунизма, а не унизительно проиграли, являются либо пустой болтовней неумных людей, либо психотерапией для внутреннего пользования, не имеющей никакого отношения к международной оценке случившегося.

Это длинное отступление необходимо для того, чтобы правильно прочесть ключевую фразу вступительной части доклада Четем-хауса* о том, что русские испытывают боль. «Почему, собственно, они должны испытывать боль? — спросит ревнитель психотерапевтической версии о русском освобождении от коммунизма. — Они должны испытывать счастье, потому что освободились».

На такой вопрос им отвечают на Западе: «Впаривайте про счастье освобождения своим идиотам. Но и мы, и вы знаете, что вы проиграли, причем именно унизительно. И для нас очень важно, что имеет место такая унизительность. Мы ей придаем стратегическое значение. И мы знаем, что, когда русские пытаются игнорировать это обстоятельство, они лгут себе и другим. И что эта ложь их медленно съедает изнутри. Для нас это тоже имеет стратегическое значение. Мы ждем, когда эта ложь доест их до конца».

Четем-хаус* в своем докладе, говоря о русской боли, не считает нужным развернуто объяснять, о какой боли идет речь. Но совершенно ясно, что это — боль русского унижения. Без понимания данного обстоятельства трудно прочесть доклад Четем-хауса* сколь-нибудь адекватно.

Между тем во введении к докладу «Русский вызов» говорится, что Россия а) мучается от боли в связи с унизительным поражением в холодной войне и б) подрывает порядок, сложившийся в результате своего поражения. Вот в чем вызов, по мнению авторов. Ну и каков же должен быть эффективный ответ на этот вызов?

Авторы доклада говорят, что для выработки эффективного ответа на маневры Москвы, проводимые с применением традиционных и неклассических методов и средств, потребуется больше воображения…

Больше воображения — вот к чему призывают авторы, считая, что без этого адекватного ответа не будет. Для чего же нужно больше воображения? Для того чтобы понять, во-первых, что стало причиной действий России, во-вторых, каким курсом идет Россия, в-третьих, каковы будут геополитические последствия этого курса и, в-четвертых, как надо реагировать на русский вызов.

Крупнейшие западные игроки, утверждают авторы доклада, еще не в полной мере осознали последствия отката России к авторитарному национализму.

Произнесены ключевые слова — авторитарный национализм. И это очень важно. В чем авторы видят «откат к авторитарному национализму»? Почему путинизм — это авторитаризм, в чем националистичность путинизма? Повторяем, произнесены и отчеканены на металле высшей пробы этакие ключевые слова, не подлежащие коррективам — «авторитарный национализм».

Предлагаю читателю присмотреться к тому, как развертывалась данная ключевая тема на достаточно длинном временном интервале.

Начнем с того, что в течение долгого времени авторитарный национализм рассматривался Западом в качестве своего ставленника в так называемом третьем мире. Поскольку авторитарный национализм был нацелен на так называемую догоняющую модернизацию, то есть на запоздалый переход от той или иной архаики (феодализма или чего-то еще более архаичного) к легитимному в глазах тогдашнего Запада буржуазному устройству в той или иной стране третьего (или четвертого) мира.

Запад боролся с советизацией стран третьего (или четвертого) мира. И с этой точки зрения их запоздалый переход к прозападному и достаточно ущербному буржуазному существованию Запад воспринимал как меньшее зло. И тут был важен не только антисоветизм так называемого буржуазного национализма, он же авторитарный национализм. Намного важнее в стратегическом плане было согласие Запада на то, чтобы его вчерашние более или менее архаичные колонии преодолевали архаику и превращались в буржуазные страны. Да, предполагалась ущербность этих стран, их зависимость от Запада. И это называлось неоколониализмом. Но даже ущербная буржуазность предполагала некий подъем совсем архаичных стран на новый уровень своего развития. Такой управляемый подъем Запад до какого-то времени считал допустимым.

Сразу после разгрома нацизма в 1945 году Запад, испуганный резким усилением Советского Союза, который в ту эпоху был очевидным для всех спасителем мира от нацизма, начал заигрывать с побежденным нацизмом. Причем достаточно масштабно и решительно. Такое заигрывание не могло не изменить соотношение сил на самом Западе. Время Рузвельта и даже Черчилля миновало. Они уже были не нужны хотя бы потому, что нацизм был сокрушен. И теперь его можно было взять в младшие партнеры на своих основаниях и нацелить на борьбу с СССР.

А кто должен был заняться таким пристегиванием нацизма, неизбывно ненавидящего гуманизм и демократию, к западным странам, как бы ориентированным на то, что нацисты ненавидели?

Очевидным образом этим должны были заниматься те авторитетные представители западной элиты, которые в ходе Второй мировой войны тяготели к заключению союза с нацистами и говорили, что нацисты совсем не так чудовищны, как это кажется Рузвельту или Черчиллю.

Пока шла война с нацизмом, такие представители западной элиты могли быть востребованы разве что для двусмысленных переговоров с нацизмом типа тех, которые проводил Даллес в Швейцарии (знаменитая операция «Санрайз»). А вот когда нацисты были побеждены и их надо было перевербовывать, те же представители западной элиты оказались иначе востребованы. Потому что и нацизм стал податливее, и необходимость в какой-то нормализации отношений с СССР, а значит, в неприятии нацизма, оказалась снята с повестки дня.

В итоге лояльным к нацистам представителям западной элиты был дан карт-бланш на стратегический диалог с побежденным нацизмом. Но любой такой диалог по определению весьма далек от строгой алгоритмической процедуры. Он представляет собой глубокое взаимодействие сторон, базирующееся на взаимной симпатии и взаимной нелюбви к классическому западному гуманизму, классической западной демократии и так далее.

Имело место не механическое соединение двух твердых тел (тяжелого западного и относительно более легкого неонацистского), а активная химическая реакция между двумя веществами, имеющими не только разные весовые характеристики, но и разные энергетические потенциалы.

В плане политической механики, которая берет в расчет только механические весовые характеристики, нацизм был ведомой, легковесной и подчиненной стороной осуществляемого взаимодействия. А в плане политической химии нацизм имел преимущество перед той западной элитой, которая выступила в роли посредников. И нацизм сумел этим преимуществом воспользоваться. Началась скрытая, ползучая нацификация того Запада, который перед этим всё-таки цеплялся за какое-то понимание гуманизма и демократии.

Это был далекоидущий процесс. Он до сих пор не до конца изучен. И потому очень многими слова о вторичной глубокой нацификации послевоенной Америки и послевоенного Запада в целом рассматриваются только как фигуры речи, как ярлык, используемый нашей пропагандой для отпора безудержной экспансии Запада, тотально антирусский характер которой уже начинает осознаваться не до конца скурвившейся частью нашей элиты.

Но на самом деле всё очень серьезно. И внутри этой серьезности особо важное место занимает нацификация Запада с помощью вошедшего с ним в сговор украинского нацизма.

Однако при всей важности этого трудно улавливаемого сегодняшним обществом украинского фактора в том, что можно назвать процессом постепенной нацификации Запада, намного важнее другое. То, что в ходе такой ползучей нацификации Запад осуществил глубокий пересмотр своего подхода к любой, даже самой прозападной и ущербной, попытке архаических колониальных стран выйти за пределы архаики и развернуться с помощью такого выхода в качестве развивающихся прозападных буржуазных стран. Любая ущербность этого развития перестала устраивать Запад, подвергшийся такой ползучей нацификации. При том что иммунитет по отношению к данному заболеванию у Запада всегда был предельно понижен. Но медленный, ползучий диалог с нацизмом свел этот иммунитет к нулю. А нацизм многое почерпнул из того, что Запад смог подарить ему в ходе такой идеологической и даже метафизической конвергенции.

Мне представляется крайне важным, что под разговоры о конвергенции Запада и СССР (а эти разговоры велись десятилетиями) на самом деле осуществлялась диаметрально противоположная конвергенция — антигуманистических элит Запада и антигуманистического нацизма. Итогом этой конвергенции стал глубокий пересмотр всех констант предыдущего западного мира при том, что эти константы всегда носили крайне шаткий и коварный характер. Но всё-таки до такой конвергенции они были, а после нее они фактически исчезли. И именно такое исчезновение обеспечило крах СССР и дальнейшее развертывание процессов нацификации постсоветского мира.

Уже в двусмысленных играх вокруг националистического авторитаризма шаха Ирана Запад начал развертывать свое новое понимание мирового процесса. И внутри этого понимания допустимость какого-то прозападного развития бывших колониальных стран была полностью отменена. Теперь этим странам вменялось именно неразвитие, то есть регресс. Это было новым словом даже по отношению к классическим нацистским доктринам. Потому что регресс должен был вовлечь большую часть мира не в ту демократизацию, модернизацию и относительную христианизацию, которая вменялась этой части мира предыдущим Западом, а в нечто очень зловещее. И роль Украины тут была крайне велика на всех этапах развертывания конвергенции нацизма и Запада.

Вот в каком котле вываривалась демонизация националистического авторитаризма, этого прежнего союзника Запада. Демонизация этого прежнего союзника началась еще в 1990-е годы, когда странам Ближнего и Среднего Востока стала вменяться некая демократия, избранная Западом в виде инструмента демонтажа прозападного, подчеркну это еще раз, ущербного перехода архаических стран к построению условно буржуазного общества. Результатом этой демонизации стали «оранжевые революции», турбулентности, последовательный демонтаж ранее поощряемых режимов, позволявших выводить архаические страны из этой архаики в пространство какой-то, пусть и очень ущербной современности.

А уже потом, в ходе ковидного безумия и после выхода из его острой фазы, американцы заявили, что они будут организовывать борьбу против националистического авторитаризма, являющегося теперь главным врагом человечества. И назначили этим врагом прежде всего Китай и Россию.

Не с коммунизмом теперь было решено бороться, а с националистическим авторитаризмом, то есть с тем единственным, что позволяло выводить из архаики страны, не входящие в узкое западное ядро. Да и в самом этом ядре начались глубокие метаморфозы. Их обсуждение вывело бы меня за рамки предмета, исследуемого в этой книге.

Здесь мне всего лишь хотелось обсудить процесс сгущения западной ненависти по отношению к России, побежденной в холодной войне. Именно эта ненависть оформлялась в ряде ведущих интеллектуальных западных центров, главным из которых, как мне представляется, был и остается тот мозговой центр, в котором обсуждалось русское унижение и всё, что из него вытекает. А вытекало из этого, конечно, то, что потом было заявлено как программа расчленения и уничтожения Российского государства и русского народа.

Как для авторов обсуждаемого мною доклада, так и для западной элиты в целом нет никакой разницы между гитлеризмом как германским авторитарным национализмом и путинизмом как русским авторитарным национализмом. Это в лучшем случае — нет никакой разницы. А в худшем — русский авторитарный национализм хуже немецкого, то есть гитлеровского. А значит, Путин хуже Гитлера. Потому что русский авторитарный национализм не может быть хоть каким-то образом вписан в ту систему, которая сложилась в результате победы в холодной войне. Авторы доклада формулируют это как то, что Москва и Запад придерживаются конкурирующих, противоречащих друг другу и совершенно несовместимых курсов.

Вдумайтесь в эти слова — «совершенно несовместимых курсов». Наличие совершенно несовместимых курсов означает, что победить может только носитель одного из этих курсов, что налицо не обычное противоречие, а противоречие фундаментальное и антагонистическое.

В России немало людей, которые до сих пор говорят, что теперь-то у нас противоречия нет, поскольку нет коммунизма. А им отчеканивают на скрижалях западной аналитической и политической мысли, что у них теперь авторитарный национализм. Русские разводят руками: много партий, дискуссия, конкурентная борьба, митинги, проклятия в адрес национализма как зла… А им говорят: «Кончайте ваньку валять! У вас авторитарный национализм, который хуже коммунизма».

В России многие говорят: «У нас не может быть холодной войны, потому что у нас нет конфликта идеологий. Мы и Запад теперь как близнецы-братья. У нас демократия, рыночная экономика».

А им говорят: «У вас есть идеология — авторитарный национализм, который хуже коммунизма. Вы пытаетесь взять реванш за поражение в холодной войне. Вы хотите посадить нас во второй раз в компьенский вагончик с обратным результатом. Ваш курс и наш курс несовместимы. Вы поддерживаете все авторитарные националистические режимы. Путин хуже Гитлера».

Четем-хаус* не говорит «хуже Гитлера»? Да, буквально этих слов не говорит. Буквально говорится, что Путин является фундаментально антизападным лидером, чье последовательное пренебрежение истиной поставило крест на доверии к нему как к партнеру по переговорам. Следовательно, будет неразумно ожидать, что какой-либо компромисс с Путиным приведет к долговременным стабильным результатам для Европы.

Да, в России не умеют читать западные тексты, продираясь сквозь, казалось бы, корректные выражения. Но что в этих выражениях корректного? Тут сказано, что Путин, который сам всё время искренне бьет себя в грудь и говорит, что он западник, является — внимание! — фундаментально антизападным лидером.

Может быть более беспощадная, свирепая, категорическая формулировка? Не может. Для всех на Западе фундаментально антизападный лидер с ядерным оружием — это абсолютное зло. Да-да, именно абсолютное, неисправимое и предельное. То есть Путин хуже Гитлера. Он не заслуживает никакого доверия. С ним нельзя вести переговоры. Он последовательно пренебрегает истиной…

Нужно совсем не понимать смысла западной риторики и семантики, чтобы не ощутить значение слов «последовательно пренебрегает истиной». Но даже те, кто этого не понимает, должны хотя бы осознать, что рядом с этими беспощадными и страшными словами находятся слова о том, что с Путиным нельзя вести переговоры. Вообще нельзя вести переговоры, он недоговороспособен! Ему нельзя доверять. Со Сталиным вели переговоры. И с Гитлером вели переговоры. А Путин — недоговороспособен. И что прикажете делать с недоговороспособным лидером в ядерной стране? Тут ведь всё сказано. А для тех, кому этого мало, говорится, что неразумно ожидать, что какой-либо компромисс с Путиным приведет к долговременным стабильным результатам для Европы.

Вдумайтесь — тут сказано «какой-либо компромисс». То есть сказано, что никакой компромисс ни к чему не приведет. Подписали Минские соглашения? Ерунда. Подпишете другие? Снова ерунда!

Чуть ниже это сказано буквально, что Западу очень хочется, чтобы президент Украины Петр Порошенко сумел как-то договориться с Путиным и можно было переключить внимание на другие неотложные мировые проблемы и что доклад призван показать, насколько недальновидным и ненадежным был бы такой вариант.

Значит, не нужно договариваться в Минском формате, это недальновидно и ненадежно. И ни в каком другом формате не нужно. А что нужно делать? Если нельзя вести переговоры, то нужно воевать.

Поэтому документ Четем-хауса* вполне можно назвать документом новой холодной войны. Это объявление России новой холодной войны. Да, не от лица Великобритании или коалиции западных стран, но от лица самого авторитетного, как бы британского, а на самом деле англо-американского, политико-интеллектуального центра.

Все разговоры о Бильдербергах и Тройственных комиссиях — хотя бы отчасти конспирология. А вот Четем-хаус* — похлеще Бильдербергов и Тройственных комиссий. А главное — он реален. И не было бы его — не было бы ни Бильдерберга, ни Тройственной комиссии. Так что можно сказать, что высшая элита англосаксонского мира вынесла свой вердикт.

В дополнение к вердикту говорится, что путинская модель авторитарного национализма нежизнеспособна во всех смыслах этого слова.

Что Путин на основе этой модели не может справиться с долгосрочными структурными факторами, которые лежат в основе нынешних русских экономических неприятностей.

Что Путина надо добивать на Украине, в противном случае Запад рискует проиграть Украину.

Что Россия всеми средствами, как старыми, так и новыми, удерживает под своим контролем так называемую периферию.

Что такое удержание для Запада неприемлемо.

И, наконец, что Западу надо уже сегодня подумать над упреждающими мерами в отношении рисков, связанных с Россией после Путина.

Почему нежизнеспособна путинская модель? Потому что, как говорят авторы доклада, выбранный Владимиром Путиным стратегический подход — это строительство новой «крепости под названием Россия». То есть это автаркия, причем не только экономическая, но и системная. Такой выбор, как считают авторы доклада, создает риск банкротства России — как фигурального, так и буквального, — и может привести к досрочной потере власти ее сегодняшним лидером. Когда именно он потеряет власть и что за этим последует, предсказать невозможно, говорят авторы. Ключевым игрокам Запада необходимо предусмотреть все варианты развития событий, продолжая противодействовать нелегитимным и незаконным шагам, которые предпринимает сегодня Россия, рекомендуют авторы доклада.

Чем это не новая «длинная телеграмма» Кеннана о холодной войне?

В главе доклада «Как изменилось отношение России к Западу: от сближения к конфронтации» (автор — Родерик Лайн) говорится о том, что во время первого президентского срока Путина между Россией и Западом были острые разногласия, но всё же казалось, что тотальная враждебность времен холодной войны навсегда ушла в прошлое.

Далее говорится, что начиная с середины 2003 года становилось всё более очевидным, что настроения в Кремле меняются. Россия становилась богаче. Всё сильнее ощущалось стремление восстановить роль страны как независимой сверхдержавы и закончить период слабости, начавшийся в 1991 году и воспринимавшийся как годы унижений. То есть тема боли от унижения, которую с ориентацией на приведенные нами слова Бжезинского можно назвать «компьенской», повторяется в докладе неоднократно.

Переломным моментом назван июль 2003 года, когда арестовали Платона Лебедева и Михаила Ходорковского**.

В декабре 2003 года, по мнению автора данной главы доклада, происходит манипулятивный, организованный Кремлем крах либеральных партий («Яблока» и СПС) на выборах в Думу.

Следующими вехами названы отставка якобы либерального премьер-министра Касьянова в феврале 2004 года и выборы Путина на второй срок, состоявшиеся через месяц после этой отставки. Эти новые выборы автор называет не более чем лакировкой действительности.

А затем, по мнению автора, произошло сворачивание рыночных реформ. Автор говорит о незаживающих ранах, нанесенных самолюбию России. Он цитирует слова Путина: «Мы проявили слабость. А слабых — бьют. Одни хотят оторвать от нас кусок „пожирнее“, другие им помогают. Помогают, полагая, что Россия — как одна из крупнейших ядерных держав мира — еще представляет для кого-то угрозу. Поэтому эту угрозу надо устранить. И терроризм — это, конечно, только инструмент для достижения этих целей».

Далее говорится о постепенном нарастании конфликта интересов России и Запада и о том, что этот конфликт интересов носил латентный характер до конца 2003 года. Но что провалы в Молдавии, где не был принят меморандум Козака, и в Грузии, где был свергнут Шеварднадзе, а также вхождение Прибалтики в НАТО, а также первая «оранжевая революция» на Украине, приведшая к победе Ющенко, вывели этот конфликт интересов из латентной фазы. Автор указывает, что решающее значение в таком выводе конфликта из латентной фазы сыграли именно украинские события.

Далее рассматриваются Мюнхенская речь Путина, острая реакция Путина на расширение НАТО и новое качество американской ПРО, продвигаемой на восток Европы. Утверждается, что события в Косово 2008 года окончательно вывели конфликт из латентной фазы. И что в горячую фазу этот конфликт перешел после событий 2008 года в Грузии.

Автор пишет о том, что к 2011 году конфликтность между Западом и Россией уже оформилась окончательно. Что в 2012 году Путин начал свой третий президентский срок с отказа от участия во встрече «Большой восьмерки». И что именно в это время, конкретно в сентябре 2012 года, на Западе начали признавать необратимость и опасность происходящего в России. Именно в сентябре 2012 года кандидат в президенты США Митт Ромни назвал Россию «главным геополитическим врагом».

Но геополитика — это не всё. От геополитики автор переходит к ценностям и утверждает, что ценности России в рассматриваемый период стали окончательно непримиримы с ценностями Запада. Он пишет, что конфликт ценностей не останавливает взаимодействие между странами, если оно в их интересах (это может быть коммерческое взаимодействие, ответ на общую угрозу, культурные связи или взаимоотношения между людьми); однако формат стратегического партнерства с посткоммунистической Россией в понимании Западной Европы и Соединенных Штатов подразумевал согласие по широкому спектру ценностей.

Автор прямо говорит о том, что ценности западного мира оказались неприемлемыми для России, что Кремль очень далеко отошел от этих ценностей. Такой отход определяется для автора позицией Кремля о недопустимости вмешательства во внутренние дела России. Особо возмущают автора слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Вестфальская система вывела ценностные различия за рамки межгосударственных отношений.

Напоминаем, что Вестфальская система сложилась в Европе после Вестфальского мира, который подвел в 1648 году итоги Тридцатилетней войны, разворачивавшейся в основном на территории современной Германии. Эта война была порождена противоречиями между католиками и протестантами, обусловлена конфликтом за гегемонию в Европе. По условиям мира Габсбурги сохранили за собой все восточные земли, включая Чехию, но были вынуждены передать Франции Эльзас. Франция и Швеция дополнительно получили определенные территории. Произошел территориальный передел в Бранденбурге, Мекленбурге, Баварии, Саксонии, Гессен-Касселе. Соединенные провинции Нидерландов и Швейцарская конфедерация были признаны независимыми государствами и вышли из состава Священной Римской империи германской нации. Протестанты обрели равные права с католиками. Были провозглашены принцип веротерпимости и право князей Священной Римской империи выбирать религию в своих владениях.

В ходе Тридцатилетней войны людские потери составили от пяти до восьми миллионов человек, что по тем временам являлось чудовищной цифрой. Многие регионы империи потеряли от 20 до 45% населения. А на отдельных территориях убыль составила до 70%. Только шведы как одна из сторон Тридцатилетней войны уничтожили на территории Священной Римской империи почти две тысячи замков, восемнадцать тысяч деревень и более полутора тысяч городов. Свирепствовали чудовищные заболевания. Шведы установили контроль над Балтикой, превратив ее в «шведское озеро». В Европе гегемония перешла к Франции. Габсбурги понесли чудовищный урон.

А теперь — главное: Вестфальский мир резко ослабил влияние религиозных факторов на жизнь государства. Внешняя политика стала основываться на национальном государственном суверенитете, равноправии государств, нерушимости границ. Она стала определяться не религией, а экономическими, династическими и геополитическими интересами.