Есть ли у мира будущее?

Не всегда легко провести грань между идеологической войной и войной концептуальной. Слово «концепт» имеет слишком много значений. Уже десятилетиями у нас в стране ведутся разговоры о концептуальной власти, осуществляющих эту власть предикторах и прочих базовых конспирологических понятиях, и потому серьезное обсуждение концептуальной войны сильно осложнено.

И, тем не менее, такое обсуждение абсолютно необходимо. Но вести его лучше всего, отталкиваясь от конкретики, которая есть главное лекарство от мистификаций и мифологизаций.

Я не знаю, какие козни чинят мифологические концептуальные предикторы, беспощадно наказующие за раскрытие своих тайн всех, кроме авторов популярных произведений, издаваемых большими тиражами. Но я точно знаю, что Френсис Фукуяма в 1989 г. опубликовал в американском журнале National Interest статью «Конец истории?». И что он же через три года развил статью — уже без вопросительного знака в заглавии — в объемную книгу «Конец истории и последний человек». И я знаю, что содержание статьи Фукуямы, а также ее беспрецедентная «раскрутка» во всем мире — это полноценная военная операция. Причем не идеологическая, а именно концептуальная.

Идеологическая война оперирует такими понятиями, как коммунизм, либерализм, консерватизм, фашизм и так далее. Концептуальная война ведется на следующем этаже. Каком же именно?

И коммунизм, и либерализм, и фашизм, и прочие «измы», борьба между которыми именуется идеологической войной, не посягают на историю. Они стремятся направить исторический поток в то или иное русло.

Концептуальная же война — это не война за русло, в котором будет бурлить историческая энергия. Это война против истории как таковой.

Фукуяма как бы заявляет борющимся идеологам: «Вы все умерли. Не только фашисты и коммунисты, но и победившие в этой войне либералы. Ибо с победой либералов история кончилась». Заявка — более чем серьезная. Но ее обоснования у Фукуямы — на уровне заурядного идеологического начетчика. Мол, если СССР проиграл, и нет коммунизма, если перед этим проиграл фашизм — то в мире стран победившего либерализма, которые способны влиять на историческое движение, история кончилась. Они — в постистории. Конечно, есть еще периферия мира, где пока что конфликтуют и воюют реликты «исторического». Но постисторический мир в конечном итоге и их сведет к единому «постисторическому знаменателю».

Итак, пока коммунисты, фашисты и т.д. борются за право оседлать лошадь истории, мы имеем дело с идеологической войной. А когда начинается раскрутка среднегабаритного ученого, провозгласившего, что лошадь под названием «история» сдохла, — речь уже о войне концептуальной.

Лошадь эта, разумеется, не сдохла. С чего бы это ей сдохнуть? Просто кому-то нужно, чтобы ее не было. И кто-то хочет всем внушить, что она, натурально, лежит, откинув копыта. А если вы этого не видите, если почему-то считаете, что она все еще скачет, — то вы ретроград, принимающий архаические конвульсии за содержание всемирной постисторической ситуации.

Но почему мы должны считать, что скромный труд Фукуямы порожден концептуальной войной, которую, по определению, могут вести даже не просто сильные мира сего, а наисильнейшие этого самого мира? Только ли потому, что сочинение Фукуямы было беспрецедентно раскручено?

Конечно же, этого недостаточно. Фукуяма никогда не скрывал, что является учеником Александра Кожева — эмигранта из России, ставшего одним из крупных французских философов. Сам Кожев всегда подчеркивал, что он развивает определенные стороны учения великого немецкого философа Гегеля. А поскольку гегельянцев и неогегельянцев в мире пруд пруди, то важно понять, какие именно аспекты гегелевского учения развивал Кожев.

Кожев размышлял над очень пунктирно высказанной Гегелем идеей перехода исторического духа к постисторической фазе, на которой этот самый исторический дух сменяется «Новым духом». Почему же исчезает исторический дух? Потому что он реализовал весь потенциал исторической новизны. Новизна становится в мире невозможной. Все новое высказано. А раз так, то пора приступать к его каталогизации.

Все идеи, мысли и представления становятся клеточками одного огромного каталога. Подчеркну еще раз, что до момента, пока новизна возможна, заниматься ее каталогизацией бессмысленно. Только ты разложил все по полочкам — бац, появилось что-то новое. И начинай строгать новую полочку, приколачивать ее к огромному стеллажу. Только завершил этот этап, перевел дух и обозрел содеянное, — на тебе, новая новизна. Нет уж, давайте сначала исчерпаем потенциал новизны и лишь потом начнем каталогизировать.

Исчерпали новизну, начали каталогизировать — что дальше? Гегель нигде не говорит об этом прямо, но по некоторым более ими менее смутным фрагментам можно реконструировать его мысль следующим образом. Исторический дух умер, каталогизация проведена, и Новый дух начинает играть элементами этой каталогизации сообразно некоторым выявленным игровым правилам. История кончилась. И началась Игра.

Впрочем, можно сказать, что Игра была всегда. И глубочайшим ее метафизическим выражением являются шахматы. Которые, конечно, можно редуцировать до действительно конечных игровых операций — вон, уже компьютеры побеждают гроссмейстеров. Но для тех, кто шахматы создавал, они никак не сводились к буквальной игровой процедурности. А напротив, выражали собой всю таинственную глубину понятия «игра».

Напомню в этой связи о романе Стругацких «Град обреченный», где великий гроссмейстер играет по парадоксальным игровым правилам. Известно также, что, кроме двумерных шахмат, возможны трехмерные, многомерные и еще бог знает какие. В них-то и играет Новый дух, комбинируя все возможные элементы и наслаждаясь тем, что новых элементов уже не будет.

Он не просто играет — он в этой игре изучает предельные тайны композиции между существующими элементами. Именно об этом писал Герман Гессе в романе «Игра в бисер», описывая гроссмейстеров подобной игры. Что же касается Стругацких, адаптировавших Гессе для нашего любопытного технаря, интересующегося гуманитарными проблемами, но не имевшего ни материала для глубоких гуманитарных исследований, ни желания такие исследования проводить, то я все-таки приведу читателю кусок из этого самого «Града обреченного»:

«Великий стратег был более чем стратегом. Стратег всегда крутится в рамках своей стратегии. Великий стратег отказался от всяких рамок. Стратегия была лишь ничтожным элементом его игры. <...> Великий стратег стал великим именно потому, что понял (а может быть знал от рождения): выигрывает вовсе не тот, кто играет по всем правилам; выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил, навязать игре свои правила, неизвестные противнику, а когда понадобится — отказаться и от них. Кто сказал, что свои фигуры менее опасны, чем фигуры противника? Вздор, свои фигуры гораздо более опасны, чем фигуры противника. Кто сказал, что короля надо беречь и уводить из-под шаха? Вздор, нет таких королей, которых нельзя было бы при необходимости заменить каким-нибудь конем или даже пешкой. Кто сказал, что пешка, прорвавшаяся на последнюю горизонталь, обязательно становится фигурой? Ерунда, иногда бывает гораздо полезнее оставить её пешкой — пусть постоит на краю пропасти в назидание другим пешкам...».

Так что же именно навязывали Фукуяма и стоящая за ним интеллектуальная система, в которой Кожев — лишь одно из важных колесиков? Они, по большому счету, навязывали мысль о всевластности элиты в постисторическом мире.

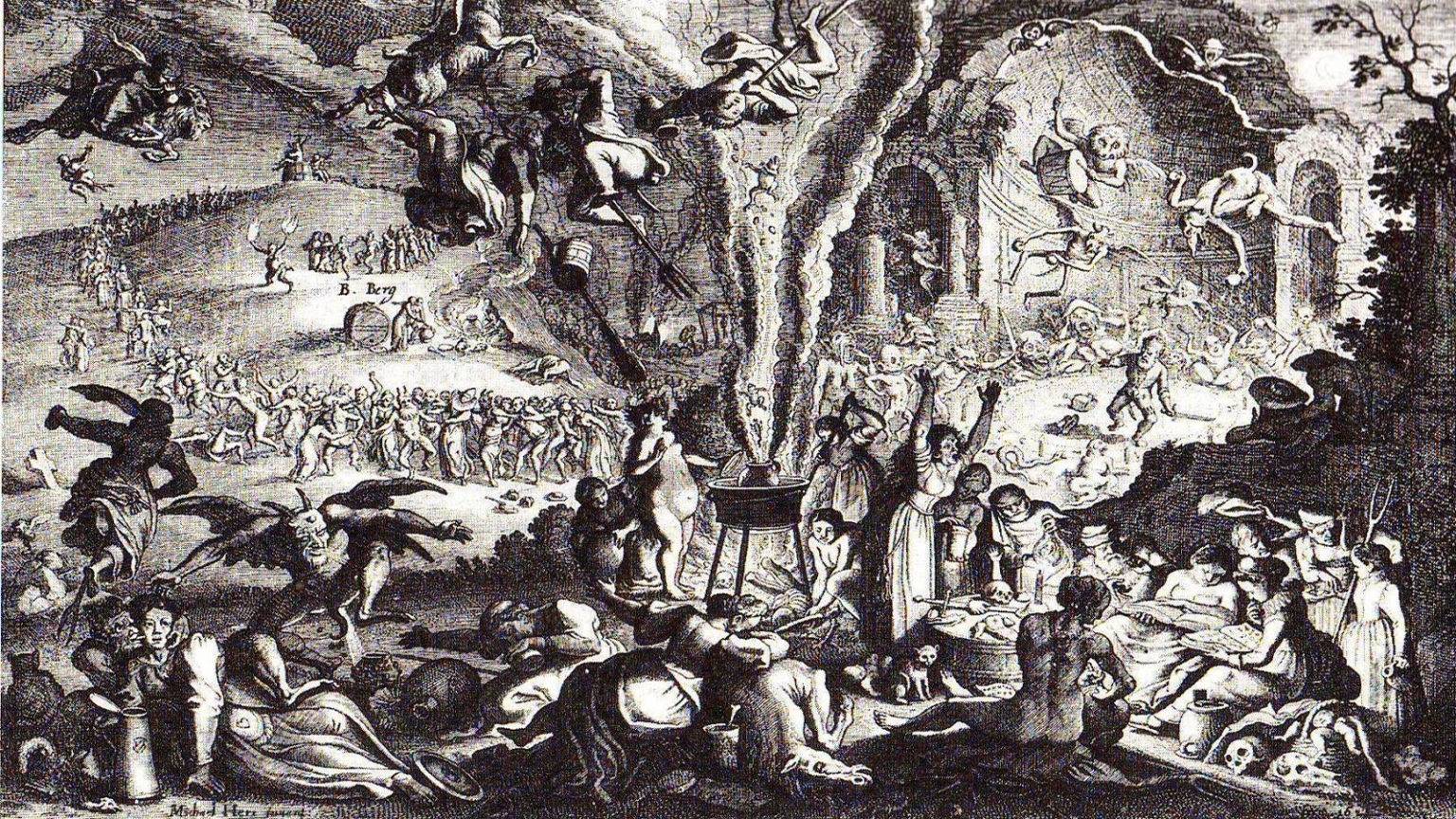

Элита есть всегда. И всегда играет в разного рода тонкие игры. Особенно в этом всегда преуспевали закрытые элитные группы, высшие спецслужбы, представители аристократических сообществ. Беспокоило эти сообщества только одно — играешь, играешь, и вдруг слышишь рев под окнами. Колоссальная масса «плебса» — народа, возбужденного каким-то новым идеалом, воспламененного огнем новой идеи, накатывается на тебя, и тебе приходится жертвовать частью собственного драгоценного класса.

Другая часть этого класса имитирует подчинение воле плебса и его вожаков — и ждет, пока огонь погаснет. После этого можно снова переходить к Игре, надеясь, что теперь-то она всевластна. Так ведь нет, возгорается новый огонь, и новый плебс бушует под окнами.

Возникает аристократическая мечта о том, чтобы погасить огонь однажды и навсегда. Она же — мечта о конце истории. В этом смысле конец истории равносилен невозможности возникновения новых исторических проектов, равносилен неспособности каких-либо крупных человеческих масс воспламеняться огнем любви к новому историческому идеалу. То есть идеалу, который, будучи новым, одновременно является и сокровенно преемственным по отношению к идеалам предшествующим.

С этой точки зрения всмотримся в современную жизнь и спросим себя: «Так ли уж неоснователен тезис Фукуямы о конце истории и начале постистории, а далее и о последнем человеке? Какие крупные человеческие массы способны возгореться огнем любви к новому историческому идеалу? И каков он, этот новый исторический идеал?»

Может ли возгореться реальная Европа? Конечно, все возможно. Но на сегодняшний день Европа совсем лишена исторического огня. Небольшие европейские группы лелеют традиционные ценности, но между подобной мистерией традиционализма и историческим огнем нет, как мы понимаем, никакой связи. Существенная часть европейского населения способна возмутиться, если капиталисты начнут отбирать социальные завоевания у трудящихся. Но подобное возмущение опять-таки страшно далеко от исторического огня, который мы обсуждаем.

В США ситуация ненамного лучше. Там есть остатки идеологической страсти по «Граду на холме». Но это те самые реликты, о которых писал Фукуяма. Они могут носить консервативный или религиозно-фундаменталистский характер, но не имеют ничего общего с новой «перегретой» исторической страстью, необходимой для продолжения истории.

Китай — достаточно холоден и прагматичен, как и вся Юго-Восточная Азия. Существенная часть индийского населения религиозно накалена, но эта страсть неисторична в том смысле, который мы сейчас обсуждаем.

Перечисляя все это, естественно, натыкаешься на ислам. Тут есть и огненная страсть, и масштаб. Но тут опять-таки нет главного — исторической новизны. Нет настоящей воли к продолжению истории.

Тем не менее, именно наличие огненного ислама (а его огонь отрицать невозможно) привело к тому, что в начале XXI века Фукуяма отказался от концепции конца истории.

Но мы, в отличие от Фукуямы, не можем менять точку зрения в зависимости от того, пришли ли к власти американские демократы, грезящие о конце истории, или республиканцы, имеющие другое представление о концептуальной власти и концептуальной войне. И признаем, что фундаменталистский ислам не обеспечивает нового исторического огня.

Но где же тогда может этот огонь возгореться? В Латинской Америке? Да, этот во многом загадочный континент наполнен страстью и разнообразными идеологическими исканиями. Но пока совершенно не ясно, способен ли он к полноценному идеологическому воспламенению.

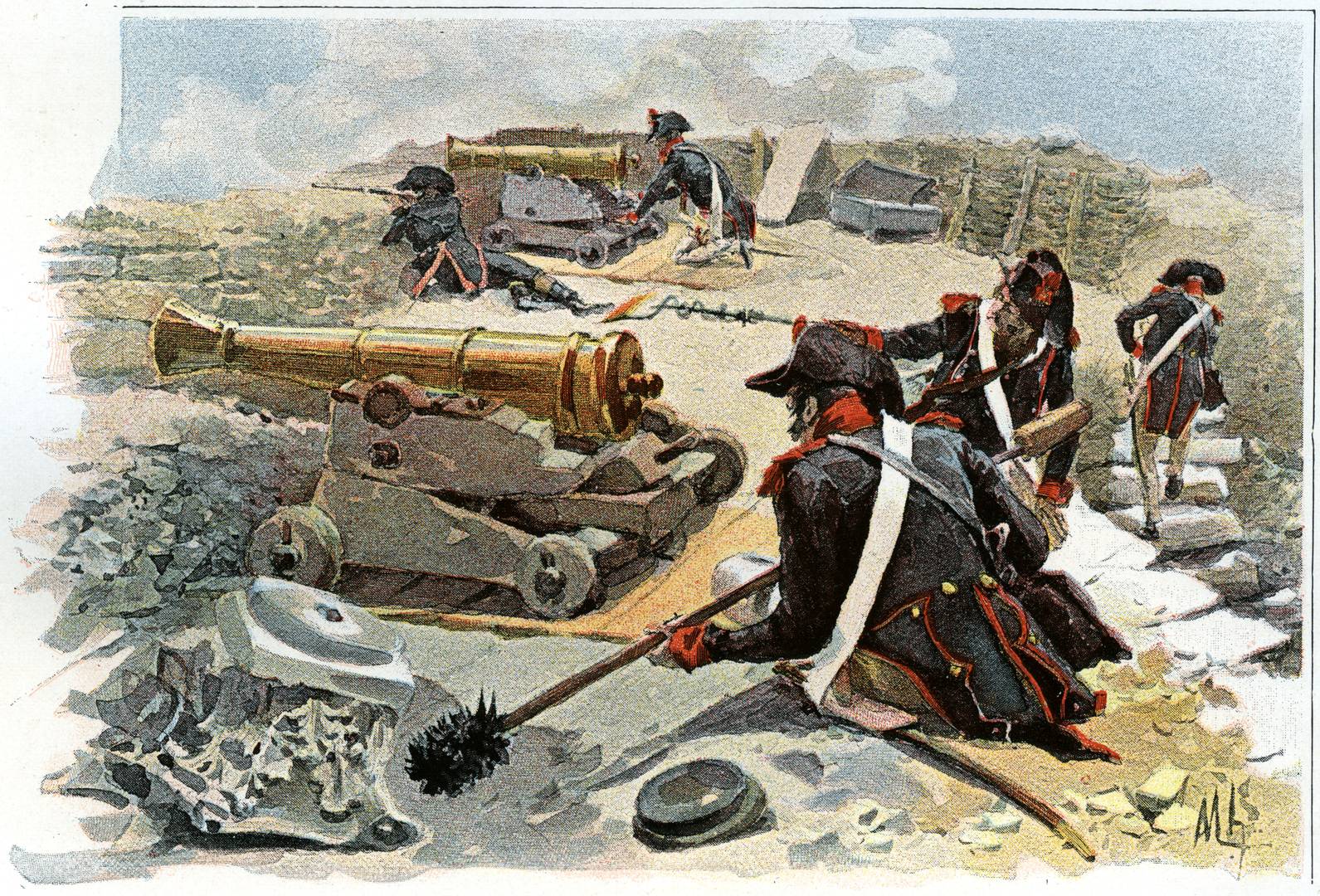

А значит, остается Россия. Не потому, что нам так хочется, а исходя из объективной «карты исторических температур». Да, красный огонь, которым Россия воспламенилась в 1917 году и который спас историю, удалось погасить в ходе так называемой перестройки. Кстати, в этом смысле перестройка — это тоже отнюдь не только идеологическая, но и концептуальная военная операция.

Но удалось ли этот огонь погасить навсегда? Не является ли то, что мы наблюдаем в России вообще и, в частности, в молодежной среде, сформировавшей «Суть времени», — свидетельством исторической неисчерпанности именно русского континента? Не придет ли с этого континента в очередной раз историческое спасение?

Этот вопрос не имеет однозначного ответа. Да и нужен ли он сейчас?

Но мир без истории не просто мрачен. Он тосклив и уродлив одновременно. Именно это осознал герой Гессе, заявив, что он уходит из мира игры, ибо хочет служить жизни. Правда, он тут же утонул. Но это отвечает представлению Гессе о потенциале истории. Есть ведь и другие точки зрения...

В завершение этой статьи даю слово Андрею Платонову, герой которого из «Сокровенного человека» слишком похож на Кожева и Фукуяму одновременно:

«...с бронепоезда сошел белый офицер, Леонид Маевский. Он был молод и умен, до войны писал стихи и изучал историю религии.

Он остановился у тела Афонина. Тот лежал огромным, грязным и сильным человеком.

Маевскому надоела война, он не верил в человеческое общество, и его тянуло к библиотекам.

«Неужели они правы? — спросил он себя и мертвых. — Нет, никто не прав: человечеству осталось одно одиночество. Века мы мучаем друг друга, — значит, надо разойтись и кончить историю».

До конца своего последнего дня Маевский не понял, что гораздо легче кончить себя, чем историю.

Поздно вечером бронепоезд матросов вскочил на полустанок и начал громить белых в упор. Беспамятная, неистовая сила матросов почти вся полегла трупами — поперек мертвого отряда железнодорожников, но из белых совсем никто не ушел. Маевский застрелился в поезде, и отчаяние его было так велико, что он умер раньше своего выстрела».