О коммунизме и марксизме — 51

Что является для настоящего марксизма высшим благим началом? Конечно же, революция. То есть на самом деле превыше всего для марксиста — историческая энергетика (коль скоро кто-то боится упоминания «духа истории»).

Но как проявляет себя эта единственно спасительная энергетика? Она проявляет себя в актах революционного освобождения, когда обездоленные, которых не считают за людей, отстаивают своё право быть людьми.

И, по большому счету, для марксиста неважно, в какие образы и тексты упаковывается эта великая революционная энергетика. Важно, чтобы она не позволяла миру разделиться на господ и рабов. Потому что любой настоящий марксист твердо уверен в том, что окончательное разделение мира на господ и рабов порождает «ад земной». И если положительным полюсом марксизма является построение рая на земле, то отрицательным полюсом является построение ада на земле.

Сколь угодно внимательное и вдумчивое прочтение Маркса, Энгельса, Ленина, Лафарга и всех тех, кто оформлял и оформляет классический марксизм, к сожалению, всё равно не позволяет дать определенного ответа на вопрос, представляющийся принципиально важным. Вопрос этот можно сформулировать по-разному. А можно вообще не формулировать до конца. Но если уж его формулировать, то неизбежно надо так или иначе определяться по отношению к возможности окончательного и бесповоротного оформления этого самого «ада земного». Возможности окончательной и бесповоротной победы зла.

Марксизм, конечно же, наследует определенную религиозную традицию. Ту самую, в которой исчезает вечное возвращение, движение по кругу, исчезает убежденность в том, что «ничто не вечно под Луной», убежденность в том, что мир либо вообще никуда не движется, либо движется к некоему ухудшению, завершающемуся катастрофой и, возможно, определенной восстановительностью. Причем для большинства из тех, кто верен религиозной традиции, основанной на круговом вращении, неизбежном ухудшении мира в силу его отдаления от некоего первоначального благого состояния, далеко не так желательно, чтобы после катастрофы, завершающей ухудшение мира, начался какой-нибудь восстановительный процесс. Лучше бы, чтобы ничего не начиналось.

Но идет ли речь о каких-то вариантах языческого вечного возвращения или о восточных, фундаментально гностических по сути своей доктринах освобождения при помощи слияния с Абсолютом — главное всегда состоит в отрицании спасительности Истории, внутри которой оформляется некий невиданный новый суперрезультат. Он же — второе и окончательное пришествие Спасителя, если речь идет о христианстве, пришествие Мессии, если речь идет об иудаизме, другие варианты окончательного исторического спасения, которые существуют в большинстве мировых религий.

Эта спасительность Истории, она же — исторический оптимизм, она же — подлинный гуманизм, это превращение морока кругового движения в пресловутую стрелу времени, направленную к конечной благой цели, по-настоящему оформилось, по-видимому, всё же вначале в зороастризме. Хотя никто сегодня не может дать окончательного ответа на вопрос, что такое это начальное оформление. И есть ли тут начало, отличающееся от никому из нас непонятного начала человечности как таковой.

Поэтому можно лишь сказать, что, по-видимому, зороастризм чем-то заразил иудейское самосознание, очень отличающееся от самосознания других семитских народов, яростно противостоящее и вавилонскому, и финикийскому, и древнеегипетскому миропониманию. Передав свой сокровенный смысловой импульс этому самому иудейскому самосознанию, персидский зороастризм тем самым зачем-то стал расходовать драгоценные для него зерна нового смысла, они же — зерна спасительной историчности, бросая эти зерна на совершенно чуждую для него почву. На этой почве взросли новые всходы иудейского мессианства, то есть новые смыслы, напитанные верой в историческую спасительность.

Эти всходы могли бы оставаться драгоценной, но малозначимой находкой маленького иудейского народа, с которым достаточно быстро расправились. И который сам очень мучительно сживался со своей драгоценной смысловой находкой, бунтуя то против Моисея, то против многого другого. Но миру было даровано христианство. И драгоценная крохотная находка маленького народа, взращенная им на своей почве, но явно порожденная чужими и очень трудно прирастающими к этому народу семенами, оказалась всемирно-историческим достоянием.

Христианство стало мировой религией, по понятным причинам, сложным образом строящей отношения с собственным отправным иудейским пунктом. Неприятие иудеями Христа как мессии, сочетаемое с яростной убежденностью в будущем мессианизме Христа, породило нечто, длящее и распространяющее по миру иудейский мессианизм и одновременно отрицающее его.

Начальное, видимо, всё же зороастрийское мессианство... Сложно сочетаемое с ним иудейское мессианство... Христианское мессианство, еще более сложно сочетающееся с предшествующей мессианской традицией/традициями... И, наконец, революционное мессианство марксизма...

Вряд ли кто-нибудь из серьезных исследователей, занятых проблемой марксизма, способен оспорить такую связь. И уж никто не отнимет у марксизма его очевидный революционно-мессианский характер.

Но даже если данная проблематика кому-то кажется слишком сложной и заумной, есть возможность свести всё марксистское наследие к одному простейшему знаменателю:

Если господа хотят превратить всех остальных в рабов и лишить их права быть людьми, то какие бы смыслы ни вдохновляли рабов на революционное сопротивление этому, эти смыслы являются для марксиста благими и служат великому благому делу Истории, сопротивляющейся построению ада на земле и стремящейся к обратному результату.

В этом — упрощенная, но не искаженная квинтэссенция революционного марксизма. Ну и как же он в этом случае может называть любую религию «опиумом для народа»? Такой марксизм заведомо относится по-разному к трем метафизикам, содержащимся фактически во всех мировых религиях.

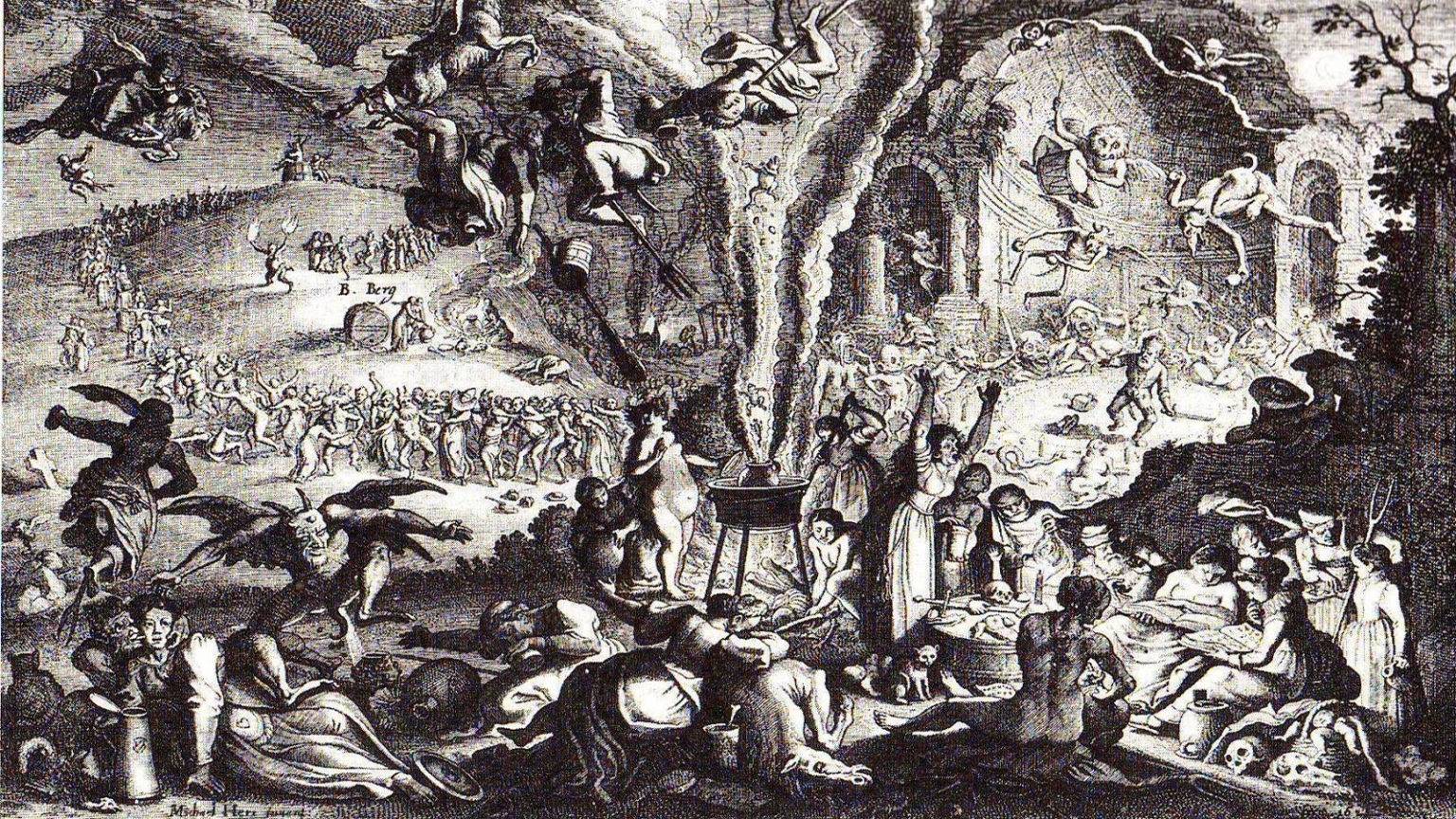

Первая метафизика основана на сопротивлении попыткам господ оформить мир, в котором расчеловеченный раб никогда не выйдет за отведенные ему рамки. Это — красная метафизика, революционно-сопротивленческая по своей сути. И хилиастичная, то есть нацеленная на благой, спасительный, неслыханно счастливый исторический результат.

Вторая метафизика (назовем ее условно белой) основана на смирении, которое вменяется рабу, даже в случае, если его хотят лишить очень и очень многого, включая права на фундаментальную человечность. Именно эту метафизическую разновидность религиозности Маркс называл «опиумом для народа». Нужно сознательно хотеть не увидеть этого для того, чтобы этого не увидеть.

Преувеличивать масштаб смирения, которое предлагает рабам белая метафизика, вряд ли стоит. Потому что именно смиренное христианство фактически обрушило рабовладение. Раб не имел права отказываться от спасения души, а настоящее рабовладение основано на отрицании наличия у раба души. И как только представление о том, что у раба есть душа, стало распространяться не только в низах, но и в элите рабовладельческого мира, настоящее рабовладение стало невозможным. Нельзя быть правильным, настоящим рабовладельцем, если ты не можешь относиться к рабу как к вещи или, на худой конец, как к животному. Как только ты относишься к рабу как к человеку, он уже не раб. А твое право рабовладельца начинает разрушаться изнутри за счет обретения тобой нового мировоззренческого содержания. И, тем не менее, совершенно понятно, что красная метафизика и белая отличаются. Касается ли это христианства, ислама, иудаизма или других религий.

Третья метафизика, более или менее скрыто существующая во всех религиях, основана на воспевании фундаментального неравенства между людьми. Не имею никакого отдельного счета к гностицизму, не собираюсь заниматься его демонизацией, понимаю, насколько сложно и разнолико это явление, но именно гностики, унаследовав нечто изощренно-восточное, настойчиво говорили о фундаментальном неравенстве, отрицающем, на самом деле, единство рода человеческого.

Если есть хилики, которые фактически душою не обладают, то какое может быть равенство между ними и психиками, у которых душа есть, и тем более пневматиками, в которых есть еще и дух? Не может тут быть никакого равенства. Оно не нужно людям. Потому что они фундаментально разнятся. И нужно оформить это фундаментальное различие, а не мучить несчастных хиликов и т. п., навязывая им неприемлемые для них высшие смыслы ради единства рода человеческого.

Сколько бы ни возражали апологеты того или иного гностицизма, утверждая, что он сложнее только что сформулированного мною сухого остатка, имя которому — многоэтажное человечество, какие бы аргументы они ни приводили в пользу того, что гностицизм сложнее, что гностицизм гностицизму рознь, сформулированный мною выше сухой смысловой остаток всё равно существует. И это позволяет называть третью метафизику, основанную на фундаментальном и неисправимом неравенстве людей и укорененную во всех мировых религиях, черной. Именно на эту метафизику оперся Гитлер.

В черной метафизике нет и не может быть исторической спасительности. Да и сама спасительность понимается не как создание Царства Света, слагаемого благими формами, а как растворение всех мыслимых и немыслимых форм.

Когда-то никаких форм не было, и было хорошо. Достаточно хорошо было где-то рядом с этим «когда-то», в Золотом веке. А дальше всё становилось хуже и хуже. Да и вообще, любой мир форм является злом по самой сути своей. И мог быть создан только злым началом, неким жалким демиургом, посягнувшим на красоту бесформенного Абсолюта и бросившим ему вызов. Для большинства гностиков такой омерзительный демиург — это еврейский бог. Отсюда гностический фундаментальный антисемитизм. Он является выражением гораздо более масштабных мировоззренческих оснований.

Наличие еврейского гностицизма, который наиболее подробно и тонко исследовал такой выдающийся религиовед, как Гершом Шолем (1897–1982), ничего не опровергает. Это понимал и сам Шолем, входивший в 1950–60-х годах в высший круг исследователей смыслов, сформировавшийся вокруг К. Г. Юнга (1875–1961). Это понимал и очень близкий к марксизму Вальтер Беньямин (1892–1940), не хуже Шолема владевший эзотерическими еврейскими смыслами и методами работы со смыслами в целом, и понимавший зловещую окончательную суть гностицизма.

Это привело к тому, что пути Шолема и Беньямина разошлись. Шолем переехал в Израиль и прожил очень долгую относительно спокойную жизнь. Беньямин прожил жизнь короткую и бурную. Осознание фундаментальности гностической коллизии привело к тому, что он стал другом СССР, яростным врагом нацизма, сторонником коммунистической идеологии. В результате он чуть было не оказался в нацистских лагерях смерти и спасся от этого, приняв морфин в момент, когда ему стало ясно, что его выдадут нацистам. Он умер в возрасте 48 лет, недосказав как ученый очень и очень многого.

Не имея возможности здесь вдаваться даже в самые важные детали, разбирая неклассические варианты марксизма, один из которых связан с творчеством Вальтера Беньямина, я возвращаюсь к своему основному тезису, согласно которому классический марксизм просто не может осуждать красную метафизику, религиозную в том числе, во всех ее вариантах, поскольку такая метафизика является революционной, а для классического марксизма революционность — это высшее благое содержание, наличие которого искупает всё остальное, с чем классический марксист может быть не согласен.

До сих пор мы двигались в определенном направлении, измеряя правильность или неправильность движения теми или иными классическими марксистскими текстами. Мы и дальше будем продираться к пониманию сути проблемы, бесконечно замусоренной и начетчиками, и реформаторами, опираясь на подобные классические тексты, принадлежащие Лафаргу, Энгельсу или самому Марксу. Но, сделав ставку на подобный тип исследования, понимая, что любой другой тип исследования обязательно окажется слишком спекулятивен и произволен, мы не можем полностью избегать методологических размышлений. Мы, повторяю, не должны делать на них основную ставку. Но и избегать полностью их нельзя.

Что такое классический марксизм с методологической точки зрения? Это, конечно же, философия, весьма далекая от академизма, осознающая, что любой академизм — это смерть настоящей философии, и использующая для противостояния умиранию философии как таковой лекарство под названием «практика». Из всех модификаций этого лекарства (которые условно можно назвать эликсиром жизни) для классического марксизма самой важной является практика собственно политическая.

Речь идет не о практицизме, не о прагматизме, а о таком вклинивании политической практики в философию, при котором философия оживает. Я уже много раз приводил знаменитую фразу Маркса из его «Тезисов о Фейербахе», написанных в 1845 году и опубликованных только в 1888, через 43 года после написания и через 5 лет после смерти Маркса.

Приведу ее еще раз. «Философы лишь различным образом объясняли мир; но дело заключается в том, чтобы изменить его». Кстати, эти слова высечены на пьедестале памятника Карлу Марксу на Хайгетском кладбище в Лондоне. В чем смысл этой фразы? Ведь не в том, что нужно отбросить философию и заменить ее революционным или иным политическим активизмом. Если бы это было так, то Маркс должен был бы, написав данную фразу, прекратить заниматься философией, да и любым интеллектуализмом вообще. Значит, смысл в другом. В чем же? В том, что только меняя мир, вы можете отличить жизнь от смерти, истину от заблуждения. Если ваша философия позволяет изменить мир, то она живая и истинная. Если нет — то она мертвая и ложная.

Нельзя понять Маркса, не осознав в полной мере, что он настаивает не на элементарной спасительности революционной практики, а на том, что только эта практика может спасти теорию, спасти живую философскую мысль. Не дать ей превратиться в мысль мертвую — то есть и ложную, и бесплодную.

(Продолжение следует.)