О коммунизме и марксизме — 52

Маркс как методолог, то есть как мыслитель, занятый судьбой мысли как таковой, настаивает на том, что без вклинивания в философскую мысль практики, без вклинивания в политическую философию реальной политики мысль вообще и политическая мысль в частности не может спасти себя от выхолащивания, омертвления, а значит, и от неистинности.

Маркс не отрицает мысль и теоретические построения — он мучительно размышляет над тем, как спасти одно и другое от выхолащивания. Маркс не спасает от теории, он спасает теорию.

Мало ли было политиков, отрицавших политическую теорию, политическую мысль и прославлявших волевое действие в качестве панацеи от всегда бесполезных и бесплодных теоретических построений. Такое направление в политике называется по-разному. Например, активизм. Но Маркс никакого отношения к такому активизму, высшим воплощением которого является, конечно же, терроризм, не имел.

Подчеркну еще раз, что для Маркса революционная практика является не спасением от теории, а (внимание!) спасением теории.

Кроме того, и Маркс, и Энгельс, и другие создатели обсуждаемого нами великого направления всегда разделяли — и мы убедились в этом, вчитавшись в определенные классические произведения, — духовную силу тех или иных теорий, а также иных мировоззренческих построений, в том числе и религиозных, и их правильность. При этом под духовной силой марксисты понимали способность светских или религиозных доктрин вдохновить расчеловечиваемые слои общества на сопротивление этому расчеловечиванию, то есть на революцию.

Для каких-то мыслителей эта самая «правильность» мировоззренческих систем намного важнее духовной силы, которой эти системы обладают.

А какие-то мыслители вообще чураются понятия «духовная сила», рассматривая те или иные мировоззренческие системы.

К таким апологетам «правильности», пренебрегающим «духовной силой» мировоззренческих систем, можно, наверное, отнести Рене Декарта, Джона Локка, Иммануила Канта, целую плеяду рационалистов XX столетия.

Но при чем тут Маркс? Маркс восхищался духовной силой тех мировоззренческих систем, которые вели расчеловечиваемых на борьбу во имя защиты своей человечности.

И напротив, для Маркса просто не существуют сколь угодно правильные, по его мнению, мировоззренческие системы, коль скоро эти системы не способны породить мощные гуманистические движения.

Помимо всего прочего, Маркс восхищается мощью одних мировоззренческих систем и презирает слабость других систем. Для него мощь и слабость важнее правильности и неправильности. Это не значит, что для Маркса правильность не существует вообще. Конечно же, она существует. И он отдает ей должное. И наоборот — восхищаясь силой той или иной неправильной мировоззренческой системы, Маркс всегда будет оговаривать, что, по его мнению, эта система неправильная, но восхищение его от этого не будет становиться меньше.

Маркс не рационалист, для которого есть только правильность, и не романтик, для которого есть только духовная сила. Величие Маркса в том, что он осуществляет практически невозможный синтез, оценивая мировоззренческие системы не по их правильности или духовной силе, а по совокупности этих двух параметров. Поэтому марксизм с полным правом можно называть рационалистической романтикой или романтическим рационализмом. Если бы этого не было, я бы вообще не стал так подробно разбираться с марксизмом. Но это именно так. И в этом «именно так» — ответ на ту страстность, с которой Маркс рассматривает миф о Прометее, другие мифы и религиозные системы.

Как рационалист он не должен был бы ими интересоваться. Но он не только рационалист, хотя и рационалист тоже. Но этот рационалист мечтал стать поэтом, восхищался Гейне и другими, отдавал должное духовной силе религиозных и мифологических систем, оговаривая при этом, что он не считает эти системы правильными. Такой вот рационалист, искавший спасения не только другим, но и себе самому в революционной практике. Очень уж не хотелось превратиться в рационалистическую академическую мумию. Очень уж много было огня и жизни. И никакая мощь рационального, логического мышления не могла погасить в Марксе романтический огонь, романтическую страсть.

Высший идеал для Маркса — не застывшая истина, а борьба. Более того, Маркс воспринимает борьбу определенного типа как высшую истину.

Анна Кудинова достаточно подробно разбирала в серии своих статей работы крупного философа и социолога Карла Раймунда Поппера (1902–1994). Анна Евгеньевна показала, какое именно место Поппер и ему подобные занимают в некоем элитном потоке, призванном решать определенные задачи. Она показала, как именно этот элитный поток, стремясь угомонить массы и воспрепятствовать их борьбе с расчеловечиванием, воевал с марксизмом, противопоставляя ему некий суррогатный, очень специфический социализм так называемого фабианского толка.

Мне здесь хотелось бы, полностью согласившись с построениями Кудиновой, обсудить Поппера под несколько иным углом зрения. Являясь создателем так называемого критического рационализма, именуемого еще иногда критическим эмпиризмом или фальсификационизмом, Поппер особо негодовал по поводу того, что Маркс осмелился ввести в науку ценности. Между тем, по мнению Поппера, наука только тогда становится наукой, когда все ценности выведены за рамки научных построений.

То, что для Поппера является слабым местом марксистской научной теории, представляет собой на самом деле принципиально новый тип научности, в котором определенным образом синтезированы логика и внелогическое начало, миф и рациональность. Не имея здесь возможности подробно остановиться на этом, я всё же обращу внимание читателя на то, что, согласно Попперу, глобальные предсказания или пророчества Маркса имеют отношение к метафизике и в силу этого не имеют научной ценности.

Борясь с марксизмом, Поппер прекрасно понимал, что сила Маркса — в метафизичности. И что если эту метафизичность изъять из марксизма, никакого марксизма не будет. По мнению Поппера, опасность Маркса для того порядка вещей, который целиком опирается на фундаментальное расчеловечивание, то бишь на отчуждение, именно в том, что Маркс был идеалистом. Борясь с марксизмом, Поппер исполнял определенный элитный заказ, и это прекрасно показала Кудинова. Но суть этого заказа была в том, чтобы разорвать рационалистичность и романтичность, логику и ценности, не допустить никакого соединения гносеологии, этики и эстетики, то бишь истинного, справедливого и прекрасного.

Хозяева Поппера прекрасно понимали, что именно это соединение угрожает их господству и самой идее отчуждения, то бишь расчеловечивания. Они понимали также, что нацисты осуществили синтез этих трех начал в рамках своего мифа XX столетия. Но их не пугал этот антинаучный синтез. Они боялись такого синтеза, который породит новую научность, соединит в себе рациональность и мечту, превратит науку из инструмента поиска истины в средство спасения.

Как именно это было сделано не Марксом, а другими мыслителями, на которых имели возможность опереться большевики, мы обсудим чуть позже. Сейчас я просто оговорю главное — то, что (внимание!) именно такой синтез и является прометеизмом. И что в силу этого Маркс, создавая не только определенную теорию, но и зачатки нового научного метода, не зря всё время восхищался именно Прометеем.

Повторяю, о том, как именно дальше развивался прометеизм, мы поговорим чуть позже. Сейчас нам очень важно обсудить специфичность марксистского понимания роли тех или иных мировоззренческих систем. Установить, что это понимание основано на двух параметрах — правильности и духовной силе. Что оно может быть названо, в силу этого, рационалистическим романтизмом или романтическим рационализмом. И что именно такое рационально-романтическое начало, такой рационально-романтический синтез особенно пугал хозяев Поппера. Да и сейчас именно это пугает больше всего по-настоящему умных врагов марксизма и коммунизма. Не зря они начинают так яростно выть каждый раз, когда поднимается вопрос о коммунистической метафизике.

Итак, мы установили, что для Маркса важны и правильность, и духовная сила тех или иных мировоззренческих систем, участвовавших в разворачивании исторического процесса. Мы установили, что Маркс, отделяя правильность от духовной силы, отличая одно из этих начал от другого, не противопоставляет эти начала и не оценивает мировоззренческую систему лишь по одному из них.

В том, что касается одного из начал — правильности, Маркс полностью разделяет подходы своей классической рационалистической эпохи. Маркс — человек своей эпохи, и иначе просто не могло быть. Но полностью погружаясь в эпоху, Маркс с нею не сливается. В той мере, в которой он является человеком своей эпохи, то есть рационалистом, он обязан сказать, что религиозные идеи не являются правильными, ибо развитие науки низвергло богов с того пьедестала, на котором они находились ранее.

Но в качестве романтика Маркс оценивает мировоззренческие системы, религиозные в том числе, по их духовной силе. А потому он не может не восхвалять Томаса Мюнцера и даже менее революционного Мартина Лютера. Еще бы, ведь их мировоззренческие системы породили революционную практику, они духовно сильны, и сила их революционна, то есть гуманистична, то есть противостоит расчеловечиванию. Вздыхая, Маркс говорит, что эти мировоззренческие системы не правильные, и тут же начинает их восхвалять.

То же самое с богами. Как рационалист XIX века Маркс убежден в том, что боги свергнуты с пьедестала раз и навсегда. Но он восхищается Прометеем, понимая, что это такой же бог, как и Зевс. Потому что для него как для романтика Прометей — это бог, наделенный нужной духовной силой. А такая духовная сила для Маркса в итоге всё же важнее правильности или неправильности идей.

Не было бы так — не восхвалял бы Маркс Прометея, не занимался бы Прометеем Лафарг, не было бы жгучего интереса марксистов к тому же орфизму, к различным модификациям античной религиозности, не сводимым к этому орфизму (почитайте Томсона), к насквозь религиозной идеологичности Великой крестьянской войны.

Да, Маркс-рационалист верит, что для новой эпохи революционность родится не в уме монаха (Лютера, Мюнцера), а в уме философа (Маркса, Энгельса, Ленина).

Но для Маркса-романтика главное, чтобы революционность родилась. Это важно для него и потому, что он сочетает рационализм с мессианской страстью, и потому, что верит в возможность спасения философской мысли с помощью политической практики.

Спартак возглавляет восстание рабов против римских господ. На чьей стороне Маркс? На стороне Спартака. И каковы бы ни были идеи Спартака, а они по определению не могли не носить антиримски-религиозного характера, эти идеи будут для Маркса прежде всего революционными, то есть благими, а уж потом правильными или неправильными.

Правильность идей для Маркса условна, хотя и важна. Ибо правильность — понятие академическое. А академизм всегда обусловлен временем. Благость идей для Маркса безусловна. И она поверяется революционностью. То есть сопротивлением, которое расчеловеченные низы оказывают осуществляемому верхами расчеловечиванию.

Если бы это было не так, то Маркс был бы заурядным немецким академическим профессором. Даже не Гегелем, а высокоэрудированным и совсем сухим академическим занудой. Но Маркс — это антипод такого занудства, не правда ли? И тут речь идет не о его человеческих страстях, существующих отдельно от его рационализма, а о его рационально-романтическом синтезе, полностью укладывающимся в понятие «марксистское мессианство».

Агнес Гондже Бояджиу (Бояджян), она же — Мать Тереза Калькуттская, — это католическая монахиня, основательница женской монашеской конгрегации «Сестры Миссионерки Любви». Мать Тереза основала эту конгрегацию в Калькутте в 1948 году. Целью основания этой конгрегации была благотворительная деятельность среди обездоленных жителей Калькутты. Благотворительная деятельность осуществлялась вне зависимости от национальности или вероисповедания обездоленных.

7 октября 1950 года архиепископ Калькутты Фердинанд Периер издал указ, разрешающий благотворительную деятельность конгрегации, созданной блаженной матерью Терезой из Калькутты.

1 февраля 1965 года Римский Папа Павел VI, предлагавший себя в заложники вместо итальянского премьер-министра Альдо Моро, захваченного неонацистами, замаскированными под Красные бригады спецслужбами НАТО, и отслуживший торжественную мессу по смерти Альдо Моро, придал конгрегации, созданной Матерью Терезой, понтификальный характер. Это означало, что конгрегация могла действовать согласно каноническому праву католической церкви во всем мире.

Монахини конгрегации «Сестры Миссионерки Любви» приносят четыре обета — послушания, милосердия, бедности и служения беднейшим из бедных.

В 1979 году Мать Тереза стала лауреатом Нобелевской премии мира.

В 2003 году, через 6 лет после смерти, она была причислена католической церковью к лику блаженных.

На Кубу Мать Тереза приехала в 1986 году, когда для всех прозорливых и компетентных религиозных лидеров, таких как Мать Тереза, было ясно, чем именно занимается Горбачев. Несмотря на это, Мать Тереза заявила на Кубе следующее: «Я считаю учение Христа глубоко революционным и абсолютно соответствующим делу социализма. Оно не противоречит даже марксизму-ленинизму».

Сильное заявление, не правда ли?

И не составляет труда обнаружить ту реальную историческую традицию, в рамках которой оно только и может быть понято.

Томас Джозеф Хаджерти (1862–1920) — американский католический священник и профсоюзный активист. Он один из создателей организации «Индустриальные рабочие мира», выдающийся идеолог этой организации.

В 1892 году Хаджерти уверовал в марксизм, не разорвав с церковью.

Хаджерти неоднократно заявлял, что он, начав организовывать борьбу обездоленных против расчеловечивания, стал марксистом, оставаясь католиком. И даже стал еще большим католиком, после того как стал марксистом и революционным социалистическим активистом.

Хаджерти активно разрабатывал идеи, позволяющие соединить марксистский коммунизм и христианство. И столь же активно занимался революционной, по сути, деятельностью, возглавляя борьбу обездоленных против расчеловечивания.

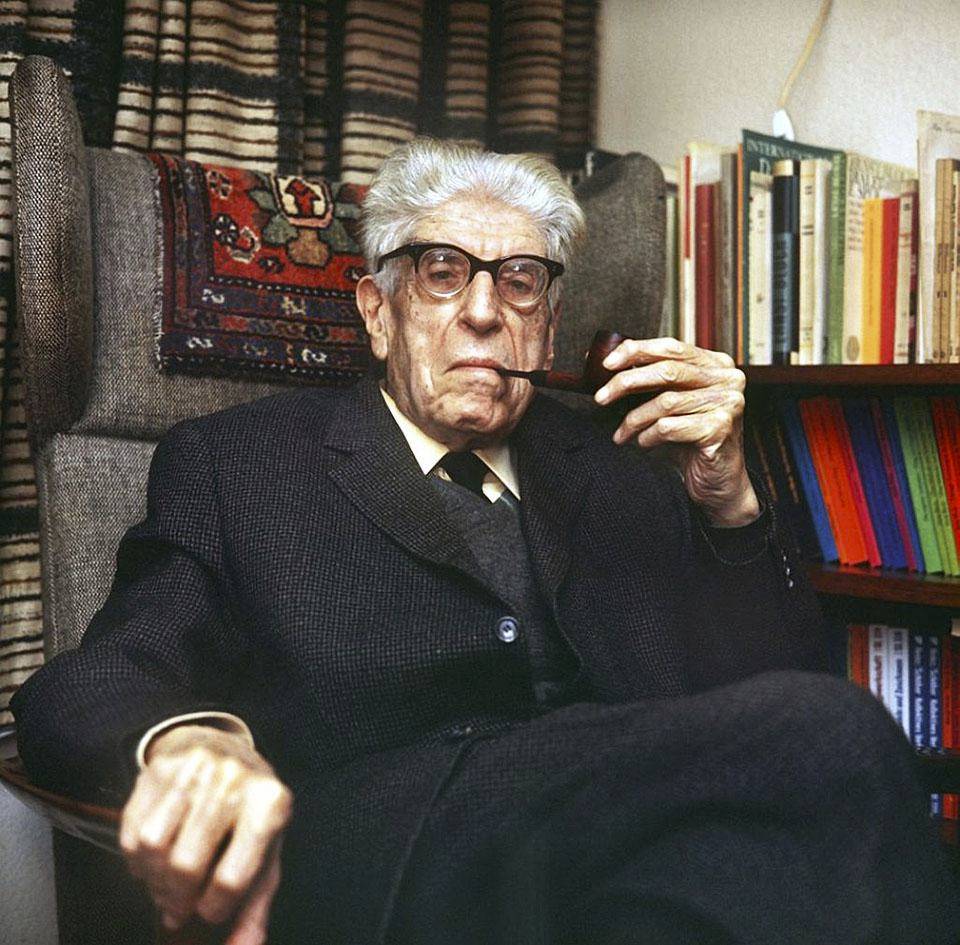

Немецкий философ, социолог и публицист Эрнст Симон Блох (1885–1977), создатель «философии надежды», приобщился к социалистическим идеям в 14 лет, познакомившись с речами классических марксистов Августа Бебеля (1840–1913) и Розы Люксембург (1871–1919).

Вдохновившись марксистскими идеями, Блох начинает заниматься проблемой соотношения этих идей с идеями того самого революционного христианства, о котором говорит Мать Тереза.

Блох занимается и философией, и музыкой, и физикой, и социологией. Его учителями становятся самые выдающиеся мыслители-обществоведы того времени Георг Зиммель, Макс Вебер, Освальд Кюльпе.

Блох обсуждает волнующую его проблему с такими выдающимися людьми, как Бертольт Брехт, Курт Вайль, Вальтер Беньямин и Теодор В. Адорно.

С 1911 года Блох начинает активно взаимодействовать с таким крупным марксистом, как Дьёрдь Лукач.

В 1919 году Блох вступает в германскую коммунистическую партию.

В 1933 году нацисты высылают его из Германии.

В 1938 году Блох оказывается в США, где кичащийся своей левизной теоретик неомарксизма Макс Хоркхаймер отказывается принять Эрнста Блоха в свой опекаемый спецслужбами США Институт социальных исследований. «Левак» Хоркхаймер обосновывает свой отказ тем, что воззрения Блоха являются «слишком коммунистическими». Блоха называют величайшим из современных утопических мыслителей, одним из самых выдающихся мыслителей, занятых осмыслением утопического начала как такового и связи марксистско-ленинского коммунизма с христианством.

Блох постоянно проводил параллели между христианским коммунизмом и классическим ленинизмом. В своей крупнейшей работе «Принцип надежды» Блох писал: «Где Ленин, там и Иерусалим». Блох утверждал, что «большевистская реализация коммунизма — часть вековой борьбы за Бога».

Понимаете, за Бога, а не против него.

(Продолжение следует.)