О коммунизме и марксизме — 60

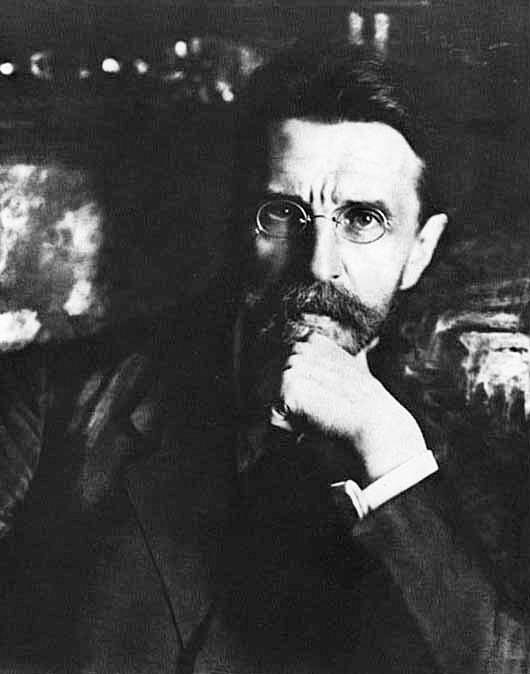

Вацлав Вацлавович Воровский (1871–1923) — русский революционер, публицист и литературный критик. А еще он один из первых советских дипломатов, убитый бывшим белогвардейским офицером, гражданином Швейцарии Морисом Морисовичем Конради.

Воровский родился в дворянской семье, имевшей польские корни. Он рано потерял отца. Обучался Воровский в средней школе при лютеранской гимназии. Затем на математическом факультете МГУ и в Императорском Московском техническом училище.

Первый раз он был обвинен в крамоле и выслан в Вологду в 1897 году. С этого момента Воровский постоянно входил в ядро большевистской партии, неоднократно подвергался преследованиям, жил в эмиграции, входил в когорту советских дипломатов... Но нас он, в данном случае, интересует как культуролог и публицист. Конкретно — как автор блестящей статьи «В ночь после битвы». Статьи, посвященной русскому декадентству, отличавшемуся от декадентства общемирового своей особой яростностью, но в силу этого являвшегося гротескным отражением всего того, что свойственно декадентской мировой культурной традиции, пришедшей на смену классической буржуазной традиции и отражающей мутацию буржуазии. Особо яростно эта мутация стала пожирать большую буржуазную культуру в конце XX века. Но этот процесс пожирания и перерождения большой буржуазной культуры, а значит, и буржуазии в целом, начался не в конце XX века, а в его начале.

Воровский, и не он один, четко уловил процесс подобного пожирания. Предлагаю читателю ознакомиться с цитатой из его блестящей статьи «Ночь после битвы»:

«Когда ночь опускает свой покров на поле битвы и разделяет борющихся, — наступает момент учета итогов дня, определения потерь и завоеваний. Тогда разбитый противник спешит отступить под прикрытием темноты, а победители, не рискуя преследовать во мраке, предаются торжеству и радости. На поле битвы остаются только трупы и раненые, — и вот среди них начинают появляться темные фигуры мародеров, шарящие по карманам, снимающие кольца с рук, образки с груди. Ибо ночь после битвы принадлежит мародерам.

Вчера еще они прятались от опасности боя по рвам и оврагам, многие еще вчера состояли — а больше числились — в рядах побежденной теперь армии, но темнота ночи сделала их храбрыми, и они спешат обобрать с доспехов и ценностей тех, кому вчера до хрипоты кричали «ура». Ибо мародеры суть мародеры — их дело воодушевляться больше всех в случае победы и — обшаривать карманы павших товарищей в случае поражения.

Роль таких мародеров сыграла в русской революции так называемая интеллигенция, то есть средняя и мелкая буржуазия свободных профессий, либеральная и радикальная, кадетская и беспартийная, политическая и беллетристическая (что, впрочем, у нее мало различается).»

Весьма существенно, что такая оценка интеллигенции Воровским, публицистом сугубо партийным и гордящимся своей партийной мировоззренческой определенностью, совпадает с оценкой, которую той же интеллигенции дает один из величайших русских поэтов Александр Блок. И это при том, что Блок никогда не был, в отличие от Воровского, членом большевистской партии, всегда чурался любой партийной определенности, и, помимо прочего, прочнейшим образом был связан с этой самой интеллигенцией, очень определенным образом проявившей себя и в начале, и в конце XX века. Но о Блоке — чуть позже. Вначале предлагаю продолжить знакомство с текстом Воровского.

Отдав должное интеллигенции как таковой, он переходит к интеллигенции, которую именует беллетристической. Сейчас бы ее назвали творческой. Воровский пишет: «Как некогда слишком яркий свет слепил нашу интеллигенцию и вызвал в ней головокружение, так темнота ночи вызвала в ней мародерские наклонности и толкнула на путь «пошаливания».

Своеобразные формы приняло это мародерское «пошаливание» у интеллигенции беллетристической. ...тут наметились два течения. Не знаю — темперамент ли тут виноват, психологические различия или просто «соображения», — только часть ударилась в мрачную переоценку ценностей, апеллируя от сознательной, созидательной борьбы к дикой разнузданности разрушительных анархических сил, другая же часть, напротив, начала искать утешения и услады в женских (а то и мужских) телесах, углубляясь в «тайну пола». Тощие брюнеты стали пессимистами, жирные блондины — гедонистами».

Воровский обращает внимание на несколько фаз оскудения интеллигенции, на несколько фаз ее падения. Он констатирует, что на определенной фазе этого оскудения и падения интеллигенция «окончательно отрешилась от... страдания и отчаяния» и, освободившись от них, «окончательно опошлилась. В таком виде застал и изобразил ее Чехов. Казалось, что он пишет ее предсмертный портрет, что его преемник, если таковой будет, сможет описать ее только в гробу. Но оскудевающая интеллигенция оказалась живучее, чем можно было предполагать; она оказалась столь же живучей, как и тот строй, который ее породил. Умер дядя Ваня, застрелился Иванов, — но около них народились и подросли новые интеллигенты, такие же безвольные, такие же неспособные на дело. Росли они уже в несколько другой обстановке: они впитывали дыхание пробуждающейся к новой жизни массы, они видели, как назревают элементы какой-то титанической борьбы, и, колеблясь между надеждой и недоверием, они — бессильные, сами неспособные на борьбу, — испытывали какой-то внутренний ужас. Ужас стал их доминирующим настроением, как некогда пессимизм. Ужас к той пробуждающейся массе, которая крыла в себе нечто неведомое, быть может, стихию дикого разрушения; ужас к той грубой господствующей силе, которая ощетинилась миллионом стальных игл, готовила своим слепым упорством какую-то страшную катастрофу; ужас к самим себе — безвольным и беспомощным, способным охватить мыслью такие бездны и неспособным своей волей отклонить течение даже жалкого ручейка; ужас, наконец, ко всей жизни, где всё так неведомо и дико, где разум меркнет перед разгулом темных страстей, где царит произвол бессмысленного случая».

Воровский рассматривает образ российской жизни, возникающий в мыслях и чувствах этой интеллигенции. Он убедительно показывает, что в этом образе нет места ничему светлому и доброму. Что всё светлое и доброе представляется как абсолютно беспомощное. И что читателю навязывается неизбежность торжества «мрака, тьмы, грязи и насилия».

Воровский обращает внимание на новое качество, которое обретает эта тема торжества мрака, тьмы, грязи и насилия после поражения первой русской революции. По мнению Воровского, наиболее ярко это новое качество оказалось обнажено в творчестве Леонида Андреева, поддерживавшего революцию на этапе ее подъема. Тогда Леонид Андреев показывал революционера как героя, способного бросить вызов даже остыванию Солнца. Мол, оно погаснет, но мы зажжем новое.

Теперь же, пишет Воровский, возникает «новая правда, на которую революционер г-на Андреева променял свою вчерашнюю правду. Она выражена в его тосте: «За нашу братью! За подлецов, за мерзавцев, за трусов, за раздавленных жизнью. За тех, кто умирает от сифилиса. За всех слепых от рождения. Зрячие! Выколем себе глаза, ибо стыдно зрячим смотреть на слепых от рождения. Если нашими фонариками не сможем осветить всю тьму, так погасим же огни и все полезем во тьму. Если нет рая для всех, то и для меня его не надо — это уже не рай, девицы, а просто-напросто свинство. Выпьем за то, девицы, чтобы все огни погасли. Пей, темнота!»

Воровский осознает, что за всеми видами декадентского мародерства стоит нечто более масштабное и, если можно так выразиться, метаполитическое и метакультурное. Что будучи теснейшим образом связана с буржуазным классом, интеллигенция начинает с опережением формулировать его новые интересы, порожденные осознанием того, что этот класс может победить, только организовав глубочайшее разложение всего общества и выступая в виде лидера подобного разложения. Это было совершенно невозможно для класса классических буржуа, с презрением отторгавшего всё, что хотя бы в минимальной степени отдавало этим разложением. Но на то и мутация чего бы то ни было — чтобы мутант был в каком-то смысле отрицанием всего того, что было ему же свойственно до начала мутации.

Мутакапитализм, спасая власть капитала, отрицает всё то, что было свойственно капитализму до начала мутации.

Я уже обратил внимание на то, что мысли об интеллигенции большевика Воровского, бывшего отличным публицистом, но и не более того, глубоко созвучны мыслям об этой же интеллигенции гениального русского поэта и философа Александра Блока.

Блок потому и гений, что, в отличие от Воровского, видит не только мутацию в ее обычных декадентских формах, но и нечто, порождающее эту мутацию. Блок, конечно, не произносит слово «мутация». Еще бы! — мутацию ученые (голландец Хуго де Фриз [1848–1935] и наш соотечественник С. И. Коржинский [1861–1900]) начали обсуждать в самом конце XIX века. Гуманитарная интеллигенция о мутационной теории ничего не знала, да и сама теория носила очень размытый и достаточно специальный характер. Но, не произнося слово «мутация», Блок говорит именно о ней. Причем если Воровского интересует симптоматика культурного и социального мутагенеза, порождающего и мутаинтеллигенцию, и мутабуржуазию, то Блока интересует ее источник. И он называет этот источник, на первый взгляд, весьма скромным и далеко не зловещим словом «скука». Вот, что Блок об этом пишет в своей статье «Безвременье»:

«

Был на свете самый чистый и светлый праздник. Он был воспоминанием о золотом веке, высшей точкой того чувства, которое теперь уже на исходе, — чувства домашнего очага.

Праздник Рождества был светел в русских семьях, как елочные свечки, и чист, как смола. На первом плане было большое зеленое дерево и веселые дети; даже взрослые, не умудренные весельем, меньше скучали, ютясь около стен. И всё плясало — и дети, и догорающие огоньки свечек.

Именно так чувствуя этот праздник, эту непоколебимость домашнего очага, законность нравов добрых и светлых, — Достоевский писал (в «Дневнике писателя», 1876 г.) рассказ «Мальчик у Христа на елке». Когда замерзающий мальчик увидал с улицы, сквозь большое стекло, елку и хорошенькую девочку и услышал музыку, — это было для него каким-то райским видением; как будто в смертном сне ему привиделась новая и светлая жизнь. Что светлее этой сияющей залы, тонких девических рук и музыки сквозь стекло?

Так. Но и Достоевский уже предчувствовал иное: затыкая уши, торопясь закрыться руками в ужасе от того, что можно услыхать и увидеть, он все-таки слышал быструю крадущуюся поступь и видел липкое и отвратительное серое животное. Отсюда — его вечная торопливость, его надрывы, его «Золотой век в кармане». Нам уже не хочется этого Золотого века, — слишком он смахивает на сильную лекарственную дозу, которой доктор хочет предупредить страшный исход болезни. Но и лекарственная трава Золотого века не помогла, большое серое животное уже вползло в дверь, нюхало, осматривалось, и не успел доктор оглянуться, как оно уже стало заигрывать со всеми членами семьи, дружить с ними и заражать их. Скоро оно разлеглось у очага, как дома, заполнило интеллигентные квартиры, дома, улицы, города. Всё окуталось смрадной паутиной; и тогда стало ясно, как из добрых и чистых нравов русской семьи выросла необъятная серая паучиха скуки.»

Скука... Гениальный композитор может взять для разработки самую простенькую начальную тему. Обрастая вариациями и трансформациями, эта тема вдруг обнаруживает невероятную объемность и глубину. Ровно то же самое Блок делает, разрабатывая и трансформируя простейшую тему скуки, осуществляя сложнейшую художественную и философско-метафизическую разработку этого незатейливого понятия.

Казалось бы, подумаешь — скука! Эка невидаль! Да и на восхваление тьмы ну никак не тянет. Но Блок превращает это незатейливое понятие в невероятно сильный и беспощадно зловещий образ. Возникнув, этот образ постепенно перерастает в символ. И, право, стоит внимательно разобраться в том, как именно это осуществляет художественно-публицистический гений Блока. «Стало как-то до торжественности тихо, потому что и голоса человеческие как будто запутались в паутине», — утверждает Блок.

Итак, сначала скука вдруг превращается в чудовищное животное. Причем такое животное, которое с древнейших времен почиталось ревнителями очень мрачных культов.

Потом оказывается, что это животное способно запутывать в своей паутине человеческие голоса, что звучащее слово — нет, не писанное, это было бы еще полбеды, а именно звучащее — оказывается мухой, плененной этой зловещей и загадочной паутиной.

А потом... Потом Блок вроде бы начинает даже защищать тех декадентов, на которых нападает Воровский. Он утверждает, что эти декаденты хотя бы испугались паучихи и начали орать во всё горло, отражая и выражая своими воплями ее ужасное содержание.

Заявив и как бы отбросив тему декадентства (известный музыкальный прием перехода от основной темы к побочной и от побочной к основной), Блок далее начинает развивать образ паучихи, адресуясь, в том числе, к авторитету самого Достоевского. Вот как он это делает:

«Паучиха, разрастаясь, принимала небывалые размеры: уютные interieur, бывшие когда-то предметом любви художников и домашних забот, цветником добрых нравов, — стали как «вечность» Достоевского, как «деревенская баня с пауками по углам».

Напоминаю читателю, откуда именно взят Блоком тот образ, который он называет «вечностью Достоевского». В романе «Преступление и наказание» главный герой Раскольников ведет беседу со своим демоническим альтер эго Свидригайловым. Вот как выглядит эта беседа:

«Я не верю в будущую жизнь», — сказал Раскольников.

Свидригайлов сидел в задумчивости.

— А что, если там одни пауки или что-нибудь в этом роде, — сказал он вдруг.

«Это помешанный», — подумал Раскольников.

— Нам вот всё представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится.

— И неужели, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого! — с болезненным чувством вскрикнул Раскольников.

— Справедливее? А почем знать, может быть, это и есть справедливое, и знаете, я бы так непременно нарочно сделал! — ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь.

Каким-то холодом охватило вдруг Раскольникова при этом безобразном ответе. Свидригайлов поднял голову, пристально посмотрел на него и вдруг расхохотался».

Итак, сначала Блок превращает наизауряднейшее понятие «скука» в некую зловещую паучиху. Потом он связывает эту паучиху с пауками вечности, о которых говорит герой Достоевского. А потом Блок начинает стремительно развивать паучью тему: «В будуарах, кабинетах, в тишине детских спаленок теплилось заразительное сладострастие. Пока ветер пел свои тонкие песенки в печной трубе, жирная паучиха теплила сладострастные лампадки у мирного очага простых и добрых людей».

Осуществив эту разработку паучьей темы, Блок возвращается к как бы брошенной им теме декадентов. Он признает, что декаденты хотели «чтобы паучиха уползла за тридевять земель». И при этом он выносит смертный приговор декадентству, заявляя, что «сами декаденты были заражены паучьим ядом. Вместе с тем у их читателей появились признаки полной заразы».

Так — сложным путем, через отрицание лобового осуждения декадентства, Блок приходит к тому же, к чему и Воровский. Зараженность паучьим ядом, выражение паучьего запроса, обнажение паучьей сущности. И всё это — паучье, убийственное, мертвящее — как бы всего лишь скука. Всего лишь? Ой ли!

(Продолжение следует.)