Русская живопись ХIХ века и современность. Куда передвигают передвижников — 3

В предыдущей части этой статьи (см. № 199), посвященной книге А. Шабанова о Товариществе передвижных художественных выставок (ТПХВ), упоминалось, что этот автор ссылается на неких сторонников «экономического прочтения» истории этого творческого объединения, считающих (как и сам А. Шабанов) главной причиной возникновения ТПХВ и характера творчества передвижников «рыночные» интересы.

Действительно, такие авторы есть, и для всех них так же характерны «отчетливо «западнический» вектор в отечественном художественном процессе» и наличие европейских и американских грантов, премий и стажировок. А также особое внимание к моментам и аспектам эволюции ТПХВ, находившимся на периферии внимания искусствоведов советского времени и якобы «компрометирующих» передвижников.

Так, искусствовед Н. Балагуров (НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге), принимая «парадигму Шабанова», «деидеологизируя» историю ТПХВ и подчеркивая его «изначально коммерческий характер», в ряде статей настойчиво муссирует факты появления императора Александра III на передвижных выставках и «выгод, которые каждая из сторон рассчитывала получить от этих визитов».

В том же направлении работает культуролог Е. Штейнер (также НИУ ВШЭ), опубликовавший (в основном на английском языке) несколько статей о методах, которыми пользовались «гадкие передвижники» в их стремлении к «коммерциализации оборота произведений искусства». При этом предметом особой неприязни Штейнера являются «бесталанный» Чернышевский и «врун» Крамской — «знамя передвижников», которое автор стремится «разорвать в клочья». Кстати, для ознакомления с особенностями мировоззрения и самого стиля жизни этого «опускателя» передвижников рекомендую прочитать опубликованный в «Журнальном зале» Интернета опус Штейнера «Долгое размыкание» (откуда взяты приведенные выражения) — собрание мыслей, посетивших его во время «долгих перелетов» «в основном из Нью-Йорка в Европу, Израиль, Японию и Москву» (журнал «Зеркало», Иерусалим, 2014, № 2).

Еще один искусствовед, рассуждающий о «коммерческом искусстве» передвижников со ссылкой на откровения Шабанова, — А. Бобриков (СПбГУ), автор книги «Другая история искусства» (М., 2012), которой он дал игривый подзаголовок «Все, что вы хотели узнать о Репине, но боялись спросить у Стасова». Эта толстая книга, вышедшая в серии «Очерки визуальности», издаваемой И. Прохоровой (и заслуживающей особого разговора), как и книга Шабанова оценивается в «арт-прессе» как прорывной, «освежающий», «блестящий», «меняющий оптику взгляда на историю искусства» научный бестселлер.

При этом, по мнению одного из рецензентов, книга, смело разрушая многочисленные стереотипы советского времени, являет собой «своеобразный итог работы, проделанный нашими искусствоведами в последние десятилетия». И если, мол, предложенный Бобриковым вариант истории русского искусства и будет вызывать споры, то «это уже будут споры на предложенной им «территории».

Но, хотя книга Бобрикова и отличается от уныло бесцветного опуса Шабанова литературной одаренностью автора, который щеголяет эрудицией и так и сыплет «нововведениями» и парадоксами, «с легкостью необыкновенной» переходя от одного сюжета к другому, — не только спорить, но и ходить с ним на одной «территории» как-то не хочется. Поскольку «территория» эта не столько реальная история искусства нашей страны, сколько создаваемый автором иронический «симулякр», модель эволюции искусства, лишенная глубоких духовных оснований, «вертикального» измерения и признаков серьезного, уважительного отношения автора к судьбе России и драматизму историко-культурного процесса.

Описание «последовательности изменений иконографии, стиля, социального статуса художника в России и самой мифологии искусства» сплошь и рядом переходит здесь в провокативный стеб и характеристику художественного процесса как некоей «суеты сует», «бесконечного тупика», чередования бессмысленных иллюзий, происходящего на фоне «привычной, длящейся веками и потому почти идиллической дикости русских нравов».

Не случайно почти на каждой странице здесь встречается слово «миф» («миф народной войны», «миф русской природы», «плантационное славянофильство мифологии Венецианова» «миф глубины и сложности» и т. д. и т. п.).

И о чем спорить с человеком, для которого сатирическая графика 1812 года — «трэш и китч», творчество центральной фигуры русской живописи XIX века — Александра Иванова — сплошные неудачи. Крестьяне в картине Перова «Крестный ход на Пасху» — «народ-сволочь, народ-хам», который «не заслуживает других пастырей и вообще лучшей участи», а в картине Врубеля «Пан» «русская душа со своими примитивными мифами, со своими зверообразными божествами порождается русской почвой, русским болотом».

И, конечно, Товарищество передвижников трактуется в этой книге как чисто коммерческая организация, на ранних выставках которой демонстрировались картины, воплощающие «миф нищей и убогой России», «миф интеллигенции», а также «философию анекдота». Доминантным же для творчества И. Репина Бобриков считает «этологический» подход к человеку как к животному и даже «ломброзианство». Образы революционеров в искусстве передвижников Бобриков характеризует также специфически: герой картины В. Маковского «Осужденный» — это, оказывается, «запутавшийся дурак», а персонажи «народнических» картин Репина — «криминальные личности», принадлежащие к типу «человека-хищника». А «литургические мистериальные драмы» Сурикова, по его мнению, — это, в сущности, «натюрморты», в которых «грубость, осознаваемая как свидетельство «подлинности» и «искренности», проявляется не только в подчеркнутой телесности суриковских персонажей, но и в подчеркнутой телесности красочного слоя».

Показательно и то, что в самом конце книги, кратко рассматривая творчество Петрова-Водкина, Бобриков характеризует «Купание красного коня» как «финал русского искусства ХIХ века» (!?), «выморочный неоклассицизм» и «воплощение абсолютной умышленности и искусственности», после которого, мол, возможно только искусство авангарда.

Но, говоря о специфике «экономического прочтения» истории ТПХВ и иронично-релятивистского, западнического подхода к русскому искусству в целом, было бы неверным не обратить внимания на влиятельность в последние десятилетия «передвигания передвижников» и в другую, на первый взгляд противоположную сторону. А именно — появление статей и книг, в которых особое внимание уделяется религиозному аспекту наследия передвижников и соотношению его с представлениями авторов об основах «русской идеи» и православно-церковной духовной жизни.

Правомерность внимания к этой проблематике сама по себе не вызывает сомнений, тем более что соотнесенность с предельными, высшими началами бытия, сакральный план так или иначе присущи всем подлинно значительным произведениям искусства. Не в последнюю очередь это относится и к передвижникам, в смысложизненных поисках и творчестве многих из которых важное место занимали и своего рода «христология», и сюжеты, связанные с религиозной обрядовостью, образами священнослужителей и историей народных духовных движений (прежде всего раскола).

В советское время (особенно в «официальном» искусствознании 1930–50-х годов) этот аспект истории русского искусства часто освещался действительно упрощенно, так что порой получалось, что художники чуть ли не сплошь исповедовали идеи научного атеизма, руководствуясь исключительно указаниями революционных демократов.

Но в советское же время необходимость преодоления подобной ограниченности и постижения истории русского искусства во всей полноте участвующих в ней факторов и явлений «духовного рельефа» вполне сознавалась и постепенно преодолевалась. Автор данной статьи и сам внес определенный вклад в изучение этой проблематики, работая в начале 1980-х годов над каталогом организованной в Третьяковской галерее выставки Перова и диссертацией «Идеал и действительность в русской живописи 1860-х годов» (многие ее положения вошли в книгу автора «Василий Перов. Творческий путь художника», М., 1997).

Но в последние десятилетия в большинстве публикаций, посвященных этой теме, оказались резко ощутимы влияние десоветизации, дегуманизации и пафос «воцерковления» (задним числом) истории искусства. Причем чаще всего — с таким густым налетом некритичной идеализации «России, которую мы потеряли» и апелляцией к таким сомнительным авторитетам, что, как говорится, «хоть святых выноси».

Причем относится это даже к «обличительному» искусству 1860-х годов (раннему творчеству передвижников), которое всеми правдами и неправдами стараются оттянуть от народно-освободительных энергий того времени в направлении той самой синодальной церкви, «типичные представители» которой так часто фигурируют в искусстве второй половины XIX века отнюдь не в качестве «положительных героев».

Так, например, искусствовед Т. Юденкова, автор недавней статьи «Взгляд на бытовой жанр 1860-х годов в свете христианских идеалов», исходит из справедливой посылки, что «для русского XIX столетия общим знаменателем мышления в едином потоке национальной традиции и базирующейся на ней культуры являлось христианское миропонимание». Но характеристика этого миропонимания и его трансформаций в исполненном драматизма искусстве Перова, Прянишникова, Соломаткина и других жанристов-«шестидесятников» дается автором исключительно в церковно-благостном тоне. Безусловно существовавшая связь и параллелизм между искусством того времени и идеями Герцена, Чернышевского, Добролюбова и других деятелей революционно-демократического движения здесь вообще практически «обнуляется». А пафос картин, проникнутых чувством протеста против порядков крепостнической России, а затем и доходящим до отчаяния неприятием бесчеловечности становящегося капиталистического «беспощадного хозяйства» (слова Перова), каким-то образом сводится к сокрушению о человеческой греховности и нарастании безверия.

И если Бобриков (другая крайность) видел в картине Перова «Сельский крестный ход на Пасху» «воплощение цинизма и нигилизма», «мизантропический манифест, почти окончательный приговор»», то здесь оказывается, что картина эта проникнута «христианским оптимизмом». Причем заканчивается эта статья пассажем, который звучит (конечно, без умысла автора) почти издевательски и по отношению к сирым и нищим персонажам картин, и к самим художникам. Которые якобы говорили с современниками на понятном и доступном языке... (дальше цитируются слова Апостола Павла. — В.П.): «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места диаволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим <...> Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Ефес. 4: 25–32).

У иных же искусствоведов интерпретация и оценка творчества русских реалистов в церковно-охранительском духе, а также прямо ненависть к всяким там «нигилистам» и революционерам (вроде Чернышевского) доходит до степени, напоминающей о «взволнованных лоботрясах», как называл Салтыков-Щедрин членов монархической Священной дружины, организованной в начале 1880-х годов для охраны «священных основ» и ловли «сицилистов». Причем ругательски ругают здесь как чуждые «русской духовности» и идеи просвещения, и гуманизм, не говоря уже о советской «идеологизации» представлений об истинно русском искусстве.

На деле же по сравнению с советским искусствознанием (справедливо ставившим во главу угла интерпретации передвижников начала человечности и выражение интересов народа) дурной идеологизации здесь гораздо больше, причем иногда с отчетливым привкусом инквизиторства. Одним из верховных авторитетов здесь оказывается К. Победоносцев, сходство которого с Великим Инквизитором Достоевского многократно было отмечено уже современниками.

Так, автор целого ряда работ об отдельных художниках-передвижниках (Перове, Поленове, Шишкине и др.) и о «Духовной лествице русского искусства» М. Петрова в целом вроде бы чувствует значительность их искусства. Но при характеристике сплошь и рядом совершает их заведомую «подгонку» под церковно-приходские представления. Или «прорабатывает» Н. Ге, И. Крамского, В. Поленова за излишний «рационализм» картин на евангельские сюжеты (наподобие ожесточенной критики церковью воззрений Л. Толстого). Наиболее близки этому автору религиозные работы, в которых выражена «национальная стихия русского народа: его мягкость, женственность, пассивность, созерцательность», противопоставляемые автором «просвещенческим идеям, которые пленяли общественные умы», «ложной заботе о всеобщем практическом благе» и «вере в уравнительный и гуманный прогресс».

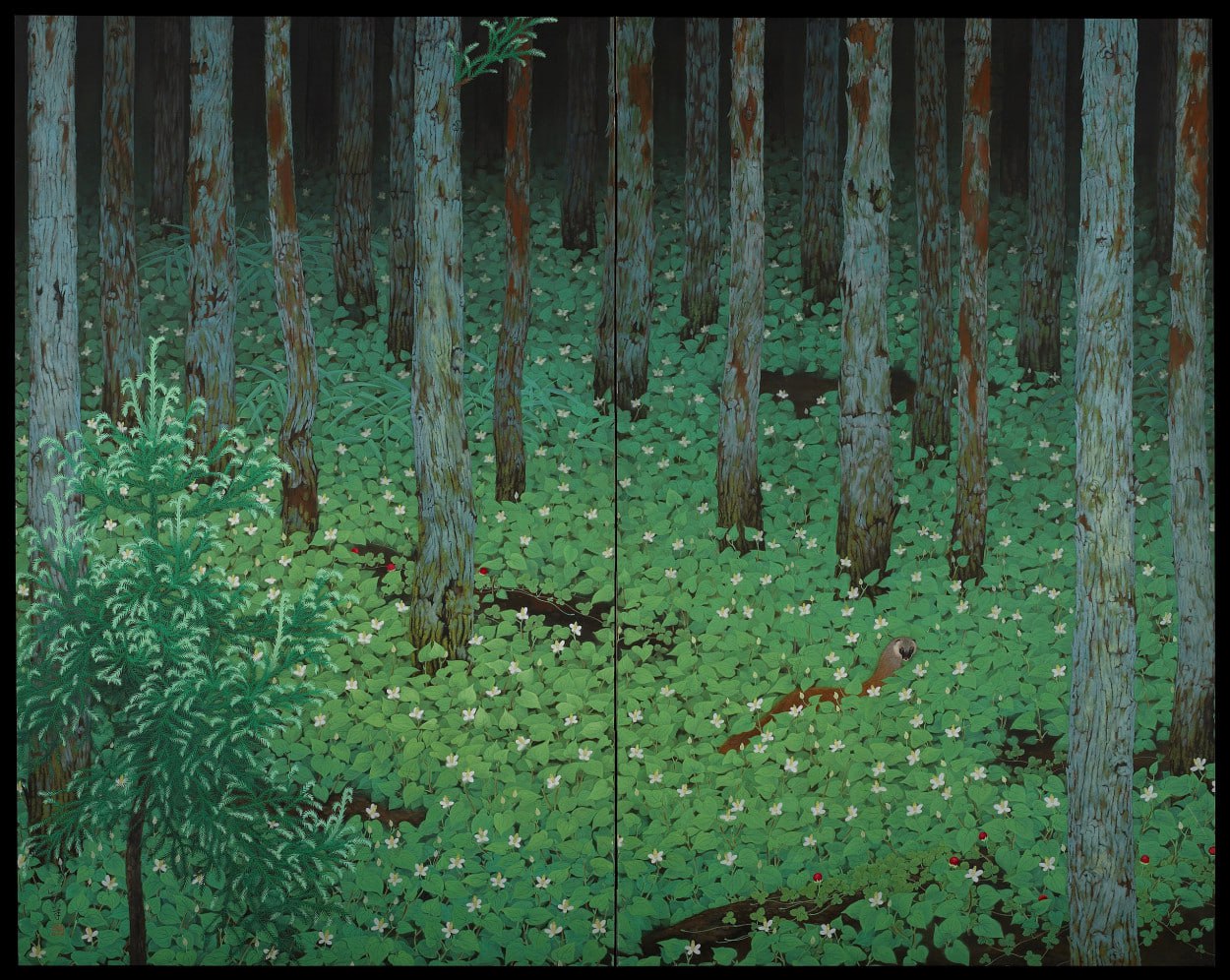

Причем в стремлении обнаружить в произведениях иных художников проявления «Духа церкви» М. Петрова доходит прямо до абсурда. Так, характеризуя сущность несомненно присущего произведениям русской пейзажной живописи национального своеобразия и восходящего в глубь веков символического плана, автор предлагает видеть чуть ли в каждой работе И. Шишкина зашифрованное религиозно-церковное послание. И если ехидный Бобриков в своей толстенной книге уделяет Шишкину буквально две строчки, считая его не столько художником, сколько ботаником (что безусловно несправедливо), то здесь оказывается, что в картине «Рожь» 12 сосен напоминают об Апостолах (засохшая сосна символизирует Иуду), а картина «Бурелом» является чем-то вроде аллегории печального состояния теряющего веру русского общества накануне злодейского убиения народовольцами императора Александра II.

Разные оттенки идеологизации «охранительного» толка пронизывают и многочисленные статьи и книги, посвященные теме, которая в последние десятилетия привлекает, пожалуй, чуть ли не больше внимания, чем собственно искусство второй половины XIX века. А именно — истории меценатства и благотворительности русского купечества, промышленной буржуазии и Императорского Дома — от которых в значительной степени зависела судьба искусства, в том числе ТПХВ.

Наиболее характерной чертой публикаций этого рода, конечно, является идеализация класса, к которому принадлежало большинство русских меценатов. И замалчивание негативных его качеств, вступающее в явное противоречие с тем фактом, что в русской литературе XIX века и живописи передвижников среди типичных персонажей в типичных обстоятельствах «положительных образов» купцов и промышленников, как говорится, днем с огнем не сыщешь. И хотя многим купцам действительно были присущи ощущение «неправедности денег» и страсть к покаянной благотворительности (не согрешишь, не покаешься), подлинно просвещенные купцы и тем более ценители реалистического «искусства правды» представляли собой редкое исключение из правил. «Тит Титычей», «Чумазых», «Колупаевых» и «Разуваевых» (персонажи Салтыкова-Щедрина) в период предпринимательской горячки 1860–1870-х годов было не в пример больше.

Из нынешней же литературы по этому вопросу можно вынести впечатление, что драматург А. Островский и многие другие классики оклеветали (некоторые искусствоведы так и пишут) сословие, которое было вовсе не «темным царством», а прямо-таки светлым-пресветлым и сплошь благообразным.

При этом авторы подобных исследований и популярных изданий, подробно, со смаком описывая подробности купеческого домашнего и дачного быта, мануфактуры, банки и накопленные богатства, а также акты благотворительности, крайне не любят вспоминать, что, как правило, чем человечески значительнее был купец, тем более он не только помогал отечественной культуре, но и сочувствовал народно-освободительным, социалистическим идеям и идеалам.

Так, в текстах, посвященных Московскому Медичи — Козьме Солдатенкову акцент обычно делается на его сказочных сокровищах, богатых жилищах, заграничных путешествиях и многочисленных пожертвованиях, а также большой коллекции живописи, в которую входили и работы русских реалистов (в том числе «Чаепитие в Мытищах» и «Проводы покойника» Перова). В то же время большинство пишущих о нем авторов умалчивают или совсем кратко упоминают, что этот «богатый как Крез», искренне верующий купец-старообрядец с молодых лет сочувствовал «красным» устремлениям, почитал декабристов, финансировал герценовский «Колокол», первым издал собрание сочинений прежде запрещенного Белинского, «Отцы и дети» Тургенева и материально помогал томящемуся в далекой ссылке Н. Чернышевскому, считавшему его «безукоризненно честным человеком». А автор одной из публикаций о Солдатенкове А. Федорец, говоря об этом, с раздражением обвиняет Козьму Терентьевича в том, что «яд» изданных им произведений способствовал будущим революционным потрясениям. «...как жук-древоточец точит ствол дерева», и «он может быть причислен к печальной плеяде творцов Октября 1917-го».

Специфический отбор и тенденциозная интерпретация источников, к сожалению, очевидны и в текстах, вышедших в последнее десятилетие и посвященных Павлу Михайловичу Третьякову, статей и книг тех же А. Федорец и Т. Юденковой (ныне — заведующей отделом живописи второй половины XIX — начала XX века Третьяковской галереи).

Так, в толстой книге Юденковой «Третьяковы: мировоззренческие аспекты коллекционирования во второй половине Х1Х века» (М., 2015) великий собиратель русского искусства предстает этаким набожным, благонамеренным и аккуратным, «правильным» (с точки зрения сегодняшнего идеологического мейнстрима) предпринимателем-любителем искусства и активным благотворителем.

Конечно же, автор, опираясь на обширные архивные и уже опубликованные прежде материалы, говорит и много верных слов о его патриотизме, беззаветной преданности своей осознанной миссии — «наживать для того, чтобы нажитое от общества вернуть бы также обществу». Но главную, заявленную в заголовке книги задачу — приблизиться к пониманию специфики мировоззрения этого уникального, несомненно жившего чрезвычайно сложной и богатой духовной жизнью человека, его представлений о мире, человеке и обществе, смысле столь дорогого ему искусства — автор, как мне кажется, не выполняет. В конце концов всё сводится к «насильственному» обнаружению во взглядах, поступках, мнениях художественных предпочтениях Третьякова признаков его преданности идеалу «просвещенного абсолютизма» (подтверждений чему автор не представляет), славянофильству и «русской идее» в аранжировке «консервативно-либерального» лагеря русской политической жизни.

Характеризует же автор этот вариант русской идеи, опираясь опять-таки в основном не на высказывания Третьякова, а на тексты часто более чем сомнительных старых и современных «идеологов» вроде А. Солженицына и печально известного Ю. Пивоварова. При этом Юденкова, порой в вопиющем противоречии с фактами, всячески стремится не допустить и мысли о его (Третьякова) симпатиях к кому-либо из общественных деятелей и писателей революционно-демократического направления. Она бездоказательно, но безапелляционно заявляет, что «хотя история не оставила... его прямых высказываний о народниках, нигилистах и революционерах», он «относился к ним... как к воплощению безверия, отрицания всякой нравственности и положительных идеалов» (!? — В.П.).

Этот тенденциозный «перекос» в сторону реакционных взглядов сказывается даже в таких мелочах, как комментарий автора по поводу желания Третьякова обязательно иметь в галерее портрет М. Салтыкова-Щедрина (в 1870–1880-е годы — упорного и непримиримого врага и критика славянофилов и деятелей «консервативно-либерального» лагеря). Если сам коллекционер писал о Салтыкове-Щедрине: «Огромный талант! Я его ужасно высоко ставлю», и называл его «прекрасным сатириком», хотя порой и допускающим «повторение одного и того же», то Юденкова «уточняет», что сатирическое творчество писателя порой «отталкивало» Третьякова. Подобные же оговорки наблюдаются и при упоминании Некрасова, Герцена и др.

Зато реакционера М. Каткова собиратель, оказывается, «почитал» (хотя об отношении Третьякова к личности Каткова не сохранилось никаких сведений, кроме желания иметь его портрет). Никоим образом не «срастаются» с мировоззренческим и психологическим «портретом» Третьякова, созданным Юденковой, и многие другие, порой важнейшие факты, в том числе действительно «почитание» внецерковного Л. Толстого, долгая дружба с В. Перовым, теплые отношения с «народником» Ярошенко и т. д. и т. п.

И если сам Третьяков говорил о себе: «Я купец, хотя часто и имею антикупеческие достоинства», то авторы последних книг о нем по большей части говорят о его «купеческих достоинствах», а о том, что он сам имел в виду в этой фразе, как-то и не задумываются.

И право же, хотя Юденкова (как и Федорец), как водится, критикуют советское искусствознание за «перекосы» в изображении Третьякова-собирателя (тогда в его личности более всего подчеркивали его гуманные и направленные на благо народа стремления), их труды, при всей ценности публикуемых в них документальных материалов, не столько проясняют, сколько затуманивают его светлый и «неуловимый» образ.

Думается, сказанного выше достаточно, чтобы ощутить специфику двух влиятельных направлений, задействованных сегодня в искусствоведческом мейнстриме в отношении наследия передвижников и связанных с ними явлений русской культуры второй половины ХIХ века.

Причем при видимых противоречиях представителей «иронично-игрового» и «консервативно-либерального» (а также церковно-охранительского) подходов между ними на самом деле немало общего.

Все они активно занимаются «десоветизацией» истории искусства, равнодушны к гуманистическому пафосу и драматическим исканиям правды и справедливости на революционно-демократическом направлении русской культуры и, в конечном счете, обслуживают интересы нынешних «элит», «сильных мира сего».

Не случайно представители обоих описанных здесь «флангов» часто мирно сосуществуют под одной музейной крышей, печатают статьи под общей обложкой и совместно делают выставки (например, Серова). А пронизанная пафосом навязывания консервативно-либеральных «ценностей» книга Юденковой получает самую положительную (хотя и ласково-ироничную) оценку в той же газете «Art news paper», где восторгаются трудами Шабанова и Бобрикова.

В частности, рецензент радуется, что Юденкова «заставляет пересмотреть сложившиеся в советские времена представления о своем герое. Он оказывается, был, грубо говоря, консерватором, а не прогрессистом, человеком глубоко религиозным, верным идее русской национальной самобытности, и уж никак не сочувствующим революционерам. «Сельский крестный ход на Пасхе» Василия Перова уже не кажется антиклерикальным, а в герое «Не ждали» Ильи Репина видишь не страдальца, а каторжника, которому семья не рада... В своем мировоззренческом исследовании Юденкова массу места уделяет денежным отношениям. ... ссылается на Александра Солженицына» и, «хотя в задачи автора не входили параллели с современностью, читатель не может не забавляться, находя их».

Итак, подводя итоги сказанному выше, можно лишний раз констатировать, что и в сфере изучения истории классического русского искусства XIX века ныне складывается критическая обстановка. И предстоит немало усилий, чтобы прорваться сквозь вязкие, искривляющие и деформирующие «заторы» и обрести способность живого, целостного и теплого восприятия действительного соотношения света и тени в истории русской и мировой культуры. Продвинуться в этом направлении на примере отдельных явлений и личностей русского искусства XIX века автор попытается в следующих статьях этого цикла.