Русская живопись XIХ века и современность — 3

В предыдущей части этой статьи среди прочего шла речь о ценнейших, но ныне утраченных качествах советского искусствознания, развивавшего и утверждавшего принципы отношения к классическому наследию и осмысления истории искусства, заложенные еще на заре советской власти в ленинском плане монументальной пропаганды, трудах А. В. Луначарского и др.

В частности, приводились слова замечательного искусствоведа Н. Н. Коваленской о высокой человечности отечественного искусства, «которую оно пронесло через всё XIX столетие» и которая была «тем драгоценным даром, который русское искусство завещало новым поколениям. Не случайно именно русские художники хранили этот неугасимый огонь человечности; конечно, это было возможно потому, что в недрах русского общества подготовлялась величайшая народная революция...».

Как мне кажется, в этой цитате ясно и концентрированно выражена присущая лучшим советским искусствоведам специфика отношения к истории русского искусства XIX века не только как истории форм и стилей, но и прежде всего как к утверждению и судьбе высших идеалов гуманности и справедливости, воли к просветлению и раскрытию всей полноты способностей и возможностей, заложенных в человеке.

Очень много сделано было в советские годы и для прояснения сущности связей, соответствий и общности устремлений лучших художников России и русской общественной мысли на народно-освободительном, революционно-демократическом направлении.

При этом как важнейшее качество русского искусства (соответствующее глубинным основам и традициям отечественной культуры) справедливо выделялась антибуржуазность, неприятие не только русскими мыслителями и революционерами, но и художниками индивидуалистически-эгоистических, мещанских вариантов развития общества и искусства.

Конечно же, нельзя не признать, что в сложнейших условиях строительства нового общества генерализация этих действительно очень важных качеств русского искусства XIX века нередко носила упрощенный характер и сопровождалась утратой представлений о полноте и многомерности художественного процесса. Многие явления художественной жизни были незаслуженно «забыты», а спряжение истории искусства с предысторией Октября порой носило излишне прямолинейный, поверхностный и конъюнктурный характер.

Тем не менее в подлинно значительных (достаточно многочисленных) трудах советского времени по истории русской живописи XIX века присутствовало ощущение ее основного «нерва», связи художественных открытий и преобразований с социальными противоречиями и с энергией воли к «вочеловечиванию человечества».

К сожалению, ныне мы имеем совершенно иное положение дел.

Хотя, казалось бы, за время «перестройки» и уже в первые десятилетия XXI века было введено в оборот великое множество прежде неизученных лиц, явлений и аспектов истории культуры и искусства, искусствознание как часть исторической науки находится в состоянии кризиса. Вместо углубления и коррекции сделанного за годы советской власти, в этой сфере (как и в других) вот уже четверть века происходит не развитие, а скорее слом ценнейших традиций и насаждение представлений и методов, отнюдь не направленных на торжество истины и человечности.

Отсутствие (а часто и предательство) высших идеалов, постмодернистское перерождение и центробежное дробление представлений о природе и задачах искусства уже фактически подвели искусствознание к черте, за которой его предмет и смысл вообще утрачиваются.

Вечно зеленеющее, тянущееся к солнцу родовое древо истории культуры и ее самопознания всё более превращается в бесформенную болотную, бессолнечную «ризому». Множество книг и статей представляют собой различные варианты замкнутого на себя эскапизма, бегства от серьезных проблем истории и часто заставляют вспоминать слова из записной книжки Чехова: «Тургенев и тигры» — такие статьи писать можно, и они пишутся».

Если же добавить сюда уже не раз характеризовавшееся мной влияние на искусствознание «рыночной» психологии, то само собой вспоминаются и оказываются как никогда актуальными слова Гоголя о «широком времени, в которое нанесены итоги всех веков и, как неразобранный товар, сброшены в одну беспорядочную кучу».

Причем очевидно, что эта ситуация в огромной степени является результатом сознательного насаждения определенных парадигм (установок сознания) людьми, целью которых является «слом хребта» и разрушение нервной системы нашей культуры, в том числе духовных и социально-нравственных основ русского искусства XIX — начала ХХ века.

Мы уже видели, как производилась подобная операция на выставке Серова, как нагло «деактивируют» идеальное измерение и меняют местами главное и до сих пор заслуженно считавшееся «маргинальным» в истории русского реализма.

На окончательный «слом хребта» важнейших традиций нашей культуры (дореволюционной и советской) направлено, конечно, очернение и превращение чуть ли не во «врагов отечества» деятелей различных этапов народно-освободительного и революционно-демократического движения — просветителей и декабристов, народников и социал-демократов — словом, всех, причастных к благородному генеалогическому древу Октябрьской революции.

Даже в претендующей на особую объективность и академичность 22-томной «Истории русского искусства», в томе, посвященном искусству 1880–1890-х годов (тома, посвященные 1825–1870-м годам, еще не вышли), о революционном движении (в отличие от вкусов Императора Александра III) говорится лишь вскользь и со специфической иронией.

Например: «Уходила в прошлое, становясь всё более туманной, красивая надежда на высшее предназначение России. В первые десятилетия ХХ века она еще полыхнет идеей мировой революции, вновь поманив иллюзией «всемирного счастья» и оставив по себе длинный кровавый росчерк».

Как все мы знаем, негативное отношение, если не ненависть к революционным, социалистическим идеям общественной мысли России XIX века присущи и многим политикам, политологам и деятелям культуры, порой имеющим прямое отношение к управлению ею, переименованию городов и пр. При этом, если одни видят в русских революционерах чуть ли не предтечу «тоталитаризма», то другие публично хают пламенных патриотов декабристов и Герцена как «бунтовщиков» и чуть ли не иностранных агентов. Что не мешает им самим активно способствовать установлению памятников и памятных досок Маннергейму, Колчаку, Врангелю и т. п.

Надо сказать, что, вновь и вновь, уже в течение десятилетий, сталкиваясь с подобными мнениями в среде и текстах деятелей культуры, искусствоведов и музейщиков, я не устаю удивляться. Причем не только в силу некоей своей «советскости», а чисто профессионально. Ведь, очерняя революционеров и мыслителей, в советское время почитавшихся в качестве предтечи Октября, эти же деятели часто демагогически рассуждают о «цветущей сложности» русской классики, даже выражают «гордость» «величием русской культуры».

Но, ведь имея мало-мальски подробные представления, скажем, об истории русской живописи, нельзя не знать о том, насколько тесно связаны многие (если не все) ее лучшие мастера с теми явлениями, которые сегодня принято хаять. Насколько их творчество действительно было своего рода зеркалом революции, специфическим выражением стремления прорваться самим и позвать других к высоким идеалам, торжеству «светлой сущности человека» среди мучительных противоречий общества.

К сожалению, множество наших соотечественников, особенно молодых, даже и интересуясь изобразительным искусством и активно посещая музеи, совершенно не представляют себе всей важности и многомерности этих связей и параллелей, упоминания о которых стараниями искусствоведов, музейщиков и СМИ «вычищаются» из смыслового поля истории отечественного искусства.

Между тем примеры этих связей и аналогий можно увидеть, скажем, почти в каждом зале Третьяковской галереи. Это относится даже к, казалось бы, всецело посвященному прославлению знати искусству конца XVIII века, крупнейшие мастера которого (Д. Левицкий, В. Боровиковский) были воодушевлены идеями просветителя и философа Н. Новикова и его круга.

Но особенно наглядно эта связь живет с начала XIX столетия, творчество лучших художников которого, несомненно, было тесно связано с влиянием представлений и стремлений декабристов с их вольнолюбием и убеждением, что «истинно изящно всё то, что пробуждает чувства высокие и к добру увлекающие».

Эта близость была присуща, в частности, первому русскому художнику-романтику Оресту Кипренскому, автору многочисленных портретов словно озаренных «божественным светом» идеала поэтов, мечтателей и воинов той эпохи, в том числе декабристов И. Анненкова, Н. Муравьева и К. Рылеева.

Непосредственно был причастен к декабристскому движению друг и ученик Кипренского — Федор Толстой. Воин и первый профессиональный русский художник-дворянин — он известен прежде всего как автор быть может высшего воплощения патриотического подъема и народного единения в 1812 году — серии рельефов, посвященных победе в войне над Наполеоном. Менее известно, что он был не только художником-универсалом, автором множества замечательных произведений, но и видным масоном, а в дальнейшем — активнейшим членом «Союза благоденствия» (он даже избирался председателем управы этого важнейшего преддекабристского объединения). При этом, играя видную и благотворную роль в художественной жизни России вплоть до начала 1860-х годов, он до конца сохранил верность своим антикрепостническим и республиканским убеждениям.

Тесно был связан с деятельностью гуманистически ориентированных масонских лож и декабристским кругом «отец русского жанра» — Алексей Венецианов. На первом этапе творчества его неприятие несправедливости и «грязи феодализма» выражалось в столь острых сатирических образах, что даже в «либеральную» пору первого десятилетия царствования Александра I, в 1808 году, его «Журнал карикатур» был запрещен цензурой.

Дальнейший же творческий путь этого художника был посвящен не только созданию образов, открывавших красоту родной природы и высокое человеческое достоинство русских крестьян, но и поистине подвижнической деятельности по созданию художественной школы для народа. Причем владевшие им идеи содействия образованию и духовного возвышения народа формировались у него в среде, близкой к движению декабристов. Он участвовал в работе «Общества учреждения училищ по методу взаимного обучения», созданного «Союзом благоденствия».

Деятельности людей, так или иначе причастных декабристскому движению, были обязаны своим возникновением многие важнейшие явления художественной жизни того времени. Так, организатором и первым руководителем знаменитого Московского училища живописи и ваяния (1843 г.) был создатель «Ордена русских рыцарей», видный декабрист Михаил Орлов.

Не в меньшей степени, конечно, были связаны с народно-освободительными, гуманистическими, а часто и радикально-революционными идеями своего времени и русские художники следующих поколений.

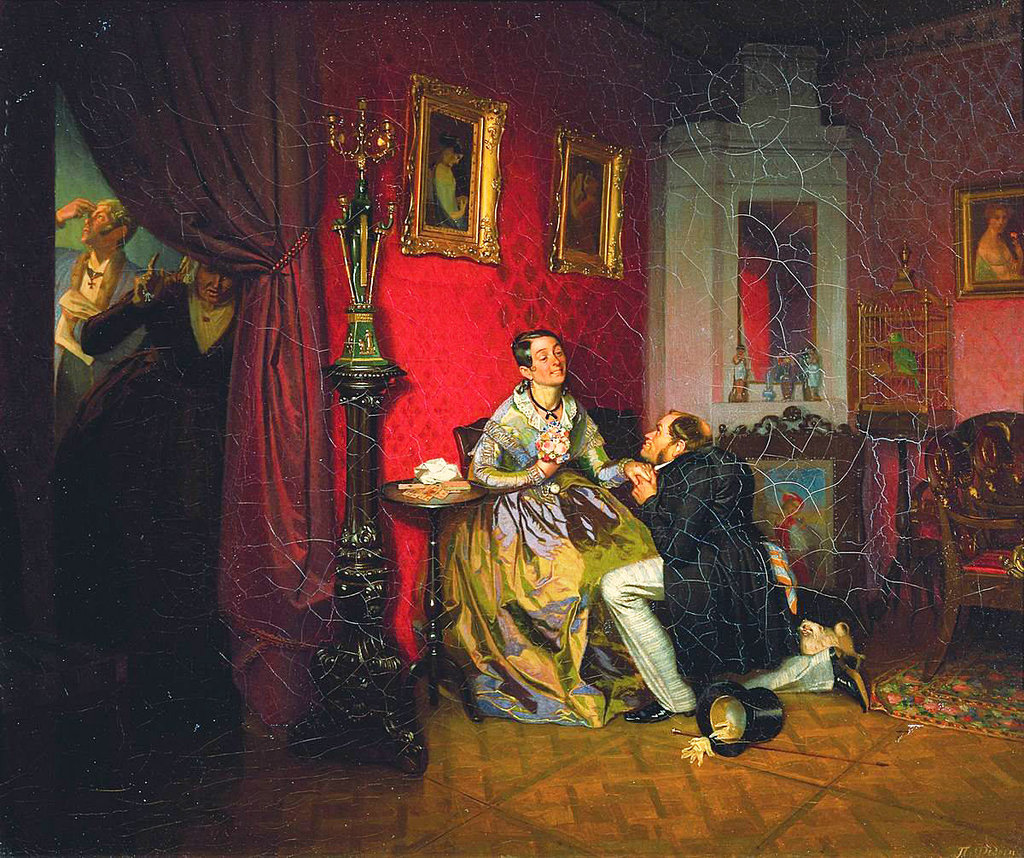

Прежде всего это относится к родоначальнику русского критического реализма Павлу Федотову, в сатирических картинах которого впервые в отечественной живописи оказались непосредственно запечатлены, осуждены и высмеяны признаки омещанивания общества, наступления мира корысти и наживы.

Достаточно сказать, что Федотов (и далеко не он один среди русских художников) был тесно связан с кружком революционеров-петрашевцев, встречаясь на собраниях этого кружка и с Салтыковым-Щедриным, и с Достоевским, который, как известно, за распространение письма Белинского к Гоголю в 1849 году был приговорен к смертной казни, замененной каторгой уже на эшафоте.

И хотя арестован Федотов не был, его ранняя смерть была приближена и полицейским надзором, и цензурными гонениями. При этом сам художник так говорил об условиях, в которых ему довелось жить и работать:

«Мой оплеванный судьбой фурор, который я произвел выставкой своих произведений, оказался не громом, а жужжанием комара, потому что в это время <...> в Европе трещали троны» и «все, рождением приобретшие богатства, прижали, как зайцы уши, мешки свои со страха разлития идей коммунизма».

Важное значение имело знакомство с народно-освободительными и даже революционными идеями и движениями для формирования и развития личности и искусства крупнейшего русского живописца XIX века, художника-мыслителя Александра Иванова. Его творчество, вобравшее лучшие качества искусства предшествующей эпохи, в то же время открыло перспективы и стало ориентиром для многих и многих мастеров следующих поколений, включая Петрова-Водкина и других советских художников.

С юности впитав идеи, связанные опять-таки с кругом декабристов и глубоко размышляя над современными философскими и социальными исканиями и процессами, Иванов глубоко осознал, что, несмотря на все страдания и противоречия, мир находится в состоянии «приготовления человечества к лучшей жизни». И России, в том числе русским художникам, предстоит особенно важная миссия в установлении «на планете Земля» царства истины и справедливости.

В течение 20 лет (1837–1857) работая над грандиозной картиной «Явление Христа народу», он выразил и в самой картине, и во множестве этюдов и эскизов свои эсхатологические предчувствия и размышления о соотношении христианства и современных социальных учений и стремлений. И очень существенно, что в последнее десятилетие жизни ему стали особенно близки «фейербахианское» направление в западной философии, а в русской общественной мысли — А. Герцен и Н. Чернышевский. Причем последний, пораженный при личной встрече чистотой и глубиной личности художника, назвал его «одним из лучших людей, когда-либо украшавших землю», «принадлежащим к небольшому числу избранных гениев, которые решительно становятся людьми будущего...».

Конечно, чрезвычайно интенсивны и многомерны были соприкосновения с революционно-демократическими и прямо социалистическими движениями своего времени у художников-шестидесятников и передвижников.

Так (для кого-то это, может быть, прозвучит неожиданно), изначально было сопряжено с революционными идеями творчество Николая Ге, уже в юности наэлектризованного антикрепостническими настроениями и бесконечно почитавшего Белинского и Герцена. Трансформируясь в соответствии с движением времени, эта связь сохранилась у него до конца жизни, когда художник преимущественно работал над картинами на евангельские сюжеты, понимаемые, по его выражению, «в современном смысле». Не случайно он был любимым художником М. Салтыкова-Щедрина. И показательно, что в начале 1890-х годов, во время посещения Ге членами рабочего кружка, по воспоминаниям Крупской, в их разговоре перед запрещенной царской цензурой картиной «Распятие» вдруг «всплыли капиталист и рабочий, рабочее движение, социализм».

В статьях, посвященных книге А. Шабанова о передвижниках и выставке Серова, я уже упоминал о связи с революционными (народническим и социал-демократическим) движениями и во всяком случае сочувствии им, и других крупнейших русских живописцев как второй половины XIX века, так и следующей эпохи. В том числе — казалось бы далеких от этого в своем творчестве мастеров «пейзажного видения», мирискусников и символистов.

Наконец, более чем очевидна идейная и «энергетическая» причастность к приближению желанного революционного обновления общества, а затем и прямое участие в революционном жизнеустроении авангардистов, многие из которых могли бы сказать об Октябре подобно Маяковскому — «моя революция».

Но, к сожалению, сегодня все эти факты сплошь и рядом всячески размываются, а часто и самым наглым образом шельмуются. И я думаю, что одной из важных задач, стоящих перед нами в год столетия Великой Революции, является и прояснение, и напоминание обществу всей меры ее выстраданности, укорененности ее природы и целей в глубинных основах и энергиях русской культуры XIX века. Этому в значительной степени и будут посвящены следующие статьи цикла.

При этом я постараюсь показать не только особенности образного смысла творчества отдельных художников и его соотношения с состоянием русского общества, но и опорные связи в уходящих в древность традициях мировой и прежде всего отечественной культуры. Особое же внимание будет уделено особенностям проявления в русском искусстве чувства единства человека и природы, переживания и воплощения отечественными живописцами причастности человека всерождающему космическому началу света.

Хочется подчеркнуть, что, хотя проблемы изучения чувства природы и его воспитания ныне находятся, мягко говоря, на периферии общественного внимания и наша мысль так часто буксует исключительно в колеях историософских и политологических схем, на деле их важность трудно переоценить. Об этом мне уже приходилось писать в газете «Суть времени» (в статье «Левитан и мы», № 97) и будет немало сказано в следующих статьях.

Здесь же хотелось бы обратить внимание на то, что эта проблематика важна и для изучения и понимания «лирического» переживания смысла и направленности своей деятельности творцами Октября.

Как пример приведу довольно длинную и, возможно, для кого-то совершенно неожиданную цитату из письма, отправленного Ф. Дзержинским жене из тюрьмы 11 июня 1914 года:

«Надо обладать внутренним сознанием необходимости идти на смерть ради жизни, идти в тюрьму ради свободы и обладать силой пережить с открытыми глазами весь ад жизни, чувствуя в своей душе взятый из этой жизни великий, возвышенный гимн красоты, правды и счастья. И когда ты пишешь мне, что Ясика (сына— В.П.) приводит в восторг зелень растений, пение птиц, цветы, живые существа, — я вижу и чувствую, что у него есть данные для того, чтобы воздвигнуть в будущем здание этого великого гимна, если условия жизни объединят в нем это чувство красоты с сознанием необходимости стремиться к тому, чтобы человеческая жизнь стала столь же красивой и величественной... Я помню, что почти всегда красота природы (в звездную летнюю ночь лечь на краю леса, что-то тихо шепчущего, и смотреть на эти звезды; в летний день лечь в сосновом лесу и смотреть на колеблющиеся ветви и на скользящие по небу облака; в лунную ночь на лодке выехать на середину пруда и вслушиваться в тишину, не нарушаемую ни малейшим шорохом, и — столько, столько этих картин), красота природы вызывала во мне мысли о нашей идее... И от этой красоты, от этой природы никогда не следует отказываться».

(Продолжение следует.)