«В забвении печальной смерти»?

Продолжая тему инверсии в прочтении образа Прометея (газета «Суть времени», № 168), нужно понять, что значило скульптурное изображение Прометея во дворе министерства пропаганды и просвещения фашистской Германии. Была ли это просто одна из многочисленных статуй, которую наряду с другими античными образами не слишком сложно использовала пропагандистская машина Третьего рейха, или можно говорить о чем-то большем? Например, о необходимости вывернуть наизнанку эту крайне важную для обоснования гуманизма фигуру. Для того чтобы выявить такие попытки и оценить, насколько они пригодны для оформления «Черного Прометея», воспользуемся работой А. Ф. Лосева «Проблема символа и реалистическое искусство» и рассмотрим описанные в ней случаи.

«Уже в 1773 году Гёте пишет свою неоконченную драму «Прометей» <...> где прославляется человеческое творчество с пантеистической трактовкой самого образа Прометея. Символика Прометея здесь восстанавливается со всей своей идеей бесконечности, но в духе тогдашнего индивидуализма, внутренняя сущность которого есть в данном случае пантеизм».

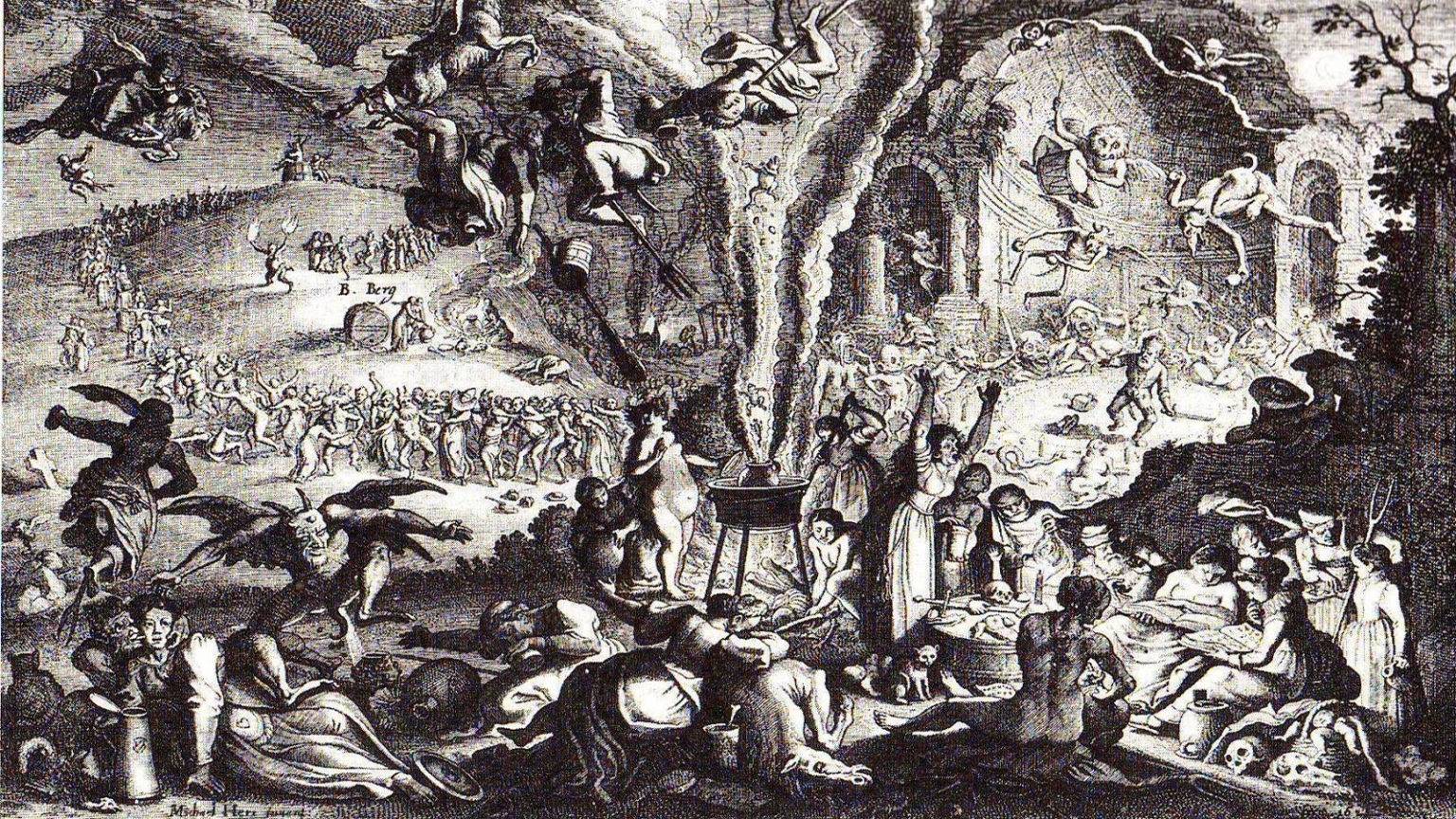

Пантеистическая трактовка каким-то образом представляет Прометея проявлением безначальной и бесконечной Природы, ее духом-посланцем, одним из обертонов которого, несомненно, является еще и дух Земли. То есть речь идет о хтонике, столь притягательной для оккультного фашизма по причинам метафизического характера, но не только поэтому. Ведь западная культура в значительной мере возжелала этой хтоники еще до прихода фашизма и сама упала ему в руки. Это было соединение «по зову сердца». Вот что об этом пишет С. Аверинцев в работе «Образ античности в западноевропейской культуре XX в»: «Смутные глубины архаического мифа полюбили, еще не увидев, а только почуяв. <...> Мифологическую архаику искали в прошлом, потому что мечтали возродить ее в настоящем».

«На первом плане в этой незаконченной драме Гёте — не просто художественное творчество, но творчество Прометеем людей для их вечного пребывания в области всякого рода страстей и чувств, радости и страдания, переполняющих душу вплоть до желания умереть».

Это трактовка полноты жизни как дионисийского пира, океана хаоса и в итоге разбуженного танатического начала. То есть дар гётевского Прометея людям — бушующий огонь дионисийства, раскачивающий его радостями и страданиями и приводящий опустошенного этой раскачкой человека к «освобождению» через смерть.

Прометею Гёте здесь принадлежат слова, в точности описывающие опыт мистического (в его типичном неоплатоническом гностическом варианте) слияния с Абсолютом:

И всё вокруг тебя сникает в ночь,

И в несказанном ощущенье ты

Весь мир объемлешь, —

Тот миг есть смерть.

Интересно также, что А. Лосев указывает на существование легко совместимых с пантеистическими, неоплатонических трактовок Прометея: «...настоящую рефлективную интерпретацию мифа о Прометее мы можем найти только в <...> неоплатонизме <...> Только там мы и найдем разрешение вопроса о примирении Зевса и Прометея» (Лосев А. «Проблема символа и реалистическое искусство»).

То есть Лосев обращает внимание на то, что и в дальнейшем тема Прометея была востребована в понимании, полностью противоположном эсхиловскому, причем не менее глубоко осмысленном.

Еще одним свидетельством того, что Прометей в его эсхиловском виде положительного героя устраивал далеко не всех, является следующее: «Читая Горация и Проперция, мы должны сказать, что только в Риме раздалась глубочайшая критика подвига Прометея» (Лосев А. «Проблема символа и реалистическое искусство»).

Эта критика не носила характер мейнстрима, но она была вписана в римскую культуру просто по факту того, что эту критику оформили Гораций и Проперций. При этом понятно, что, наследуя римскую идентичность, западная культура в соответствующее время нашла возможность развить и этот взгляд на прометеизм.

Стоит упомянуть еще одно интересное высказывание А. Лосева: «Платон упоминает о Прометее не раз, и если в «Горгии» (523 d) говорится о даровании людям от Прометея забвения смерти...» То есть здесь говорится, что Платон в качестве дара Прометея людям рассматривал... забвение ими смерти. В отличие от Эсхила, у которого в числе даров человеку упоминалась утеря провидческого дара.

«Эсхиловский» дар, о котором говорит Платон, заслуживает отдельного размышления (оно будет позже). Пока же заметим только, что все-таки эти два «дара» — сильно разные вещи, потому что утеря знания о смертности лишает человека переживания главного метафизического вызова, и фактически превращает его в мирно пасущееся животное, радующееся и страдающее, но не имеющее возможности, а главное — желания, к беспокойному стремлению изменять и спасать мир. Что вполне соответствует взглядам Платона на мир и роль человека в нем, когда любые изменения исходного благого состояния (золотого века) только ухудшают однажды созданное. Поэтому маленькая оговорка о забвении смерти, не меняя поверхностного восприятия Прометея как дарителя благ и не предъявляя его как отрицательного героя, полностью изменяет сущностное содержание его дара.

В работе А. Лосева указывается на еще одно конструирование «альтернативного» Прометея: «К. Шпиттелер в своем романе «Прометей и Эпиметей» (1880–1881) рисует Прометея в виде прямого предшественника ницшеанского сверхчеловека. Это — бунтовщик, признающий только закон сверхности...» (Лосев А. «Проблема символа и реалистическое искусство»)

Вряд ли эта книга и созданный в ней образ Прометея несут гуманистический смысл, но на важный вопрос, в чем заключается суть огня, который передает человеку такой Прометей, можно будет ответить, только внимательно разобравшись с этим, что и постараемся сделать далее.