Какой выбор люди делают чаще — утешить жертву или наказать агрессора?

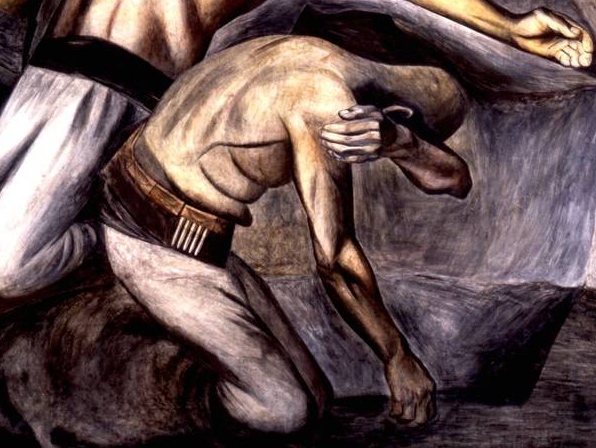

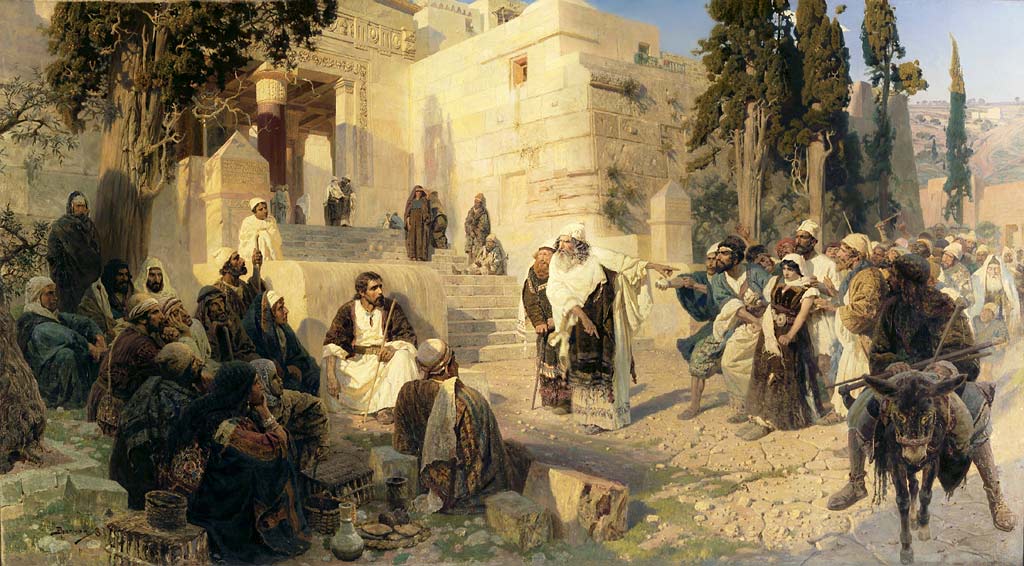

Представьте, что вы стали свидетелем несправедливой ситуации: например, над другом издеваются, а начальник плохо обращается с коллегой. Что бы вы сделали? Многие из нас испытывают желание вмешаться и исправить ошибку, либо дав отпор обидчику, либо утешив жертву. Психологи называют это «вмешательством третьей стороны», пишет 21 мая портал Study Finds.

Интересно, что наши предпочтения в отношении того, как восстановить справедливость, похоже, меняются в зависимости от обстоятельств. Новое исследование китайских ученых, опубликованное в ежемесячном журнале PLOS Biology, предполагает, что, когда мы испытываем острый стресс, мы становимся более склонны помогать жертвам, а не наказывать агрессоров. Полученные результаты дают интригующее представление о гибкости нашего морального поведения.

Как правило, когда мы наблюдаем несправедливость со стороны, не будучи вовлеченными в нее, нашей внутренней реакцией часто является желание наказать обидчика. В процессе эволюции наказание нарушителей норм помогало обеспечивать соблюдение правил, которые позволяли обществам и группам функционировать сообща. Наказание за правонарушения кажется справедливым.

Однако жизнь полна стрессовых, непредсказуемых ситуаций, когда нам приходится принимать решения под давлением — в напряженной конфронтации, переговорах с высокими ставками или спорах на рабочем месте. Чтобы имитировать острый стресс в лабораторных условиях, исследователи попросили участников погрузить руки в ледяную воду на три минуты — стандартная методика для снятия временного стресса. Контрольная группа погрузила руки в теплую воду.

Затем участники, испытывавшие стресс и не испытывавшие его, приняли участие в экономической игре, разработанной для моделирования вмешательства третьей стороны. Они стали свидетелями несправедливого распределения денежных средств между двумя другими игроками, и у них был выбор: либо наказать скупого игрока, забрав деньги, восстановить равновесие, отдав деньги проигравшему, либо ничего не делать.

В обычных условиях люди, как правило, предпочитали наказать нечестного игрока. Однако участники, испытывавшие стресс, демонстрировали противоположную картину — они с большей вероятностью помогали жертве и с меньшей вероятностью наказывали преступника. Вычислительные модели их выбора показали, что острый стресс снижал психологическое предпочтение участников наказанию, а не оказанию помощи.

Согласно выводам ученых, когда мы испытываем стресс, стремление к наказанию становится менее автоматическим и требует более обдуманного мышления и силы воли. Наш режим по умолчанию смещается в сторону более просоциальной, эмоционально-интуитивной реакции — помощи жертве.

С эволюционной точки зрения такая реакция на стресс «заботься и дружи» имеет смысл, пишет Study Finds. Когда наши предки сталкивались с коллективными угрозами и суровой окружающей средой, объединение и поддержка друг друга способствовали выживанию отдельных людей и группы в целом. Наказание друг друга обходится дорого и сопряжено с риском возмездия. Помощь и успокоение способствуют социальной сплоченности.

Эта гибкость нашего чувства справедливости имеет реальные последствия, объясняют авторы исследования. Судьи часто принимают важные решения в стрессовых обстоятельствах. Понимание того, как стресс влияет на нашу моральную интуицию и нейронные вычисления, может помочь сделать судебные процессы более справедливыми. На рабочем месте менеджеры могут принимать более просоциальные решения, когда чувствуют себя подавленными. А в личной жизни мы можем осознавать, как давление и напряженность влияют на наши побуждения обвинять и наказывать, а не поддерживать и сопереживать.

Конечно, у исследования есть ограничения. Оно проводилось на относительно небольшой выборке мужчин, поэтому неясно, как могут отличаться результаты для женщин или более крупных групп населения. Исследователи также вызывали физический стресс, а не социальный, что могло по-разному задействовать мозговые сети, связанные с эмпатией.

Тем не менее полученные результаты являются убедительным напоминанием о влиянии контекста на формирование нашего морального выбора, констатирует издание.