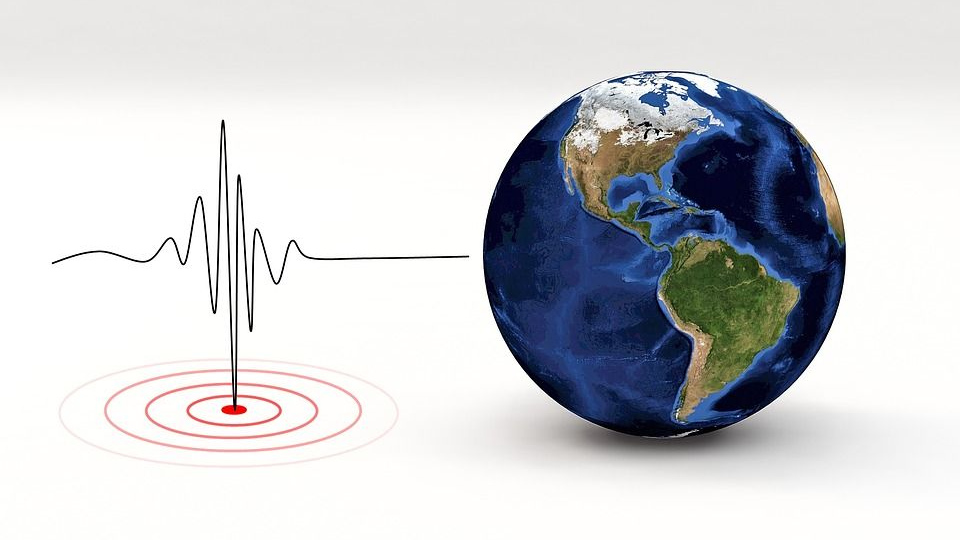

Новые данные опровергли классические представления о причинах землетрясений

Изучив геометрический состав горных пород, в которых происходят землетрясения, ученые из университета Брауна опровергли давнее представление о том, что в первую очередь вызывает сейсмические толчки, согласно исследованию, опубликованному 5 июня в журнале Nature.

В работе ученые определили, что способ расположения сетей разломов играет решающую роль в определении места, где произойдет землетрясение, и его мощность.

Полученные результаты бросают вызов более традиционному представлению о том, что именно тип трения, возникающий в этих разломах, в первую очередь определяет, происходят землетрясения или нет.

«Наша статья рисует совершенно иную картину того, почему происходят землетрясения, — сказал геофизик Виктор Цай. — И это имеет очень важное значение для определения того, где следует ожидать землетрясений, а где их не следует ожидать, а также для прогнозирования того, где будут происходить наиболее разрушительные землетрясения».

Линии разломов — это видимые границы на поверхности планеты, где твердые плиты, составляющие литосферу Земли, соприкасаются друг с другом. По словам Цая, на протяжении десятилетий геофизики объясняли землетрясения тем, что они происходят, когда напряжение в разломах нарастает до такой степени, что разломы быстро проскальзывают мимо друг друга, высвобождая накопившееся давление.

Исследователи предположили, что быстрое скольжение и интенсивные колебания грунта, которые за этим следуют, являются результатом неустойчивого трения, которое может возникать в местах разломов. В отличие от этого, считается, что при стабильном трении плиты медленно скользят друг по другу, не вызывая землетрясения.

«Наши результаты показывают, что, возможно, было бы более уместно обратить внимание на геометрию разломов в этих сетях разломов, потому что, возможно, именно сложная геометрия структур вокруг этих границ создает такое неустойчивое или стабильное поведение», — считает Цай.

Исследовательская группа предложила подробный пример, иллюстрирующий, как происходят землетрясения. Они представили, что разломы, которые соприкасаются друг с другом, имеют зазубренные края, похожие на лезвие пилы.

Когда края зубцов меньше или они не такие острые, породы скользят друг мимо друга более плавно, что позволяет им смещаться. Но когда структуры горных пород в этих разломах более сложные и неровные, эти структуры цепляются друг за друга и застревают. Когда это происходит, на них усиливается давление, и в конце концов, когда они тянут и толкают все сильнее и сильнее, они ломаются, отрываясь друг от друга, приводя к землетрясениям.

Анализируя данные о разломах в Калифорнии, в том числе о хорошо известном разломе Сан-Андреас, исследователи обнаружили, что зоны разломов, которые имеют сложную геометрию под собой, испытывают более сильные колебания грунта, чем менее геометрически сложные зоны разломов. Это также означает, что в некоторых из этих зон землетрясения были бы сильнее, в других — слабее, а в некоторых землетрясений вообще не было бы.

«Наше исследование показывает, что сложность геометрии сети разломов является ключевым фактором и устанавливает значимые связи между независимыми наблюдениями и интегрирует их в новую структуру», — сказал аспирант Ли, руководивший работой.