А что, если вселенных много? Альтернативные теории строения Вселенной

В предыдущих статьях мы познакомились с историей становления современной теории происхождения мира и рассмотрели Λ-CDM модель, являющуюся общепринятой на данный момент. Теперь же предлагаем Вам познакомиться с несколькими альтернативными взглядами на устройство Вселенной.

Мультивселенная

«Сегодняшняя космология занята изучением Вселенной, но говорит уже о том, что она является лишь частью мультивселенной: скорее всего, есть некие другие вселенные, которых мы не видим и видеть не можем. В связи с этим некоторые в принципе отказываются обсуждать гипотезу мультивселенной. Но с тем же успехом мы не можем видеть ничего, что происходит внутри черных дыр, за горизонтом событий, однако это не мешает нам стараться понять то, что там происходит», — так говорит российский ученый-физик Алексей Старобинский в одном из интервью.

Мультивселенная — это термин, которым называют множество вселенных, таких как наша или абсолютно отличающихся, существующих параллельно. Само понятие параллельных миров пришло из фантастики, но некоторые современные физические модели приводят к выводу, что существует множество вселенных. Примером является теория инфляции, а также теория суперструн (где множественность миров выводится из квантовых законов).

Помимо того, мультивселенная является ответом на вопрос: почему физические и космологические константы в нашем мире такие, какие есть, то есть идеально подходят для возникновения галактик, звёзд и планет, а затем и жизни. Тут напрашивается ответ, что существуют другие миры, которым «повезло меньше», которые имеют другие значения констант, и возникновение космоса таким, каким мы его знаем, углеродной жизни, такой как наша, в них невозможно. Наш мир — просто случайность, но только здесь на свет возникли существа, способные себя осознать. Нам незнакомы никакие другие условия существования, кроме тех благоприятных, в которых мы живем. Этот способ объяснить, почему наш мир для нас такой комфортный, называется «антропный принцип». Он несет свои издержки: наши теоретические науки чаще всего рассматривают и стараются объяснить условия, характерные для нашей вселенной, «забывая» об остальных.

Но и у антропного принципа есть свои противники. В книге «Космический ландшафт. Теория струн и иллюзия разумного замысла Вселенной» физика-теоретика Леонарда Сасскинда есть следующие строки: «У Гросса есть еще один аргумент. Он спрашивает: „Разве не слишком высокомерно полагать, что жизнь может быть только такой, какой мы её знаем — на основе углерода, воды и т. д. Откуда мы знаем, что в совершенно чуждых нам условиях не может существовать совершенно чуждая нам жизнь?“ Кто готов утверждать, что некоторые странные формы жизни не могли бы развиваться в межзвездном пространстве, в космической пыли, в облаках межзвездного газа, в атмосферах планет-гигантов, таких как Юпитер или Сатурн? В этом случае ихтиотропный принцип осетрологов потеряет всякий смысл. Аргумент, что для существования жизни необходима жидкая вода и узкий диапазон температуры, также окажется несостоятельным. Рассуждая в том же ключе, мы придем к выводу, что если жизнь может возникнуть без галактик, то и вайнберговское объяснение малости космологической постоянной тоже потеряет свою силу».

В цитате Гросс говорит, что жизнь, наверное, может существовать даже при отклонениях от нормы такой фундаментальной константы, как космологическая постоянная Эйнштейна (Λ, о которой говорилось в предыдущей статье). Если менять константы, то станет невозможным существование звезд и галактик в привычном нам виде. Однако жизнь — понятие универсальное. Кто знает, в сколь диких условиях она может возникнуть? Есть другие ученые, которые придерживаются такого мнения, а иные избегают рассуждений на эту тему или стараются изменить теории так, чтобы уйти от множественности миров.

Циклическая Вселенная

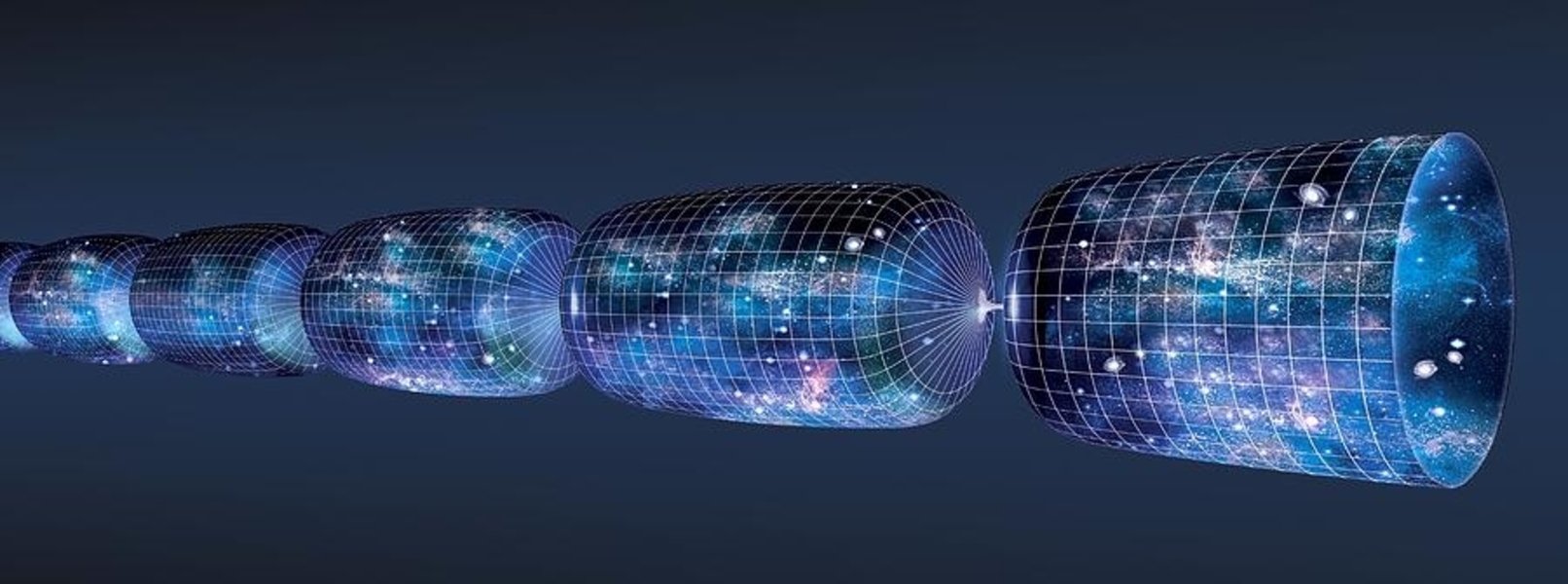

На основе теории струн Полом Стейнхардтом и Нилом Туроком в 2001 году была разработана теория циклической вселенной. Данная теория предполагает существование во Вселенной большего числа измерений, чем три. Трехмерные срезы Вселенной, в одном из которых мы живем, называются «бранами». Такие трехмерные браны существуют одновременно и независимо одна от другой. Они разделены дополнительным измерением, недоступным нашему восприятию. Они могут двигаться вдоль этого измерения и иногда сталкиваются друг с другом. Для наглядности браны можно представить как параллельные пластины металла в конденсаторе с некоей прослойкой между ними.

При столкновении бран внутри них происходит возмущение (проскакивает искра), соответствующее модели инфляции и Большого взрыва, — рождается вселенная, галактики, планеты. Браны снова расходятся, и возмущение постепенно затухает, вселенная остывает, расширяется до распада всех формаций. Затем происходит новое столкновение бран и зарождение новой вселенной в каждой из них. Цикл постоянно повторяется, так как браны постоянно притягиваются друг к другу. Каждый раз вселенная в бране проходит через сингулярность.

Сам Нил Турок в одном из интервью высказался следующим образом об их со Стейнхардтом работе: «Мы предложили механизм, в котором теория суперструн и М-теория (наши лучшие объединенные теории квантовой гравитации) позволяют Вселенной проходить через Большой взрыв. Но чтобы понять, полностью ли согласовано наше предположение, необходимы дальнейшие теоретические работы».

Согласно модели Стейнхардта и Турока, пространство и время существовали до Большого взрыва, но претерпели некий коллапс — «Большое сжатие». Ранее сингулярность была «космическим яйцом», точкой, из которой возникает вселенная. Теперь вселенная перерождается, как феникс, через сжатие обратно в сингулярность. Космологическая постоянная Λ на каждом новом цикле убывает. Сначала она была большой, но после множества циклов внутри нашей браны она приняла небольшое положительное значение 5,98×10-10 Дж/м3 Это значение все еще позволяет вселенной расширяться, но всё дольше она находится в той «плодотворной» стадии, в которой мы её видим сегодня.

При этом в разных бранах возможно формирование вселенных с разными значениями физических констант. Далеко не во всех будет возможна углеродная жизнь, подобная нашей. То есть данная модель также является моделью мультивселенной, но выведенная через теорию струн.

Большой отскок

«Мы можем задать себе два важных вопроса: почему наша Вселенная была в таком сильно сжатом состоянии и почему она стала расширяться? Простейший и математически наиболее корректный ответ состоит в том, что Большое сжатие, которое имело место в ранней истории нашей Вселенной, было результатом коллапса, который случился в еще более раннюю эру, и что нынешнее расширение есть просто „упругий“ отскок, который начался, как только максимально возможная плотность была достигнута», — написал советский физик-теоретик Георгий Гамов в своей книге «Создание Вселенной».

Теории Большого отскока, в отличие от предшественниц, утверждают, что Вселенная «разгладилась» и «уравновесилась» в результате медленного сжатия, а не расширения. Концепция разрабатывалась давно, такими учеными, как Георгий Гамов, Виллем де Ситтер и другие. Но всегда теория сводилась к тому, что Вселенная после сжатия и перед началом расширения должна проходить через стадию сингулярности, которую ученые очень не любят. Потому что математически и теоретически сингулярность — это бессмыслица. Она не поддается расчетам и физическому описанию, является неким абсолютным пределом, чьи характеристики уходят в бесконечность.

В 2016 году Штеффен Гилен и Нил Турок совершили прорыв в разработке данной модели. Они применили в теоретических построениях два новых приема: во-первых, использовали еще незаконченную теорию квантовой космологии (это смесь квантовой механики и общей теории относительности), во-вторых, модель была построена на предположении, что в молодой Вселенной все вещество вело себя как свет. Действительно, по сегодняшним представлениям первые 50 тысяч лет космос был наполнен в основном излучениями.

Гилен и Турок опубликовали свои теоретические построения в научном издании Physical Review Letters. Они утверждали, что сжимающаяся Вселенная «перескакивает» состояние сингулярности. Подчиняясь квантовым законам, она «туннелирует» через точку бесконечной плотности, переходя из состояния до данной точки в состояние после нее, а ее параметры не принимают бесконечных значений. Неосведомленному человеку это может показаться абстрактной уловкой, но в квантовой механике это доказанное, часто встречающееся явление: тоннельный эффект. Частицы никогда не существуют в дискретных состояниях, а являются облаками вероятностей. Бóльшая вероятность найти частицу в центре такого облака, маленькая, но не нулевая — на окраине. При этом частица находится сразу везде, где есть вероятность. Благодаря этому частицы могут проходить сквозь потенциальные барьеры, попадать с небольшой вероятностью в недоступные области пространства. Они просто исчезают в одном месте и появляются в другом: уже за барьером. Так и для целой Вселенной: нельзя утверждать, в каком состоянии конкретно она находится в данный момент, благодаря чему она и проходит через сингулярность.

В то же время Пол Стейнхардт совместно с Анной Ийас разрабатывали другую теорию отскока. Они пользовались математическим аппаратом, основанным на новом виде поля, позволяющем обратить сжатие в расширение прежде, чем Вселенная превратится в сингулярность. При этом они опирались исключительно на общую теорию относительности, таким образом, эффекты квантовой механики для объяснения отскока им не потребовались.

Они подвергли свою теорию стресс-тестам на математической модели, меняя исходные параметры полей и искривлений, и почти всегда после сжатия и следующего расширения образовывалось такое же гладкое и равномерно заполненное пространство, как наше.

Кэти Клаф — космолог из Оксфордского университета, которая занимается вычислением уравнений общей теории относительности на компьютерной технике. По ее мнению, проведенные Стейнхардтом и Ийас симуляции являются убедительными, но весь спектр условий инфляции теоретически еще не описан и не исследован. Еще рано утверждать, что мы живем именно в такой Вселенной. Однако сам Стейнхардт уверен, что скоро его теория станет общепринятой альтернативой мультивселенной из классической теории инфляции. Большинство же космологов настроены скептически.

Остается ждать новых наблюдений, которые смогут пролить свет на момент рождения и дальнейшую судьбу нашего мира. Рано или поздно мы сможем раскрыть загадки Вселенной, если, конечно, человечество сможет уберечь себя от угроз, создаваемых им же самим. В наше нестабильное время даже в статье о космологии хочется сделать замечание о проблемах человеческого общества. К сожалению, социальный и культурный прогресс не успевает за техническим, научным, а может, даже топчется на месте. Силы, попадающие в руки «неразумному» человечеству, в первую очередь опасны именно для нас самих (примером может являться генетика и вирусология). Принципы гуманности и заботы об окружающем мире не являются основополагающими сегодня. Пока технический прогресс исполинскими шагами взбирается вверх, наша задача — не забыть о человеке.