Живущий без интернета композитор написал музыку для сериала и прославился

Говорят, Москва — деньги, Сити, витрины… А ведь есть в ней люди, современной Москве чужие, и живущие здесь как хранители — конечно, не этой Москвы, а какой-то другой. «Глубинной», как сейчас говорят.

Что же это за люди?

Павел Степанович начал преподавать в консерватории в начале 90-х годов. Тогда в распахнувшейся вдруг свободе еще что-то было. Свежий воздух и жизнь. По крайней мере, понятный, живой либерализм. Композиторы, музыканты, писатели зарабатывали, спорили, экспериментировали.

Прошло не так много времени, и для тех, кто привык думать прежде всего о себе (не такая и редкость в «творческой» среде, да и простительный грех, если из этого себя извлекается что-то важное для других), это стало фатально. Если раньше таких людей, подобно заснувшим зверькам, кто-то изредка тыкал в бок палкой, то теперь это прекратилось, и они начали лениться учить, встречаться и даже разговаривать.

Впрочем, такими были не все. Другую половину составляли в меру уверенные в себе, полагающие, что их дело — исполнять свой долг перед учащимися, при Горбачеве, Ельцине или Путине — а также выступать и публиковаться.

Павел Степанович сторонился, в общем, и тех, и других. С каждым годом он словно больше затаивался. Как часы, приходил на работу, проводил занятия, заполнял кафедральные бумажки и с облегчением после этого уходил.

Единственной его отрадой был Рихард Вагнер. Каждый день, приходя домой, московский преподаватель композиции разбирал партитуры, либретто, книги и письма Вагнера. Этот живший полтора столетия назад творец давно стал ему ближе, чем кто бы то ни было — в студенческие годы и позднее.

Однажды преподаватель, как всегда, возвращался домой, предвкушая разбор черновиков «Тангейзера». Черновики Павел Степанович изучал под лупой, пропевал, проигрывал их фрагменты на рояле, стоящем в его старой московской квартире. Над вагнеровской партитурой он оживал быстрее, чем за секунду. Он, кстати, в отличие от множества коллег, не давал уроков поступающим — как-то не хотелось.

Лестничная клетка старого московского дома обычно была мертвой, но тут ее прорезал крик молодого человека. По этому крику можно было сказать, что он исходил от личности, прочитавшей раз в 10 меньше книг, чем преподаватель, и проведшей раз в 100 меньше времени над какими бы то ни было партитурами.

Раньше от будущих композиторов требовали переписывать огромное количество нотного текста предшественников от руки, что само по себе немало давало. Что и говорить, традиция не устояла под натиском «цифровизации».

Кричал Степа — недавний ученик Павла Степановича, троечник, но забавный парень, с какой-то живинкой. Он обычно приходил на экзамен и говорил типа: «Знаю только Мясковского, симфонию номер три». И Павел Степанович, послушав его немного, ставил «три» и отпускал с богом.

Так и сейчас «молодой композитор 21 века» сообщил прямо:

— Заказчик не принимает проект. Жена на седьмом месяце. Павел Степанович, выручайте!

— Почему я должен тебя выручать? — окинув его взглядом, спокойно спросил педагог — и удивился, насколько живо прозвучал его собственный голос. Таким голосом он говорил вслух, когда сидел над любимыми партитурами. И никогда — на кафедре и даже на лекциях.

Но весь вид преподавателя говорил, что, как и тогда, на экзамене, он не ждет ответа. Он умел ценить время и знал, что мысль, способная прийти в нужной тишине, — золото, а десять минут бессмысленной болтовни — хуже, чем ничего.

Одухотворенное спокойствие, в котором Павел Степанович открывал дверь, приглашало в его дом всех, кто в этом нуждается, а в его голове, как пчелы, роились мысли. Он вспомнил книгу своего кумира, в которой говорилось, что народ ведет за собой нужда, ведь ему нужно (в высоком смысле) продолжать существование, а не осуществлять какие-то рефлексии.

«И вот эта нужда пришла ко мне, — думал он, — быть может, в том, что в консерватории появились такие оболтусы, и есть какая-то правда».

— Будешь чай? — спросил он ученика.

— Не откажусь.

На самом деле, пил Павел Степанович не чай, а чифирь.

— Так что у тебя за заказ-то?

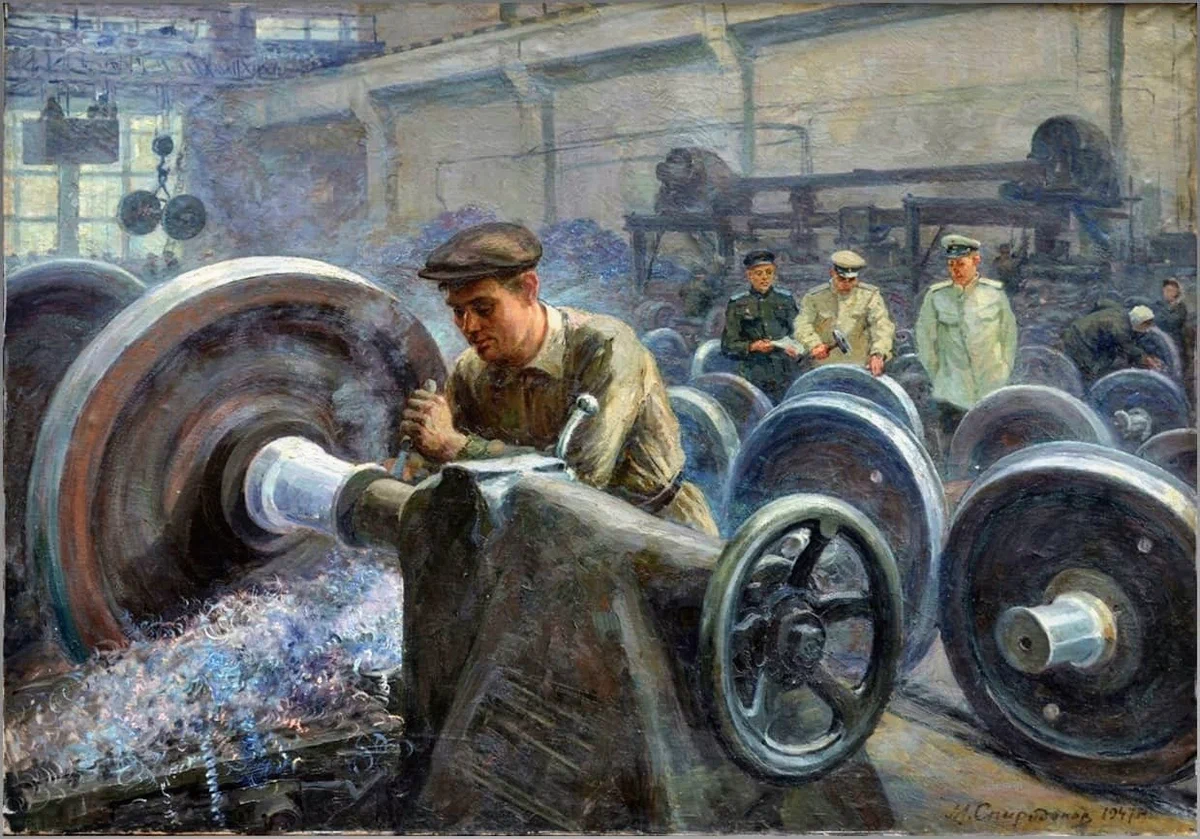

— Ну, крупный телеканал. Сериал какой-то про войну.

— Понятно. Типа «Штрафбата», что ли? — об этом «произведении» преподаватель слышал в консерваторской курилке.

— Да я и не понял толком. Заказчик, честно говоря, какой-то странный. Все в этой сфере такие быстрые, деловые, а этот пьет, не просыхая, и, как я ему что ни пошлю, ревет в трубку: «Не берет за душу, Степа! Дуууумай! Не заплачу!»

Павел Степанович не был кабинетным человеком. А в его мироощущении было что-то мистическое, взявшееся из «общения» с великими, которое у него началось, наверное, еще в старших классах.

Так вот этим своим чутьем он уловил, что с ним сейчас происходит что-то не случайное.

— Какой срок? — спросил он ученика.

— Завтра…

Павел Степанович вспомнил анекдот о том, за сколько времени студент мог бы выучить китайский язык. На физфаке соглашались на два года, на мехмате — на год, а на журфаке отвечали: «Методичка есть? Сейчас покурим, пойдем сдавать».

Свою «методичку» он нарабатывал, наверно, пятьдесят четыре года из пятидесяти пяти — своего пребывания на Земле. Ведь ему еще не было года, когда отец, оркестровый музыкант, стал играть ему на флейте, и маленькие ручки потянулись к инструменту, а губки — смогли издать первый звук.

Когда работа была окончена, Павел Степанович чувствовал себя по-настоящему свежим. И поскольку он был не таким дураком, как считали многие коллеги, провожая ученика, он тихо, как опытный в подобных делах человек, сказал: «Деньги на Сбер по номеру телефона закинь».

Внутренний голос подсказывал ему, что на эти деньги он сможет поехать заграницу — послушать, как там исполняют его любимого композитора.

Потом были каникулы.

А когда он пришел на работу после каникул, учебный коридор огласил непривычный гомон. Здесь надо сказать, что у преподавателя не было Интернета.

— Вас вся Москва ищет!

На кафедре он узнал, что «вся Москва» смотрит какой-то совершенно безобразный сериал ради одного — музыки. Когда ему рассказали сюжет, он похолодел, а на лбу выступили капельки ледяного пота.

«Ведь я хотел его спросить», — горело в голове преподавателя. В пылу музыкального сочинительства он забыл, что хотел хотя бы сделать замечания по сюжету, точнее по тому, что смог об этом сюжете выдавить из своего ученика.

Педагог продолжал ругаться про себя. А студенты в первый день после каникул чуть ни падали перед ним на колени.

Как только он зашел в лекционную аудиторию и увидел, что она заполнена, наверное, втрое больше, чем обычно, в нем загорелась четкая, как линия горизонта, мысль: «Тридцать лет они понимали, что я что-то могу дать, но я не понимал — как, а они — тем более не знали, как взять. И вот… Бред…»

Как потом выяснилось, заказчик тоже «проспал» совершенно ненужный ему сюжет про штрафников, поскольку, впечатлившись музыкой, дошел совсем до белой горячки.

Павел Степанович вспомнил, как говорила деревенская бабка по отцовской линии о неизбежном: «Пропадай, наша телега, все четыре колеса!»

Первый раз за тридцать лет ему хотелось выпить водки.

На Большой Никитской и во всей остальной Москве стоял февраль. В пространство смотрел Чайковский, непонятно какое отношение имевший ко всему, что его окружает.

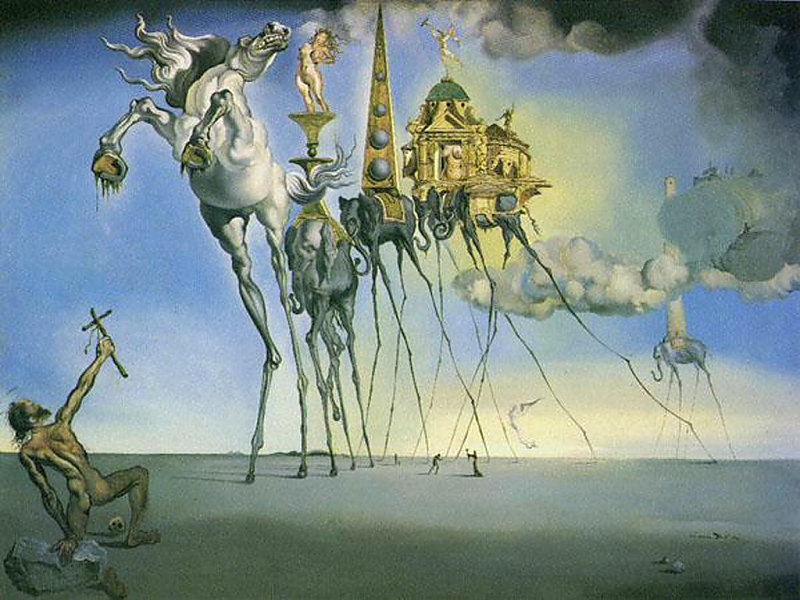

Преподаватель снова вспомнил «Произведение искусства будущего» Вагнера. Он подумал о глубинной силе, таящейся в толще людского и народного бытия даже тогда, когда не то что культура, — простая человечность почти стерта, а на их место приходит в лучшем случае — рык, а в худшем — звук механизма.

Ему казалось, что он выпил-таки водки. Воздух как будто наполнялся чем-то. В кружащемся, слепящем снеге затевал свой танец какой-то еще не получивший название праздник. Павел Степанович сел у Чайковского, не в силах совладать с собой. Его грудь буквально разрывала музыка, и он точно понимал, что принадлежит она не одному ему, а понемножку — каждому из прохожих.

В нотной тетради с чьим-то домашним заданием он стал набрасывать ноты — с такой же скоростью, с какой самые «подкованные» делают это на компьютере.

Вторая часть: Полегчало, или Кто стоит за Музыкой?

Третья часть: «Да за Россию я!» Что произошло с ЛГБТ-студенткой во время занятий

Четвертая часть: «Музыка не может делать вид, что все в порядке»