«Застывшие в неподвижности летающие объекты — метафора жизни в СССР накануне его гибели»

Бурная дискуссия, развернувшаяся вокруг инициативы московских властей по реконструкции цирка на проспекте Вернадского и сносу «знакового» для советской архитектуры комплекса зданий СЭВ, приковали общественное внимание к позднесоветскому архитектурному наследию. Последний, третий этап в развитии архитектуры СССР часто называют «советским модернизмом»: речь идет о зданиях, появившихся после постановления 1955 года «Об устранении архитектурных излишеств», когда советская строительная отрасль была искусственно «развернута» в сторону освоения западного опыта. В советском искусствознании этот термин, однако, не использовался: говорили о современном этапе развития архитектуры СССР, о новейшей архитектуре и т. п. Появление словосочетания «советский модернизм» связано с переосмыслением позднесоветской архитектуры как производной по отношению к архитектуре западной (на что, безусловно, есть свои веские основания).

В 2011 году в издательстве Taschen вышел альбом Фредерика Шобена под названием «СССР: Cosmic Communist Constructions Photographed» («Космические коммунистические конструкции в фотографиях»). В нем было представлено около пятидесяти наиболее выдающихся зданий позднесоветской эпохи. Автор альбома — известный французский журналист, фотограф и главный редактор модного журнала CitizenK — побывал почти во всех советских республиках и на Кубе. Этот альбом стал своего рода сенсацией, в кругах любителей архитектуры и дизайна он приобрел почти культовый статус и является самой издаваемой книгой издательства Taschen.

Здания, собранные Шобеном, говорили о самобытности позднесоветской архитектуры: автору книги удалось представить эти постройки как целостное явление архитектуры, в котором отразилась главная мечта эпохи — мечта о звездах. Вместе с тем он не идеализировал ни саму «космическую» архитектуру, ни позднесоветское время, в которое она создавалась. Фредерик Шобен ответил на вопросы редакции, поделился своими подчас очень тонкими наблюдениями и рассказал о том, как в советском модернизме отразились явления, гибельные для советского проекта.

Корр.: В чем, по Вашему мнению, основная причина беспрецедентного успеха книги, посвященной советской «космической» архитектуре 1960–1980 годов? С момента выхода в свет в 2012 году альбом был переиздан уже 40 раз, а количество проданных экземпляров превысило 200 тысяч. Часто говорят, что в России есть тоска по Советскому Союзу… Но нет ли ее на Западе — в той или иной форме?

Фредерик Шобен: Успех своей книги я объясняю тем, что во главу угла ставил чувственное восприятие, а не академические правила. Я считаю, что личное отношение может сказать больше, чем любые слова. И успех, о котором Вы говорите, лишь подтверждает этот тезис: люди приходят за эмоциями.

Я не архитектор и не теоретик архитектуры, и даже не совсем фотограф. Все началось с того, что я стал собирать «художественные образы» — фотографировать необычные здания, которые встречались мне в поездках по республикам бывшего СССР. В этих зданиях я обнаружил для себя нечто загадочное и затем попытался разобраться, что же стояло за всей этой «космической» архитектурой. Как она соотносилась с политическим, идеологическим и культурным контекстом своего времени? Я пришел к выводу, что самые экстравагантные постройки создавались в переломную для СССР эпоху, когда архитекторы получили совершенно неожиданную свободу творчества и смогли синтезировать самые разные влияния как внешние, так и внутренние, что позволило им создать собственный, ни на что не похожий язык.

Путешествуя по бывшим советским республикам, я тем не менее оставался человеком из другого мира. Именно поэтому меня обвиняли в «экзотизации» советской архитектуры, в «колониальном взгляде». На самом деле я подходил к предмету своего интереса непредвзято, с той свободой мысли, которая и открывает возможность в чем-то по-настоящему разобраться. На Западе принято показывать наследие советской эпохи в наихудшем свете. Я, напротив, хотел показать лучшее в этой архитектуре и намеренно романтизировал ее. Объективность не была моей сверхзадачей: я считаю личный взгляд куда более важным — из него и родилась эта книга, представляющая собой в первую очередь художественное высказывание и одновременно — дань уважения советским архитекторам.

Что касается ностальгии по Советскому Союзу, мне кажется, что сегодня на Западе от нее ничего не осталось — по крайней мере здесь, в Европе. В самые последние годы существования Советского Союза западная молодежь испытывала некое эстетическое очарование этим потусторонним миром антиутопии, надежно спрятанным за железным занавесом. Советский Союз воспринимался как тоталитарная система, угрожающая свободному миру — это было нервом эпохи. Стереотипы о страшном тоталитарном мире парадоксальным образом притягивали молодежь, которая стремилась вкусить «запретный плод». Популярные музыкальные коллективы обыгрывали тему апокалипсиса, и в этом шоу о конце света СССР неизменно отводилась главная роль. Хождение по лезвию бритвы было своего рода развлечением эпохи.

Позже, когда произошел обвал советской системы, отношение к ней резко изменилось. То, что происходило по ту сторону, было по-прежнему притягательным, но в ином ключе. Для многих на Западе крах СССР стал своего рода репетицией гибели того мира, в котором мы сами жили, началом конца нашего привилегированного уклада жизни. Возможность подобной катастрофы и для нас — вот что заставляло всматриваться в трагедию, которую переживала Россия в 1990-е годы. Олигархи, наркотики, обвал экономики, нищета и разгул преступности — ельцинская эпоха со стороны выглядела неким коллективным самоубийством, картинами Судного дня. И мы гляделись в нее, как в зеркало, затаив дыхание, и чувствовали уязвимость нашей западной системы, которая держалась на хрупком балансе и все время накапливала внутренние противоречия. И речь не только о вопросах экологии, но и просто о базовых экономических проблемах. И хотя со стороны катастрофа выглядит эффектно, для нас это зрелище было пугающим.

Корр.: Искусствоведы часто используют термин «советский модернизм», описывая архитектуру после смерти Сталина, имея в виду советский вариант западного модернизма — архитектуры в духе Ле Корбюзье или Луиса Кана. Почему вы от этого термина намеренно уходите?

Фредерик Шобен: Категории всегда ограничивают: они скорее говорят о том, как люди мыслят, чем об объекте, который этими категориями описывается. Конечно, постройки, собранные в альбоме, можно назвать «модернистскими», хотя, строго говоря, к модернистской относят архитектуру до конца 1970-х годов. Меня лично всегда больше «цепляла» архитектура 1980-х, которую определяют уже как постмодернизм. Это архитектура «на грани», и я бы назвал ее неоэкспрессионизмом. Я говорю о таких выдающихся зданиях, как, например, драматический театр Владимира Сомова в Великом Новгороде или водолечебница Ромуальдаса Шилинскаса в Друскининкае в Литве. Эти необыкновенные постройки очевидным образом выходят за рамки модернизма. В условиях разрушения советской системы, постепенно терявшей свои фундаментальные основания, архитекторы шли своими путями духовного поиска и поиска новых форм. Результатом этих усилий стала архитектура, которая в гораздо большей мере ориентировалась на собственные чувства и взгляды зодчих, чем на какую бы то ни было архитектурную доктрину. В каком-то смысле эти люди бросили вызов модернистскому канону, который имел сильные позиции в СССР. Поразительно, но в условиях ослабления центральной власти в конце 1970-х — в 1980-е годы советские граждане научились обходить ограничения системы — и это позволило им достигнуть той степени свободы, которая была недостижима на Западе. Западные архитекторы всегда были ограничены жесткими рамками конкуренции и строительного рынка и в каком-то смысле имели меньше творческих возможностей, чем их советские коллеги.

Корр.: Интересовала ли Вас когда-нибудь сталинская архитектура?

Фредерик Шобен: Она произвела на меня сильное впечатление. Я не был знаком с этим периодом советской архитектуры, и меня поразила ее монументальность и художественная выразительность, столь отличная от строгости предшествующего ей конструктивизма. Очень крупный итальянский архитектор и теоретик архитектуры Альдо Росси утверждал, что именно знакомство со сталинской архитектурой, которую он, будучи молодым человеком, увидел во время поездки в СССР в 1955 году, стало отправной точкой в разработке его собственной теоретической доктрины. Он критиковал модернистский подход к пространству как к чистому листу, на котором ничего нет, и защищал «средовой» или «контекстуальный» подход, учитывающий предшествующую традицию во всей ее многомерности. Именно он осознал, что суть архитектуры — в преобразовании уже существующего. Его девиз гласил: «Нужно использовать уже существующий материал, чтобы, позаимствовав его, затем „переварить“, переплавить».

Комментируя свой знаменитый проект плавучего «Театра мира» в Венеции, он писал: «Я полностью отвергаю лживо моралистический и мелкобуржуазный аспект современной архитектуры. Еще в начале своего творческого пути благодаря моему увлечению советской архитектурой я понял, что так называемая сталинистская архитектура — термин, который я использую в сугубо хронологическом смысле — была отброшена совершенно напрасно. Отказ от нее явился капитуляцией перед культом новейшей архитектуры, чей полный провал мы наблюдаем сегодня не только в Европе, но и во всех странах мира».

Корр.: Выдающемуся французскому архитектору Жану Нувелю принадлежит фраза о том, что «архитектура — это оставленный в камне след от цивилизации, культуры». Можно ли это высказывание применить к советской архитектуре, которую Вы изучали? Можно ли сказать, что она отразила коллективную мечту о космическом будущем человечества?

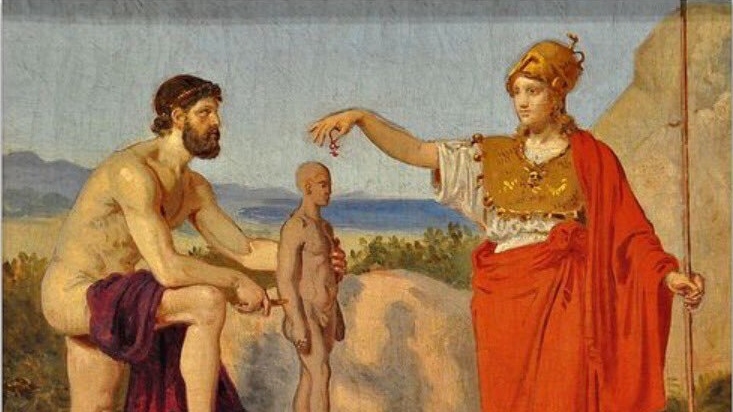

Фредерик Шобен: Несомненно! Принадлежность к определенной культуре требует от ее носителей укорененности, и архитектура позволяет «укорениться». Она подтверждает владение пространством через манифестацию своих культурных установок, которые традиционно, конечно, связаны с прошлым. Так, например, для французской аристократии XVIII века, то есть для наиболее интеллектуальных людей своего времени, эти установки — в смысле эстетики — были связаны с наследием Древней Греции и Рима: пейзажи этого времени запечатлевали античные руины и мифологические сцены, а архитектура эпохи классицизма вдохновлялась принципами Витрувия, величайшего римского архитектора и теоретика архитектуры. Античная культура, возрожденная Ренессансом, продолжала питать интеллектуальную жизнь Европы вплоть до крушения Наполеоновской империи. Затем во Франции наступил период Реставрации, когда через 20 лет после революции в стране была вновь установлена монархия, и в этот период произошло внезапное «открытие» Средневековья. Это движение «к корням» подтверждало законность власти монарха, апеллируя к историческому наследию Франции эпохи королей Средневековья. Эти примеры показывают, как прочно связаны друг с другом архитектура и идеология.

В ХХ веке парадигма поменялась: на смену взгляду в прошлое пришла одержимость прогрессом, устремленным в будущее. Говоря о советской «космической» архитектуре, нужно понимать, что речь идет о глобальном увлечении космосом, в котором был и сильный американский след. Эта была всеобщая мечта, эйфория от торжествующего модерна. Космос стал символом веры в безграничность технологических возможностей. Но в архитектуре нашло отражение и соперничество двух сверхдержав, двух конкурирующих проектов. Моим открытием было то, каким сильным было влияние американской архитектуры в последние десятилетия существования СССР. Проводником этого влияния были крайне двусмысленные американские выставки, проводившиеся в Советском Союзе начиная с конца 1950-х годов.

Эти выставки тщательно готовились, чтобы произвести максимальное впечатление на советскую публику. Их целью при этом был подрыв советских ценностей и пропаганда американского образа жизни. Отсюда, например, знаменитый «кухонный спор» между Никсоном и Хрущёвым. И американцы преуспели в своих начинаниях. Они использовали процесс сближения двух стран не для того, чтобы навести мосты между культурами, а с целью осуществить идеологическую диверсию, на которую советская сторона оказалась неспособной ответить. Можно сказать, что это был поворотный момент — первый шаг на пути к распаду советской системы. С этого момента она стала быстро утрачивать позиции, шаг за шагом смягчая и тем самым обессмысливая идеологические установки.

Не имея сил сопротивляться Западу, система стала копировать его, подстраивать все сферы своего бытия под стандарты западного мира. Это обернулось противоестественной зависимостью от заграничного образа жизни и культурных моделей. И модернизм был частью этой обольстительной утопии. На смену реализации коллективных целей в обществе возник запрос на самореализацию индивида, на свободу слова, на досуг и развлечения. Какими бы естественными эти требования ни казались сегодня, это был путь, ведущий к краху.

Корр.: В отличие от многих других, Вы разглядели поэзию в этой советской архитектуре, но поэзия эта для вас — и, правда, впрямь поэзия обреченности. В одном из эссе Вы пишете: «Навевающие легкую грусть о невозможности странствий летающие тарелки были необходимы, чтобы заговорить неподвижность и стагнацию терпящего крах проекта», — и кажется на первый взгляд, что это про советский проект, но вы, похоже, имеете в виду нечто большее, может быть — христианский проект в целом? «Ковчег погибели несется по волнам времени в сторону Чистилища — туда, где конец смыкается с началом. Остается лишь тосковать по утраченному Раю: глядя на интерьеры космических станций, созданные как будто для эмбрионов, мы понимаем, что если и есть где-то Рай, то точно не в будущем»… Может быть, речь идет о христианском проекте в целом?

Фредерик Шобен: Для меня эти здания эпохи освоения космоса стали своего рода метафорой жизни в СССР накануне его гибели. Летающие объекты, которые словно бы застыли, остановились в своем движении — они обнажают противоречие между системой с присущей ей косностью и механизмами подавления личности и этим, воплощенным в архитектуре, стремлением к полету. Складывается ощущение, что мечта о космосе была своего рода отдушиной, выходом за пределы суровой советской реальности.

На самом деле это противоречие между мечтой и реальностью носит универсальный характер. Мы всего лишь странники в этом мире, и если вы согласны с тем, что жизнь — от рождения и до смерти — это всего лишь путешествие, то космический корабль оказывается метафорой в самом широком смысле. Потребность в корабле говорит о хрупкости человеческого бытия и о стремлении людей обрести укрытие в условиях длительного плавания, у которого, к тому же, нет понятной цели и видимого конца. Как и любое другое архитектурное сооружение, корабль дает нам пространство комфорта. В конечном счете библейский ковчег — это образ матки, которая когда-то служила нам укрытием. Если рай и существовал, то, отправившись в странствие, мы оставили его позади, в материнской утробе.

Корр.: Не могу не спросить Вас о пожаре в Нотр-дам-де-Пари. Вы давно живете в Париже и любите свой город… Тронул ли Вас этот пожар? Что Вы скажете о реконструкции храма и о церемонии его освящения?

Фредерик Шобен: Это был настоящий спектакль. Нотр-Дам — это символ Парижа и предмет национальной гордости французов, и, конечно, без вмешательства политики не обошлось. Президент Франции попытался воспользоваться пожаром в своих личных интересах, требуя быстрого восстановления собора, которое преподносится как его личное достижение. Хотя в действительности проект финансировался и из Франции, и из-за рубежа.

Возникла эта странная идея украсить собор новым, современным шпилем. Слава богу, она была отброшена. Но этим дело не ограничилось: Макрон захотел заменить оригинальные витражи на новые, что, конечно, идет вразрез с принятыми во Франции нормами реставрации культурного наследия. Наконец, в храме появились новые элементы убранства, и что бросилось мне в глаза — камень стал практически белым.

Заменили ли его на новый или так беспощадно отбелили — не знаю, но внутри собор кажется теперь совсем другим. Он был очень темным — и эта темнота была по-своему впечатляющей. Теперь вместо нее — лоск американской пятизвездочной гостиницы. Нотр-Дам напрочь лишился следов времени, распрощался со своей многовековой историей: он был намеренно превращен в идеальную достопримечательность для туристов, окончательно потеряв свое религиозное и духовное измерение. Обновление собора стало торжеством современных либеральных ценностей Франции. Думаю, поэтому папа римский и не приехал на церемонию освящения. Для меня во всей этой истории интересно то, что к монументальной выразительности стремятся все идеологии — даже глобализм.