Регресс подкрался... незаметно? Или Кто главный враг России

«Предназначение». Выпуск № 4. 8 августа 2022 года

Продолжение. Начало в № 494

Всё сложное уничтожается прежде всего потому, что на его создание надо тратиться, и потому, что оно идет вразрез с новым принципом, согласно которому ты будь попроще, и к тебе потянутся люди.

С каким упоением выбрасывали на помойку книги, которые накапливались в знакомой мне поселковой библиотеке на протяжении чуть ли не столетия. Первое, от чего избавились в новой рыночной ситуации, — это накопленные книги. И непонятно даже, зачем было от них избавляться. Ну, конечно, не хотелось тратить деньги на обогрев библиотеки. И кому-то еще и примстилось, что если закрыть библиотеку, то в ней можно разместить какое-то подобие пусть и упрощенного, но всё же ночного клуба. Клуба развлечений.

Но в этом уничтожении было и нечто большее. Сказано было, что нужно упрощаться, и стали упрощаться. Потому что упрощаться всегда проще, чем тянуться к сложному. И это касается всего.

Одна из моих актрис рассказывала о том, как ее и таких, как она, били в школе одного благополучного региона за желание читать стихи.

Кому они этим мешали? Чем мешали? Опрощаться они мешали. Регрессу они мешали. Чем именно мешали?

Культурное растение прежде всего занимает какую-то территорию, и этим мешает сорняку. Но оно еще и напоминает сорняку о том прошлом, когда он был с территории вытеснен. Помнит ли об этом растение, вопрос открытый. Но люди-то уж точно помнят. И элита упрощения, то есть регресса, не может утвердиться без вытеснения с территории власти всего сложного. Да и зачем оно нужно? То есть, конечно, есть элементы сложности в воровстве. И их надо осваивать, а то тебя обнесут. Но остальное-то не нужно.

Доходило до полного абсурда. Я не понаслышке знаю, что Гайдар, и не он один, говорил, что людям бедным надо лечиться в амбулаториях и смириться с тем, что их там будут лечить примитивно и поэтому не от всех болезней вылечат. А люди богатые поедут лечиться на Запад, говорил Гайдар. Богатые люди скоро поняли, что до Запада не доедут. И стали создавать свои богатые клиники. На эти клиники было страшно смотреть, это было невероятное убожество, порождаемое представлением пришедшего к власти примитива о том, как его должны обхаживать.

Я привез с травмой своего товарища в одну такую знаменитую супербольницу. Оформлял поступление больного молодой доктор, знавший меня по телевизионным передачам. Он мне шепотом сказал: «Бегите отсюда быстро в больницу такую-то к такому-то, он меня учил. И он вашего товарища вылечит, а здесь его погубят за 300 евро в день».

Я что, выдумываю? Я просто делюсь крохотной частью того, что знаю.

Регресс создавать просто. А выводить из него трудно. В годы моего занятия геофизикой я три месяца жил на окраине дальневосточного поселка и наблюдал за одной молодой девушкой, которая росла в очень неблагополучной среде, но у которой были задатки для того, чтобы куда-то двигаться. Она была и умна, и толкова, и трудолюбива и так далее. И очень хотела выбиться в люди. Но я понимал, что поскольку она выросла в среде абсолютного примитива, в нехорошей среде, то в лучшем случае она выбьется и поступит в какой-нибудь техникум тогдашний (сейчас их называют колледжами). Но в серьезный институт она не поступит. Может, если она удержится и не соскользнет в то, что впитала, обитая в совсем нехорошей среде, то ее дети поступят в институт, но это всё не так просто. Бывают исключения ― Горький, Шаляпин, ―, но это редкие исключения, а я же говорю о макропроцессах, в которых участвует большое число людей.

Почему-то я сейчас вспомнил, что когда еще занимался экстремальным туризмом со сплавами, горными стенками и всем прочим, считалось, что обязательно нужно включить в группу женщину. Хотя бы одну. Ничего легкомысленного в этом не было. И феминизмом тогда еще и не пахло, он был чужд нашему обществу. Женщину считали нужным включать в группу экстремального туризма не потому, что это преодолевало мужской шовинизм. А потому, что боялись чрезмерного опрощения в чисто мужском коллективе. Ведь нагрузки действительно были экстремальными. А при экстремальных нагрузках процент используемой ненормативной лексики растет слишком стремительно. При наличии же женщины он растет медленнее. И опытные инструкторы говорили: «Возьмите женщину, пусть она несет рюкзак поменьше, лишь бы была, потому что когда эта ненормативность вспухнет совсем быстро и окончательно, то можно группу потерять. Можно назад не привести. Озверение может погубить группу».

Да-да, говорилось об озверении, то есть о регрессе. Утверждалось, что столкновение с определенной природной беспощадностью может заставить человека сбросить собственно человеческую сложность и опереться в себе самом на сдерживаемые доселе простейшие инстинкты. И тогда гибель. Об этом говорили инструкторы. Серьезно, прагматично, без всякого пафоса.

Помню, нам показывали один особо сложный маршрут, и мы как-то мрачно смотрели на него, и я спросил своего знакомого: «Ну что, пройти можно?» ― «Пройти-то можно, но только озверев». Это понятие «озверения», «озверивания», оно же не выдуманное. Оно использовалось.

Таковы мои частные воспоминания ― как психологические, так и социальные. Но ведь есть и исторический опыт человечества, в котором имели место некие периоды преобладания регрессивности. И эти периоды называются темными веками.

У меня, когда я посещал Крит, а делал я это многократно, возникало двойственное чувство по отношению к древней крито-минойской цивилизации. Она, с одной стороны, восхищала своей невероятной изощренностью, а с другой стороны, что-то в ней чудилось не до конца и не вполне человеческое. Неприятное что-то было в ней для меня лично, при всей ее божественной изящности, великолепии, всем прочем.

А вот когда экспедиция, которую я организовал и которая исследовала не только стандартный набор мест, в которых сконцентрированы памятники древнегреческой цивилизации, переехала с Крита в Микены, и я увидел Микенские ворота, то возникло чувство чего-то сложного и какого-то, может, и свирепого, но человечески сложного существования. Не изуверского чего-то такого. И в этом смысле, со всеми оговорками, ― хорошего.

Но ведь чем бы ни был вызван крах микенской цивилизации: Троянской войной, какими-то преступлениями Агамемнона, который разгневал богов, или иными причинами, ―, но факт краха налицо. Что-то долбануло по цивилизационному великолепию Микен. В данном случае даже не землетрясением, а чем-то рукотворным долбануло. И это с трудом завоеванное великолепие рухнуло в бездну регресса, дикарства, опрощения.

После такого быстрого обрушения из темных времен в Греции выбирались в течение многих веков. Причем примитивность темных времен лицезрели те, кто еще помнил про сложность микенской цивилизации. И эти недобитки прекрасно понимали на своем горьком опыте, что регресс-таки существует. Ну существует, и всё тут. А вот преодолеть его ох как непросто.

В Египте я бывал тогда, когда Каирский музей был еще в порядке. Смотришь на какую-нибудь палетку Нармера ― ХХХI век до нашей эры ― и, восхищаясь тонкостью, сложностью, понимаешь, что для того, чтобы из примитива выбраться в это, нужна же еще пара тысячелетий. Разводишь руками. Потом смотришь, как это упрощается на определенных этапах, как это уродуется, как исчезает мастерство, изысканность, как всё становится более и более примитивным. Разводишь руками и говоришь себе: так всё же регресс есть, он существует как что-то, данное нам в достаточно мрачных и острых ощущениях. Вот он!

Римская цивилизация со всеми ее водопроводами и прочим отнюдь не является предметом моего восхищения. В ней это крито-минойское изысканное злое начало, как мне кажется, просвечивает, ― в цирках и многих других ее проявлениях. Но ведь понимаешь, что это была цивилизация. А потом ты видишь, как на ее месте образовалась типичная деградационная свалка. И что обитатели этой свалки копошатся почти как звери, и выбираются из постримского регресса через много столетий. Столетий чего? Регресса.

Конечно, Джотто и архитектурные романские памятники впечатляют и восхищают. Но почему это так? Потому что христианство несло в себе не только отрицание предыдущей высокой цивилизации, то есть регресс, но и заряд будущей цивилизационной новизны, огромной цивилизационной сложности, которая еще не развернута, но будет развернута. Поэтому она оказалась спасительной.

Но даже при наличии такого заряда понадобился очень долгий путь, чтобы, наконец, в эпоху Ренессанса великие творения античности и достижения постантичного времени вошли в симбиоз и дали Леонардо да Винчи, Микеланджело.

Понимая это, понимаешь и другое. Что от цикличности в том, что касается развития культуры, уйти невозможно. Я не противник авангарда, но когда сначала всё восходит от раннехристианского относительного примитива к высотам Ренессанса, а потом начинаются конвульсии барокко, самоограничения классицизма, деформации декадентства, то наличие больших циклов в культуре становится очевидным.

С давних пор говорилось о том, что если техника может довольно долго развиваться ― от первого колеса до спутника, и это развитие на Западе происходит более или менее равномерно (в отличие от Китая, где всё по-другому), ― то в культуре-то всё совсем не так.

Она начинается каким-то восхитительным примитивом. Когда человек пытается постичь, например, тайну жертвенных страданий Христа и изображает что-то вроде как совсем простое, но от этого веет таким восторгом человека перед тем, что он называет идеалом и к чему тянется, что дух захватывает.

Потом форма приходит в более серьезные соотношения с этим содержанием. Она усложняется, а восторг остается. Это всё движется, и вот тогда возникает Джотто, Проторенессанс, потом позднеготическая классика и, наконец, человечество получает возможность восторгаться всем величием Ренессанса. Казалось бы, ему самое время двигаться еще выше, выше, выше. Но происходит другое.

На смену Ренессансу приходит далеко не безупречное и не безусловное барокко. Потом человечеству предлагается избыточная сухость классицизма. Потом начинаются декадентские фокусы. И оказывается, что культура, получив определенный импульс, начинает восходить, а потом… А потом нужен новый импульс. А без него, как без воды, «и не туды, и не сюды».

Что такое декадентство? Это и есть обоготворение формы, уже лишенной прочной связи с содержанием. Сначала эта связь слабеет, затем обрывается, потом форма начинает воевать с содержанием. Такая война приводит к полному исчерпанию и формы, и содержания. А потом либо возникает новый импульс, и начинается новое восхождение, либо цивилизация гибнет.

Что такое советское искусство? Это тончайший синтез изысканности Серебряного века, уже вполне декадентствующего, с новой волной. Что ее породило? Ее породил приход варвара в утомленную, уставшую от себя, потерявшую свой идеал досоветскую цивилизацию.

Варвар ведь может или уничтожить цивилизацию, в которую он вторгается, или эту цивилизацию полюбить ― начать к ней приглядываться, потом начать ей сочувствовать, пытаться чему-то подражать, потом переходить от подражания к самостоятельному исторически преемственному творчеству.

Советская цивилизация, что, собственно-то, могла соединить? Вот этого пришедшего из деревни или с рабочих окраин «варвара» ― он же страдающий эксплуатируемый класс ― с остатками заинтересованной в этом варваре русской дореволюционной интеллигенции, именующей его «народом-богоносцем», «народом страждущим». Нужно было как-то варвара с нею соединять, и это было осуществлено очень быстро. Как мне говорили совсем-совсем уже дышащие на ладан представители старого театра, это делали гардеробщицы, билетерши на спектаклях театра МХАТ, который был тогда еще не академическим.

Революционный матрос приходил в МХТ, который еще не был МХАТом, и не понимал, почему ему, собственно говоря, не сплевывать семечки на пол. А ему с огромным уважением говорили: «Ой, вы знаете, здесь этого делать нельзя, здесь храм искусства». ― «Какой, растудыть, храм искусства?» ― «Да-да, храм».

И почему-то революционный матрос понимал, что те, кто ему это говорят, верят в то, что это храм, и заражался этой верой. Как он это понимал ― отдельный вопрос.

В одном старом советском фильме комиссар говорит рабочему во время взятия Зимнего: «Иди, охраняй этого Аполлона». Рабочий возражает: «Это не Апполон, это ― Венера!» «Один черт!» ― так отвечает комиссар, но настаивает на том, чтобы статую охраняли, потому что теперь она принадлежит победившему классу, от лица которого он выступает.

Конечно, не комиссары, плохо понимавшие, но инстинктивно желавшие сохранять культуру, управляли процессом нового культурогенеза. Им управляли большевики, которые были частью старой достаточно утонченной, но не уставшей интеллигенции. Разве это не так? Кем были Ленин, Луначарский? Тот же Троцкий, Красин, Кржижановский? Они были частью старой разночинной интеллигенции. И одновременно были прочнейшим образом связаны с народом, то есть с варваром. Они внушили варвару, что ему нужна культура. Что она теперь его, что он — господствующий класс, и ему надо всё осваивать, и он осваивал. Они соединили этого варвара через себя со старой интеллигенцией. Вот и произошло нечто, конечно, являющееся и прогрессом, и прорывом, и культурогенезом.

У меня отец приехал из кавказской деревни. Через три-четыре года существования в Москве, где он одновременно и вагоны грузил, и грыз гранит науки, и чужой для него язык осваивал, отец уже прекрасно знал всех актеров и актрис МХАТа, ходил на спектакли по многу раз ― на галерку, на последний ярус, обсуждал проблематику спектаклей МХАТа, бешено аплодировал: «Хмелев! Андровская!» Ему этого хотелось, и ему в этом помогали. Причем помогали требовательно.

Деградацию советского образования в хрущевскую эпоху породила так называемая гонка за успеваемостью. Было заявлено, что нет плохих учеников, а есть плохие учителя.

В двадцатые-тридцатые годы никто ничего такого не заявлял, и в сороковые-пятидесятые тоже. Говорилось другое: «Если ты не тянешь по-настоящему ― иди на завод, мы не дадим тебе учиться кое-как для того, чтобы в отчетах получать победные цифры успеваемости. Мы отсеем тех, кто может и хочет, соединим это „может“ и „хочет“, поможем ему и толкнем всё это вперед».

На одного моего отца, который подголадывал, недосыпал и яростно учился, то есть выдерживал предлагаемые нагрузки, было человек пять, которые нагрузок не выдержали.

Между тем тогдашний новый варвар был привычен к нагрузкам. В условиях чудовищной крестьянской нищеты шел беспощадный отбор. Слабые умирали.

Мой отец с четырех-пяти лет обрабатывал такую каменистую землю, которой не было в Рязани и уж тем более в Краснодаре. И он знал, что если даст слабину, не дообработает, то буквально умрет с голоду. Так вливалась новая кровь в устаревшую досоветскую цивилизацию.

Я много раз говорил о том, что если смотришь на Советскую армию во времена Великой Отечественной войны, то сразу понимаешь, что эта армия существенно крестьянская. Что «дети Арбата» ― это, конечно, хорошо, я никоим образом не хочу это девальвировать ― нужна была молодая советская интеллигенция, она совершила свой подвиг и почти вся усеяла своими костями поля сражений Великой Отечественной войны, всё так. Но в основном-то армия была крестьянская, двужильная, которой дали относительно простое и дешевое, но эффективное оружие. Она им научилась пользоваться, соединила в себе эту русскую крестьянскую смекалку, которая касалась всех народов России, с чем-то, что было дано стремительной индустриализацией, осуществленной с 1929 по 1940 год ― за одиннадцать лет. Отсчитайте 11 лет с 1991 года и спросите, что осуществлено? Всё станет ясно, вся разница.

И если мир спасли от фашизма и произошли чудеса типа спутника, которые потом заваливались в эпоху перестройки, то они произошли только потому, что соединилось вот это варварское нечто с тем, что несла как свою мечту и свой крест дореволюционная интеллигенция, повторявшая: «Сеятель знанья на ниву народную, <…> сейте разумное, доброе, вечное» и так далее.

Я наблюдал за деградацией этой установки уже в ее позднесоветском варианте, когда проходил практику в конструкторском бюро в издательстве «Московская правда», где чертились всякие изделия. Не в комнатах, где писались тексты, а получая практику чертежника. Одна довольно модная дама, которая должна была передавать чертежи рабочим, каждый раз, приходя назад в конструкторское бюро, говорила: «Наш славный гегемон опять пьян», «Я иду к гегемону, а он лыка не вяжет». Каждый день!

Формировалась другая, антинародная установка, причем формировалась теми, кто зачастую или просто выходил из социальных квазигетто, из низов, или выходил из гетто настоящих, этнических, именуемых зонами оседлости. И, выходя оттуда, сначала проявлял раннюю любовь к народу, который обеспечил этот выход, поддержав революцию, а потом начинал этот народ ненавидеть за то, что тот революцию поддержал.

О такой метаморфозе ерничали в советский период: «Вышли мы все из народа, как нам вернуться назад?»

Но обсуждение этой метаморфозы не входит сейчас в мою задачу. Здесь я хочу обратить внимание на то, что сложно организованная субстанция человечности в Советском Союзе сформировалась. Она сформировалась и в научной ипостаси, и в культурной, и в моральной, и во всех прочих ― комплексно. И что факт наличия такой субстанции и означает сопричастность советской цивилизации тому, что называется настоящим, а не выдуманным, прогрессом.

Почему удалось добиться такого результата ― отдельный вопрос. Возможно, потому, что в условиях осажденного лагеря номенклатуре нужны были ученые, чтобы самой уцелеть. Не будут ученые успешно исследовать атом ― не будет атомной бомбы. Не будет атомной бомбы ― не будет государства. Может быть, возобладало это, а может быть, не сразу остыл сам коммунистический проект, и его энергия успела что-то взрастить. Важно, что оно очевидным образом сформировалось. И что сформировалось оно не само собой, что это взращивали.

Шла сшибка мегацивилизаций. В рамках этой сшибки было важно всё, не только, кто спутник запустил. Говорилось: «Вот у вас Фолкнер, а у нас Шолохов. У вас Оппенгеймер, а у нас Курчатов». Говорилось с гордостью. Не потому, что надо было что-то сболтнуть, а потому, что это надо было пережить.

В культуре, созданной советской цивилизацией, и одновременно создавшей эту цивилизацию, в двадцатые годы доминировало новаторство, стремившееся расплеваться с дореволюционным культурным прошлым. Это правда. Предлагалось даже «сбросить Пушкина с корабля современности». Это тоже правда. Конечно, ничего подобного не допустили бы ни Луначарский, ни Горький. Но Пролеткульт наломал немало дров в двадцатые годы, хотя к одной только ломке дров его деятельность категорически нельзя сводить, он и полезного сделал много.

Но Сталин в тридцатые годы запустил совсем другой процесс. Он взял высокоразвитую дворянскую антибуржуазную (это очень важно!) ― и потому просоветскую ― дореволюционную цивилизацию и передал ее народу. Я опять-таки в виде просто очень яркого примера говорил, что доходило до того, что на Политбюро обсуждался вопрос, как в массовом количестве произвести советское шампанское, потому что прежний господствующий класс пил шампанское, но он был малочисленный. А у нас новый господствующий класс ― пролетариат, рабочий класс, трудовое население. Оно всё должно пить шампанское, чтобы ощущать себя новым господином, хозяином земли. Об этом говорилось всерьез и не где-нибудь, а на заседаниях Политбюро! Так хотелось вот эту дворянскую, еще раз подчеркну ― антибуржуазную, поэтому созвучную всему советскому, культуру передать народу. И передали. И возник этот новый синтез, и он создал какой-то взлет, а потом началось то, что называется культурно-цивилизационной усталостью, декадентством ― мы же это тоже наблюдали.

И, наверное, можно было попытаться снова это преодолеть, если бы не известное заявление, одно-единственное, с которого всё началось. А заявление это состояло в том, что всё сложное слишком дорого стоит и оно нам не по карману. Конечно, в этом была правда. Да, конечно сложное очень дорого стоит. Но без него невозможен не только суверенитет, о котором всё время говорится. Без него невозможна сколь-нибудь полноценная общественная жизнь. Невозможно несение народом креста государственности, который ведь народу приходится нести.

Потеряешь лидерство в космосе ― проиграешь гонку вооружений. Проиграешь гонку вооружений ― потеряешь страну. А как обеспечить лидерство в космосе, не развивая фундаментальную и прикладную науку? А как ты сможешь их развивать без полноценной культурной жизни? Не сможешь ты, не предъявляя культурной полноценности, отстоять себя в качестве супердержавы.

Супердержаве нужен взлет культуры. Даже если этот взлет содержит в себе зародыши опасной фронды, он всё равно нужен.

Всё сложное и впрямь стоит дорого. И ты его не продашь, как бублик на базаре. Но ты с его помощью, с помощью этой сложности создашь спутники, ракеты, и к тебе не сунутся. А если ты всё сведешь к бублику, то к тебе сунутся. Разве не это видим?

Итак, сначала было создано сложное, а потом было сказано: «Давайте его сбросим, потому что оно мешает нам быстро обогатиться». Ну прямо так, без затей было сказано.

Чубайс откровенно говорил, что испытывал сложное чувство по поводу поддержки, которую Ельцину оказывала научно-техническая интеллигенция. Он был ей благодарен за поддержку, но одновременно понимал ― прямо об этом говорил ― что именно эту интеллигенцию он, Ельцин и вся команда, пришедшая к власти, должны пустить под нож для избавления от сложности и стремительного обогащения.

Сложность тяготила и мешала. Ее надо было сбросить. Ее сбросили. Под нож пустили не только научно-техническую интеллигенцию. Под нож пустили всё избыточно сложное и наиболее трудновосстановимое. Ведь это не сплетни, что Гайдар говорил: «Бедные пусть лечатся в земских больницах, амбулаториях, ну не от всех болезней вылечат, а богатые пусть ездят». Это же правда! Значит, был сброшен целый модуль высокоорганизованной, мучительным трудом создававшейся медицины. Всё, что передавало эстафету, все эти клятвы Гиппократа и так далее. Все научные достижения, все эти искания Семашко, Введенского, Сперанского, Ухтомского, много еще кого. Всё было сброшено. И этот сброс модуля, не обязательно научно-технического, а комплексного, назвали оптимизацией. Так же осуществили сброс везде, во всем.

Говорилось: «Зачем нужны свои высокотехнологические изделия, если можно купить? А купить можно, потому что мы ― сырьевая держава и сырья у нас дофига. Так мы его быстро продадим, особенно не будем заморачиваться какими-то сложностями, войдем в глобализацию, на деньги всё остальное купим ― и будет у нас рай на земле, для нас».

Такие разговоры сопровождались реальными действиями по ликвидации сложности. То есть по осуществлению регресса. Прогресс создает сложность, регресс ее уничтожает. Уничтожалось всё сложное: советская педагогическая школа, советская медицина, советская культура, советская мораль, советская инженерная школа, советская наука, советская человечность. При этом якобы всё это уничтожалось по причине советскости. Оно же советское, то есть плохое. Советское ― значит отличное, а теперь советское ― значит чудовищное. Так ведь нет. Видели именно сложность, хотели уничтожить ее. Плевать было на то, что она советская ― важно было сложность, эту сволочь, уничтожить. Всюду, где только можно.

Как тут сочеталась внутренняя потребность в упрощении и интересы западного хозяина ― это другой вопрос. Важно, что некий коллективный детина долбанул всем этим административно-рыночным, политическим, идеологическим упрощенчеством по сложности так, что она разлетелась вдребезги. Или по крайней мере вдребезги разлетелась ее большая часть. И породила это не только глупость, не только примитивность определенного ново-элитного контингента.

Осуществлялась и сознательная, особо пакостная вторичная варваризация. Потому что у нормального варвара есть тяга к цивилизации, и здоровье есть, и определенные моральные основания. А вторичная варваризация всегда соединяется с имморализмом, подорванным здоровьем, пьянкой и бог еще знает чем. Да и отсутствием привычки к труду, абсолютным отсутствием этой привычки. Этого всего нет, а есть много амбиций и жажда саморазрушения и разрушения окрест себя. Откуда жажда? От необходимости подпитывать чем-то свою ничтожность. Вы представляете, сколько еще предстоит наесться этого, сколько еще в этом горечи и гадости предстоящей?!

Нормальное государство вот такую горечь, такую гадость должно уничтожать в зародыше. А у нас в течение последнего тридцатилетия это всё только поддерживалось постоянно.

А началось еще в перестроечную эпоху. И не по бестолковости. Не по незнанию.

Где-то в конце восьмидесятых в Политехническом музее я встречался лично с Иваном Тимофеевичем Фроловым, был такой академик, советник Горбачева. И он говорил: «Ну что, мы сейчас то, что нас не устраивает в общественной жизни, будем репрессивно, административно подавлять, не арестовывать, конечно, а просто использовать партию для подавления. А дальнейшее отдадим живому творчеству масс».

Я обратил внимание своего собеседника на то, что такое сочетание подавления и «живого творчества масс» как раз и порождает регресс. Что если больному провели операцию, нечто отрезали, то предоставлять дальнейшее собственно восстановительной жизнедеятельности организма как-то странно, надо всё же рану зашить. А не ждать спонтанной послеоперационной реабилитации.

Мне на это Фролов сказал: «Да, ну да, всё так, а что поделаешь? Процесс пошел».

Я спросил: «Вы процессом называете системный регресс?»

Мне было отвечено: «И его тоже».

Ельцин, придя к власти, пообещал построить капитализм за пять лет. То есть к 1996 году. И он сдержал обещание. Лукаво умолчав при этом только об одном, что за пять лет в стране, где совсем нет легального первоначального накопления капитала, может быть построен только криминальный капитализм.

Что такое легальное первоначальное накопление капитала как лекарство от регресса и криминальности?

В Англии, Франции, Голландии, Италии буржуазия складывалась столетиями. Ну были там и пираты, и всё что угодно, конечно. Но ведь были не только они. Были буржуа, они всё время что-то делали, изготавливали гончарные изделия, дома строили, в кузницах чем-нибудь занимались, чем-то торговали, медленно накапливали средства в этих лавках, ремесленных мастерских и так далее. В Англии вдобавок первоначальное накопление капитала было дополнено согласием феодала перейти на буржуазные рельсы, используя в качестве первоначального капитала земельную собственность.

Что существовало в качестве легального первоначального накопления в Советском Союзе, где ни о каком подспудном легальном росте буржуазии не могло быть и речи? Ведь не могли же деньги, откладываемые теми же академиками как легально наиболее обеспеченными представителями советского общества, позволить этим академикам купить Красноярскую ГЭС или «Норильский никель»?

Значит, при быстром построении капитализма, осуществляемом Ельциным, надо было опереться на нелегальные накопления капитала. То есть или на криминал, или на такие спецслужбистские заначки, которые были еще криминальнее самого криминала. Это и было сделано.

К власти пришел, скажем так, отчасти просто уголовник. А отчасти такой квазипарауголовник. А такой слой жаждет регресса. Потому что регресс ему по нутру.

Пришедших уголовников никакая большевистская партия не облагораживала, как когда-то, направляя в московский уголовный розыск и следя за перевоспитанием. Им дали разгуляться по полной. Ну так они и разгулялись, принеся этим разгулом что? Всё тот же регресс.

Я не против блатного фольклора как такового. Он есть везде. Но только в постсоветский период нашей жизни этому фольклору дали на откуп не подворотню, а крупные радиостанции ― «Шансон», «Лесоповал».

А криминальная лингвистика стала политическим языком правящего класса. Какую бы проблему ни обсуждала элита 1990-х, она при обсуждении всегда говорила об одном и том же ― этого «отымеем», и этого «отымеем», всех «отымеем». Конечно, слово «отымеем» звучало в сугубо ненормативной, матерной редакции.

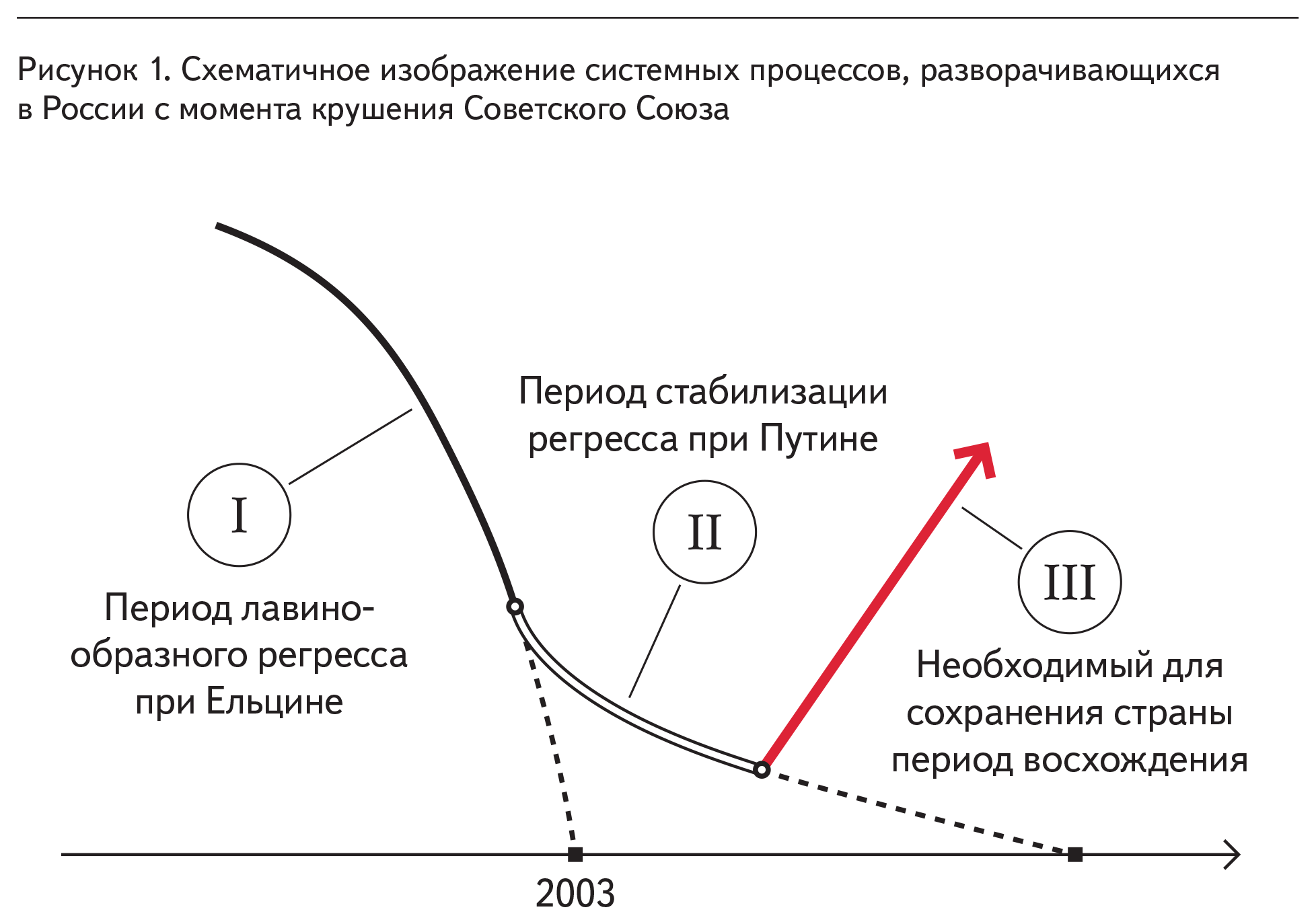

Посмотрите на рисунок (рис. 1) внимательнее. На нем ведь не выдумки продемонстрированы. На нем продемонстрирована реальность ельцинского и постъельцинского регресса. Того регресса, который при Ельцине имел именно лавинообразный характер.

При таком регрессе расправляются со всем, что было завоевано с невероятным трудом, талантом, жертвенной самоотверженностью. Всё это пускали безжалостно под нож.

Во-первых, просто физически ― с помощью уничтожения лишних при упрощенчестве конструкторских бюро, способных как-то справляться с задачей создания более или менее сложных устройств… «Зачем нам это всё, когда купим на Западе?..»

То же самое касалось очень многих крупных научных центров, которые признавались ненужными в условиях долговременного отказа от чего-либо, кроме заимствования, или недофинансировались, или всё так менялось, что они переставали работать, или эта так называемая конверсия заводов. Ну и чем это не регресс?

А во-вторых, менялся сам тип каналов вертикальной мобильности, менялся социальный профиль общества. Поясню. Пока я был младшим научным сотрудником без степени, я получал очень мало в своем академическом институте. Как только защитил диссертацию, стал получать вдвое больше. У меня была написана докторская, защитил бы ее ― получал бы еще вдвое больше. А академики и членкоры были чуть ли не самым высокооплачиваемым слоем общества. В этом было признание общества, признание нужности, тип иерархии, тип престижа и тип уважения общества по отношению к таким-то слоям населения. Вот где соль земли! Не у бандита, который хапнул миллиард!

Как только весь престиж был сведен к обладанию сугубо материальными возможностями, а эти возможности оказались в руках разнокачественных братков и полубратков, как вы убедите ученого, врача, инженера в том, что он действительно нужен, и его труд по-настоящему престижен? Как только весь престиж сведен к обладанию сугубо материальными возможностями, а эти возможности оказались вот в таких руках, то как вы обеспечите эстафету поколений?

Все, кто могли передать эстафету в хорошо знакомой мне геофизике, ушли в небытие. Их место заняли очень разные люди. А система помогает продвинуться в отрасли только тем, кто ей созвучен. То есть она содействует всё тому же регрессу. И уж никак не проявляет воли к противоположному.

Противоположному мешает и расстановка элитных сил, и элитная субкультура, и возникшая уже традиция, от верности которой молодежь не хочет отказываться, не понимая, зачем от этого отказываться.

Я помню, как после 1996 года очень сильно тогда двигавшийся наверх Ходорковский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) решил прочитать лекцию, по-моему, в Финансовом институте. Где готовилась молодая поросль. Старый волк пришел обучать молодых волчат. И что же он им сказал?

«Да, ― сказал он, ― мы воровали. А вы теперь воровать не будете».

Раздался гогот, и никакие заведующие кафедрами, деканы и прочие не могли удержать этих волчат из Финансового института, которые под гогот: «Ну дает, ну козел!» ― стали выходить из аудитории. Потому что никто не хотел отказываться от воспроизводства той модели обогащения, которую реализовал сам Ходорковский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) ― он-то всё, что нужно, получил, и от этого не отказывается. «Ну так пошли дальше. Теперь будем грабить его, ― сказали молодые волчата. ― Но будем грабить».

А для этой модели обогащения качества таких людей, как Курчатов или Ландау, были не нужны. Нужны были другие качества.

Их требовала эпоха, они порождали определенные тенденции. И эти тенденции никто не останавливал. Их, напротив, развивали. Никакого пресечения криминального первоначального накопления капитала не было и в помине. Менялись лидеры такого накопления, но не его природа.

А если не разорвать, причем очень свирепо, с этапом криминального первоначального накопления, если не отрезать криминальный полип от общества, на теле которого этот полип вырос, то полип со временем начнет превращаться в раковую опухоль, потому что все будут тянуться туда, и самым главным станет грабеж, и он будет воспеваться.

Низкоорганизованный человеческий материал в элите соединяется с волей к низкой организации жизни и к пониманию, что только за счет этой низкой организации ты можешь обогатиться. Для того чтобы крупно хапнуть, надо перестать развивать индустриальные и постиндустриальные силы. Надо воровать бюджетные деньги, которые иначе будут направляться на вот это самое развитие, будь оно неладно. То есть куда-то в армию, в ВПК, еще куда-то. Обнесут, не дадут всё забрать на обогащение. Безобразие!..

И вообще речь идет о чем-то большем. Вы не чувствуете вот этот воздух опрощения? Всё большего опрощения? Это чудовищное опрощение ― «будь попроще» ― лезло и лезет из всех дыр, оно передается от высшего класса вниз. Рыба тухнет с головы. Улица опрощалась так же, как опрощались верхи, средние классы опрощались так же, как улица. Это было всеобщим явлением.

Взять тот же разврат. К нему легко подтолкнуть, он легко разрушает всё сложное в человеке. Но он же еще и определенные стандарты диктует по принципу «кто к нему готов ― хороший, кто нет ― плохой, а это мы будем подавлять и бить за чтение стихов в школах».

Теперь я перехожу к тому главному, без чего никакой целостной картины нет и не может быть. Понимаю, что есть люди, искренне считающие, что регресс был не сдержан в путинскую эпоху, а переломлен. Понимаю также, что есть люди, отдающие себе отчет в том, что такого перелома не было, а имело место другое ― сдерживание регресса, снижение скорости регресса, но не его перелом. И что люди, отдающие себе в этом отчет, по тем или иным соображениям не считают нужным делиться своими представлениями с обществом.

Но, понимая всё это, я понимаю и другое. То, что без учета влияния регресса на то, что происходит сейчас, нельзя выстоять в долговременном конфликте с Западом. Такое понимание категорически необходимо. Надо знать, что происходит это. Надо не впадать от данного знания в уныние и надо оказывать эффективное противодействие остервенелым попыткам Запада добить нас до конца. Запад-то понимает наше реальное состояние и действует сообразно этому пониманию, а не иллюзиям по поводу вставания с колен.

Я называю такое противодействие ― противодействием, находящимся по ту сторону унылости и эйфории.

Дело не в спецоперации, которая идет не худшим образом, а в той нашей бытийственности, которая вся подвязана, во-первых, к регрессу, который не остановлен, а сдержан (это абсолютно разные вещи), и, во-вторых, к наращиваемой Западом остервенелости.

Вглядитесь еще раз в предложенный мною рисунок (рис. 1). И давайте далее мы, обсудив регресс как центр, ось, сердцевину происходящего, признав, что он существует, что это не ярлык, не дешевое словцо, а серьезное и ответственное понятие, признав всё это, давайте присмотримся под этим углом зрения к различным уровням и аспектам нашего сугубо конкретного бытия. И поймем, как именно этот регресс влияет на самое злободневное.

(Продолжение следует.)