Ученые разрешили 200-летнюю геологическую загадку выращивания доломита

Причину, которая не позволяла ученым вырастить в лабораторных условиях минерал доломит, установили исследователи Мичиганского университета (UM) и Университета Хоккайдо. Об успехах исследователей сообщает 24 ноября совместный пресс-релиз университетов.

Открытие ученых можно использовать для создания новых бездефектных полупроводников и в ряде других приложений.

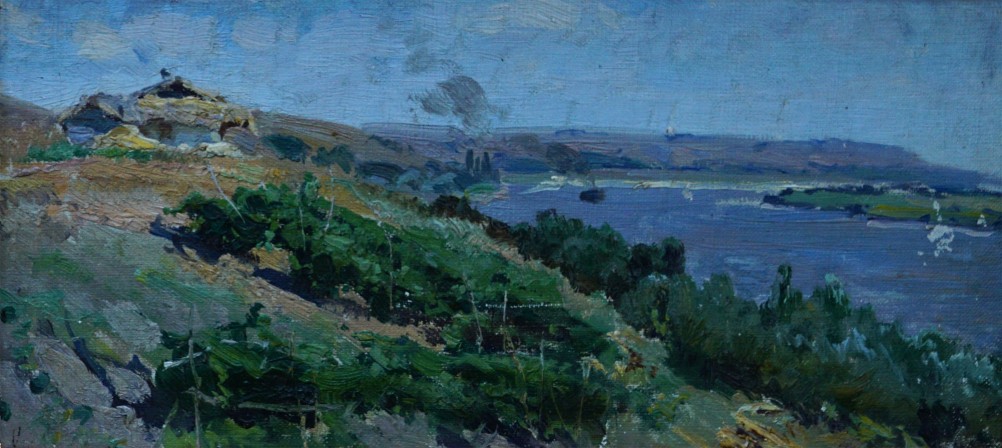

Доломит очень широко распространен в древних горных породах возрастом более 100 миллионов лет. Он образует целые горы, как, например, на севере Италии, где такое имя получил горный хребет (Доломитовые Альпы). Однако в более молодых породах доломит встречается редко, и его не смогли получить в лаборатории в условиях, соответствующих естественным, в течение 200 лет.

Новая теория американских и японских ученых, разработанная на основе атомного моделирования, впервые помогла им вырастить минерал при обычной температуре и давлении. Она же объясняет небольшое количество доломита в более молодых породах.

Результаты исследования были представлены в статье «Растворение обеспечивает рост кристаллов доломита в условиях окружающей среды», опубликованной в журнале Science.

«Если мы поймем, как доломит растет в природе, мы сможем изучить новые стратегии, способствующие росту кристаллов современных технологических материалов», — пояснил автор статьи, профессор кафедры материаловедения и инженерии Dow в UM Вэньхао Сан задачу исследования.

Их исследовательская группа стала первой, кто выяснил, как доломит растет в природе. Образование минералов осадочных пород, таких как доломит, происходит в воде. Атомы обычно аккуратно осаждаются на краю растущей поверхности кристалла.

Но край роста доломита состоит из чередующихся рядов кальция и магния, а в воде кальций и магний прикрепляются к растущим кристаллам доломита случайным образом, создавая дефекты, препятствующие образованию дополнительных слоев. При этом скорость роста доломита снижается так сильно, что для создания одного слоя упорядоченного доломита в природных условиях потребовалось бы десять миллионов лет.

Однако в дело вступает нестабильность неупорядоченных атомов, приводящая к их достаточно быстрому растворению при промывании минерала водой, например, дождями или приливами. Многократное смывание таких дефектов приводит к тому, что формирование слоя доломита происходит всего за несколько лет, а за геологическую эпоху возникают целые горы доломита.

Исходя из этого, ученые предположили, что для выращивания доломита в лаборатории необходимо по мере роста устранять дефекты минеральной структуры. Для моделирования роста доломита исследователи рассчитали силу связи атомов при прикреплении их к поверхности доломита.

Поскольку для точного моделирования требуется учесть энергию каждого отдельного взаимодействия между электронами и атомами в растущем кристалле, это потребовало бы огромных вычислительных мощностей. На помощь пришло программное обеспечение, разработанное в Центре материаловедения с прогнозируемой структурой (PRISMS) UM.

Один из ведущих разработчиков программного обеспечения (ПО) и научный сотрудник факультета материаловедения и инженерии UM Брайан Пучала рассказал, что созданное ими ПО вычисляет энергию для некоторых атомных расположений, а затем экстраполирует, чтобы предсказать энергии для других расположений на основе симметрии кристаллической структуры. Этот метод позволил смоделировать рост доломита в геологических временных масштабах.

«Каждый атомарный шаг на суперкомпьютере обычно занимает более 5000 часов процессора. Теперь мы можем выполнить тот же расчет за 2 миллисекунды на настольном компьютере», — рассказал докторант в области материаловедения и инженерии и первый автор исследования Джунсу Ким.

Теорию Сана и Кима формирования доломитовых пород доказывает тот факт, что те немногие районы, где в настоящее время образуется доломит, периодически затопляются, а затем высыхают. Но одних таких доказательств недостаточно, чтобы научно подтвердить теорию.

Профессор материаловедения из Университета Хоккайдо Юки Кимура и научный сотрудник лаборатории Кимуры Томоя Ямазаки для проверки новой теории использовали трансмиссионный электронный микроскоп.

«Электронные микроскопы обычно используют электронные лучи только для изображения образцов, — пояснил Кимура. — Однако такой луч может расщеплять воду, в результате чего образуется кислота, вызывающая растворение кристаллов. Обычно это плохо для визуализации, но в данном случае растворение — это именно то, что нам было нужно».

Исследователи поместили крошечный кристалл доломита в раствор кальция и магния, и осторожно направляли на него электронный луч 4000 раз в течение двух часов, растворяя образующиеся дефекты. После обработки импульсами доломит вырос примерно на 100 нанометров. И хотя ученые получили за два часа лишь 300 слоев минерала, раньше в лаборатории никогда не удавалось вырастить более 5 слоев доломита.

Ученые считают, что результаты их исследования помогут инженерам производить более качественные материалы для полупроводников, солнечных панелей, аккумуляторов и других приборов.

«В прошлом производители кристаллов, которые хотели изготавливать материалы без дефектов, старались выращивать их очень медленно, — отметил Сан — Наша теория показывает, что можно быстро вырастить бездефектные материалы, если во время роста периодически устранять дефекты».

(теги пока скрыты для внешних читателей)