Сибирские ученые исследуют микробиом туберкулезных очагов в легких

Особенности состава, структуры и прогностического потенциала бактериальных сообществ (микробиомов) туберкулезных очагов в легких изучают с целью разработки новых подходов к лечению туберкулеза ученые Института эпидемиологии и микробиологи Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека (ИЭМ НЦ ПЗСРЧ), 25 марта сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири» со ссылкой на пресс-службу НЦ ПЗСРЧ.

В качестве материалов для исследований ученые использовали образцы туберкулем, иссеченных в результате хирургических операций. Для сравнения ими были взяты образцы не пораженной опухолью ткани легкого, полученные при операции рака легкого.

Выполненная исследователями Института эпидемиологии и микробиологи работа стала важным шагом на пути к раскрытию роли микробиомов туберкулем в патогенезе туберкулеза, которое поможет в разработке новых методов борьбы с этой серьезной болезнью.

Результаты исследования иркутские ученые представили в статье «Анализ разнообразия и функционального потенциала бактериальных сообществ туберкулезных очагов», опубликованной в журнале издательства РАМН «Клеточные технологии в биологии и медицине».

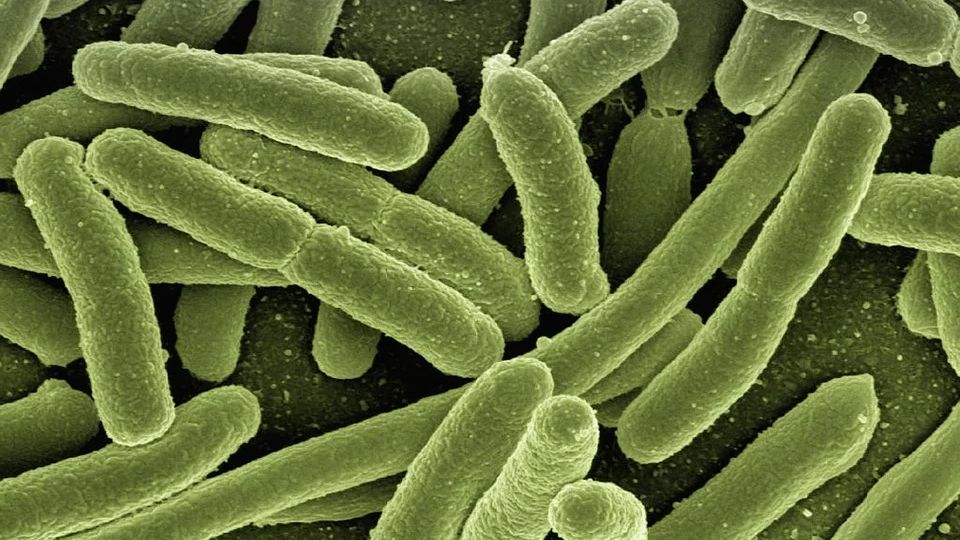

Глубокое изучение микроба легких из-за труднодоступности объекта для исследований стало возможным лишь в последнее время, в том числе благодаря метагеномному секвенированию. Ранее же ошибочно считалось, что дыхательные пути человека стерильны.

К настоящему времени наука уже получила большое число данных, свидетельствующих об участии динамичных бактериальных сообществ нижних и верхних дыхательных путей в патогенезе респираторных заболеваний, однако процессы в микробиоте легких при туберкулезе еще остаются малоизученными.

Ученые Института эпидемиологии и микробиологии НЦ ПЗСРЧ посвятили изучению микробиома легких при туберкулезе не один год исследований. Ими была создана концепция, по которой развитие туберкулезной гранулемы может зависеть от присутствия в очаге определенной микробиоты.

Руководитель научного проекта, директор ИЭМ НЦ ПЗСРЧ доктор медицинских наук Олег Огарков пояснил:

«Исследование микробиома туберкулезного очага перспективно для решения важнейших задач российского здравоохранения, направленных на разработку новых методов диагностики, профилактики и контроля этого опасного инфекционного заболевания».

Науке известно, что Mycobacterium tuberculosis может вызвать структурные изменения в легочной ткани. В заключительной стадии, предшествующей распаду, это творожистый некроз, «казеум» (по латыни сыр). До настоящего времени роль микроорганизмов казеума науке не была известна.

«Проведенное нами секвенирование вариабельных фрагментов гена 16S рРНК хирургически иссеченных туберкулем и биоптатов нормальной ткани легкого, — далее пояснил руководитель исследований, — позволило охарактеризовать разнообразие и прогностический потенциал бактериальных сообществ».

Олег Огарков отметил, что благодаря коллегам из Иркутского медицинского университета, Иркутской областной клинической туберкулезной больницы и Иркутского областного онкологического диспансера исследователи могли работать с уникальными для микробиолога, изучающего микробиом легкого при туберкулезе, объектами.

«Образцы хирургически иссеченных туберкулем позволяют нам, как исследователям, иметь дело именно с теми микроорганизмами, которые соседствуют с возбудителем заболевания и потенциально могут повлиять на его исход», — поделилась участница проекта, младший научный сотрудник лаборатории эпидемиологически и социально значимых инфекций НЦ ПЗСРЧ Елизавета Орлова.

Как отметили в своей статье исследователи, в составе микробиоты больных легких представлены грамположительные и грамотрицательные бактерии с достаточно сходным метаболическим потенциалом. Так, в данном исследовании микробиота туберкулем в основном состояла на 99,9% из Mycobacterium tuberculosis.

Однако в отдельных случаях туберкулемы имеют полимикробный состав, и ученые предполагают, что он возникает как результат неблагоприятного развития туберкулезного очага, в результате которого размножение в анаэробных условиях микроорганизмов туберкулемы, не являющихся M. tuberculosis, становится спусковым крючком для цепных реакций, ведущих к разжижению казеума и возникновению в легком полости распада.

Эта концепция еще требует дальнейшего уточнения, чем и намерен заниматься в ближайшее время научный коллектив. На 2024 год ими запланирован модельный эксперимент in vitro по совместному культивированию M. bovis BCG (бычий аналог M. tuberculosis) с анаэробной бактерией Corynebacterium kefirresidentii, выделенной из туберкулезного очага.

Ученые хотят узнать, как совместное «проживание» в питательной среде повлияет на эти микроорганизмы, а также на иммунитет человека.

Сотрудники Института эпидемиологии и микробиологи считают, что их усилия по изучению состава микробиоты туберкулезных очагов в конечном итоге приведут к выявлению связанных с заболеванием микробных видов, что, в свою очередь, может изменить представление о патогенезе заболевания и привести к разработке новых методов его диагностики и лечения.