Троянский конь культурной свободы. Часть V

Мы уже говорили, что абстрактный экспрессионизм сложился за несколько лет до того, как за его продвижение взялись ЦРУ и созданный им Конгресс за свободу культуры (КСК). В молодости будущие звезды абстракционизма писали фигуративные работы, порой выдающиеся. От портретов, пейзажей и натюрмортов до абстракции они прошли самостоятельный и довольно тернистый путь. Поощрение со стороны рокфеллеровского Музея современного искусства (МоМА) и некоторых критиков (особенно Клемента Гринберга) при этом не меняло их скромного положения.

Но творческую «автономию» — ту самую, которую так прославлял КСК, — эти художники сохранили и после того, как оказались на вершине славы. Никакого непосредственного взаимодействия между ними и ЦРУ не было. Они просто продолжили заниматься своим делом, может быть, даже теша себя мыслью, что их искусство, наконец, «поняли». Как сказал сотрудник ЦРУ Дональд Джеймсон в интервью 1994 года, «они должны были находиться на самом конце цепочки».

Так попытаемся взглянуть на становление и содержание абстракционизма со стороны самого искусства (разумеется, ограничившись, ввиду сжатости изложения, лишь наиболее важными моментами).

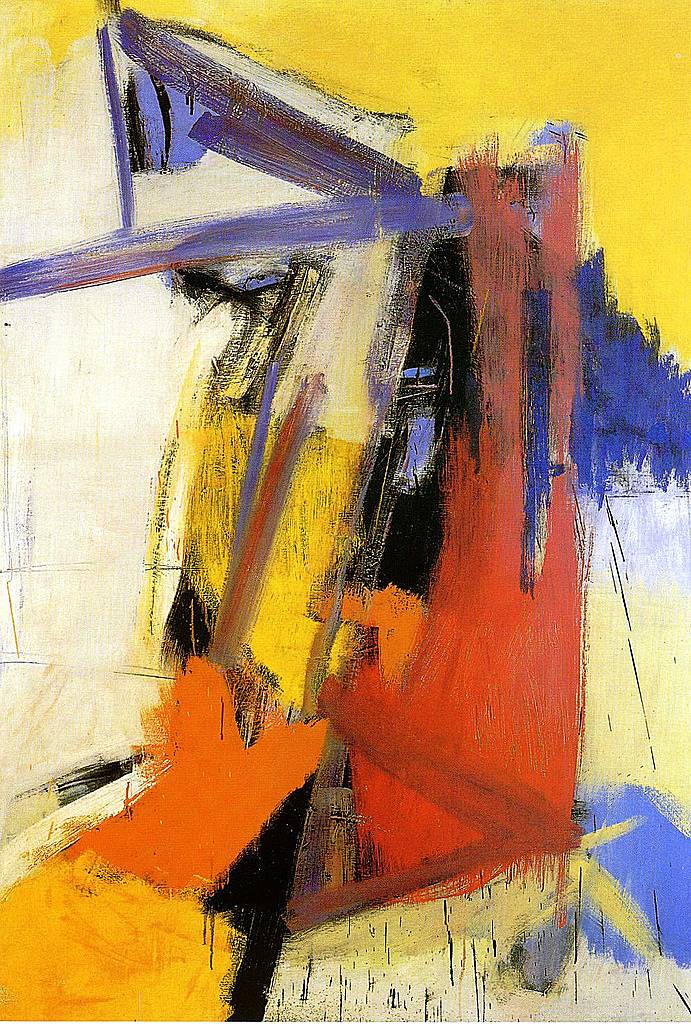

Итак, художники, сформировавшие костяк американской школы абстракционизма, — Джексон Поллок, Виллем де Кунинг, Марк Ротко, Франц Клайн, Барнетт Ньюман, Аршиль Горки, Адольф Готлиб, Уильям Базиотис и др. — начинали с фигуративного стиля, более или менее отмеченного модернизмом. Во время Великой депрессии многие из них получали работу от Управления общественных работ (Work Projects Administration, WPA) в рамках Федерального проекта развития искусств (Federal Art Project, FAP) — одной из составляющих рузвельтовского «Нового курса» (New Deal). Эта работа могла заключаться в оформлении публичного пространства — создании фресок, плакатов, картин, декораций и т. п. — или в преподавании.

Приверженность левым взглядам в среде тогдашней артистической молодежи была чем-то само собой разумеющимся. «Левизной» был проникнут и европейский авангард 1910–1920-х годов, влияние которого испытали все без исключения (через выставки в США, книги, путешествия в Европу, общение с европейскими художниками, приезжавшими в Америку).

Изначально эта левизна была неким общим настроем, выражавшимся в равной мере в симпатии к СССР, сочувствии к обездоленным, стремлении к свободе (в любом выражении), остром ощущении несправедливости и лицемерия буржуазного общества и необходимости его преобразования. Однако в 30-е годы многие интеллектуалы и представители творческой интеллигенции примкнули к троцкизму с его приравниванием сталинского СССР и гитлеровского фашизма, протестной «антитоталитарной» жестикуляцией и обличением положения творческой интеллигенции в СССР.

Главным связующим звеном между политическим троцкизмом и искусством стал сюрреализм. Многие сюрреалисты участвовали в троцкистских организациях, лидер же направления, поэт и писатель Андре Бретон в соавторстве с Троцким выпустил в 1938 году манифест «За независимое революционное искусство», о котором мы писали во второй части цикла.

В области искусства и его содержания троцкизм призывал к «анархическому режиму индивидуальной свободы», что вполне согласовывалось с сюрреалистической концепцией революции не как политического преобразования, а как «революции сознания». Одновременно и сама жизнь в США давала немало поводов для разочарования в преобразующей и благой роли искусства в обществе. Уход в себя и выражение личного бунта казались единственным путем для продолжения творческой деятельности. От сюрреализма абстрактный экспрессионизм унаследовал также склонность к мистицизму и поиск истины в бессознательном.

Показательной в этом отношении является, например, творческая биография Джексона Поллока — абстракциониста номер один. В конце 30-х годов, страдая от алкогольной зависимости и приступов депрессии, он прошел курс психотерапии у юнгианца Джозефа Хендерсона, рассматривавшего творчество как часть терапии. От алкоголизма Поллоку излечиться не удалось, но соприкосновение с психоанализом Юнга приблизило его к изобретению собственного творческого метода — «капельной живописи», или «дриппинга» (dripping). Техника заключалась в разбрызгивании краски при помощи кистей и других предметов на разостланный на полу холст большого размера. Причем процесс создания картины напоминал скорее камлание, чем привычную работу художника.

С одной стороны, это фактически было разновидностью «автоматического письма», придуманного еще в 1919 году Бретоном, и заключавшегося в максимально быстрой записи всего, что придет в голову, при полном отключении рассудочного контроля в состоянии, близком к гипнозу. С другой стороны, на Поллока повлияли искусство и шаманские практики некоторых индейских племен, с которыми ему удалось познакомиться (в частности, на выставке «Искусство индейцев США» в MoMA в 1941 году).

Ханс Намут — молодой фотограф, снявший в 1950 Поллока в процессе работы, рассказывал: «Его движения, медленные в начале, постепенно становились быстрее и всё более похожими на танец, пока он швырял черную, белую и ржавую краски на холст. Он совершенно забыл, что Ли (Ли Краснер — художница, жена Поллока. — Прим. ред.) и я присутствуем при этом; казалось, что он не слышит щелчков затвора объектива. <…> Фотосессия продолжалась всё время, пока он работал, возможно, полчаса. При этом Поллок ни разу не останавливался. Как у человека может хватать на такое энергии? Наконец он сказал: «Вот. Готово».

Допустим, Поллок таким образом осуществлял некий неистовый акт экзорцизма. Допустим, такое произведение может запечатлеть исступленный жест художника и определенное качество фактуры/формы, изображающее хаотическое буйство неведомых сил. Но, неся в себе отчуждение и протест, оно не предполагает никакой сборки, преодоления или сопереживания со зрителем. Путь Поллока был трагичен. От неожиданно свалившейся на него славы и спроса на картины он только стал больше пить и в 1956 году, будучи за рулем в нетрезвом состоянии, разбился, погубив еще и одного из своих пассажиров.

С легкой руки Гарольда Розенберга — критика и философа, сотрудничавшего с КСК, — творческий метод, подобный поллоковскому, был назван «живописью действия» (Action painting). В статье «Американские живописцы действия» (The American Action Painters, журнал Art News, январь 1952 года) Розенберг писал, что в новом искусстве холст для художника становится «ареной для действия» и что на нем должно «состояться не изображение, а событие». Он писал также, что, по мнению многих художников, их живопись «не есть искусство, а она просто Есть», и что процесс создания произведения становится важнее, чем сам результат — картина. Хотя, заметим, что в таком случае непонятно, почему этот результат должен стоить миллионы и украшать ту самую гламурную среду, которая порождает внутренний недуг художника.

Согласно Розенбергу, «жест на холсте был жестом освобождения от Ценности — политической, эстетической, моральной». Новый художник постоянно отторгает прошлое и утверждает высшую ценность бесконечной новизны. Он отдается своим сиюминутным ощущениям и в процессе действия являет миру само это ощущение.

Такую сверхиндивидуалистическую концепцию подтверждают и высказывания самих художников. Так, Франц Клайн в интервью 1950 года заявил: «Когда я смотрю в окно — я всегда жил в городе — я не вижу цветущих деревьев или горного лавра. То, что я вижу, — вернее, не то, что я вижу, а чувства, которые вызывает во мне этот взгляд, — вот что я рисую».

Предельный индивидуализм — основа скрытого идеологического содержания американского абстракционизма, внешне как бы отрицающего всякую идеологию. Это идеология свободы от смысла и ответственности. Ее не следует путать с индивидуализмом романтического типа. Романтизм, конечно, превозносил «самовыражение» художника — передачу его личных «чувств». Но это самовыражение было целиком обращено к людям и имело ценность в той мере, в какой эти чувства могли быть разделены, поняты и пережиты через искусство.

А Клайн ничем не делится. Он не выстраивает для зрителя никакого пути к выраженному, а просто выплескивает на холст всё в «сыром» виде. Почему же эти ощущения и излияния, при условии, что они существуют, должны вообще кого-то интересовать (особенно, если их отпечаток — сама картина — имеет второстепенное значение)? Апологеты абстракционизма отвечали иногда, что интерес вытекает из самого факта талантливости артиста как медиума, высвобождающего силы бессознательного; или что достоинство абстрактной живописи в том, что она предоставляет зрителю «свободу интерпретации», и что он сам может привносить смысл в произведение, становясь как бы артистом и соавтором. Эти и другие мысли подробно развивал, например, видный член КСК, влиятельнейший британский критик Герберт Рид, в частности, в статье «Пятно на репутации» (A Blot on the Scutcheon, Encounter, июль 1955 года).

Но стоит ли говорить, что главный и подлинный фактор интереса не в этой эстетической казуистике, а в восхищении элиты и престижных журналов, в количестве нулей в котировках (особенно резко рванувших вверх в 90-е годы, но и уже в 50-е бывших впечатляющими по тогдашним ценам), а также в смакуемом несоответствии всего этого некоему здравому смыслу простого смертного. И аргумент, говорящий, что абстрактная живопись может служить уместным декоративным дополнением к современной архитектуре, ничего по существу не меняет. Каков бы ни был талант художника, подобные механизмы неминуемо вовлекают его в порочный круг, в котором интерес к его искусству повышается лишь при увеличении эпатажности и пакостности его «протеста» по отношению к любым ценностям, к человеку, к прошлому, к самому искусству и т. д.

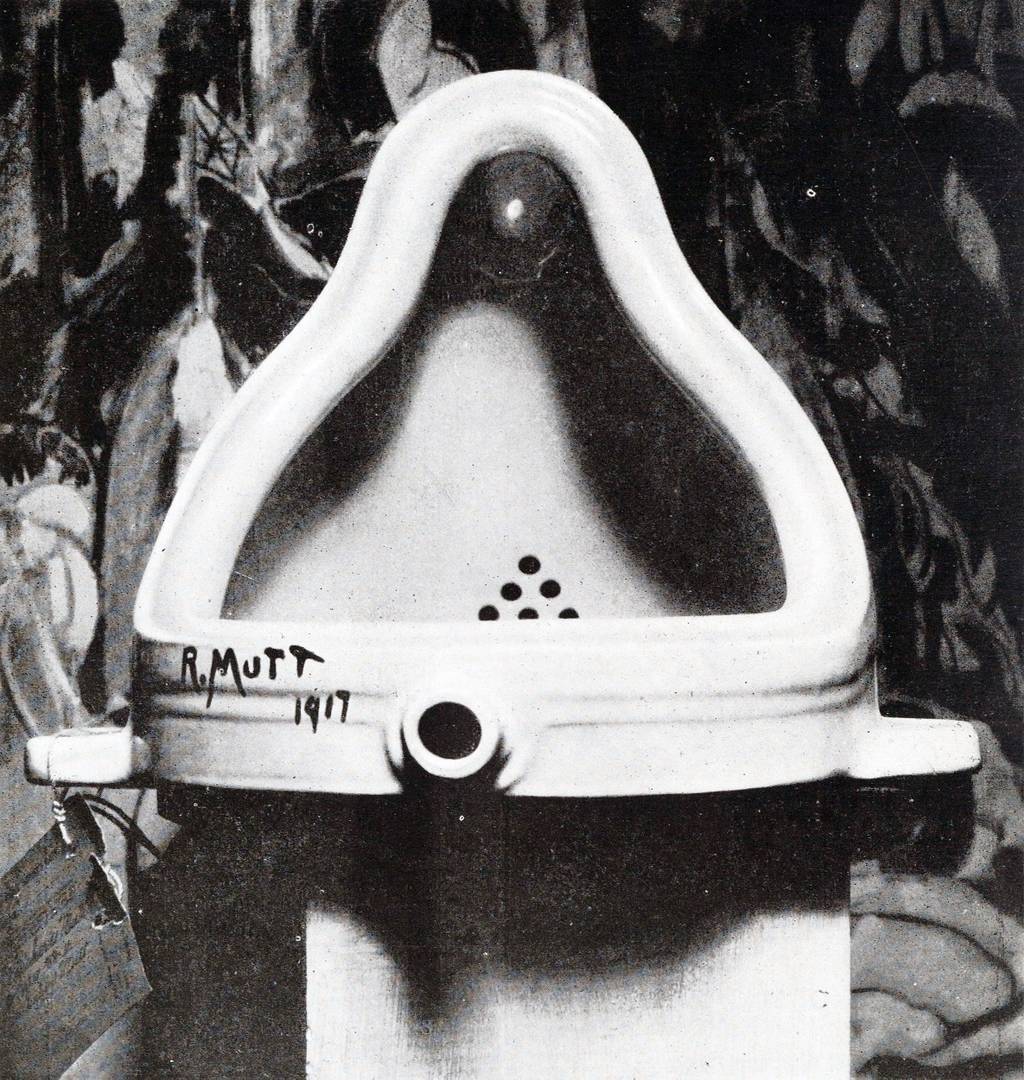

Во время Первой мировой войны в Швейцарии, а затем во Франции появилось артистическое движение «дадаизм», которое после краха европейской цивилизации в абсурдной бойне люто насмехалось над всеми ее ценностями и условностями. Один из ярких его представителей, французский художник Марсель Дюшан, в 1917 году купил в одном из нью-йоркских магазинов обыкновенный писсуар. Он повернул его спинкой вниз, подписал псевдонимом R. Mutt и предложил Обществу независимых художников, членом которого он являлся, включить его в выставку. После горячих дебатов общество, не знавшее, кто настоящий автор, объект под названием «Фонтан» отклонило, как «аморальный и вульгарный» и как «плагиат» санитарно-технической утвари.

Но затем фотография «Фонтана», сделанная нью-йоркским фотографом и галеристом Альфредом Стиглицем, появилась в сатирическом журнале The Blind Man, соучредителем которого был Дюшан. Публикация вызвала шумную полемику. Стиглиц на некоторое время поместил предмет в своей галерее, а после этого он был выброшен в мусор за ненадобностью.

Однако уже в 1950 году Дюшан согласился подписать и выставить в галерее Сидни Джейниса в Нью-Йорке другой писсуар, купленный Джейнисом на блошином рынке в Париже. После этого Дюшан подписал еще несколько писсуаров, в том числе в 1964 году восемь экземпляров, сделанных миланской галереей Артуро Шварца. Один из них в 1999 году был куплен греческим бизнесменом Димитрисом Даскалопулосом за 1 762 500 долларов.

Сам Дюшан 10 ноября 1962 года писал немецкому художнику и режиссеру Хансу Рихтеру: «Я им швырнул в лицо сушилку для бутылок и писсуар как провокацию, а они восхищаются их эстетической красотой». Заметим, что это не помешало ему подписывать и выбрасывать на рынок искусства новые писсуары. Не помешало это и 500 крупнейшим британским арт-экспертам в 2004 году назвать «Фонтан» «самым влиятельным произведением искусства XX века». Британцы — мастера двусмысленности. Не «самым лучшим» и не «самым великим», а «самым влиятельным».

Немецкий философ Петер Бюргер в книге «Теория авангарда» (1974) писал: «Смысл дюшановской провокации прочитывается не из целостности формы и содержания отдельных подписанных им предметов, а только из контраста между объектом массового производства, с одной стороны, и подписью, а также художественной выставкой — с другой. Очевидно, что такой тип провокации не допускает бесчисленных повторений. <…> Как только подписанная сушилка для бутылок приобретает статус музейного экспоната, провокация утрачивает силу; она оборачивается собственной противоположностью».

С дюшановским писсуаром связано еще немало интересного. Живопись действия «разрушила все различия между искусством и жизнью», писал Розенберг в процитированной выше статье. Однако провокация и стирание границ между искусством и действительностью приветствуются жрецами свободы культуры только тогда, когда они не нарушают установленных ими порядков.

25 августа 1993 года некий Пьер Пинончелли — художник-акционист — в музее французского города Ним публично использовал знаменитый дадаистский объект по своему первичному назначению, после чего с размахом ударил в него молотком. На суде Пинончелли заявил, что хотел «завершить произведение Дюшана» («Achever l’œuvre de Duchamp» — игра слов (франц.): achever также означает «прикончить», «добить»). Но суд не пожелал понять безупречной логичности акции и приговорил автора к одному месяцу лишения свободы условно и возмещению убытка в размере 286 000 франков (около 65 000 долларов).

Однако Пинончелли не успокоился и в 2006 году, когда ему уже было 77 лет, набросился с молотком на один из экземпляров писсуара в парижском Центре Помпиду. На этот раз он был приговорен к трем месяцам условно с двумя годами испытательного срока и к возмещению убытков в 214 000 евро. При этом музей запрашивал 427 000, ссылаясь на котировки последних лет, достигшие 2,8 миллиона.

Поразительно, но голос разума в этой истории все же прозвучал. Это случилось на апелляционном процессе, на котором представитель прокуратуры оценил стоимость испорченного предмета в 83 евро, согласно текущим розничным ценам на сантехнику. В итоге музей возмещения не получил, а подсудимому все же назначили штраф в 14 532 евро с сохранением условного срока.

Искусство первой половины XX века, унаследованное от предыдущих эпох, во многих своих проявлениях действовало подобно совести общества. При невозможности стерпеть состояние этого общества, стерпеть все им содеянное, оно сначала подавало сигналы бедствия, а затем стало калечить себя и самоуничтожаться. А можно рассматривать его как некую глубинную регулятивную систему, обеспечивающую цельность и здоровье общественного организма. Результат тот же: сначала симптомы тяжелого заболевания, а затем действие в аномальном режиме саморазрушения. Хотя ставить такой диагноз всему авангарду было бы неверно. Например, значительная часть русского, а затем советского авангарда начала XX века, при всем своем стремлении снести старое, была всецело настроена на создание нового — благого и правдивого.

Но западная, в первую очередь англо-саксонская, либеральная элита после Второй мировой войны сделала ставку именно на разрушительные элементы и многократно их усилила. И этот выбор, как мы показали в предыдущих частях цикла, был обусловлен борьбой с Советским Союзом. В противном случае при поощрении гуманистического и созидательного начала в искусстве оно бы неминуемо работало на критику буржуазного порядка и прямо или косвенно шло на пользу СССР.

Индивидуальный бунт художника, самоуничтожение искусства как последняя форма протеста были превращены либеральной элитой в суперэлитный товар. Это привело к единственно возможному последствию для искусства — системной фальши и системному глуму. То, что когда-то было антимещанской и антибуржуазной «пощечиной общественному вкусу» (таково название русского футуристического манифеста 1912 года), — стало самолюбованием в мнимо-протестной позе, неминуемо оборачивающимся глумлением над человеком и обществом как таковыми. А провокативность искусства стала передавать вызывающее и глумливое отношение уже не лично художника, а всей элиты к остальному населению.

Скрытый глум стал той чертой, которая соединила модернизм 50-х годов с постмодернизмом. Были, конечно, и другие переходные признаки. Например, упомянутое выше стирание граней между искусством и остальной действительностью, из которого далее возникают инсталляции, перформансы, концептуализм, акционизм… Но смысловым стержнем изобразительного искусства стали именно глум и провокация, постоянная насмешка художника над обществом, над искусством, над институциями (ему же заказывающими работы).

Всё это затронуло и советский авангард. Ну, а о сегодняшнем дне и говорить не приходится. Если в произведении вы не усмотрели насмешки, то либо вы что-то недопоняли, либо это очень нетипичное произведение.

Как пишут французские искусствоведы Ален Труайа (Alain Troyas) и Валери Аро (Valérie Arrault) в книге «О нарциссизме современного искусства» (Du narcissisme de l’art contemporain, 2017), «избавленное от гуманистических идеалов с их прогрессивной составляющей, это искусство сливается с проектом либертарианского либерализма, принадлежащего не всему обществу, а доминирующему классу. Это проект пустого мира, в котором царят цинизм, приспособленчество и эгоизм. Художественные практики, которые в нем ценятся, направлены на разрушение человеческого поведения и менталитета при ликующем нарциссическом регрессе, который преступает запреты, необходимые для построения личности и ее жизни в обществе».

(Продолжение следует…)