Троянский конь культурной свободы. Часть XVII. Ложь как основа общественного устройства

Данной статьей мы завершаем цикл «Троянский конь культурной свободы». Охватывая единым взглядом культурные процессы второй половины XX века, поражаешься, насколько гигантское влияние оказала на них холодная война. Практически вся культура оказалась вовлечена в ее орбиту. Тенденции, оформившиеся в логике холодной войны в 1950–1960-е годы в западных странах, по сей день определяют культурный облик человечества. К этому узловому периоду восходят и все разрушительные процессы в сегодняшнем искусстве, науке и образовании.

В нашей работе мы не ставили целью воссоздать полную картину культурного фронта холодной войны. Мы не затронули (или почти не затронули), например, такие важные моменты, как роль кино и Голливуда, соперничество в области классической музыки, «джазовая дипломатия» США, обменные программы в науке, работа радиостанций «Голос Америки» (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом «Голос Америки» либо касается деятельности иностранного агента «Голос Америки»), «Свободная Европа»(настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом «Свободная Европа» либо касается деятельности иностранного агента «Свободная Европа»), «Радио Свобода» (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом «Радио Свобода» либо касается деятельности иностранного агента «Радио Свобода»), раскрутка Солженицына и прочей диссидентской литературы.

Мы сосредоточились на явлениях, имевших наиболее глубинные цивилизационные последствия. Эти явления группируются вокруг двух осей: высокой культуры под идеологическим руководством Конгресса за свободу культуры (КСК) и контркультуры шестидесятых. Как мы увидели, в обоих случаях направляющие импульсы исходили от леволиберальной американо-британской элиты в плотной спайке с ЦРУ. Понятие свободы со стороны Запада занимало при этом центральное место на всех направлениях холодной войны. На нем держалась вся антисоветская ценностная конструкция. А КСК и контркультура в этом отношении находились на самом переднем крае. На наш взгляд, их правомерно рассматривать как два последовательных этапа воплощения леволиберальной идеологии в культуре: от либерализма к гиперлиберализму.

Мы уже писали о том, что выход на авансцену леволиберальных сил в качестве передового отряда идеологической борьбы был обусловлен неумолимыми реалиями холодной войны (см. II и V части цикла). Напомним, другие силы — в частности, правые реакционеры в лице маккартистов — в 1950-е годы попросту не справились с задачей. В идеологическом отношении их репрессивные действия лишь усиливали антипатию к США и симпатию к СССР. Выигрышной оказалась противоположная тактика, которую реализовало ЦРУ через, в частности, создание КСК. Это была ставка на «некоммунистических левых» (Non-Communist Left), т. е. на троцкистов и других антисоветски настроенных левых интеллектуалов, подходы которых оказались несравненно более тонкими, ловкими и эффективными.

Аналогичным образом в 1960-е годы в США было востребовано контркультурное гиперлевачество, которое помогло нейтрализовать молодежные протестные настроения и многократно усилить обольстительность Запада.

С историософской точки зрения это объясняется тем, что коммунистическую идеологию, вобравшую в себя наследие европейского модерна и гуманизма, было невозможно победить с опорой на классический капитализм и модерн, культура которых содержала значительную долю того же самого гуманизма. Этот гуманизм — с идеями справедливости, братства и развития человека — неминуемо порождал бы в культуре положительное отношение к советскому опыту. Отсюда необходимость опоры на тех людей, которые декларировали себя более левыми и гуманистичными, чем СССР, и тем самым позволяли Западу держать позу морального превосходства.

Понятие свободы стало, как мы сказали, краеугольным камнем в этой игре. Изобличить однобокость леволиберальной интерпретации этого понятия можно было бы через теоретический разбор его смысла и его политической истории. Но мы выбрали другой путь, отталкиваясь от разбора манипуляций и подлогов, совершенных в 1950–1960-е годы именем этого понятия. Фактически главной темой нашей работы стал анализ грандиозного культурного мошенничества с его конкретными последствиями.

Наглядным примером такой лжи может служить сам принцип функционирования КСК — организации, заявившей о себе как об оплоте культурной и идеологической свободы, но при этом тайно финансируемой ЦРУ и зависимой от него культурно-идеологически. Но не менее, а то и более важную роль играли чисто языково-смысловые манипуляции. Так, с самого начала холодной войны западному «свободному миру» противопоставлялся мир «рабства» в социалистических странах, причем не только в СМИ, но и в официальных правительственных документах и речах. Об этом не моргнув глазом говорили американские политики, у которых в стране еще сохранялась расовая сегрегация.

Яростная антисоветская пропагандистская кампания, запущенная Трумэном от имени «свободы и демократии» в 1950 году, называлась «Кампанией правды» (Campaign of Truth), при этом секретная директива Совета национальной безопасности № 10/2 от 1948 года предписывала проведение «тайных операций» против СССР, включающих «черную пропаганду» и «психологическую войну» (разумеется, в ответ на «злостную тайную деятельность СССР»).

Понятие тоталитаризма было специально разработано с целью приравнивания фашизма и коммунизма; сексуальная революция подменила любовь сексом; понятие революции стало употребляться в контекстах, полностью извращающих его суть, — например, «революция сознания» (по отношению к употреблению галлюциногенов), или «психоделическая революция»; наркотические трипы были объявлены подлинной реальностью (в противоположность «иллюзорности» обычной реальности). Это, конечно, далеко не полный список. В статьях данного цикла мы подробно разбирали ряд других примеров.

В наше время смысловое мошенничество стало на порядок более оголтелым. «Прогрессивизм» — это трансгуманизм, ЛГБТ, суррогатное материнство, зеленая энергетика, эвтаназия и всё прочее, работающее на самом деле на регресс. «Дезинформация» — это информация, не устраивающая либералов и глобалистов. «Мировое сообщество» — это Запад и его сателлиты. «Демократия», «автократия», «права человека», экономический новояз («негативный рост», «количественное смягчение»…), систематическая фальсификация истории (от грубейшей и карикатурной до ма́стерской), экология и «забота» о климате, ювенальные технологии и «реформы» образования, ковид, фармацевтика и манипуляции со здравоохранением… Не осталось практически ни одной незатронутой области.

К языковым манипуляциям следует добавить все формы невербальной коммуникации: интонацию, жесты и язык тела, манеру поведения, одежду, дизайн, музыку, танцы и др. И тут уже невозможно определить, где у коллективного Тартюфа грань между сознательной подтасовкой и бессознательным манипулятивным поведением.

Уточним, что речь идет не просто о проблеме лжи и правды. Если рассматривать ложь вообще, то мы в конце концов придем к вопросам типа «всегда ли нужно сообщать смертельно больному о его скором конце» или «нужно ли разубеждать ребенка в существовании Деда Мороза». Мы говорим не об этом, а о подлоге и мошенничестве как способе извлечения выгоды (не обязательно материальной) и нанесения вреда, пользуясь доверием одурачиваемого. На это можно возразить, что информационно-психологическая война обязывает обращаться и к таким методам, что хитрость и вероломство в войне и дипломатии существуют издревле и их недооценка чревата поражением, что США победили в холодной войне в первую очередь потому, что в информационном и психологическом плане проявили бо́льшую эффективность, и что у них стоило бы поучиться. Всё это верно, однако мы утверждаем, что Запад вел не только информационную и психологическую войну, но и сделал мошенничество всеобъемлющим и системным принципом общественного устройства.

Коснемся сначала вопроса о лжи в СССР. Всё ли было правдой в советском информационном пространстве? Конечно, нет. Ложь и фальшь представляли изъян системы, недостаток идеологической работы, а в последние десятилетия Союза искажения дошли до уродства. Кроме того, дезинформация могла быть просто тактической необходимостью во внутренних или международных делах. Но никогда ложь и мошенничество не были основным механизмом, главной движущей силой СССР как исторического проекта. То же самое можно сказать и о других периодах российской истории, равно как и о многих других странах и политических моделях.

А вот ложь и мошенничество в англосаксонском либерально-капиталистическом укладе были и продолжают быть именно глубинным принципом построения и функционирования системы. Даже фашизм со всей геббельсовской пропагандой и оккультными структурами СС был в этом отношении намного менее изощренным.

Полномасштабное обоснование этого тезиса, вместе с разбором исторических причин развития данной модели, потребовало бы подробного исследования, включающего историю политики, экономики, философии, науки и литературы. Мы же остановимся лишь на одном знаменательном деятеле ранней истории либерализма — английском философе и экономисте голландского происхождения Бернарде де Мандевиле (1670–1733).

Важность его идей по сей день остается недооцененной. Между тем он не только говорил о манипулятивно-мошеннической природе общественного устройства, но и утверждал, что такое устройство является желательным и благостным. В течение долгого времени Мандевиль был почти забыт. Однако в XX веке некоторые западные интеллектуалы вновь отнеслись к нему с самым пристальным вниманием. В частности, тексты Мандевиля оказали большое влияние на Фридриха фон Хайека, Милтона Фридмана и других основателей неолиберализма.

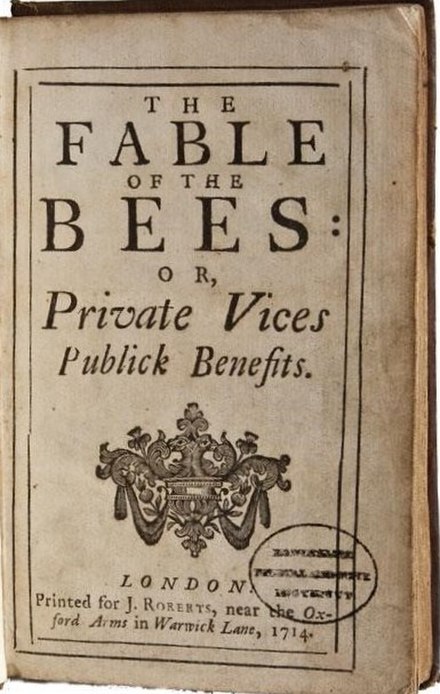

Самое известное произведение Мандевиля — «Басня о пчелах, или Пороки частных лиц — блага для общества» (The Fable of the Bees: or, Private Vices, Publick Benefits). Впервые оно появилось в 1705 году в виде анонимно изданного небольшого стихотворного сочинения под названием «Возроптавший улей, или Мошенники, ставшие честными» (The Grumbling Hive, or Knaves Turn’d Honest). За ним в 1714 году последовало второе издание с добавленным эссе «Исследование о происхождении моральной добродетели» (An Enquiry into the Origin of Moral Virtue) и длинных авторских «Комментариев» к стихотворной басне. При жизни Мандевиля было напечатано еще несколько анонимных изданий, постепенно дополняемых новыми текстами.

В басне Мандевиль аллегорически описывает окружающее его благополучное и интенсивно развивающееся английское общество. При этом в нем процветают взяточничество, лицемерие, несправедливость, воровство, мошенничество, корыстолюбие, расточительство, распутство и другие пороки. Но всё это на самом деле полезно, поскольку стимулирует производство и торговлю, создает условия для развития самых разных ремесел и профессий.

Пороком улей был снедаем,

Но в целом он являлся раем.

Он порождал в округе всей

И страх врагов, и лесть друзей

…

И, вняв политики урокам,

Дружила нравственность с пороком;

Тут и преступница пчела

Для пользы общества жила.

В улье, несмотря на рост благосостояния, все жаловались на отсутствие порядочности. Поэтому боги решили дать им урок и сделали всех обитателей честными и нравственными. После этого улей стал беднеть и захиревать вплоть до полного упадка и одичания. В морали басни автор говорит:

Чтоб стать народ великим мог,

В нем должен свить гнездо порок;

Достатка — всё тому свидетель —

Не даст ему лишь добродетель.

Далее, в «Комментариях» Мандевиль подробно развивает свои представления о том, что двигателем развития общества и государства являются пороки, благодаря которым активизируется циркуляция денежных средств и идет вперед промышленность. Близкие к этому идеи высказывались и до Мандевиля. Например, английский экономист Николас Барбон в конце XVII века писал о том, что роскошь и расточительность способствуют экономическому развитию. Тут же можно вспомнить Гоббса, для которого порочность и агрессивность являются главными свойствами человека в «естественном» состоянии, поэтому для возможности безопасного существования он нуждается в государстве-левиафане. Вообще, вопрос о природной скверности человека активно обсуждался в XVII–XVIII веках. Но Мандевиль на этой основе выдал нечто ошеломляющее.

Все человеческие чувства, мысли и действия Мандевиль связал с проявлениями тщеславия и эгоизма. Всё возвышенное в человеке он интерпретировал как форму ублажения собственной гордыни и жажды одобрения. «Все аффекты имеют конечной целью удовлетворение себялюбия», — пишет он в «Комментариях». Тексты его проникнуты психологизмом, предвосхищающим понятие бессознательного: «Мы научились с самой колыбели скрывать даже от самих себя свое непомерное себялюбие и все его разнообразные проявления». Недаром он был еще и врачом, специализирующимся на душевных расстройствах.

Стиль прозы Мандевиля сочетает серьезный тон философского рассуждения с откровенным цинизмом и проскакивающей то тут, то там комедиантской задоринкой. Отметим, что цинизм в определенной степени был свойственен и моралистам XVII века, например, Ларошфуко, у которого Мандевиль многое почерпнул. Но Ларошфуко, Лабрюйер и другие занимались настоящим обличением человеческого лицемерия и прочих недостатков, в то время как Мандевиль под видом правдивого обличения на деле буквально упивается собственным цинизмом и переворачиванием ценностей. Приведем пару цитат:

«Человек настолько глупое создание, что, опьяненный дурманом тщеславия, он может с таким исступленным восторгом наслаждаться мыслями о тех похвалах, которых будет удостоена его память в грядущие века, что станет пренебрегать своей жизнью и даже звать смерть и жаждать ее, если он только воображает, что она увеличит ту славу, которую он ранее приобрел». («Комментарии», раздел С, посвященный чести и мужеству.)

«В спасении невинного ребенка, чуть не упавшего в огонь, нет никакой заслуги. Само действие не является ни хорошим, ни плохим, и какую бы выгоду ни получил ребенок, мы только оказали услугу самим себе; ибо увидеть, как он падает, и не попытаться помешать этому значило бы причинить себе неудовольствие, а эгоизм вынуждает нас его предотвращать». («Исследование о происхождении моральной добродетели».)

Выводя всю человеческую деятельность из порочного начала, Мандевиль таким образом полностью стирает разницу между добром и злом, между высоким и низменным. Об этом в «Комментариях» тоже сказано почти прямо: «Добро возникает и произрастает из зла столь же естественно, как цыплята из яиц».

Но это еще не всё. Чтобы понять концепцию Мандевиля во всей полноте, нужно вчитаться в небольшое эссе «Исследование о происхождении моральной добродетели».

Выделим главное. По Мандевилю важнейшим средством для того, чтобы усмирить дикие наклонности человека и сделать его пригодным для жизни в обществе, является лесть. Именно на ней построена всякая мораль: взамен отказа от эгоистических устремлений и подавления сиюминутных желаний она предлагает «воображаемое вознаграждение», лестное для самолюбия: считаться человеком, наделенным похвальными качествами.

«Моралисты и философы всех времен» для обуздания людей и управления ими научили их «понятиям стыда и чести, представляя одно из них как самое худшее из всех зол, а другое — как наивысшее благо, до которого способны возвыситься смертные». Мораль, введенная «искусными политиками для того, чтоб сделать людей полезными друг другу, а также послушными», была изобретена «главным образом с той целью, чтобы честолюбцы могли извлекать для себя бо́льшие выгоды и управлять огромным количеством людей с большей легкостью и безопасностью».

По признаку способности к самоотречению Мандевиль делит человечество на два класса — низший, представители которого «ничем не отличаются от диких зверей, кроме своей внешности», и высший, состоящий из «одухотворенных натур», которые заняты самосовершенствованием и презирают всё низкое. При этом многие представители высшего класса на самом деле не способны подавлять низменное начало. От его публичного проявления их удерживает стыд.

Однако этими категориями дело не ограничивается. Мандевиль описывает еще один, особый тип людей внутри той части цивилизованного класса, которая тайно стремится только к удовлетворению собственных желаний:

«Таким образом, наихудшие из них, будучи больше всех заинтересованы в том, чтобы проповедовать общественное благо, для того чтобы присваивать плоды труда и самоотречения других (в том числе представителей высшего класса, по-настоящему действующих на благо общества. — Прим. авт.), и в то же время потакать своим собственным желаниям с меньшими затруднениями, договорились с остальными, чтобы называть ПОРОКОМ всё, что человек совершает для удовлетворения своих желаний, не считаясь с обществом; если в этом действии можно усмотреть хоть малейшую возможность причинения вреда какому-либо члену общества, либо даже уменьшения пользы, которую этот человек может принести другим; и назвать ДОБРОДЕТЕЛЬЮ всякое свершение, посредством которого человек, вопреки природным побуждениям, проявляет стремление к благу других или к обузданию своих собственных страстей, исходя из разумной амбиции быть хорошим (перевод наш; остальные цитаты даны по изданию 2000 г. в переводе Е. Лагутина и А. Субботина. — Прим. авт.)».

Вчитайтесь, тут сказано, что фундаментальные правила игры в обществе определяют «наихудшие люди», которые фактически стоят над всеми классами, присваивают плоды чужих трудов и гонятся за удовлетворением своих низменных эгоистических позывов!

Но всё же вишенка на торте находится в последнем абзаце «Исследования»:

«Если слишком щепетильный читатель при первом взгляде осудит эти мнения о происхождении моральной добродетели и подумает, что они, возможно, оскорбительны для христианства, я надеюсь, что он воздержится от своих порицаний, когда примет во внимание, что ничто не может выявить непостижимую глубину божественной мудрости более четко, чем то, что человек, созданный провидением для общества, своими слабостями и несовершенствами должен быть не только поставлен на путь к мирскому счастью, но и в равной мере воспринять из видимой необходимости естественных причин начатки того знания, овладев которым, он позднее — к своему вечному блаженству — сумеет сделаться совершенным благодаря истинной религии».

Итак, Мандевиль не только заявляет, что основой развитого общества и государства должны быть обман и мошенничество, что высшую регулятивную функцию должны выполнять худшие из лжецов и стяжателей, но что во всем этом еще и заключается божественный замысел! Пытливый читатель также задастся вопросом, какую, собственно, «истинную религию» он имеет в виду? Не зря острословы XVIII века переделали его фамилию в Man-Devil (Человек-дьявол).

Книга Мандевиля в свое время вызвала крупный скандал. В графстве Мидлсекс в 1723 году суд присяжных признал ее вредной и «отвергающей религию и добродетель». А французский перевод 1740 года в 1745 году был подвергнут публичному сожжению. Многим она несомненно претила в моральном отношении, но кому-то могло показаться, что автор всё описал слишком открыто. Как бы то ни было, идеи Мандевиля подспудно продолжили свой исторический путь.

Адам Смит, одаривший мир понятием «невидимой руки» (обычно применительно к рынку), хоть и критиковал Мандевиля за отрицание морали, в своей экономической теории выразил, по сути, то же самое, пригладив всё, что было шокирующим у Мандевиля. Например, погоня за личным интересом у Смита не порок, а благо, поскольку обязывает учитывать интересы других.

Возможно, если бы Мандевиля не существовало, всё и без него сложилось бы точно так же, следуя механизму возникшего политико-экономического строя. Ведь он просто без обиняков описал внутреннюю логику того, что происходило в обществе, в котором он жил. Отметим, что Карл Маркс, лишь два-три раза упомянувший Мандевиля во всех своих работах, не усмотрел у него никакого плутовства. В глазах Маркса Мандевиль — «честный человек и ясная голова», проницательный экономист, четко зафиксировавший от имени класса эксплуататоров, что для преумножения капитала и благоденствия высших слоев общества необходимо существование огромного большинства невежественного и бедного населения, и что заработная плата этих бедняков должна быть не настолько низкой, чтоб рабочие впадали в отчаяние, и не настолько высокой, чтоб у них оставался излишек, приводящий к наглости и лени.

В XIX веке Мандевиля вспоминали редко, будто его наследие ушло куда-то в песок. Однако неолиберализм в XX веке вновь поставил его на повестку дня, причем без широкого публичного афиширования.

Отправной точкой развития неолиберализма стал «Коллоквиум Уолтера Липпмана» — конференция, организованная в Париже с 26 по 30 августа 1938 года. Среди участвовавших в ней 26 либеральных интеллектуалов и экономистов видное место занимал Фридрих фон Хайек. Мероприятие назвали в честь американского интеллектуала и журналиста Уолтера Липпмана, которого мы уже упоминали в первой части цикла, как одного из крупнейших теоретиков управления общественным мнением. Созыв конференции был приурочен к выходу в свет французского перевода новой книги Липпмана «Хорошее общество» (1937). Сам автор находился в Париже и принимал участие в обсуждениях.

В те годы либерализм был в упадке. Всё внимание было приковано к совершенно иным моделям: советской, фашистской и рузвельтовской («Новый курс»). В своей книге Липпман критиковал «коллективистское государство», тоталитаризм и авторитаризм и пытался обосновать благостность либеральных принципов построения общества. Целью конференции было продолжить размышления Липпмана, ответить на вопрос о будущем либерализма и наметить возможные способы его продвижения.

В ходе дискуссий был предложен термин «неолиберализм», очерчена основная проблематика (спор между сторонниками полного отсутствия государственной регуляции и сторонниками частичной регуляции; совместимость либеральной экономики с войной и др.) и создан научный комитет по обновлению либерализма (CIERL). Однако из-за начавшейся через год войны всё пришлось отложить до лучших времен.

После войны, в 1947 году, Хайек организовал конференцию, на которой было учреждено влиятельнейшее общество «Мон Пелерин». При этом на тот момент Хайек уже был поклонником и последователем Мандевиля, о чем сам неоднократно говорил, называя его предтечей и «великим мыслителем» (см. лекцию Lecture on a Master Mind, прочитанную им в 1966 году в Британской академии). На учредительной конференции общества «Мон Пелерин» присутствовали такие апостолы либерализма и либертарианства, как Карл Поппер и Милтон Фридман. В дальнейшем восемь из тридцати шести основателей получили Нобелевскую премию по экономике (в том числе Хайек и Фридман).

Само собой, Общество пользовалось высоким элитным покровительством и финансированием. Тут мы вновь встречаем фонд Рокфеллера, а также несколько фондов, связанных со сравнительно консервативным крылом ЦРУ. Среди элитных деятелей особо видную роль играл Отто фон Габсбург.

Из общества «Мон Пелерин», в свою очередь, вышло более сотни других «мозговых центров», в числе которых британский Institute of Economic Affairs и американский Heritage Foundation. Последние приводили к власти Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана, с политики которых и началось победное шествие неолиберальной идеологии и экономики по всему миру.

Читателя не должно смущать то, что общество «Мон Пелерин» и его дочерние структуры в реальном политическом поле ближе к республиканцам и консерваторам (в первую очередь к неоконсерваторам), чем к демократам и либералам-контркультурщикам. А также то, что до рейганомики и тэтчеризма идеи Хайека и Фридмана проводились в жизнь при ультраправом режиме Пиночета в Чили. Это лишь доказывает то, что, несмотря на разницу в подходах к управленческой тактике и техническим решениям, несмотря на борьбу за влияние между элитными группами, сегодняшний Запад в политическом и духовном отношении глубинно един (по крайней мере, в подавляющей части действующих интеллектуальных сил). Поверхность, на которой сталкиваются противоборствующие концепции и партии, скрывает под собой некий общий регулятор — код имени Мандевиля. Его суть — всевластие лжи и манипуляции, извращения смысла, мошеннического отношения к человеку и обществу.

Мы можем предложить новый термин для обозначения такой власти — эскрократия (от французского escroc — мошенник). Правда, существует близкое понятие «какистократия» — «власть худших» (др. — греч. Κάκιστος — худший), но под худшими здесь чаще подразумеваются тупые и бездарные политики. Пародируя линкольновскую формулу «власть народа, волей народа и для народа», которую обычно используют для характеристики демократии, эскрократию можно определить как «власть мошенников, волей мошенников и для мошенников».

То, что место реальности и истины в постмодернистском мире окончательно заняли «дискурс» и «нарратив» — одно из проявлений торжества этого мандевилевского кода. С этой точки зрения правда и объективность вообще не существуют. Если противник противопоставляет мошенничеству какую-то правду и подлинность, то для мандевилевского кода это просто удачный пиар-ход. Победит тот, чья ложь искуснее.

Стоит ли специально оговаривать, что всё сказанное связано не только с политикой и экономикой, но и имеет прямое отношение к культуре? Кто сегодня может провести четкую границу между культурой и пиаром, между культурой и психологической манипуляцией (массовой и не только)? Манипуляции через лесть себялюбию, искушение свободой и экономика соблазна лучше всего работают именно через культуру.

Конечно, существует еще язык страха, который не менее важен для власти. Но и этот язык полностью освоен культурой. И в данном случае речь идет не только о грубых формах — страхе за жизнь, страхе потерять здоровье, работу, положение, комфорт, — но и о страхе, подверженном более тонкому управлению: страхе не быть в тренде, не получить одобрение от своей среды и т. д. Вдобавок обман эффективнее всего действует, когда он встроен в частичную правду, одновременно затрагивая ценностные установки личности. Когда этим занимается культура, особенно высокая, то результат оказывается глубже, долговечнее и неисправимее.

В III статье цикла мы уже затрагивали вопрос о «мягкой силе» и о вредности этого понятия для культуры. Здесь мы добавим, что из культуры, как и из жизни, лукавство, притворство и манипулятивная игра смыслами не могут быть полностью изъяты, равно как и «мягкое» силовое воздействие. Однако при их возведении в абсолют возникает качественно иная ситуация с глубоко деструктивными последствиями. «Мягкая сила» — понятие принципиально эскрократическое и оно подразумевает именно такую абсолютизацию, смертоносную для культуры. Поэтому учитывать фактор «мягкой силы» необходимо, но полностью перенимать связанные с этим понятием подходы — чревато. Культура и культурная политика должны воплощать развитие, постижение, труд, служение, синтез, связь времен, и тогда они будут сочетать созидательность с притягательностью. Правда, для глубокого философского и антропологического обсуждения будущего культуры этих установок недостаточно. Но данный цикл статей мы не будем расширять погружением в эту сложнейшую тему.

То, что произошло с культурой на Западе, дает удобный угол зрения для постановки вопроса об исторической и политической сущности Запада как единой цивилизации. Сегодня в русскоязычном пространстве преобладает взгляд, не акцентирующий внимание на противоборстве разнонаправленных сил в культурной и духовной истории Запада. Но таким противоборством вся эта история прошита насквозь. Ведь на противоположном полюсе мандевилевского кода существует Запад Рафаэля, Микеланджело, Шиллера, Баха, Бетховена, Бальзака, Гюго (при всех их внутренних различиях). И свобода, в том числе культурная, в нем отнюдь не подлог, не приманка и не троянский конь. Мандевилевский код долго использовал и оседлывал его, паразитируя на всем живом и восходящем, и в конце концов достиг полного господства. В результате произошло то, что происходит с деревом, колонизированным и удушенным лианой-паразитом.

Но был ли такой исход предопределен, иначе, был ли Запад имени Баха и Бетховена, порожденный развертыванием эпохи модерна, обречен на провал под натиском инфернального начала, столь же органично вписанного в цивилизацию модерна? В какой степени эти начала взаимообуславливали друг друга в историческом процессе? Вопросы эти мы оставляем открытыми.