Какой могла быть Московская битва для студента

Ваня жил странной жизнью. Он со всем рвением учился в Бауманке, ходил в церковь и при этом не менее яростно играл в компьютерные игры.

Так связан с вещами современный человек. У него могут быть большие способности, но к чему они приложены…

Рассказывали про одного военного, который мастерски играл в World of Tanks и преуспел в Сирии. Может, брешут. А может…

Но не был доволен Ваня своей жизнью. Ни патока преподавателей, ни восторги от компьютерных побед, ни оптимистичные «Христос Воскресе!» на Пасху не давали ему, скажем так, чувства полноты.

Скажут: стебешься. Не стебусь, просто рассказываю, как есть. Жизнь тогда уж стебется.

Ваня тем не менее любил старые фильмы о войне и со своими играми, молениями и скромными студенческими праздниками считал себя как-то причастным к подвигу предков. Все уживалось в этой голове.

Священник в деревенском храме рядом с Ваниной дачей прошел первую чеченскую войну. Он был внимательный, строгий и вместе с тем добрый. И этой своей «доброй» частью хорошо относился к Ване, хотя никто не обязывал его прощать пареньку холеность и избалованность.

Однажды после службы Ваня помогал отцу Андрею с уборкой храма. Конец июля — начало августа в Подмосковье — такое время, когда лето в общем заканчивается и уже слышно в нетеплых, блекнущих вечерах дальнее дыхание осени, и хочется размышлять, размышлять о жизни, хотя совсем недавно стояла жара и было совсем не до этого.

Разговорились, и осмелевший паренек напрямую спросил священника:

— Отец Андрей, как вы думаете, что бы я делал в Московской битве?

Пожалуй, впервые тот строго и даже сурово посмотрел на парня.

— Во-первых, Ваня, у тебя бы не было телефона и возможности послать фотку. Во-вторых, с твоими физическими кондициями ты протянул бы день только при большой удаче. В-третьих, ты так разговариваешь, что тебя засмеяли бы сразу и смеялись над тобой все время. В-четвертых…

Было видно, как на парня подействовали слова того, к кому он прислушивался. Он огорчился. Но он же и заинтересовался. Отец Андрей продолжил:

— Сначала ты бы копал…

Бывают такие рассказчики, чьи истории заставляют работать воображение под стать хорошей книге. И паренек с его детской душой уже реально копал, ползал и совершал все прочие действия.

— Копал, пока не отсохнут не только руки, но и все тело, поскольку без хороших окопов и укреплений нормально встретить превосходящего по силе противника нет возможности.

Со временем ты начинал бы копать медленнее, а тебя подгонял бы, с одной стороны, животный мат, с другой — то, что рядом все же копают другие, и с третьей — то, что позади-таки Москва и все прочее.

Со временем ты все равно начинал бы копать медленнее, а это не очень хорошо.

Ты бы ел самую вкусную в жизни тушенку и не знал, как продолжишь копать после обеда. Съев миску после половины дня работы, ты с твоими кондициями уснул бы сразу там, где ел. Либо облокотившись на лопату и прислонившись к стене свежего окопа.

Ты проклинал бы то, как прожил до этого момента свою жизнь и как запустил свое тело.

И все равно после обеда ты бы копал. И видел бы так ярко, как никогда, все, что тебе дорого: мать, семью, невесту, если есть, и все прочее.

И копал бы. Лицо становилось бы каменным от мороза и краснело. И ты не чувствовал бы свое дыхание. И другие могли перестать его чувствовать, но вы бы копали.

А в какой-то момент вся тяжесть могла упасть, как ноша, и работать стало бы вдруг легко. Но это бывает совсем не сразу, а часто — в момент, когда человек готов отчаяться.

Все это продолжалось бы несколько дней или несколько недель, а потом пошли бы они.

Из паралича тебя бы вывел чей-то «молотов» или граната либо в пять раз более страшный, чем при подготовке окопов, мат. И ты своей ручонкой тоже бросал бы «молотова» или еще что-то.

Запросто в твоем окопе могла бы завязаться рукопашная. Это непохоже на драки в школе. В ней не так важна физическая сила, как то, что остается, когда этой силы вроде бы уже и нет, когда она вся отдана. Сила духа.

И вот если бы ты хотел жить больше, чем твой враг, если бы твоя жизнь была тебе для чего-то больше нужна, чем ему — его, тогда ты бы убил его. А если наоборот, то он бы тебя.

Потом ты бы не чувствовал ни вкуса водки, ни тушенки, ни чего бы то ни было еще, а только волчий мороз вне тела и внутри. И только через несколько часов, а то и дней, ты вновь стал бы видеть снег, качающиеся ветки, цвет неба и положение солнца, а также слышать товарищей, звяканье посуды и щелканье оружия.

А несколько часов или дней нужно было бы просуществовать в абсолютной тишине и темноте и еще при этом выжить.

Все эти слова были произнесены в храме при иконах и в присутствии чего-то таинственного, что все равно прячется в алтаре. Говорившего ничего не смущало, а Иван чувствовал, что впервые это место наполнилось некой жизнью. «Почему священник не мог наполнить храм ею, читая свои церковные книги?» — подумал он.

Комфорт паренька был до того нарушен, что он хотел только одного: скорее домой и засесть за свою игру. Отец Андрей словно снял большой слой сахарной ваты с его глаз и ткнул в лицо чем-то неприятным донельзя.

Иван облокотился на подоконник и взглянул в окно. Ему не верилось, что там — лето, а в деревне нет немцев, и ему сейчас не придется копать, пересиливая себя, а потом — еще и еще, не зная, как найти силы после обеда вернуться к работе, а утром — подняться из спальника.

Но лето было такое же ласковое, а немцев в деревне не было. Паренек достал телефон и открыл социальную сеть. Первое, что ему вывалилось, была эмблема НАТО в какой-то новости.

Отец Андрей стоял у входа в храм.

— Поспеши, я закрываю, — тревожащим голосом сказал он.

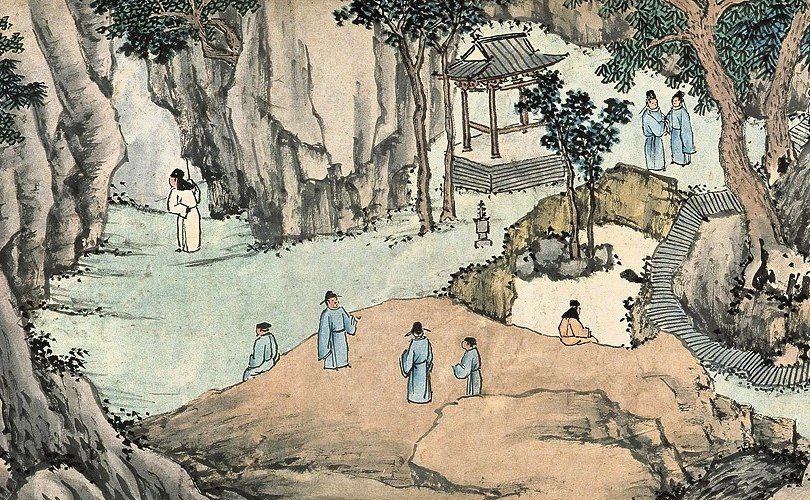

Они вышли из храма. Прямо перед ними стоял обелиск с небольшой огороженной территорией. Со школьных лет Ваня подходил к нему и читал про себя фамилии погибших.

Ничего при этом не чувствовал, но читал.

— Отец Андрей, мы могли бы туда пройти, — спросил он.

— Конечно.

И то, каким голосом парень спросил, как-то примирило с ним священника.

Паренек шел к обелиску, открывал калитку, понимая при этом, что он пока только приёмник, который настраивают на приём сигнала. А сейчас он слышит почти одни помехи. Но в них пробиваются голоса, выстрелы, а главное — то вопрошание к миру, которое объединяет тех, кто жил совсем давно, христиан, русских, советских, воевавших и не воевавших людей.