Страшная дорога свободной личности — 9

Подавляющее большинство людей верит в существование настоящей любви. Несколько меньше, но тоже большинство — считают, что испытывали настоящую любовь в собственной жизни. В России таких больше, чем в США. Таковы результаты опросов. Значит, вера в любовь пока что остается одной из неизменных констант человеческого бытия. Вопрос: надолго ли?

В США среди верящих в любовь уже явным образом много таких, кто не считает, что она должна происходить между мужчиной и женщиной. То есть любовь уже смешали с перверсией; постоянно идет разговор о «настоящей любви» между гомосексуалистами, лесбиянками, педофилами и их жертвами — детьми и так далее. Перверсные отношения всё более распространяются, и поскольку на самом деле настоящая любовь и перверсия несовместимы, на следующем шаге отношение к любви изменится. Понимание того, что такое любовь, будет становиться всё более неопределенным, призрачным — вплоть до того, что окажется совсем потеряно. При этом собственно сексуальное будет становиться самодостаточным. Движение в этом направлении уже идет; за последние десятилетия из западной культуры и дискурса уже ушло очень многое, что было связано с любовью как чем-то принципиально возвышающимся над сексуальностью, имеющим какую-то другую природу. Зато сексуальность оказалась в центре внимания, и вокруг нее разрослась новая культура, включая индустрию порнографии.

Я уже упоминал воззрение Робера Бриффо о том, что в древности человек вообще не знал любви. В подтверждение этот автор приводит многочисленные данные наблюдателей за первобытными племенами, которые не фиксируют нежности и привязанности между первобытными мужчинами и женщинами, состоящими в сексуальных отношениях. Вместо этого имеет место равнодушие и пренебрежение. При этом само половое влечение представляет собой что-то вроде ненасытного голода.

Бриффо пишет о том, что сексуальное влечение как таковое близко к стремлению съесть партнера, и некоторые животные, как то львы, тигры и волки, действительно иногда пожирают друг друга после совокупления. Пользование зубами при половом контакте у млекопитающих чрезвычайно распространено, и зачастую они выходят из «сексуальной схватки» искалеченными. Многие самки стремятся поскорее отделиться от самца после оплодотворения, и это продиктовано «опасностью, сопутствующей таким отношениям».

Первобытное человечество, по Бриффо, ушло от этого не очень далеко, о чем свидетельствует практика укусов, сопровождающая половые отношения. Из «любовного укуса», вероятно, произошел поцелуй. «У древних египтян слово, которое египтологи переводят как „целовать“, означало „есть“. Желание влюбленных „съесть“ объект их привязанности, вероятно, содержит больше зловещих биологических воспоминаний, чем они осознают», — добавляет Бриффо.

Любовь же, по его мнению, произошла из совершенно другого ряда чувств, связанных не с половым инстинктом, а с заботой о потомстве. Эволюционная база любви между мужчиной и женщиной — материнская привязанность к детям.

Может быть, сохраняющаяся вера в любовь — один из последних источников стабильности человечества, относительной психологической устойчивости человека. И один из последних бастионов человечности как таковой. Но процесс отмирания любви начался. Всё будет постепенно возвращаться к тем формам «половых отношений», которые описывает Бриффо. Любовь, по-видимому, действительно имеет иную природу, чем сексуальное влечение. Но если свести это к эволюционной базе в виде материнской привязанности к детям, любовь не спасти. Даже не так: если действительно это сводится к биологической инстинктивной основе, ее нельзя спасти.

В нашей культуре есть иное понимание смысла любви. И если мы хотим противостоять западному проекту переустройства человека, связанному с разрушением патриархата и внедрением перверсии, нам нужно это понимание «добыть». И добиться с его помощью, в частности, иной практики личной любви в нашем обществе.

Владимир Соловьев считал личную любовь прямым путем к преображению всей материи и преодолению смерти. Он рассуждал следующим образом.

Индивидуальную жизнь всю пронизывает эгоизм. Он выражается не только в том, что индивидуальность приписывает безусловное значение себе, но и, главное, в том, что она отказывает в этом значении другим. Человеку кажется, что он исходит из равноправности себя и других. Но на самом деле, на практике, он принципиально возвышает себя над другими.

«Разумеется, в отвлеченном, теоретическом сознании всякий человек, не помешавшийся в рассудке, всегда допускает полную равноправность других с собою; но в сознании жизненном, в своем внутреннем чувстве и на деле, он утверждает бесконечную разницу, совершенную несоизмеримость между собою и другими: он сам по себе есть всё, они сами по себе — ничто», — говорит Соловьев.

Только в любви может быть исправлено это несправедливое отношение к другим. Если я люблю, я могу приписать любимому человеку безусловное значение. А значит, обретаю способность увидеть такое же значение и в других людях. Это меня избавляет от эгоизма.

В любви происходит идеализация любимого, он видится в особом свете. Но постепенно это «освещенное» светом любви представление любимого человека уходит, теряется то, что так резко отличало его в глазах любящего от остальных людей. Он (или она) становится в каком-то смысле похож (или похожа) на остальных. Какое же из этих представлений верное, настоящее — «освещенное» любовью или последующее, обыкновенное? По Соловьеву, именно «освещенное», идеализированное ви́дение человека, вызывающее восхищение любящего его, — правильное; оно показывает человека таким, каков он есть на самом деле. Обыкновенное же ви́дение отличается от «освещенного» так же, как ви́дение мира кротом отличается от ви́дения его человеком (человек и крот, глядя на одно и то же, увидят предмет с принципиально разной степенью точности — глаза человека дадут картину, которая ближе к истине).

Сохранить «освещенное» ви́дение, идеализированное представление о любимом человеке возможно, считает Соловьев, только через особое сознательное действие: мы должны силой творчества утвердить в действительности тот реальный облик любимого, который нам предстал — чтобы и все остальные увидели его таким же. Но это не может коснуться только одного любимого человека и не коснуться всего остального мира. В этом смысле любовь побуждает ко всемирному действию. Идеализированное представление показывает нам образ Божий, который есть в любимом человеке, — чтобы мы постигли, что он есть в каждом человеке. И что необходим «духовно-физический процесс восстановления образа Божия в материальном человечестве», который не может совершиться сам по себе, без нас.

Имеется в виду преодоление смерти. Ведь мы знаем, что любимый человек всё равно потом одряхлеет и умрет. Это знание смертности несовместимо с заключающимся в любви «повышенным утверждением индивидуальности» себя и любимого. Вера в бессмертие души здесь не помогает. Представление о бессмертной душе слишком абстрактно и отвлеченно — не того хочет любовь. Соловьев пишет:

«Бесплотный дух (т.е. бессмертная душа на небесах. — Прим. И. Р.) есть не человек, а ангел; но мы любим человека, целую человеческую индивидуальность, и если любовь есть начало просветления и одухотворения этой индивидуальности, то она необходимо требует сохранения ее как такой, требует вечной юности и бессмертия этого определенного человека, этого в телесном организме воплощенного живого духа. Ангел или чистый дух не нуждается в просветлении и одухотворении; просветляется и одухотворяется только плоть, и она есть необходимый предмет любви (выделено мною. — Прим. И. Р.). Представлять себе можно всё, что угодно, но любить можно только живое, конкретное, а, любя его действительно, нельзя примириться с уверенностью в его разрушении».

Между тем неизбежность смерти плотского человека принимается наукой за непреложный закон: наука не сомневается, что люди всегда будут умирать. До Соловьева об этом говорил другой русский мыслитель, чья пророческая философия не получила до сих пор должной известности и оценки — Николай Фёдоров. Он выражал возмущение тем, что ученые, привыкшие всё рассматривать как гипотезы, нуждающиеся в проверке и экспериментальном подтверждении, всегда и всюду принимают только одно положение за несомненную истину — неотменяемость смерти. Тогда как, следуя научной логике, утверждать о неотменяемости смерти можно было бы, только перепробовав все возможные способы восстановления жизни.

Другой вопрос, что бессмертие несовместимо с существующим устройством жизни — это подчеркивают и Фёдоров, и Соловьев вслед за ним. Соловьев пишет, что для существующей жизни «смерть не только неизбежна, но и крайне желательна: можно ли без ужасающей тоски даже представить себе бесконечно продолжающееся существование какой-нибудь светской дамы, или какого-нибудь спортсмена, или карточного игрока?»

Для того чтобы говорить о преодолении смерти, человеческое бытие должно обладать высочайшей осмысленностью. Чтобы человеку открывались такие горизонты, в сопоставлении с которыми безнравственное времяпрепровождение и пребывание в спокойствии своего эгоизма оказалось бы не интересно, не привлекательно! Без этого просветление плоти никогда не произойдет.

По Соловьеву, истинная духовная любовь дает такую осмысленность. Открывая дорогу к познанию ценности другого, личная любовь ведет ко всечеловеческой любви. В половой любви через общность с «единичным» другим воплощается внутреннее единство и общность со всеми людьми. Любовь предписывает торжество над смертью, «превращение смертного в бессмертное, восприятие временного в вечное». Здесь Соловьев добавляет то, что крайне важно для нашей темы: «Ложная духовность есть отрицание плоти, истинная духовность есть ее перерождение, спасение, воскресение».

Именно такую ложную духовность мы видим в западной традиции. Соловьев говорит о стремлении к вечной юности плоти для сохранения образа Божьего в человеке. Мы знаем, во что это стремление превращается в западном варианте, по знаменитой литературной истории Дориана Грея, чья роковая просьба о том, чтобы он оставался неизменно молодым и красивым, а старел его искусно написанный портрет, оказалась исполнена неведомыми силами. Просьба героя Уайльда была продиктована разбуженным в нем тщеславием, а красоту и молодость он использовал для удовлетворения мелких страстей и порочной жизни. Магия портрета оказалась погибельной, конец Грея был страшен. Напомню, он убил художника, создавшего портрет, который считал его своим другом. А затем исполосовал портрет ножом, отчего к нему пришла смерть.

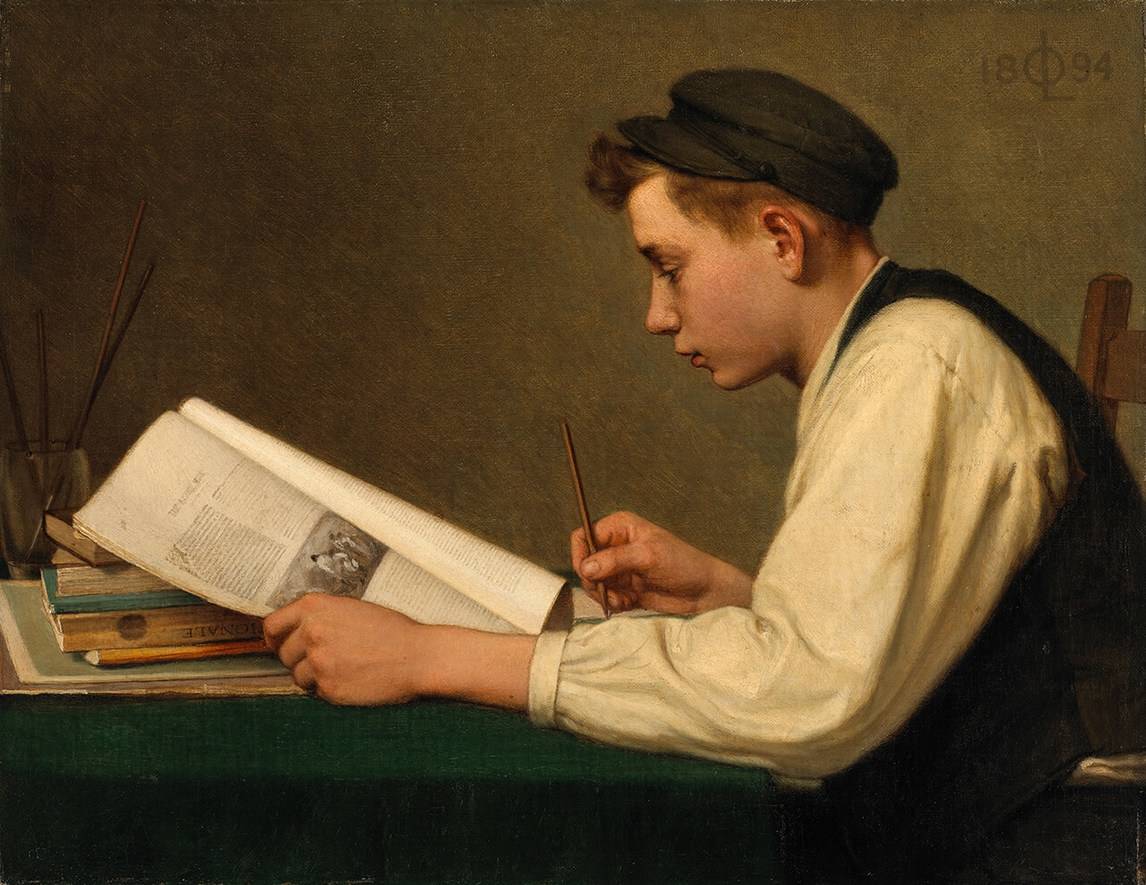

Рассуждения Соловьева могут показаться слишком фантастичными, и чтобы уравновесить их чем-то более практическим, хотелось бы показать, как выражал смысл любви испытавший влияние Соловьева великий русский писатель Александр Куприн. Подлинным опытом художественного исследования высокой любви, и именно в духе интересующей нас философии и мистики, является его известная повесть «Гранатовый браслет». Драма любви разворачивается здесь коротко, но тем точнее передается главное.

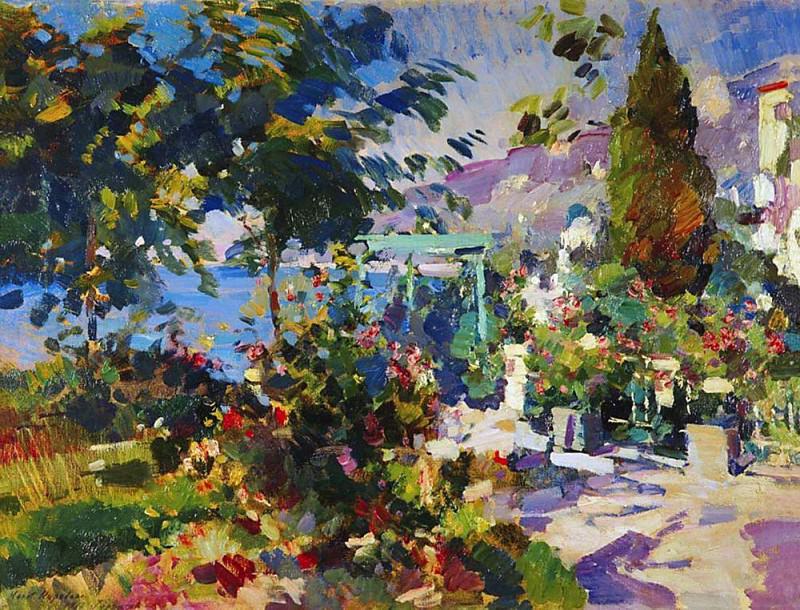

Куприн описывает чувство мелкого чиновника Желткова к княгине, жене предводителя дворянства в одной из российских губерний, на черноморском побережье. Чиновник не питает никаких надежд из-за разницы в социальном положении и отказа княгини, полученного им за много лет до происходящих событий, еще до ее замужества. Княгиня Шеина и Желтков никогда не виделись; он лишь позволял себе видеть ее иногда в общественных местах таким образом, чтобы она не видела его. Он писал ей письма, на которые она никогда не отвечала, кроме одного раза, когда попросила его не писать больше.

В описываемый момент Желтков преподносит Шеиной в подарок на день рождения фамильную драгоценность, переходившую по наследству в его семье, — золотой браслет, инкрустированный гранатами. Он сопровождает его запиской, в которой впервые разворачивается перед читателем характер его чувства:

«Умоляю Вас не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании о моей дерзости семь лет тому назад, когда Вам, барышне, я осмеливался писать глупые и дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось только благоговение, вечное преклонение и рабская преданность. Я умею теперь только желать ежеминутно Вам счастья и радоваться, если Вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой Вы сидите, паркету, по которому Вы ходите, деревьям, которые Вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой Вы говорите. У меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам».

После празднования дня рождения княгиня Вера провожает одного из своих гостей — друга семьи, старого генерала, в котором Куприн прекрасно выводит тип русского героического воина. Приведу это описание — оно очень актуально для нашей сегодняшней ситуации. Куприн пишет, что в генерале совмещались «те чисто русские, мужицкие черты, которые в соединении дают возвышенный образ, делавший иногда нашего солдата не только непобедимым, но и великомучеником, почти святым, — черты, состоявшие из бесхитростной, наивной веры, ясного, добродушно-веселого взгляда на жизнь, холодной и деловой отваги, покорства перед лицом смерти, жалости к побежденному, бесконечного терпения и поразительной физической и нравственной выносливости».

Генерал и Вера беседуют по дороге под ночным небом, и разговор заходит о любви. Старый генерал рассказывает свою историю женитьбы и говорит, что брак вовсе не обязательно означает любовь. Мужчины, по его словам, бывают привлечены к браку соблазном, усталостью от холостой жизни, а также иллюзией собственного бессмертия при «продлении» своего существования в детях. Женщина же стыдится оставаться в девушках и желает свить свое гнездо.

«А где же любовь-то? — вопрошает генерал. — Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано — „сильна, как смерть“? Понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение — вовсе не труд, а одна радость».

Далее он говорит, что именно мужчины виноваты в том, что такая любовь почти не встречается:

«Я уверен, что почти каждая женщина способна в любви на самый высокий героизм. Пойми, она целует, обнимает, отдается — и она уже мать. Для нее, если она любит, любовь заключает весь смысл жизни — всю вселенную! Но вовсе не она виновата в том, что любовь у людей приняла такие пошлые формы и снизошла просто до какого-то житейского удобства, до маленького развлечения. Виноваты мужчины, в двадцать лет пресыщенные, с цыплячьими телами и заячьими душами, неспособные к сильным желаниям, к героическим поступкам, к нежности и обожанию перед любовью… Ну скажи же, моя милая, по совести, разве каждая женщина в глубине своего сердца не мечтает о такой любви — единой, всепрощающей, на всё готовой, скромной и самоотверженной?»

После этого генерал предрекает то, что и наступило в действительности: «А раз ее нет, женщины мстят… Помяни мое слово, что лет через тридцать женщины займут в мире неслыханную власть. Они будут одеваться, как индийские идолы. Они будут попирать нас, мужчин, как презренных, низкопоклонных рабов. Их сумасбродные прихоти и капризы станут для нас мучительными законами. И всё оттого, что мы целыми поколениями не умели преклоняться и благоговеть перед любовью».

«Гранатовый браслет» был написан в 1910 году. Через тридцать с лишним лет появилась книга де Бовуар «Второй пол» и началось развитие феминистского движения, которое, как мы видели, во многом инициировало сексуальную революцию и последующее распространение перверсий. Пророчество о «сумасбродных прихотях и капризах, которые станут для нас мучительными законами» сбылось самым ужасающим образом, причем в масштабах целых социумов: прихоти феминисток о тотальном сексуальном раскрепощении и демонтаже традиционной семьи стали законом для тех мужчин, которые управляют современными западными государствами, законом современности. Конечно, это нельзя считать только местью за неумение мужчин любить. Но это слагаемое присутствует.

В нашем обществе всё несколько иначе. Но неумение благоговеть перед любовью, безусловно, налицо, и соответствующие трудности с мужской ролью в парах тоже. В этом, в сущности, проблемность опросов, в которых подавляющее большинство говорит о вере в любовь: верить в любовь и уметь благоговеть перед ней — это очень разные вещи. Хотя вера в любовь и сохраняется, люди, особенно молодые, не готовы достаточно подробно обсуждать эту тему, она оказывается затабуирована.

Выслушав от княгини Веры историю о письмах Желткова, генерал говорит, что, должно быть, она встретила «именно такую любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины». После этого он уезжает.

Княгиня показывает подарок Желткова и приложенную к нему записку мужу. При разговоре присутствует брат княгини, товарищ прокурора, который настроен очень категорично и первоначально предлагает предать всё огласке и обратиться к помощи властей. Однако в конце концов Шеин вместе с шурином решают встретиться с Желтковым, вернуть ему браслет и принудить отказаться от преследований княгини. Во время встречи Шеин убеждается в подлинности чувств Желткова к его жене (и после этого даже говорит ей, что не смеет разбираться в его чувствах к ней). Желтков объясняет пришедшим, что никогда не сможет перестать любить княгиню, что ни переезд в другой город, ни заключение в тюрьму не отрешат его от мыслей о ней, и он будет искать способ связи с ней. Единственным выходом остается смерть. Он внутренне принимает решение о самоубийстве и пишет последнее письмо для княгини, спросив на это согласие Шеина. В письме он ничего не говорит о смерти и лишь благодарит княгиню за то, что она была единственной радостью и утешением в его жизни. А также подводит итог истории своей жизни и любви, в которой его жизнь сконцентрировалась. Вот что он пишет:

«Я не виноват, Вера Николаевна, что богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к Вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей — для меня вся жизнь заключается только в Вас.

Я бесконечно благодарен Вам только за то, что Вы существуете. Я проверял себя — это не болезнь, не маниакальная идея — это любовь, которою богу было угодно за что-то меня вознаградить.

Пусть я был смешон в Ваших глазах и в глазах Вашего брата, Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: «Да святится имя Твое».

Восемь лет тому назад я увидел Вас в цирке в ложе, и тогда же в первую секунду я сказал себе: я ее люблю потому, что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее Вас и нежнее. В Вас как будто бы воплотилась вся красота земли…»

Княгиня Вера понимает, что генерал был прав. И что любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее. Она едет на квартиру Желткова, чтобы увидеть его, хотя бы мертвого.

Куприн изображает настоящую любовь, которая, как говорил апостол Павел в «Послании к Коринфянам», «долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит». Такая любовь имеет воистину вселенское значение, и героиня в конце концов понимает это.

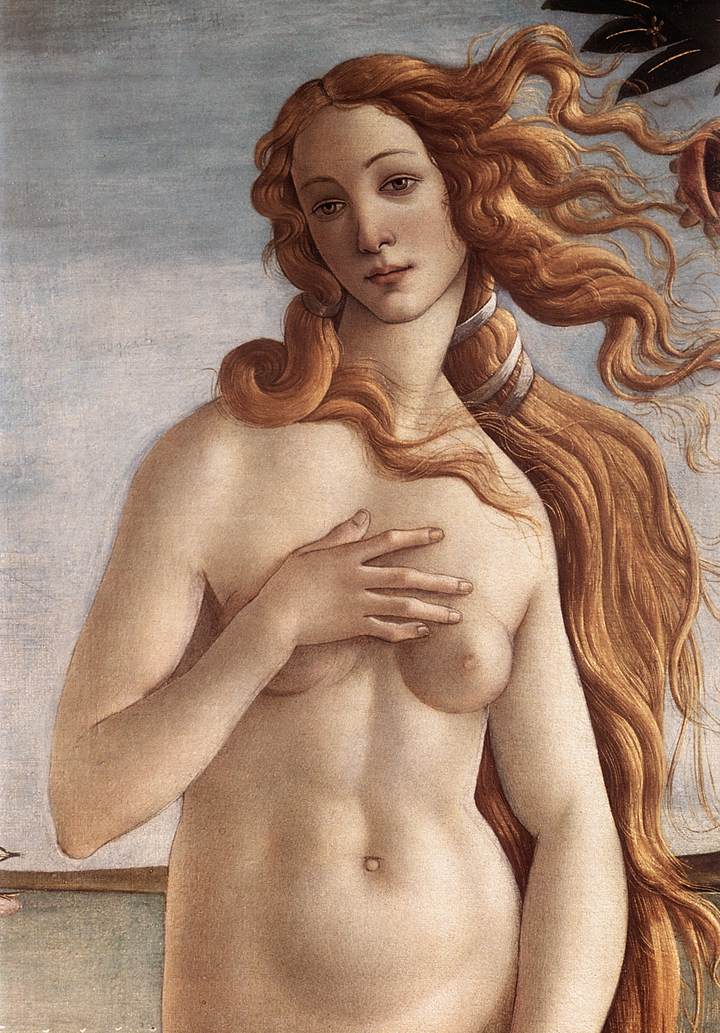

Желтков пишет, что для него вся красота земли воплотилась в одной женщине. Это отсылает нас к Святой Софии, которая наделяет красотой всё сущее в материальном творении. И к тому, что земная возлюбленная есть отражение небесной. Если есть высшее женское начало, живущее в облике красоты во всей материальной природе, во всех людях, то любовь может быть абсолютной, такой, что перед ней можно благоговеть. И научившись видеть этот светоносный облик в любимом человеке, на следующем шаге можно научиться его видеть и в других.

Соловьев рассказывает о своих личных мистических отношениях со Святой Софией, которые сыграли важнейшую, а возможно, и ключевую роль в его жизни. Он описывает их в своей поэзии, договаривая то, что остается недоговоренным в его философии. Наиболее известно в этом смысле стихотворение «Три свидания», в котором он описывает опыт трех своих встреч с Вечной Женственностью (хотя и не дает ей имени). Начинается оно с того же мотива преодоления любовью смерти, а также обусловленности временем:

Заранее над смертью торжествуя

И цепь времен любовью одолев,

Подруга вечная, тебя не назову я,

Но ты почуешь трепетный напев…

Не веруя обманчивому миру,

Под грубою корою вещества

Я осязал нетленную порфиру

И узнавал сиянье Божества…

Не трижды ль ты далась живому взгляду —

Не мысленным движением, о нет! —

В предвестие, иль в помощь, иль в награду

На зов души твой образ был ответ.

Первое «свидание» происходит в детстве, в возрасте девяти лет, на фоне первой детской влюбленности Соловьева, в церкви во время обедни:

Алтарь открыт… Но где ж священник, дьякон?

И где толпа молящихся людей?

Страстей поток, — бесследно вдруг иссяк он.

Лазурь кругом, лазурь в душе моей.

Пронизана лазурью золотистой,

В руке держа цветок нездешних стран,

Стояла ты с улыбкою лучистой,

Кивнула мне и скрылася в туман.

И детская любовь чужой мне стала,

Душа моя — к житейскому слепа…

И немка-бонна грустно повторяла:

«Володинька — ах! слишком он глупа!»

Вторая встреча случается во время обучения Соловьева в Европе, в читальном зале Британского музея, где он в основном работал в одиночестве, изучая литературу о Софии:

И вот однажды — к осени то было —

Я ей сказал: «О Божества расцвет

Ты здесь, я чую, — что же не явила

Себя глазам моим ты с детских лет?»

И только я помыслил это слово —

Вдруг золотой лазурью всё полно,

И предо мной она сияет снова —

Одно ее лицо — оно одно.

И то мгновенье долгим счастьем стало,

К земным делам опять душа слепа,

И если речь «серьезный» слух встречала,

Она была невнятна и глупа.

Я ей сказал: «Твое лицо явилось,

Но всю тебя хочу я увидать.

Чем для ребенка ты не поскупилась,

В том — юноше нельзя же отказать!»

«В Египте будь!» — внутри раздался голос.

В Париж — и к югу пар меня несет.

С рассудком чувство даже не боролось:

Рассудок промолчал, как идиот.

Поселившись в каирском отеле, Соловьев ожидает знака, и наконец слышит «как ветерка прохладное дыханье: «В пустыне я — иди туда за мной». Он подчиняется. Утомленный после целого дня ходьбы и приключений, он пытается уснуть на песке под открытым небом, борясь с наступившим холодом.

И долго я лежал в дремоте жуткой,

И вот повеяло: «Усни, мой бедный друг!»

И я уснул; когда ж проснулся чутко —

Дышали розами земля и неба круг.

И в пурпуре небесного блистанья

Очами, полными лазурного огня,

Глядела ты, как первое сиянье

Всемирного и творческого дня.

Что есть, что было, что грядет вовеки —

Всё обнял тут один недвижный взор…

Синеют подо мной моря и реки,

И дальний лес, и выси снежных гор.

Всё видел я, и всё одно лишь было —

Один лишь образ женской красоты…

Безмерное в его размер входило, —

Передо мной, во мне — одна лишь ты.

О, лучезарная! тобой я не обманут:

Я всю тебя в пустыне увидал…

В моей душе те розы не завянут,

Куда бы ни умчал житейский вал.

Один лишь миг! Видение сокрылось —

И солнца шар всходил на небосклон.

В пустыне тишина. Душа молилась,

И не смолкал в ней благовестный звон.

Именно после третьей встречи Соловьев разовьет свою философскую систему, в центре которой будет стоять София — душа мира. Он подчеркивал, что она есть не плотское начало в Боге и не женская природа сама по себе в ее конкретной изменчивости, но космическое существо, вдохновившее Бога на творение и объединяющее Его с земным миром.