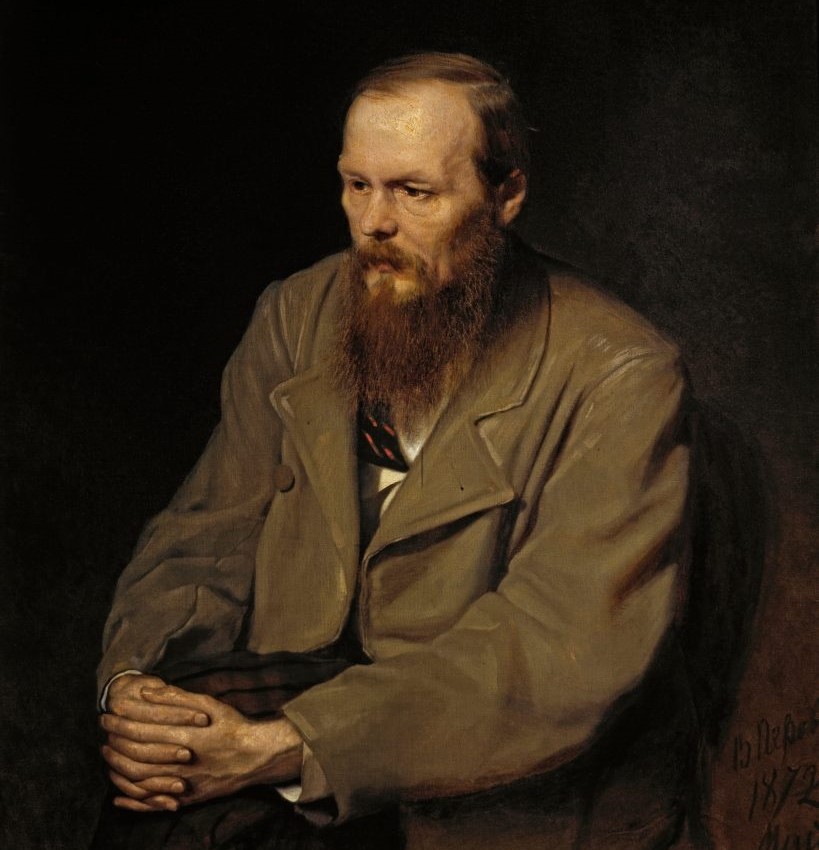

Быть ли человеку? Достоевский и духовные искания Запада в ХХ веке

Напряженный поиск сущностного человеческого содержания в каждом отдельно взятом человеке — одна из важнейших смысловых линий всего жизненного и литературного пути Федора Достоевского. Сделанные им открытия на пути изучения вертикали «падение — восхождение» человека оказались глубоко востребованными в среде западных интеллектуалов XX века. Сегодня, в день его рождения, вспомним о влиянии Достоевского на мировой культурный процесс.

Достоевский велик. Даже как-то пугающе велик. Исследование его творчества продолжается уже полтора века, однако всякий раз, на очередном историческом витке происходит своего рода переоткрытие Достоевского.

Один из способов осознать истинный масштаб этого писателя и духовидца — проследить влияние его творчества на литературный процесс в целом. Влияние Достоевского не ограничивается воздействием на писателей-современников, он стал фактором мировой культуры. Образы, сюжеты, глубинные смыслы, созданные и добытые им, разошлись широкой волной и захватили умы интеллектуалов «закатной» Европы.

В 1931 году британский историк и дипломат Эдвард Халлетт Карр (1892–1982), известный своим интересом к русской истории (в течение 30 лет создавал книгу «История Советской России»), писал:

«Достоевский оказал влияние почти на всех ведущих романистов Англии, Франции и Германии за последние 20 лет».

В мире существует целое направление — достоевсковедение, или достоевистика, занятое исключительно толкованием текстов писателя. И тут невозможно не вспомнить о традиции экзегетики в богословии, то есть толкования неясных религиозных текстов. И хотя произведения Достоевского, безусловно, религиозными текстами не являются, однако стоит напомнить, что в среде литературоведов бытует словосочетание «великое пятикнижие Достоевского» (речь идет о романах «Идиот», «Братья Карамазовы», «Бесы», «Подросток» и «Преступление и наказание»), что явным образом отсылает к Пятикнижию и отражает способ восприятия произведения Федора Михайловича.

Парадоксалист из «Записок из подполья» породил плеяду образов

Фигура парадоксалиста из «Записок из подполья», этого антигероя, по выражению самого Достоевского, породила в европейской литературе XX века целую вереницу родственных ему персонажей. Отчетливо эта связь прослеживается в творчестве яркого представителя литературы экзистенциализма Альбера Камю. Исследовательница европейского литературного процесса XX века Ольга Джумайло отмечает:

«Именно „Записки из подполья“ стали моделью исповедальной повести Камю „Падение“, в которой точно прослеживается тематическая и поэтическая преемственность».

В повести Камю «Падение» (1956) на литературную сцену явился некий Жан-Батист Кламанс, «судья на покаянии», как он сам себя отрекомендовал. Действие повести, весьма скудное на события, происходит в Амстердаме, однако родом Кламанс из Франции, и его устами Камю дает безжалостную характеристику соотечественникам и в целом европейцам:

«Мне всегда казалось, что у наших сограждан две ярые страсти: мыслить и блудить. Напропалую, как говорится. Не будем, однако, осуждать их за это — не одни они распутничают, вся Европа блудит».

Специализирующийся на литературе XIX и XX веков профессор Принстонского университета Виктор Бромберт в своей работе «Слава антигероям: персонажи и темы современной европейской литературы 1830–1980» («In Praise of Antiheroes: Figures and Themes in Modern European Literature 1830–1980», 1999) пишет о целой галерее антигероев в западной литературе, «родоначальником» которых он назвал образ парадоксалиста из «Записок». Бромберт относит к этому типу персонажи произведений Итало Звево («Самопознание Дзено»), Макса Фриша («Назову себя Гантенбайн», Альбера Камю («Падение»), Жан-Поля Сартра («Тошнота») и других. Более того, Бромберт вводит понятие «комплекса Достоевского», под которым он понимает «манипуляцию внутренней двойственностью исповедального повествования» (duplicitous resources of confessional mode). В ходе болезненной исповеди раздвоенного «эго» парадоксалиста перед читателем разворачивается трагическая картина несовместимости его душевных порывов.

С другой стороны, современный российский исследователь Ольга Джумайло отмечает художественно-генетическую связь протагонистов произведений крупнейших писателей Европы ХХ века, таких, как Герман Гессе («Последнее лето Клингзора»), Роберт Музиль («Человек без свойств»), Сол Беллоу («Между небом и землей»), Джон Кутзее («В сердце страны»), с их предтечей — «подпольным человеком» Достоевского. В своих работах исследовательница подчеркивает, что «Записки» послужили моделью жанра западного исповедально-философского романа.

Увертюра к экзистенциализму

Утвердившееся в Европе в 30-е годы XX века философское направление экзистенциализм стало выражением кризиса надежд интеллектуалов на идеи Просвещения, важнейшим постулатом которого была вера в разум и прогресс. На смену рационализму Просвещения приходит вера в примат иррационального, зачастую понимаемого как эмоциональная открытость всем воздействиям реального мира.

Философы-экзистенциалисты видели тупик рационального подхода к человеку и в целом к человеческому существованию в том, что он не мог объяснить важнейших его составляющих, таких как страх, одиночество, отчаяние. Экзистенциализм — это, в сущности, философия существования как такового (от латинского existentia — существование). Для экзистенциалистов на первом месте стоит уникальность бытия каждого человека, его терзания и метания.

Предтечей этого философского направления сами его основатели считали Достоевского. Один из идеологов экзистенциализма Жан-Поль Сартр прямо указывал на идею, высказанную в романе «Братья Карамазовы» о том, что «если бога нет, то всё дозволено», называя ее отправной точкой экзистенциализма. Идеи этого философского направления развивали уже упомянутый Альбер Камю, а также Сёрен Кьеркегор, Карл Ясперс, Отто Больнов, Габриэль Марсель и другие.

В известной антологии «Экзистенциализм: от Достоевского до Сартра», вышедшей в 1980 году в США, ее составитель и редактор Вальтер Кауфман в предисловии писал:

«Я не вижу никаких причин, чтобы называть Достоевского экзистенциалистом, но думаю, что первая часть „Записок из подполья“ — это лучшая увертюра к экзистенциализму, которая когда-либо могла быть написана».

Вчитаемся в строки этой литературной увертюры и почувствуем интонации самого автора «Записок из подполья»:

«Видите ли-с: рассудок, господа, есть вещь хорошая, это бесспорно, но рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотенье есть проявление всей жизни, то есть всей человеческой жизни, и с рассудком, и со всеми почесываниями. И хоть жизнь наша в этом проявлении выходит зачастую дрянцо, но все-таки жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня. Ведь я, например, совершенно естественно хочу жить для того, чтоб удовлетворить всей моей способности жить, а не для того, чтоб удовлетворить одной только моей рассудочной способности, то есть какой-нибудь одной двадцатой доли всей моей способности жить. Что знает рассудок? Рассудок знает только то, что успел узнать (иного, пожалуй, и никогда не узнает; это хоть и не утешение, но отчего же этого и не высказать?), а натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и хоть врет, да живет».

Зачинатели экзистенциализма (Камю и Сартр) воплощали свои идеи не только в строго философских трудах, но также облекали их в литературно-художественную форму. Речь идет о повести Камю «Посторонний» (1940) и романе «Тошнота» Сартра.

Своеобразное преломление тема отчуждения и тотального одиночества получила в творчестве австрийского писателя Франца Кафки (1883–1924), всю жизнь мучительно страдающего от одиночества и непонимания со стороны окружающих его людей, что неизбежно приводило к растущему чувству творческой и духовной неудовлетворенности.

Мысль о творческой связи Кафки с Достоевским в западном литературоведении широко распространена. Эта мысль стала общепринятой после того, как Альбер Камю в своем «Мифе о Сизифе» провел параллель между двумя писателями в ходе обоснования «философии абсурда», краеугольного камня экзистенциализма.

Сам Кафка прямо заявлял о сильном духовном влиянии на него Достоевского. Записи в его дневнике и письма свидетельствуют о том, что Кафка не только прочитал все романы Достоевского, но и знал факты его биографии.

Одно из самых известных произведений Кафки — новелла «Превращение» («Метаморфоза», 1912), в которой описывается неожиданное фантасмагорическое перевоплощение коммивояжера Грегора Замзы в огромное отвратительное насекомое. Сразу вспоминаются строки из «Записок из подполья» Достоевского:

«Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым. Но даже и этого не удостоился».

Просматривается вполне прозрачная связь между парадоксалистом Достоевского и персонажем Кафки. Писатель довел до логического финала, до абсурда мысль об отчужденности и бессмысленности существования антигероя в бесчеловечном мире.

Влияние Достоевского на экспрессионизм

В немецкоязычных странах Европы (Австрии, Германии) в 1910–1920-е годы широко распространилось культурное движение «экспрессионизм», наиболее ярко проявившее себя в живописи, но выразившееся также в литературе, музыке, танце, искусстве кино. Деятели культуры, исповедующие принципы этого нового направления, объединились в группу «Мост» в Дрездене, «Синий всадник» в Мюнхене. Идеи экспрессионизма находили выражение в статьях журнала «Штурм» (1910–1932).

Апологеты нового движения заявили о решительном разрыве с предыдущей эпохой, в частности с натурализмом. Ведущей темой искусства экспрессионистов стала тема отчуждения как апофеоз буржуазной цивилизации, подавившей человеческое в человеке. В экспрессионистской живописи с особой силой заявили о себе Винсент ван Гог, Эдвард Мунк, Джеймс Энсор, Отто Мюллер и другие. Их напряженно-эмоциональные полотна буквально излучают эмоции восторга, ужаса, одиночества, покинутости, страха (вспомним знаменитую картину Мунка «Крик»).

Яркими представителями немецкого экспрессионизма в литературе были Франц Кафка (которого в равной мере относят и к направлению экзистенциализма, поскольку это родственные духовные течения модернизма, границы здесь носят условный характер), Густав Майринк, Георг Тракль и другие.

Все они испытали существенное влияние идей Достоевского. Однако надо отметить, что наиболее сильным влиянием на экспрессионистов в литературном пространстве 1910–30-х годов в Европе было влияние Ницше. Этот «мрачный германский гений» провозгласил «Бог умер» и объявил искусство последней метафизической деятельностью человеческого духа. Этот лозунг горячо восприняла культура модернизма (особенно немецкого), приобретая постепенно черты «культуры господства».

В Достоевском представителей экспрессионизма привлекали гениальное воплощение пограничных психологических состояний, фантастических и фантасмагорических, доходящих до гротеска, описания скитаний одинокой души в жизненном лабиринте, кошмаров и обморочных провалов.

Среди них особняком стоит поэт Георг Тракль (1887-1914), который называл свою поэзию «неполным раскаянием» и «незавершенным наказанием», явно апеллируя к роману «Преступление и наказание». Здесь он определенно выступает последователем не Ницше, а Достоевского.

Друг юности Тракля Э. Бушбек позднее писал, что Тракль очень рано начал читать Достоевского и «не щадя сил, одолел всего», так как чувствовал близость к мироощущению великого русского писателя. Бушбек вспоминал, что в частых дискуссиях «по Достоевскому» Тракль отмечал его революционную антибуржуазность, основанную на глубокой религиозности.

Сопоставляя систему взглядов Достоевского с ценностной системой Ницше (которого он, безусловно, читал не менее увлеченно), Тракль оказывался в неразрешимом треугольнике «Ницше — Тракль — Достоевский», по поводу которого Вальтер Метлагль написал:

«Ницше противопоставлял „морали христианских ценностей“ свою „господскую мораль“. По его мнению, христианская этика взросла „на пропитанной смертью почве“. Ницше видел отражение этой морали в романных героях Достоевского, представлявшихся немецкому философу типами из „нисходящей“, декадентской жизни. И все же, вопреки этой трактовке, Тракль выбирает для себя Достоевского как единственную альтернативу, чтобы в эстетическом и этическом смысле противостоять Ницше. Манера Достоевского была для Тракля, как он нередко повторял, особенно в последние годы своей жизни, „святой“, это была „несущая исцеление“, спасительная для него манера в той трагической ситуации, когда поэт воспринимал самоуничтожение человечества как совершенно конкретную, готовую осуществиться в реальности возможность».

В нашем материале, разумеется, мы не ставили задачу осветить абсолютно все аспекты воздействия феномена Достоевского на западную культуру. Остались в тени такие фигуры, как Альберт Эйнштейн, Киндзабуро Оэ, Уильям Фолкнер и многие другие, испытавшие на себе мощное влияние Достоевского. Приведем в заключение лишь слова признанного мастера слова, лауреата Нобелевской премии японского писателя Киндзабуро Оэ:

«Своим первым и главным литературным учителем я считаю великого Достоевского. Многие японские и даже американские критики пишут о его сильном влиянии на мое творчество. Это не случайно. По сей день я придерживаюсь твердого правила: первые десять дней каждого года целиком посвящать чтению Достоевского».

Современная нам реальность ставит перед человечеством и перед отдельно взятым человеком предельный вопрос — быть ли человеку как таковому вообще? Быть ли ему или исчезнуть, раствориться в постчеловеческом тумане? Духовное наследие Достоевского способно помочь в поисках ответа на этот предельный вопрос. Только вот неизвестно: остались ли те, кто будет искать этот ответ, — в России и за ее пределами.

Татьяна Коровина 14:30 12.11.23

Статья очень интересная и нужная именно в наше время, когда Россия, убедившаяся в гибельности попытки "войти в Европу и стать как все цивилизованный западные страны", должна в новых исторических условиях сформулировать свою национальную идею и свой идеал будущего, причем не только для себя, но и для всех стран, которые не хотят угодить в постмодернистский ад на Земле, который уверенно строит Запад.

В Западной Европе, наследовавшей католическому Риму, при переходе от традиционного общества к обществу Модерна, религия уступила свою роль регулятора закону.

А в России, наследовавшей православной Византии с мощным влиянием Греции, при переходе к Модерну, вместо религии, ставшей личным делом каждого, роль регулятора стала играть культура.

Именно поэтому "поэт в России больше, чем поэт". А писатель (не смешивать с беллетристом) становится властителем дум. И, как мы видим из этой статьи, дум не только людей, русской культуры, но и культуры западно-европейской.

И думы эти об одном - что такое человек и в чем его предназначение?

Запад решил не париться и просто отменить проект Человек, оскотинив большую часть человечества и раз и навсегда отменив единство рода человеческого в построенном на Земле постмодернистском аду.

Россия же, имея в своём наследии великую русскую классическую литературу, напряженно вглядывающуюся в человека со всей его сложностью и противоречивостью, и великую мечту большевиков о Новом Человеке, пусть и не до конца, но воплотившуюся в советском образе жизни с его лучшим в мире образованием для всех и каждого, с высокой культурой, доступной всем и каждому, может и должна пойти путём пробуждения и раскрепощения высших творческих способностей человека, шагнув из Модерна в Сверхмодерн, из царства необходимости в царство свободы.