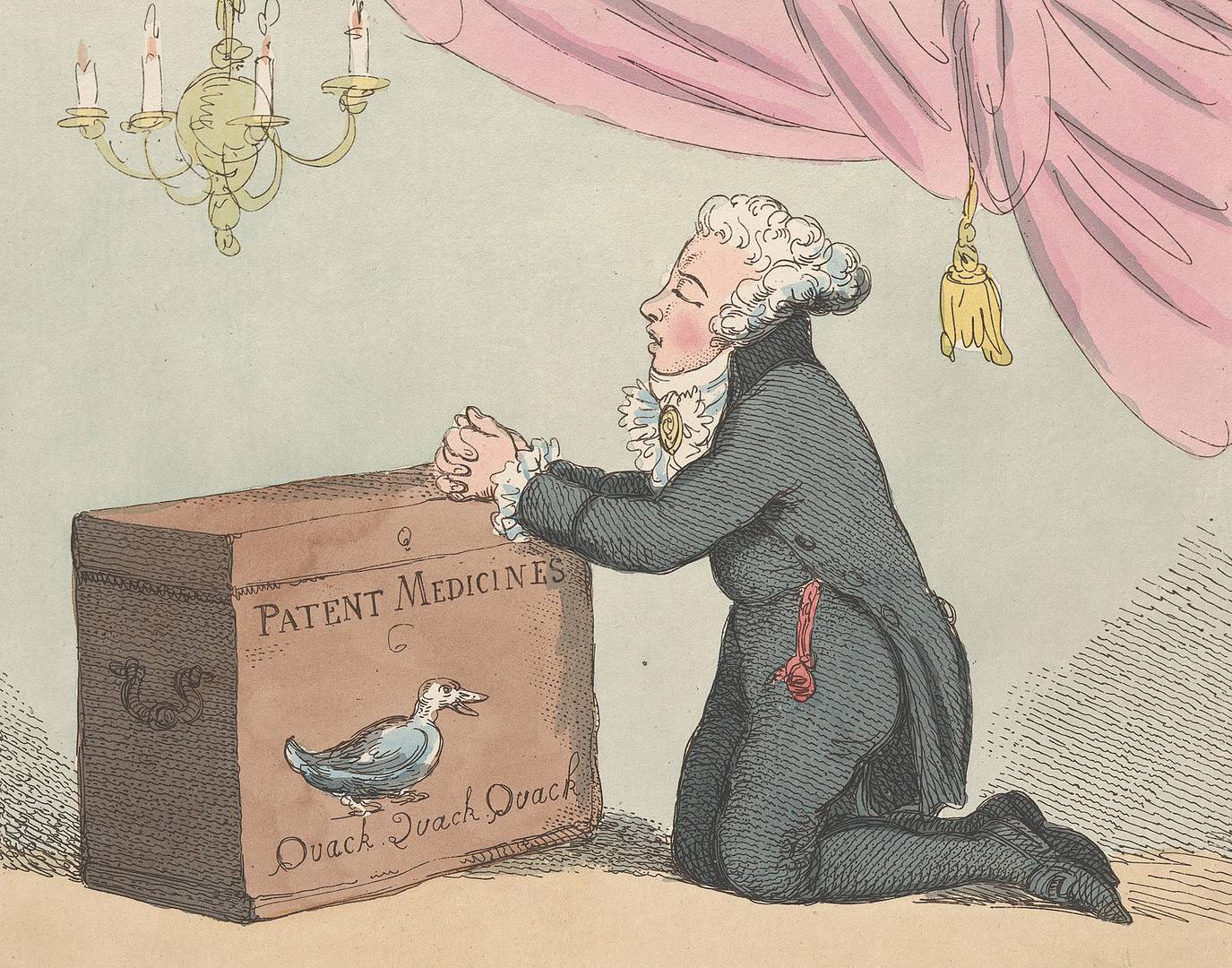

Не окажутся ли врачи и пациенты в роли «козлов отпущения»?

Одно из событий лета 2018 года, наиболее эмоционально обсуждаемое профессиональным медицинским сообществом, касалось кардинального изменения роли клинических рекомендаций и протоколов лечения при оказании медицинской помощи, на чем не один год настаивает Минздрав.

Дело в том, что 7 июля Государственная дума РФ одобрила в первом чтении законопроект № 449180-7, который вносит изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам клинических рекомендаций. «Для нас очень важно, чтобы они [рекомендации] приобрели обязательный характер на территории всей страны», — прокомментировала событие министр здравоохранения В. Скворцова.

Законопроект определяет клинические рекомендации как «документы, содержащие основанную на научных доказательствах структурированную информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая описание последовательности действий медицинского работника, с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, иных факторов, влияющих на результаты лечения».

С введением в оборот клинических рекомендаций, утверждают авторы законопроекта, российские врачи получат «мощный инструмент» и «реальную подсказку» при оказании медицинской помощи. А это, как утверждается, позволит, во-первых, сократить количество врачебных ошибок, во-вторых, даст возможность нашим гражданам, независимо от региона проживания, получать медицинскую помощь в соответствии с международными стандартами.

Казалось бы, что плохого, если у врача при ведении того или иного пациента будет научно обоснованный ориентир в виде клинических рекомендаций? Однако совсем не случайно новость о новом законопроекте вызвала крайне неоднозначную реакцию и в экспертном, и в профессиональном медицинском сообществе. Почему? Давайте попробуем разобраться.

Но для начала позволим себе некоторые медико-философские рассуждения.

Алгоритмы, описывающие последовательность действий, существуют практически в любой сфере деятельности. Для обработки, например, стальной чушки на производстве необходимо ввести некий регламент — алгоритм действий: как и что надо делать с чушкой, чтобы превратить ее в деталь. О чушке мы знаем все, вплоть до ее элементного состава. Чушка не живая, ее «ответы» на наши действия точно описывают разные науки (физика, например, описывает сопротивление материалов) и они четко прогнозируемы. Поэтому, применяя некий регламент действий, мы можем изготовить нужную нам деталь.

Организм человека устроен гораздо сложнее металлической чушки. Кроме того, знание о нем далеко не полное. И реагировать на воздействие он может совершенно по-разному. А если еще принять во внимание наличие у человека (как субъекта, а не объекта для медицинских манипуляций), психики, сознания и воли, то эти «реакции» могут быть и вовсе непредсказуемыми.

Например, больной вполне может обманывать врача и не исполнять его рекомендации, при этом уверяя, что все делает, как ему велит врач. Да и вообще проблем с человеком много. Но самое главное, повторим, что знание медицинской науки о человеке неполное. И не случайно, что когда создают регламент (алгоритм) лечения человека, то называют это рекомендацией. То есть определенное лечение рекомендуют, а не жестко диктуют — лечите эту болезнь так и, скорее всего, получите такой-то результат с такой-то вероятностью.

Вся современная, так называемая доказательная медицина в целом строится на вероятностных событиях, то есть на теории вероятности. В современной научной медицине достоверно то, что случается с величиной ошибки менее 5 % (и это при условии верно поставленного эксперимента и должного математического анализа). Повторим, на ошибку отводится менее 5 %, но она не исключается.

Ученый с мировым именем в области медбиостатистики, американский профессор Стентон Гланц утверждает: «В результате применения статистического метода мы получаем не истину в последней инстанции, а всего лишь оценку вероятности того или иного предположения. Кроме того, каждый статистический метод основан на собственной математической модели и результаты его правильны настолько, насколько эта модель соответствует действительности». Таков фундамент современной научной медицины и, как видите, он непрочен.

Поэтому, когда мы говорим о неких алгоритмах действий при лечении больного, мы говорим только о рекомендациях. Подчеркнем, никто в мире не делает рекомендации жесткими правилами лечения больного.

В США, например (а именно на американский опыт любят ссылаться сторонники внедрения клинических рекомендаций в России), медицинское сообщество, признавая пользу клинических рекомендаций, не рассматривает их в качестве обязательных для исполнения директив. Обусловлено это пониманием потенциально методологически опасных мест при выработке рекомендаций. Ведь, в конце концов, переход от оценки доказательной базы по тому или иному вопросу к практической рекомендации по ведению конкретного больного является субъективным по определению.

Национальная академия медицины США (НАМ, бывший Институт медицины США), например, составила систему критериев для оценки врачом той или иной клинической рекомендации (как любят говорить некоторые американские врачи — «рекомендации по рекомендациям»). Согласно этим критериям, считать в полной степени заслуживающими доверия можно только те клинические рекомендации, которые:

- основываются на систематическом обзоре имеющейся доказательной базы;

- составлены мультидисциплинарной группой экспертов (в идеале включающей врачей первичного звена и пациентов);

- рассматривают важные подгруппы больных и предпочтения больных;

- придерживаются четко прописанного и прозрачного процесса выработки рекомендации, с целью минимизации влияния ангажированности и конфликта интересов;

- оговаривают качество доказательной базы и степень убедительности рекомендации;

- регулярно обновляются и имеют четко прописанный «срок годности», после которого планируется повторный обзор доказательной базы.

По факту же отнюдь не все действующие в США клинические рекомендации удовлетворяют критерии НАМ. Нередко у разных врачебных специализаций имеются разные рекомендации по одной и той же нозологии (заболеванию), а иногда они вступают друг с другом в прямое противоречие.

Американская коллегия рентгенологов (АКР), например, рекомендует проводить ежегодную маммографию женщинам 40 лет и старше с целью раннего выявления рака молочной железы. В то же время Рабочая группа превентивных служб США (РГПС США), где преобладают врачи первичного звена и эпидемиологи, рекомендует это исследование проводить раз в два года, и только начиная с 50 лет.

Обусловлено это тем, что у составителей рекомендаций разные приоритеты. АКР думает в первую очередь о максимальном выявлении рака на ранней стадии. А РГПС США считает, что если следовать менее строгим рекомендациям, то можно увеличить число женщин, которые согласятся на скрининг и уменьшить затраты без значительного роста смертности. Но окончательное решение принимается конкретным врачом и конкретной пациенткой.

Американские суды также не рассматривают клинические рекомендации в качестве директив, обязательных для исполнения. Если врач предположительно допустил врачебную ошибку, то при разборе такого дела в суде судья будет опираться на мнение медицинского эксперта, а не на конкретную клиническую рекомендацию, которую нарушил или которой, наоборот, неукоснительно придерживался врач. При этом эксперт может ссылаться на какую-либо клиническую рекомендацию, оценивая действия врача. Но рекомендации (и это важно!) не могут заменить самого эксперта, поэтому суд опирается на эксперта, то есть на человека.

Подчеркнем, что при всей своей супербюрократизации и жесткости американские суды при разборе дел о предполагаемой врачебной ошибке или халатности считают, вслед за Протагором, «мерой всех вещей» человека, а не сухую инструкцию. Поскольку разбирают не болезнь, а конкретного человека с массой его особенностей. И судят за нанесенный ущерб, а не за отход от рекомендаций.

В конце концов, если бы можно было лечить больных исключительно по клиническим рекомендациям и протоколам, то врач был бы не нужен, за него это могла бы делать машина. Машина все сформирует, оценит, выдаст алгоритм лечения по клинической рекомендации, больной исполнит, медсестра введет лекарства. Зачем в таком случае врач?

Но это все рассуждения!

Вернемся к одобренному Госдумой РФ законопроекту № 449180-7. Он вводит клинические рекомендации «как обязательные для выполнения» в нашу практическую медицину.

Начнем с того, что медицинская помощь будет теперь строиться (и это основное нововведение) «в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения (протоколами ведения пациентов)». Что имеется в виду? Поясним.

Клинические рекомендации включают описание последовательности действий медицинского работника. Согласно законопроекту, они будут разрабатываться и утверждаться профессиональными медицинскими некоммерческими организациями (ПМНКО). Тогда как согласование клинических рекомендаций будет осуществлять Минздрав? Подобная схема, по мнению экспертов с факультета медицинского права, таит в себе множество рисков.

Один из рисков состоит в том, что создается опасный прецедент, когда документы, подготовленные негосударственной организацией, становятся обязательными фактически для всех без исключения граждан: «для врачей — прямо, а для граждан косвенно — так как они лишаются права получать медицинскую помощь, не включенную в клинические рекомендации». Это, как считают эксперты, требует детальной проработки на предмет соответствия Конституции РФ. Поскольку в Основном законе страны не предусмотрено «осуществление власти через профессиональные некоммерческие организации», а издание общеобязательных актов — прерогатива исключительно государственно-властных полномочий. Это первое.

Второе. Законопроект, как отмечают эксперты, не приводит никаких критериев, по которым будет отбираться некоммерческая организация, разрабатывающая и утверждающая клинические рекомендации. В стране между тем существует много профессиональных ассоциаций медицинских работников, каждые из которых исповедуют свои подходы к лечению. А раз так, то создается почва для лоббизма вполне определенных интересов. Высок риск того, что разработка и утверждение клинических рекомендаций будет поручена не самым достойным ПМНКО.

«Разработку рекомендаций нельзя доверять некоммерческим организациям, — комментирует член исполкома Пироговского движения врачей, зав. кафедрой гематологии и гериатрии Института профессионального образования Первого МГМУ им. Сеченова П. Воробьев, — такие организации легко могут попасть в зависимость от фармацевтических компаний. Подготовкой рекомендаций должны заниматься специальные учреждения на государственные деньги и исключительно в интересах пациентов и государства».

Третье. Как мы уже отметили, законопроект вводит и такое понятие, как «протоколы ведения пациентов». Так вот, обязательство разработать протоколы лечения предполагается возложить непосредственно на медицинские организации (больницы, клиники, ЛПУ). В законопроекте подчеркивается, что эти протоколы медицинская организация обязана разрабатывать на «основе соответствующих клинических рекомендаций, порядка оказания медицинской помощи по профилю и с учетом стандарта медицинской помощи». Фактически получается «масло масляное». Но что это будет означать на практике?

На практике это будет означать, что врач будет обязан лечить пациента по клиническим рекомендациям, спущенным «сверху», и по протоколам, сформированным на местном уровне. Так прописано в законопроекте. И этот пункт серьезно беспокоит не только представителей профессионального медицинского сообщества, но и пациентов.

Дело в том, что нововведение позволяет создавать разные протоколы лечения для столичной городской клиники и для периферийной городской больницы.

То есть может сложиться ситуация, когда пациенты, проживающие, например, в Москве или Санкт-Петербурге, будут получать лечение по одному протоколу, а те, кто живет в отдаленном регионе — по другому. Это возможная ситуация, так как формирование протоколов, повторим, отдано на откуп самим больницам. И вот тут начинаются серьезные проблемы!

Любая столичная больница отличается от региональной, и это давно не секрет, оснащением и возможностями (в том числе финансовыми). Понятно, что в хорошо финансируемых клиниках и больницах будут свои протоколы и соответственно лучшие результаты лечения. Соответственно в бедных больницах будут свои — зачастую несовершенные или сокращенные протоколы лечения.

«У нас огромная страна и самые различные уровни готовности, начиная с квалификации и заканчивая оборудованием, транспортом и прочее, — комментирует ситуацию депутат из «Справедливой России» Ф. Тумусов. — Если закон будет принят, как это будет реализовываться в какой-то отдаленной глуши, в каком-то фельдшерско-акушерском пункте, где может не оказаться ни оборудования, ничего, и нет просто реальной возможности выполнить эти клинические рекомендации?»

Выходит, что законопроект фактически закрепляет правила, когда качество оказания медицинской помощи ставится в зависимость от материальных возможностей того или иного лечебного учреждения. То есть пациенты из отдаленных регионов по факту оказываются без эффективного лечения. А уже и сейчас нередки ситуации, когда региональные клиники из-за недостаточного финансирования или отсутствия лекарств предлагают своим пациентам (в том числе с онкологическими заболеваниями) усеченные протоколы лечения. Но продолжим...

Четвертое. Серьезные сомнения у экспертов вызывает и утверждение Минздрава о том, что «принятие законопроекта не потребует увеличения расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ». Дело в том, что в законопроекте никак не оговаривается, каким образом будет решаться ситуация, если медицинское учреждение не имеет соответствующего оборудования для оказания медицинской помощи, предусмотренной клиническими рекомендациями. Особое волнение по этому поводу высказывают частные медорганизации, осуществляющие свою деятельность, в том числе, по системе госгарантий (ОМС). Поскольку совсем не исключено, что в отличие от государственных медучреждений, которые имеют «хотя бы минимальный шанс получить необходимые для технического переоснащения средства из бюджета», коммерческим клиникам это переоборудование придется осуществлять за свой счет. А это не может не сказаться на увеличении тарифов на медицинские услуги. Или на сокращении списка медицинских услуг, оказываемых этими клиниками по госгарантиям.

Еще один, крайне болезненный вопрос, который не без оснований беспокоит российских медработников, связан с меняющейся ролью врача в новой системе.

Законопроект четко оговаривает, что клинические рекомендации и больничные протоколы ведения больного вводятся для регулирования деятельности врача. Он же прописывает, что на основании клинических рекомендаций будут разрабатываться так называемые «Стандарты (или критерии) качества оказания медицинской помощи». Обязанность проверять соответствие оказанной медицинской помощи (того или иного медучреждения или врача) этим стандартам возложена на Росздравнадзор, ОМС и другие контролирующие органы (например, специальные группы по врачебным ошибкам при Следственном комитете РФ). «Мы будем судить врача (обратите внимание на это «судить врача»! — Авт.), — заявила заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Т. Яковлева, выступая в Госдуме 7 июля, — именно по этим критериям. И это даст нам возможность [обеспечить], что они [рекомендации] будут обязательными». Нарушители стандартов будут отправляться на повторную аккредитацию.

Так, в законопроекте появилась часть 8 статьи 69, где оговаривается, что «в случае выявления <...> несоответствия качества оказанной медицинской помощи критериям оценки качества медицинской помощи по группам заболеваний или состояний, руководитель медицинской организации в срок, не превышающий пятнадцати календарных дней, принимает решение о направлении допустившего нарушение медицинского работника на внеочередную аккредитацию в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти».

Парадокс создаваемой системы заключается в том, что врача (впервые!) можно будет наказать, если его лечение привело к несоответствию «качества оказанной медицинской помощи критериям оценки качества медицинской помощи». В законопроекте не учитывается, лечил ли врач по больничным протоколам и клиническим рекомендациям, или он их нарушал.

Выходит, что если врач лечил добросовестно больного по клиническим рекомендациям и больничным протоколам, но не достиг должного критерия качества медицинской услуги (например, не вылечил больного), то его могут наказать, отправив на внеочередную аккредитацию. Так прописано в законопроекте.

Не будем подробно говорить о том, что сам факт назначения внеочередной аккредитации серьезно бьет по морально-психологическому состоянию и имиджу врача. Или что подготовка к переэкзаменовке потребует от врача времени. Откуда он возьмет это время, учитывая повсеместную перегруженность врачей в наших поликлиниках и больницах? Легко предположить, что это время будет выделяться за счет сокращения времени приема пациентов.

Но гораздо опасней, что создаются условия, при которых возможно обвинить в некачественной медицинской помощи и направить на внеочередную аккредитацию практически любого медицинского работника. Причем в данной ситуации главврач медицинского учреждения получает право не просто уволить, но и практически единолично лишить медработника его права на осуществление медицинской деятельности (в случае непрохождения аккредитации). Что само по себе нарушает правило коллегиальности — поскольку, по факту, отменяется решение коллегиального органа (аккредитационной комиссии). Кроме того, таким правом, согласитесь, весьма легко злоупотреблять и использовать это право в качестве рычага давления на неугодного подчиненного.

Далее. В новом законопроекте усложняется процедура отхода врача от клинических рекомендаций или протокола лечения. В случае, например, когда пациенту для уточнения диагноза требуется провести не рентген, а магнитно-резонансную томографию (МРТ). Или если врач считает нужным назначить и применить лекарственные препараты, не входящие «в соответствующий стандарт медицинской помощи или не предусмотренные соответствующей клинической рекомендацией и протоколом лечения (протоколом ведения пациента)».

Согласно законопроекту, замена процедуры или назначение препаратов возможны, но исключительно «в случае наличия медицинских показаний (например, индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям)». И только по решению комиссии!

В законопроекте, однако, никак не оговаривается, как это правило будет работать в случае экстренной ситуации. Когда для спасения жизни пациента дорога каждая минута и для согласования нет времени.

Фактически же новый законопроект лишает врача права самостоятельно принимать решение. Создается конструкция жесткого диктата в отношении действий врача. И перенос на врача всей полноты ответственности за состояние больного.

Врач в этой ситуации оказывается перед чудовищным выбором. Либо выполнить свой главный врачебный долг — помочь пациенту, а затем быть наказанным за несоответствие «стандартам и критериям» и, соответственно, готовиться к досрочной аккредитации. Либо выполнять все строго по инструкциям — а что уж будет с больным, бог ведает! Но и здесь, как мы показали, врач не застрахован от наказания.

И вместо заключения. Клинические рекомендации нужны — они неотъемлемый элемент современной медицины. В нашей врачебной практике мы ежедневно принимаем решения, от которых зависят жизни людей. И принимая эти решения, мы опираемся на весь багаж своих знаний, в том числе, на научные исследования (почерпнутые из специальной научной литературы) и создаваемые на их основе рекомендации. Так же поступали и наши старшие коллеги, которые вполне критично и успешно принимали и использовали в Советском Союзе инструкции и приказы Минздрава СССР — где-то в качестве жесткой директивы (приказы), а где-то в качестве руководства, рекомендации, ориентира (инструкции, руководства для практикующих врачей).

Да, клинические рекомендации полезны и необходимы, но невозможно свести клиническую рекомендацию к некоему аналогу технического регламента на заводе. Подобное «законотворчество» выдает вопиющую неосведомленность чиновников о природе доказательной медицины.

Доказательная медицина, со всеми ее минусами и плюсами, не душит врачебное творчество обязательными для исполнения директивами. Наоборот, по-настоящему современный врач должен быть способен критически оценить рекомендации на основе собственного врачебного опыта и знаний, а не следовать слепо указаниям Минздрава. Он также должен уметь самостоятельно принять решение о том, насколько данная рекомендация может быть применима к конкретному больному в конкретном клиническом случае.

Попытка же загнать врача юридическими мерами в позицию бездумного исполнителя спускаемых сверху директив подрывает гуманистическую основу священных с древности взаимоотношений между врачом и доверившимся ему больным. Если будет осуществлен такой удар по основам врачебной профессии, то никакой серьезный разговор о здоровье нации уже не будет возможным.

Впрочем, чиновников от медицины это, по-видимому, не волнует. Ведь если что-нибудь случится с ними или с их близкими — они обратятся в зарубежную клинику, где их будут лечить врачи с правом на принятие самостоятельного решения.

А у нас в России? А у нас в России — «хоть трава не расти»!