О коммунизме и марксизме — 146

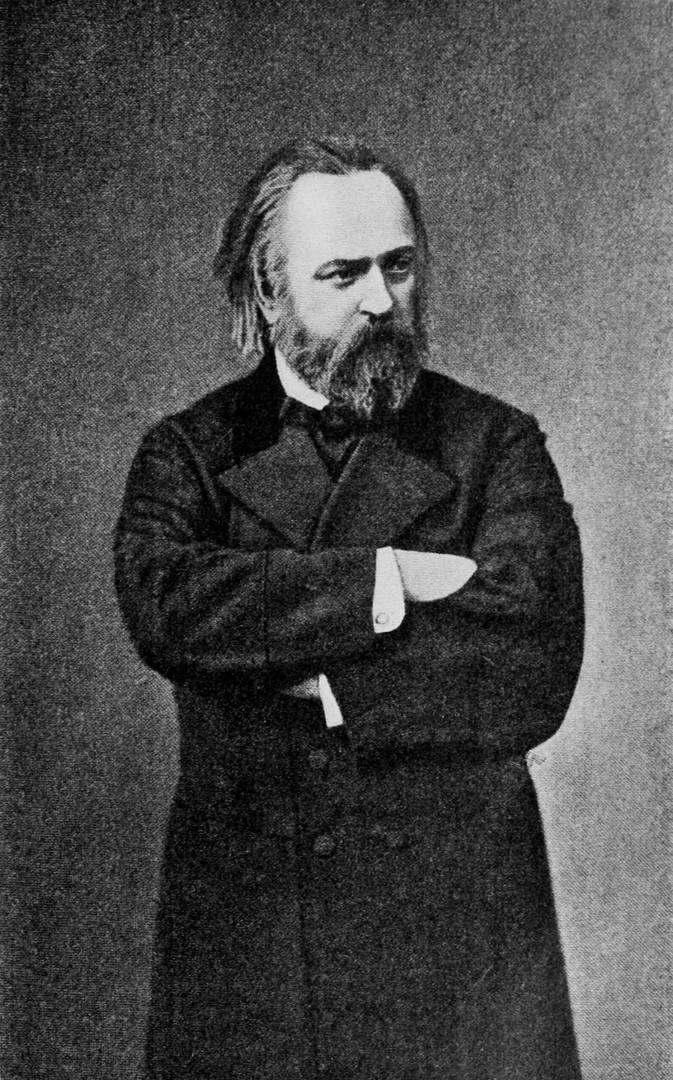

Я неоднократно подчеркивал, что Герцен в нравственном и интеллектуальном отношении на несколько порядков выше Мережковского.

И что Мережковский представляет собой не столько обычного паразита, присосавшегося к чьему-либо телу (в нашем случае — к телу герценовских раздумий о всемирно-исторических судьбах), сколько паразита экстравагантного, способного питающие его чужие раздумья наигнуснейшим образом извращать.

А поскольку тема мещанской погибельности, взятая Мережковским у Герцена, для нас, живущих в постсоветскую эпоху, крайне важна, я позволю себе еще раз обратиться к оригиналу.

Заявив о том, что «самодовольная в своей ограниченной посредственности жизнь запятнана <…> самым страшным пятном в мире — вульгарностью» и что «это нисколько не мешает всему образованному миру идти в мещанство», а также что «авангард мира в мещанство уже пришел», Герцен далее утверждает что «мещанство — идеал, к которому стремится, подымается Европа со всех точек дна».

Характеризуя этот идеал, Герцен пишет: «Маленький дом с небольшими окнами на улицу, школа для сына, платье для дочери, работник для тяжелой работы, да это в самом деле гавань спасения».

Но разве плохи сами по себе этот «маленький дом», «школа для сына» и всё остальное? Разве могут они сами по себе претендовать на роль нового всемирно-исторического антимессии, земного Антихриста, способного обеспечить земную же погибель рода человеческого?

Что занимает более всего Герцена, который, как читатель, наверное, помнит из моих предшествующих адресаций к его работам, сетует на уравнивание в рамках мещанства тех героев Бомарше (Альмавиву и Фигаро), которые стали олицетворением масштабного и кровавого конфликта, вошедшего в историю как Великая французская революция?

Герцена больше всего, как мы уже убедились, занимает не судьба аристократии, она же — Альмавива, и не судьба буржуазии, она же — Фигаро, а судьба безгласного покамест пролетариата. Того самого пролетариата, на который Маркс возложил свои надежды на спасение человечества.

По поводу этого пролетариата Герцен пишет следующее: «Прогнанный с земли, которую обрабатывал века для барина, потомок разбитого в бою селянина, осужденный на вечную каторгу, голод, бездомный поденщик, батрак, родящийся нищим и нищим умирающий, только делаясь собственником, хозяином, буржуа, отирает пот и без ужаса смотрит на детей; его сын не будет отдан в пожизненную кабалу из-за хлеба, его дочь не обречена ни фабрике, ни публичному дому. Как же ему не рваться в мещане? Идеал хозяина-лавочника — этих рыцарей, этих попов среднего состояния носится светлым образом перед глазами поденщика до тех пор, пока его заскорузлые и усталые руки не опустятся на надломленную грудь и он не взглянет на жизнь с тем ирландским покоем отчаяния, которое исключает всякую мечту, всякое ожидание, кроме мечты о целом полуштофе виски в следующее воскресенье».

Какое это имеет отношение с формальной точки зрения к омещаниванию советского пролетариата, а также к страдальчески предчувствовавшемуся Герценом омещаниванию всего человечества?

Советский пролетарий после своей победы уже не должен был думать о том, что его сын будет находиться в жуткой пожизненной кабале из-за хлеба. Пролетарий завоевал для своего сына другую участь. Сын мог, если хотел, превращаться из пролетария в инженера, врача, ученого, офицера или кого-нибудь еще. А мог, если хотел (или если не мог ничего другого) оставаться пролетарием, иметь достойную оплату за достойный и умеренный труд, получать пенсию.

Дочь советского пролетария ну уж никак не должна была страдать по поводу собственной нищеты, рассматривать себя как существо, обреченное либо идти на фабричную каторгу, либо гнить в публичном доме. Такой альтернативы у дочери советского пролетария очевидным образом не было.

Между тем советский пролетариат оказался омещаненным. И иные слои советского общества постигла та же участь. Почему? Ну уж никак не от страха по поводу своего падения с мещанского или иного этажа социальной лестницы на самое дно, в ад нищеты и голода, он же — чудовищный удел западного пролетариата в середине XIX столетия.

Значит, с одной стороны, Герцен, если анализировать его пророчества с позиции советского и постсоветского бытия, абсолютно неправ, говоря об ужасе нищеты как о том, что побуждает пролетариат мечтать о превращении в мещанство.

С другой стороны, нечто побудило советского пролетария к губительному для страны и общества омещаниванию, предсказанному Герценом.

Понимая, насколько хотелось бы читателю, как и мне, поскорее добраться до этого «нечто», я, тем не менее, убежден, что только внимательное рассмотрение всей мысли Герцена, а также того, как эту мысль извращает господин Мережковский, мы сможем найти искомое.

У Герцена в его размышлениях фигурирует некий Маццини, преданно служивший революции и разочаровавшийся в ее итогах. Герценовский Маццини — это один из выдающихся деятелей итальянского освободительного движения Джузеппе Мадзини (1805–1872).

По мнению Герцена, то, что испугало Мадзини, — это некая пустота, обнажающаяся по ту сторону величия буржуазных революционных освободительных идеалов. Герцен пишет: «Пустота, которую ощущал Маццини, понятна.

Прилив революционного моря поднимался торжественно в 1789 и, не мучимый никакими сомнениями, затоплял старую весь; но когда всё было покрыто его волнами и на минуту всплывшие головы без туловища (и в том числе одна в короне), митры без головы и шляпы с плюмажем пошли на дно, тогда впервые почувствовался какой-то страшный простор отсутствия. Освобожденные силы разъедали друг друга, потом устали и остановились — им нечего было делать, они ждали события дня, как поденщики ждут работы. Постоянные войска эти во время мира кипели боевой энергией, но не было боя, а главное — не было ясной цели. А если цели нет, всё может быть целью: Наполеон их уверил, что он — цель, что война — цель, и отлил больше человеческой кровью, чем напор волн революционных прилил идей».

Прежде всего, здесь обращает внимание сама идея пустоты.

А также идея «страшного простора отсутствия».

А также идея взаимного пожирания освобожденных сил.

А также идея усталости, порожденной этим взаимным пожиранием освобожденных сил.

А также идея бесцельности. Той бесцельности, при которой всё может стать целью.

Всё это не соотносится прямым образом с идеей узкопонимаемого социального блага. Пустота, простор отсутствия, синдром взаимного пожирания, усталость и бесцельность — это всё очевидным образом размещено в сфере духа, а не в сфере тех или иных, пусть даже и самых ужасающих материальных страданий.

По мнению Герцена, Мадзини именно это и обнаружил — ужасающую духовную нищету, не только не преодоленную, но даже в чем-то усугубленную революционными буржуазными бурями.

Герцен убежден в том, что Мадзини обнаружил эту нищету не только в окружающей его политической жизни, но и в постреволюционной культуре. И не просто в культуре вообще, а в самых высоких ее проявлениях.

«Прежде чем произвести окончательный приговор», — Мадзини, как считает Герцен, попытался всмотреться в существо того, что творится именно в этой культурной сфере, как бы далекой от политического цинизма и безусловно призванной явить миру именно что-то духовное. И что же, как утверждает Герцен, увидел Мадзини, заглянув в эту собственно духовную сферу?

«Там ему встретился, — пишет Герцен, — колоссальный эгоизм Гёте, его покойное безучастие, его любознательность естествоиспытателя в делах человеческих; там ему встретился гложущий себя колоссальный эгоизм Байрона».

Что же, по мнению Герцена, обнаруживает Мадзини в революционной байроновской романтике, в самом существе гениального английского поэта, рванувшегося освобождать Грецию от османского ига и погибшего в ходе этого освобождения?

В байронизме Мадзини обнаружил, как считает Герцен, «плач, смех, гордое бегство и отвращение от современного мира — возле гордого довольства в нем. Герои Байрона поражают Маццини; он ищет, откуда ведут свое начало эти странные отшельники, без религии и монастыря, сосредоточенные на себе, ненужные, несчастные, без дела, без родины, без интересов, эгоисты и аскеты, готовые на жертвы, которых не умеют принести, готовые презирать себя в качестве людей».

В самом деле, каковы бы ни были качества героев Байрона, притом что эти качества отнюдь не высосаны из пальца гениальным поэтом, у этих качеств должен быть источник, своего рода порождающая духовная причина — вот что в виде этой причины обнаружил, по мнению Герцена, Мадзини, попытавшись выйти в своем поиске сущности нового времени за пределы всегда циничной политики. Мадзини вышел за эти пределы. И, выйдя за них, как считает Герцен, снова натолкнулся на ту же причину, которую ему явила политика.

Герцен пишет по поводу такого нового обнаружения того же самого: «И снова Маццини наталкивается на ту же причину. У байроновских героев недостает объективного идеала, веры; мечта поэта, отвернувшись от бесплодной, отталкивающей среды, была сведена на лиризм психических явлений, на внутрь вошедшие порывы деятельности, на больные нервы, на те духовные пропасти, где сумасшествие и ум, порок и добродетель теряют свои пределы и становятся привидениями, угрызениями совести и вместе с тем болезненным упоением».

Сила Мадзини, по мнению Герцена, в том, что Мадзини не мог «успокоиться на этом свидетельстве болезни», что деятельный дух Мадзини стремился прорваться сквозь завесу этой болезни с тем, чтобы «сыскать слово новой эры». И Мадзини решил заняться подобным поиском, взяв на себя и освобождение Италии от иноземного ига, и ее переустройство в совершенно новом ключе.

Вот что Герцен пишет по поводу подобной духовной устремленности политического проекта Мадзини, известного в истории под именем risorgimento (то есть возрождение Италии): «Теперь рычаг в его руках. Он повернет мир, он пересоздаст Европу, заменит гроб колыбелью, разрушителей сделает зодчими, разрешит противоречие общества и лица, свободы и авторитета, даст сердцу веру, не отнимая у разума — разум… Что же, ты думаешь, это magnum ignotum? (лат. — великое неизвестное. — С. К.) — Единство и освобождение Италии с древним Римом в центре».

Описывая духовный крах революционного проекта Мадзини, Герцен говорит о том, что Италию удалось освободить. Но только оказалось, что освобождена она не для новой жизни, о которой мечтал Мадзини, а для мещанского прозябания. Для Герцена олицетворением этого прозябания является итальянский государственный деятель, граф Камилло Бенсо ди Кавур (1810–1861), премьер-министр Сардинского королевства и первый премьер-министр объединенной Италии.

Будучи врагом Мадзини и Гарибальди, Кавур сыграл существенную роль в антимадзиниевском по своей сути объединении Италии под властью монарха Сардинии. Именно это позволяет Герцену не только противопоставить Кавура Мадзини, но и придать этому противопоставлению сущностный смысл. Этот смысл создается Герценом путем апелляции к персонажам Нового Завета, сестрам Лазаря Марфе и Марии.

Христианское предание, сообщая о пребывании Христа в доме Марфы и Марии, подчеркивает кардинальное различие в характерах двух сестер. О том, что Марфа крайне практична, а Мария ориентирована на мечтательную христианскую созерцательность.

В Евангелии от Луки по этому поводу говорится следующее: «Женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».

Герцен использует это предание для нужного ему духовного осмысления различия между Кавуром и Мадзини. Называя поэмой мечту Мадзини о духовно новой Италии, Герцен пишет о том, что Кавур был прозаическим переводом этой поэмы на язык итальянского мещанства. Что «Кавур — это итальянская Марфа, мешающая хозяйственными дрязгами единой мечте итальянской Марии. И в то время, когда Мария с умилением видела искупление мира в освобождающейся Италии, Марфа кроила для Италии бельгийский костюм, и страна, довольная, что конституция не жмет ее, пошла себе по торной западной колее, по большому торговому тракту, а по нему не доедешь ни до какого пересоздания мира, не пустившись в опасный брод».

Герцена явным образом беспокоит единственно то самое пересоздание мира, которое невозможно осуществить, идя по торной западной колее. И тем не менее Герцен не демонизирует Кавура хотя бы потому, что и Марфа, и Мария — сугубо позитивные евангельские персонажи. Более того, Герцен называет своего любимого Мадзини фанатиком. И при этом настаивает на том, что, хотя «фанатик Маццини ошибался; колоссальность его ошибки сделала возможным соизмеримого Кавура и единую Италию».

Герцен, как мы убедились, настаивает на соизмеримости Кавура чему-то. Чему? Ясно, что речь идет о соизмеримости Кавура мещанству. А также о соизмеримости Кавура той омещаненной уже во времена Герцена реальности, вне учета качеств которой великая мечта Мадзини и Гарибальди об обновлении Италии породила бы полный крах освободительного проекта. Другое дело, что при учете этой реальности гора великой мечты родила мышь под названием «мещанская Италия».

Обсуждая это печальное обстоятельство, Герцен пишет: «Для нас, впрочем, вовсе не важно, как он разрешил вопрос; для нас важно то, что западный человек, как только становится на свои ноги и освобождается от готовых формул, как только начинает вглядываться в современное состояние Европы, — чувствует неловкость, чувствует, что что-то не туда идет, что развитие дало в сторону. Обмануть это чувство заменою недостающего начала началом национальности — легко могут революционеры и консерваторы, особенно если, по счастью, их родина будет покорена. Но что же дальше? Что делать, восстановивши независимость своего народа? Или что делать, когда она и без того независима?»

Герцен, сравнивая Италию с Англией, говорит о том, что Мадзини еще мог заполнить пустоту итальянского мещанского прозябания апелляциями к необходимости освобождения от австрийцев, то есть немцев, которых итальянцы называли «тедески». Но как быть с Англией? — вопрошает Герцен.

«В Англии, — пишет он, — нет ни австрийского ига, ни папы, ни неаполитанского Бурбона. Тут что делать?»

Задавши этот вопрос, Герцен переходит к главному — к историческим судьбам как таковым, к смыслу исторического движения, к отсутствию или наличию в нем направленности, к его осмысленности или бессмыслию, а значит, и к тому, что называется возможностью или невозможностью поворота колеса истории вспять.

Обсуждая всё это, Герцен пишет: «Я предчувствую гнев наших крепостных людей, приписанных к научным фабрикам и схоластическим заводам; я вижу, как они белым днем яростно смотрят на меня своими ночными глазами филина и говорят: «Что он за вздор несет? Как будто история может дать в сторону, как будто она не двигается по своим законам, как планеты, которые никогда не дают в сторону и не срываются с орбит?»

Как мы убедились, Герцен, называет тех, кто твердо убежден в неуклонности исторического процесса, крепостными людьми, приписанными к научным фабрикам и схоластическим заводам. А значит, он не просто оппонирует их позиции, а считает себя носителем какой-то совсем другой позиции, категорически отличающейся от позиции тех, кто отстаивает неумолимую историческую, чаще всего благую, направленность.

Но в чем состоит эта «совсем иная» позиция Герцена? Знакомясь с его изложением этой позиции, ты сначала убеждаешься, что она не так уж существенно отличается от позиции «однонаправленников». Потому что вроде бы, по крайней мере поначалу Герцен говорит лишь о малых отклонениях от этой однонаправленности. Мол, у Сатурна есть сплошные кольца, а у Юпитера они сегментарные, носят бусоподобный характер, а у Земли — так вообще одна Луна.

Подобного рода аргументация не выдерживает критики. Потому что и сплошные кольца Сатурна, и сегментарные обрамления Юпитера, и Луна суть проявления общей космическо-гравитационной закономерности. Которая приводит в разных случаях к разным результатам. Это никоим образом не противоречит наличию единой исторической направленности.

Герцен это прекрасно понимает. Но продолжает цепляться за прецеденты из естественных наук. Убедившись в том, что астрофизика с ее законами формирования твердых тел и их композиций не может четко проиллюстрировать то, что ему нужно, Герцен переходит к биологии и медицине.

«Вместо обсерватории, — пишет он, — стоит взглянуть в любую больницу, чтоб видеть, как живые организмы дают в сторону, развиваются в своем отклонении и доводят его до относительного совершенства, искажая, а иногда и убивая весь организм. Шаткое равновесие всего живого колеблется и до некоторой степени уступает уклонениям: но еще шаг в ту же сторону — и худо стянутый узел, связующий их, развязан, и освобожденные элементы идут в другие сочетания…» Но это же не опровергает наличия общих законов!

Между тем Герцен хочет полемизировать с теми, кто утверждает однонаправленность истории в качестве именно общей закономерности. Так есть ли эта общая закономерность, сочетаемая с какими-то частными отклонениями, модификациями, которые никто не отрицает?

Либо общий закон исторического прогресса работает, либо колесо может быть повернуто вспять.

Либо общий закон омещанивания работает, пусть и с модификациями, либо этого общего закона не существует.

И так далее.

Герцен в конце концов вроде бы признает наличие общих законов. Он пишет: «Разумеется, что общие законы остаются те же, но в частных приложениях они могут разниться до совершенно противоположных явлений. Повинуясь одному и тому же закону, пух летает, а свинец падает».

Так кто же против? По крайней мере ревнители единой исторической направленности ну никак не против. Им не важно, что свинец и пух ведут себя по-разному. Им важно, что они одинаково ведут себя в соответствии с законом Ньютона. И стоило ли тогда называть этих людей крепостными, то есть рабами ложных доктрин?

Понимая всю шаткость своей позиции и не желая от нее тем не менее отказываться, Герцен предлагает в своей работе в качестве закономерности рассматривать саму необходимость отклонения, она же — цикличность, она же — колебательный процесс.

Герцен пишет: «Развитие в природе, в истории не то что не может отклониться, но должно беспрестанно отклоняться»

Казалось бы, Герцен приходит к тому, что Тойнби, Шпенглер и многие другие называли цикличностью колебательного исторического процесса. Отклоняться-то ведь можно только от чего-то, от какой-то оси, от какого-то центра. Вроде бы как только ты говоришь об отклонениях, то ты должен сказать и о том, что является осью, вокруг которой эти отклонения происходят. А сказав об этой оси, ты должен охарактеризовать ее как направленность.

Но вот тут-то Герцен и осуществляет нечто, позволяющее рассматривать его концепцию в качестве чего-то несводимого к колебательным или закономерно-вариативным уклонениям от неумолимой и не предполагающей вариаций направленности.

Герцен пишет о том, что беспрестанно отклоняться история должна не почему-либо, а «в силу своей беспечной страдательности, происходящей от отсутствия определенных целей».

Такая позиция Герцена действительно кардинально отлична от позиции тех, кто отстаивает неумолимую направленность исторического процесса.

Если у процесса нет целей, то у него и впрямь нет направленности. Вдобавок Герцен говорит о том, что отсутствие целей порождает страдательность.

Ну и, казалось бы, сказанное открывает дорогу к обычным утверждениям по поводу полного отсутствия всяческих целей. А значит, и полной произвольности тех «кренделей», которые человечество выписывает, выдавая их за историю. Но не тут-то было. Потому что Герцен вдруг говорит не только о страдательности, но и о боли, как регуляторе невесть чего. А также о том, что боль является сигналом о некоем отклонении. Отклонении от чего? От отсутствующих целей?

«В отдельном организме, — пишет Герцен, — иногда отклонение дает себя знать болью, и тут часто боль является слишком поздним предостережением. Сложные, сводные организмы сбиваются с своих диагоналей и уносятся по скатам, вовсе не замечая ни дороги, ни опасности, благодаря смене поколений. Возможность остановить отклонившееся, удержать забежавшее или нагнать его очень мала и мало желается, желание предполагало бы всякий раз сознание и цель».

Значит, с одной стороны, говорится о том, что боль является сигналом, не важно в каком-то смысле поздним или своевременным, сильным или слабым, улавливаемым или отвергаемым, но именно сигналом о некоем отклонении. При том что речь идет об отклонении от невесть чего, оно же — отсутствующая цель.

А с другой стороны, говорится о том, что сознания и цели вроде бы не существует. Или, точнее, что предполагать их постоянное присутствие было бы неверным.

И тут же осуществляется апелляция к решающей роли как бы отсутствующего сознания, которое при этом, по мнению Герцена, и необходимо, и «очень далеко от практического приложения. Боль не лечит, а вызывает леченье. Патология может быть хороша, а терапия скверная; можно вовсе не знать медицины и ясно видеть болезнь. Требование лекарства от человека, указывающего на какое-нибудь зло, чрезвычайно опрометчиво. Христиане, плакавшие о грехах мира сего, социалисты, раскрывшие раны быта общественного, и мы, недовольные, неблагодарные дети цивилизации, мы вовсе не врачи — мы боль; что выйдет из нашего кряхтения и стона, мы не знаем — но боль заявлена».

Боль, порождаемая отсутствием цели. Но тогда цель не может не быть чем-то искомым. А будучи искомой, она знаменует собой если не направленность, то жажду направленности, волю к направленности. То есть цели как бы еще нет, но она нужна, ее взыскуют, и, значит, она возникнет.

(Продолжение следует.)