О коммунизме и марксизме — 157

Вот что конкретно написано Троцким по поводу дореволюционной группы «Распад» в его «Литературе и революции»:

«Формально наши заезжатели продолжают линию, взятую когда-то (в 1908 г.) сборниками „Распад“. Но надо же все-таки понять и оценить различие исторической обстановки и некоторую происшедшую с тех пор передвижечку в соотношении сил!»

Что это за линия, формально продолжаемая теми, кого Троцкий вслед за меньшевиком Мартовым называет «заезжателями»? Напоминаю еще раз читателю, что Мартов уничижительно называл «заезжателями» большевиков, и что, взяв на вооружение это же слово, более того, заимствуя его у меньшевика-эмигранта Мартова, Троцкий весьма специфически позиционирует себя не по отношению к культурной проблематике, а по отношению к развернувшейся в стране к 1923 году борьбе за наследование власти в уже надвигавшийся постленинский период. Еще раз оговорив данное политическое обстоятельство, я вслед за этим не имею права оставить без внимания то вполне фундаментальное мировоззренческое, философско-культурное и даже метафизическое обстоятельство, которое Троцкий оживляет своим обращением к дореволюционным сборникам «Распад».

Все эти неполитические или метаполитические обстоятельства, связанные с «Распадом», были памятны современникам Троцкого. В особенности тем из них, кто участвовал в дореволюционной мировоззренческой полемике. Но эти обстоятельства, злободневные в ту далекую от нас эпоху, сейчас выведены за рамки всего, что можно назвать мировоззренческой повесткой дня.

О них не помнят не только мало-мальски образованные граждане постсоветской России, не занятые специально историей раннего большевизма (а ею заняты в современной России не более ста человек).

О них не помнят не только полудикие марксоиды, леваки, ведущие чудовищную по своей безграмотности дискуссию о различных модификациях марксизма и коммунизма.

О них не помнят даже те немногие, кто как бы профессионально занимается историей большевизма. Даже те, кто кое-как читали Маркса и Ленина, Троцкого, Мартова и Сталина (а таких опять же не более ста человек), навряд ли знакомы с текстами «Распада» и осознают актуальность этих напрочь забытых текстов. А раз так, то придется напомнить, к чему адресует Троцкий читателя в период острейшей борьбы за власть, развернувшейся в условиях очевидной близости смерти Ленина.

Прежде всего я еще раз подчеркну, что борьба, маркируемая сочинениями группы «Распад», имела и метаполитический, то есть идеологический, политико-культурный характер, и характер параполитический. То есть эта борьба вокруг проблематики, обсуждаемой в сборниках «Распад», отражала фундаментальный конфликт внутри марксистско-коммунистических кругов. Притом что этот конфликт был порожден различным отношением внутренних марксистско-коммунистических партий к той проблематике, которую вполне правомочно именовать и метафизической, и эзотерической.

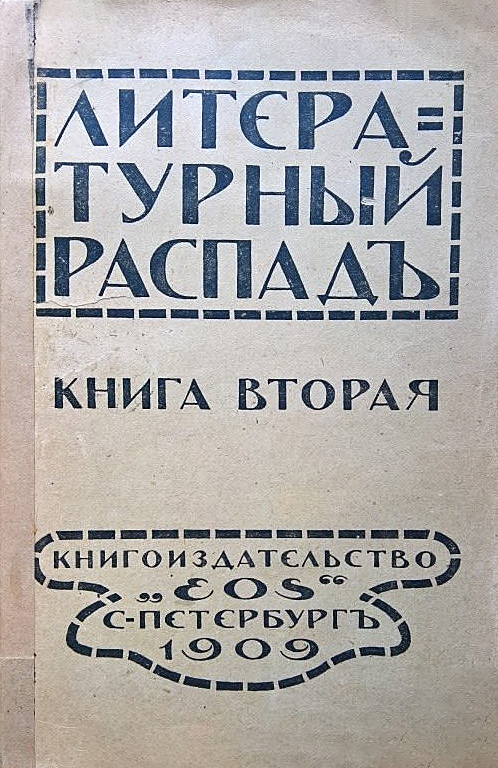

Те сборники, которые Троцкий называет «Распад», на самом деле именовались «Литературный распад». Их история такова. В 1907 году сформировалась группа революционных социал-демократов, в которую входили Лев Каменев, Михаил Морозов и Павел Юшкевич.

Лев Борисович Каменев (1883–1936) — один из старейших соратников Ленина. Он был членом Политбюро большевистской партии вплоть до разгрома Сталиным так называемой троцкистско-каменевско-зиновьевской оппозиции. К 1923 году, когда вышла обсуждаемая работа Троцкого, Каменев был виднейшим вождем большевизма. К тому времени он успел побывать председателем ВЦИК, был председателем Моссовета (1918–1926), заместителем председателя Совета Народных Комиссаров (то есть заместителем Ленина). После смерти Ленина Каменев стал председателем Совета Труда и Обороны, являвшегося одной из ключевых управленческих структур страны. Он пробыл в этой должности до 1926 года.

Победа Сталина над оппозицией обернулась смертью и для Каменева, и для всех других оппозиционных вождей, за исключением изгнанного из страны Троцкого. Но на момент публикации Троцким обсуждаемой нами работы Каменев был не просто одним из политических олимпийцев. Он и Зиновьев были основными претендентами на роль руководителей страны и партии после смерти Ленина.

Михаил Владимирович Морозов (1868–1938) — такой же профессиональный революционер, как и Лев Борисович Каменев. В РСДРП Морозов вступил аж в 1901 году, то есть в момент, когда партия только зарождалась. Еще до этого (в 1892 и последующих годах) он успел и отбыть тюремный срок за смутьянство, и побывать в ссылке, и стать создателем целого ряда нелегальных социал-демократических региональных организаций.

Находясь в эмиграции с 1911 по 1917 год, Морозов часто встречался с Лениным, неоднократно выполнял его поручения, был редактором большевистского эмиграционного журнала «Парижский вестник».

После Октябрьской революции, в которой он активно участвовал, Морозов не занимал столь ответственных должностей, как Каменев. Но входил в число тех, кто находился на ответственной хозяйственной и общественной работе. Например, он был председателем Союза революционных драматургов.

Павел Соломонович Юшкевич (1873–1945) уклонялся от классического ленинского большевизма в гораздо большей степени, чем Каменев и Морозов. Одновременно с этим Юшкевич, будучи революционером со стажем, в гораздо большей степени, чем эти двое, тяготел к философии и естественным наукам.

Отсидев в дореволюционный период в тюрьме за участие в революционных марксистских кружках, Юшкевич в период эмиграции изучал математику в Сорбонне, а вернувшись в Россию, предпринимал существенные усилия для того, чтобы подтвердить свою квалификацию. Поэтому тяготение Юшкевича к махизму, осужденному Лениным, было порождено еще и его сопричастностью тогдашним умонастроениям кругов, ориентированных на последние достижения в естественных науках.

В работе Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» эта приверженность к модному тогда махизму была охарактеризована в том числе и как вредная «философия господ Юшкевичей».

Кстати, большинство из тех, кто считает себя сейчас ревнителями чистоты марксизма и коммунизма, проявляет поразительную неосведомленность в вопросе о реальных мотивах, побудивших Ленина написать ту книгу, в которой помимо прочего была осуждена «философия господ Юшкевичей».

Считается, что Ленин эту книгу написал потому, что ему дозарезу нужно было бороться за чистоту марксистского атеизма. Может быть, это было одним из мотивов Ленина. Но даже если такой мотив и присутствовал, в чем лично я сомневаюсь, то он, очевидно, не был одним из главных.

Главным же мотивом была сугубо прагматическая необходимость отбиться от меньшевистской критики, которая ставила знак равенства между махизмом и большевизмом.

После разгрома Первой русской революции меньшевики, возглавляемые авторитетнейшим Плехановым, всерьез вознамерились приравнять махизм к большевизму. Преследуя чисто политическую цель, они стали дурачить голову приверженцам марксизма, доказывая, что коль скоро многие из большевиков хвалят махистов и никто из большевиков против махистов не выступает, то махизм равен большевизму.

Кстати, Юшкевич уж никак не мог быть назван правоверным большевиком в силу своего тяготения к меньшевизму. Но меньшевикам было на это наплевать. Они замалчивали махистские увлечения своих сторонников и преувеличивали имевшие место махистские увлечения большевиков. При этом они вопиющим образом раздували вопрос об этих увлечениях.

Но если бы их клевета была принята в марксистских кругах за чистую монету, то монополизировавшие антимахизм меньшевики могли бы возобладать над большевиками, не сумевшими отмыться от обвинений в махизме.

Свести всё к оправданиям по принципу «я — не я, и лошадь не моя» Ленин не мог, потому что это было бы неубедительно. Поэтому он выбрал другую стратегию. Он возглавил разгром махизма. И с помощью этого сумел убедить марксистов в недопустимости приравнивания махизма и большевизма: «Я — главный большевик и одновременно, как вы убедились, главный враг махизма. Так что нечего возводить на большевиков напраслину, приравнивая их к махистам, господа меньшевики. Этот номер у вас не пройдет».

То есть Ленин по преимуществу занимался политической полемикой и тем, что сейчас бы назвали пиаром, отмывая большевиков от махизма. И это прискорбным образом сказалось на качестве проводимой Лениным философской полемики. То есть полемика как всегда носит блестящий характер (Ленин — замечательный полемист), но ее философская насыщенность намного ниже, чем насыщенность политическая.

В итоге Ленину удалось отмыть большевиков от обвинения в махизме, воюя в том числе и против Юшкевича, который после Великой Октябрьской социалистической революции, в отличие от Каменева и Морозова, сознательно отказался от участия в любых политических фракционных играх.

Итак, в 1907 году группа, состоящая из Каменева, Морозова и Юшкевича, решила возглавить мировоззренческое направление, противостоящее набиравшему тогда обороты политическому и культурному декадентству. То есть отказу интеллигенции от революционной борьбы за переустройство общества, который сопровождался уходом в достаточно темный мистицизм и мотивировался этим уходом.

Первый сборник «Литературный распад» вышел в Петербурге весной 1908 года в издательстве «Зерно». И был переиздан в товариществе «Издательское бюро».

Сразу же после издания этого первого сборника Каменев, Морозов и Юшкевич были арестованы. И они уже не могли задавать направленность следующего сборника, который вышел в 1909 году в издательстве EOS. Второй сборник редактировали большевики Владимир Алексеевич Базаров (1874–1939) и Юрий Михайлович Стеклов (1873–1941).

Базаров был одним из переводчиков «Капитала» Маркса, крупным большевистским теоретиком. Одновременно он, как и его друг Богданов, относился к так называемым богостроителям. Более того, именно Базаров являлся ревнителем того духовного марксизма, который был отвергнут в начале XX века и который, по моему убеждению, как никогда важен теперь, после разгрома самих этих отвергателей.

И тут дело не в том, что именно предлагалось Базаровым и другими сторонниками духовного марксизма. А в том, что духовный марксизм реально существовал как направление внутри советского коммунизма. И Ленин, воевавший с махизмом в своей работе «Материализм и эмпириокритицизм», никогда не разрывал отношения со сторонниками духовного марксизма, которые отнюдь не были меньшевиками, а напротив, входили в число радикальных большевиков.

Перехожу от Базарова к Стеклову.

Он был знатоком марксизма, исследователем жизни и деятельности Маркса, автором монографий о Чернышевском, Бакунине, Добролюбове. При этом он не чурался и прямой религиозности. В 1909 году Стеклов принял христианство и (внимание!), приняв его, продолжал печататься в большевистских газетах. Стеклов как большевик подвергался преследованиям при Столыпине уже после того, как он принял христианство. Принятие Стекловым христианства не помешало Ленину поручить Стеклову преподавание в большевистской и сугубо ленинской школе Лонжюмо.

В послереволюционный период Стеклов был автором передовиц в газете «Известия». Передовицы имели даже специальное название «стекловицы» или «стекляшки». Ленин восхищался этими передовицами. Известна его записка Стеклову: «Товарищ Стеклов! Читал вашу передовицу. Вот как нужно писать и побольше!»

Именно Стеклов является одним из создателей журнала «Новый мир». Он же был одним из авторов проекта и первой Конституции РСФСР, и первой Конституции СССР.

Разгром троцкизма породил пагубные последствия и для Базарова, и для Стеклова, которых, конечно же, миновала участь Каменева, но они тем не менее стали жертвами и арестов, и порождаемых этими арестами летальных последствий.

К сожалению, я был вынужден посвятить определенное время рассмотрению фигур, руководивших теми сборниками «Литературный распад», которые упоминает Троцкий в связи с Воронским и Есениным. Теперь о самом «Литературном распаде». Его задачей была борьба с тем, что Луначарский, обсуждая Леонида Андреева, именовал «могильным могильществом», «гробокопательством», работой в качестве «эмиссаров смерти». Именно противостояние воле к смерти, возобладавшей в интеллигентских кругах после краха революции и сочетавшейся с эротикой, переходящей в порнографию, темной мистикой, адресующей к сатанизму, — вот что стало для «Литературного распада» одновременно и политической задачей, и миссией.

Луначарский осуждал Леонида Андреева.

Горький (в своей статье «О цинизме») фактически говорил на другом материале о том же самом смаковании смерти и тления, именуя это смакование квинтэссенцией мещанства.

Другие авторы разбирали декадентско-модернистскую литературу под сходными углами зрения.

Тот же Михаил Морозов, которого я вкратце обсудил выше, в своих статьях «Перед лицом смерти» и «Старосветский мистик» обсуждал тогдашнее смакование смерти с той глубиной, которая делает это обсуждение актуальным и в нынешний постмодернистский период.

Авторы «Литературного распада» соединяли такую критику декадентства и смертной болезни с духовным марксизмом. И это вызывало негативную реакцию в отрицающих такой марксизм большевистских кругах. Но как показала практика, только духовный марксизм смог своей проповедью фундаментального антисмертного оптимизма что-то противопоставить смраду декадентства и постмодернизма, пропитанных волей к смерти.

И вот в 1923 году один из вождей большевизма Лев Троцкий говорит на языке, прямо адресующем к меньшевизму, о том, что нельзя в новой ситуации повторять опыт той большевистской полемики с декадентством и танатофилией. Почему нельзя повторять тот опыт в новой ситуации?

Вот как Троцкий аргументирует невозможность и ненужность повторения тогдашнего опыта.

«Тогда, — пишет Троцкий, — мы были разбитой подпольной партией. Революция отступала, контрреволюция, столыпинская и анархо-мистическая, напирала по всей линии, в самой партии интеллигенция играла еще непропорционально большую роль, причем интеллигентские группировки разных партийных окрасок представляли собой сообщающиеся сосуды. В этих условиях идейная самооборона требовала бешеного отпора литературным настроениям похмелья».

Казалось бы, идеологическая борьба с определенными настроениями не может потерять актуальность потому, что изменилась политическая ситуация. Потому что в любой политической ситуации сохраняется возможность продолжения определенных метафизических состязаний, результат которых может и должен сказаться на политическом будущем страны.

Фактически мы убедились в этом в эпоху перестройки. КПСС в эту эпоху не была разбитой подпольной партией. Но это не помешало интеллигентским группировкам с разной партийной окраской, которые Троцкий, кстати, провидчески именует сообщающимися сосудами, прикончить и КПСС, и страну. При этом оружием такого уничтожения строя и страны стали именно настроения похмелья.

Почему бешеный отпор этим направлениям, по мнению Троцкого, был важен только в один политический период, тот самый, когда этот отпор был дан «Литературным распадом»? Почему тот же отпор менее значим в тех новых победительных условиях, которые Троцкий именует словом «сейчас», противопоставляя эти условия «тогдашним», то есть дореволюционным?

Вот как Троцкий обосновывает эту позицию.

«Сейчас, — пишет он, сравнивая 1923 год с 1908-м, — происходит процесс совсем иного, в основном — противоположного порядка. Закон социального тяготения (в сторону господствующего класса), определяющий в последнем счете линию творчества интеллигенции, действует ныне в нашу пользу. И с этим нужно уметь сообразовать политику в области искусства».

По мнению Троцкого, закон социального тяготения в сторону господствующего класса, каковым в новых условиях является пролетариат, или, точнее, большевистская партия, благотворно сказывается на духовной ситуации в стране. Но это же очевидным образом ошибочная позиция! Потому что закон социального тяготения является по своей сути не чем иным, как законом политического, социального и прочего конформизма. Согласно этому закону, все враждебные большевизму силы начнут, осознав необратимость большевистской победы, вписываться в большевизм и подрывать его этим изнутри.

Мог ли Троцкий этого не понимать в 1923 году? Не мог! Он не был политическим слепцом. Он видел, как именно разворачивается НЭП и в какой степени НЭП по своей сути несовместим с большевистской идеологией. И он не мог не понимать, что союз конформистского, но внутренне антибольшевистского интеллигента и такого же нэпмана чреват смертельной опасностью именно для победившего большевизма. Что большевизм как течение мог бы оказаться в большей безопасности в условиях разгрома, когда от него шарахнулись бы чуждые элементы.

Я имею в данном случае в виду не ту безопасность, о которой говорит Троцкий, утверждая, что все определяется нахождением у власти, и что можно приравнять безопасность к подобному нахождению. Я имею в виду ту безопасность от перерождения, которая исчезает именно в момент обретения власти. Разве не сам Троцкий позже заговорит об опасности перерождения, несправедливо, как я считаю, обвиняя Сталина в термидоре как потворстве такому перерождению?

Потому что Сталин (буду постоянно на этом настаивать) никак не является термидорианцем, то есть сторонником буржуазного перерождения большевизма. Буржуазное перерождение большевизма — это НЭП, который был свернут Сталиным. Возможно, Ленин был прав, потребовав перехода от политики военного коммунизма к новой экономической политике, основанной на компромиссе с мелкой буржуазией, она же — НЭП. Но Ленин говорил о временности данной меры. А также о том, что без такого перехода большевикам не удержаться у власти. Он говорил также о необходимости удерживать господствующие высоты, о необходимости давать отпор любым притязаниям нэпманов на власть.

Игру на политический союз с нэпманами начал как раз не Сталин, а те, кто объединились против него. И совершенно не важно, как именно было построено это политическое объединение, по отношению к которому вполне правомочен тот образ сообщающихся сосудов, который по иному поводу использует Троцкий.

Антисталинская оппозиция была именно такой системой сообщающихся сосудов, в которой крайне левые и крайне правые ухитрялись как-то договориться.

Уже к 1923 году всё начало определяться не левизной или правизной различных фракций внутри большевистской партии, а тем, имеет ли место вера в возможность осуществления большевистского проекта в условиях отсутствия его поддержки западным пролетариатом. В возможность осуществления этого проекта верили Сталин и его сторонники. А все, кто не верил, вскоре после смерти Ленина объединились, создав ту самую систему сообщающихся сосудов, наличие которой в иной, дореволюционной политической ситуации с прискорбием констатировал Троцкий.

Но здесь я хочу анализировать не содержание сталинизма и троцкизма, задаваемое верой в возможность той окончательной большевистской победы, которую Сталин, в условиях очевидного отсутствия поддержки большевиков пролетариатом Запада, именовал построением социализма в отдельно взятой стране.

Как ни странно, сейчас еще более актуально то, что касается соотношения культурных и политических процессов в условиях, когда победившие политические силы не могут превращать свою политическую победу в победу, завоеванную на фронтах строительства новой культуры.

Анализируя такую невозможность, Троцкий утверждает следующее.

«Неверно, — пишет он, — будто искусство революции может быть создано только рабочими. Именно потому, что революция рабочая, она — не повторяя уж сказанного ранее — слишком мало рабочих сил освобождает для искусства. В эпоху французской революции величайшие произведения, прямо или косвенно отражавшие ее, творились не французскими художниками, а немецкими, английскими и др. Та национальная буржуазия, которая непосредственно совершала переворот, не могла выделить достаточно сил, чтобы воспроизводить и запечатлевать его».

Лично мне данное утверждение представляется сомнительным. Причем оно особо сомнительно в той части, где автор апеллирует к опыту Великой французской революции. Какие величайшие произведения, отражавшие ее, были написаны за пределами Франции? Троцкий ведь не зря вскользь говорит о том, что он имеет в виду те произведения, которые отражали французскую революцию не только прямо, но и косвенно. О каком косвенном отражении идет речь?

Великая французская революция потому и является классической, что ее явным образом осуществил именно новый восходящий класс, он же — буржуазия. Навряд ли это можно сказать о Великой Октябрьской социалистической революции, значение и судьбоносность которой для человечества существенно превышают судьбоносность Великой французской революции. Но и умалять значение Великой французской революции невозможно. Как невозможно и отрицать именно классовый — конкретно буржуазный — характер этой революции.

Но если хотя бы эту революцию признавать определенно и окончательно классовой, то надо распространить это признание и на все то, что касается сферы литературы и искусства. Причем признать надо не величие произведений, созданных в острый революционный период, а величие всей той культуры, которую буржуазия создала в предреволюционный период для того, чтобы легитимировать революцию.

Поэтому сопрягать надо не произведения, созданные в острый революционный период, а всю культуру, созданную определенным классом. В случае Великой французской революции — классом буржуазии.

Можно ли отрицать культурную, творческую состоятельность этого класса, а также сопряженность этой неполитической состоятельности с состоятельностью собственно политической? Конечно, нельзя.

И Троцкий, будучи образованным человеком, не мог не понимать этого. Именно поэтому он, вскользь упомянув обязательный для большевиков прецедент Великой французской революции, тут же начинает проводить различия между этим прецедентом и тем, что произошло после утверждения большевистской власти в России.

Проводя такое разграничение, Троцкий просто обязан дополнять расстановку классовых сил всем тем, что не имеет однозначного классового характера, превращая тем самым интеллигенцию из прослойки, призванной обслуживать классовые интересы, в силу, обладающую существенной автономией.

Причем такое возвеличивание интеллигенции не может не сопровождаться косвенным умалением других сил, ведущих историческую борьбу.

(Продолжение следует.)