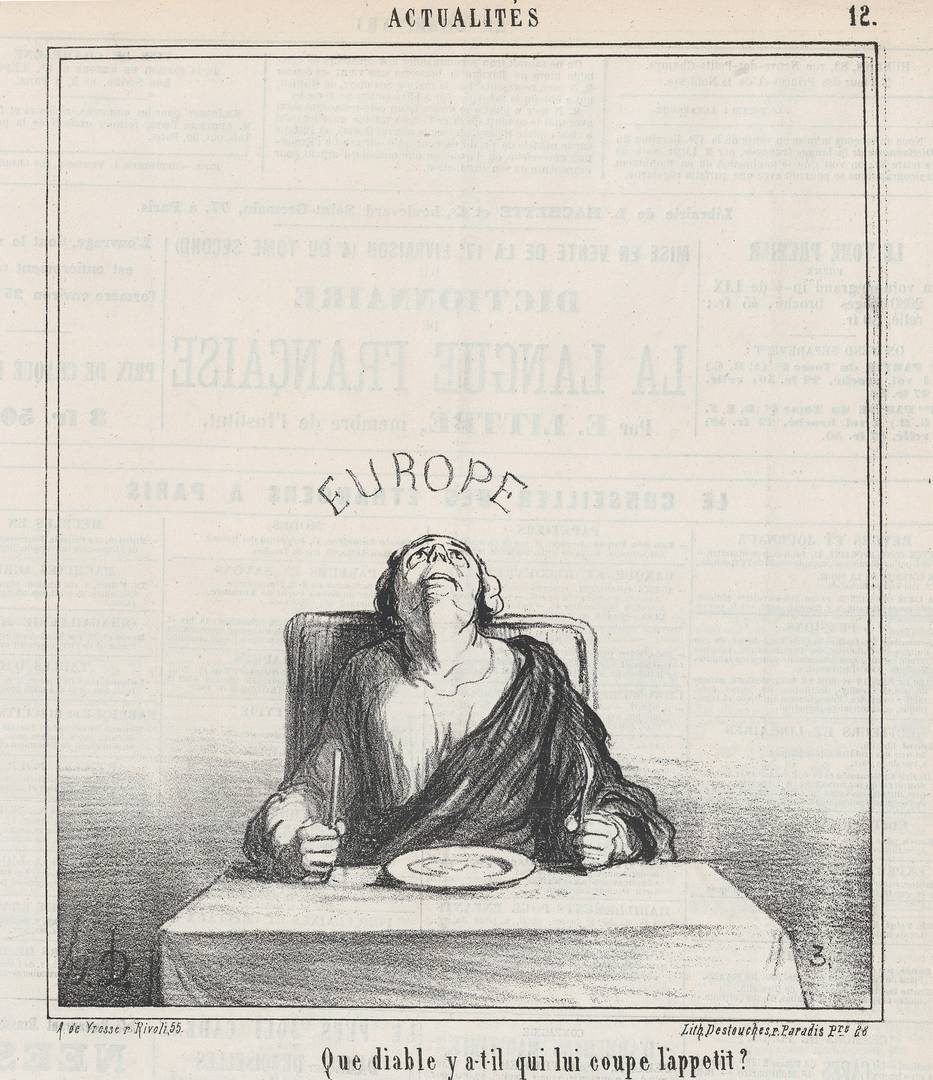

О коммунизме и марксизме — 150

В следующей статье цикла «Концы и начала» Герцен разбирает очередные частные истории, из которых, по его мнению, можно извлечь нечто стратегически значимое. В данном случае стратегическую значимость Герцен придает словам, сказанным одним из его оппонентов, заявивших Герцену при встрече, что его «Концы и начала» «перешли всякую меру». И что надо «положить им конец, сожалея об их начале».

Герцен сообщает нам, что он успокоил своего оппонента, которого по ходу дела именует «раздраженным приятелем». Этот «раздраженный приятель» Герцена, успокоившись, спросил его о том, зачем он пишет свои «Концы и начала». Герцен ответил, что на это есть много причин, но что достаточно и той, что он считает написанное правдой. Более того — истиной.

«Я считаю истиной то, что пишу, — сказал своему приятелю Герцен. — А у каждого человека, неравнодушного к истине, есть слабость ее распространять».

Сославшись на эту слабость, Герцен спросил своего рассерженного приятеля о том, почему она кажется ему недостаточным оправданием для написания «возмутительных» «Концов и начал».

То, что ответил раздраженный приятель, я неоднократно слышал на протяжении всего конца XX и начала XXI века. Это по сути является лейттемой нашего сегодняшнего западничества. Поразительно, насколько ничего не изменилось в плане этой лейттемы. То есть во всем остальном произошли колоссальные изменения: изменился мир, изменилась страна, изменилась история — а западник современного образца говорит буквально то же самое, что сказал Герцену его собрат по мировоззрению аж в 1863 году.

Из-за такого поразительного постоянства позиции в бурно меняющемся мире я процитирую слова раздраженного приятеля Герцена развернуто. Приятель начал с обвинения Герцена в развращении российской молодежи путем ее отвращения от Запада. Буквально было сказано следующее:

«Я вам скажу прямо: вы имеете самое пагубное влияние на нашу молодежь, которая учится у вас неуважению к Европе, к ее цивилизации, в силу чего не хочет серьезно заниматься, хватает вершки и довольствуется своей широкой натурой».

То есть и в те далекие годы говорилось буквально то же самое, что говорится сейчас. Что кощунственно любое критическое суждение по поводу европейских несовершенств, потому что такое суждение порождает в молодежи губительное неуважение к Европе. Сколько раз мне лично говорилось буквально то же самое? Позволю себе подробно процитировать, что именно ответил Герцен.

«У! как вы состарились с тех пор, как я вас не видал; и молодежь браните, и воспитывать ее хотите ложью, как няньки, поучающие детей, что новорожденных приносит повивальная бабка и что девочка от мальчика отличается покроем платья. Подумайте лучше, сколько веков люди безбожно лгали с нравственной целью, а нравственности не поправили; отчего же не попробовать говорить правду? Правда выйдет нехороша, пример будет хорош. С вредным влиянием на молодежь — я давно примирился, взяв в расчет, что всех, делавших пользу молодому поколению, постоянно считали развратителями его, от Сократа до Вольтера, от Вольтера до Шеллея и Белинского. К тому же меня утешает, что нашу русскую молодежь очень трудно испортить. Воспитанная в помещичьих плантаторских усадьбах николаевскими чиновниками и офицерами, окончившая курс своих наук в господских домах, казармах и канцеляриях, она или не может быть испорчена, или уже до того испорчена, что мудрено прибавить много какой-нибудь горькой правдой о Западе».

Но раздраженного приятеля Герцена вовсе не интересует нравственность той молодежи, которая по части гульбы ни в чем себе не отказывает. Как не интересует нравственность российской молодежи и наших нынешних западников, готовых проповедовать любые извращения и не беспокоиться при этом об их влиянии на нравственность. Беспокоит же наших западников по-прежнему только одно — проблематизация безупречности Запада. То есть если я, к примеру, говорю о том, что западная проповедь порока — это безобразие, то наш западник — так же, как и собеседник Герцена, — не будет со мной обсуждать, хороша ли западная проповедь порока. Он, обнаружив, что я выявляю какие-то скверные черты Запада, будет называть порчей нравственности отечественной молодежи критику Запада даже в том случае, если эта критика призвана самым очевидным образом укреплять эту самую нравственность.

Такой вот парадокс. Вы критикуете западные пороки ради укрепления отечественной нравственности? Так нам не важно, что вы критикуете пороки и ратуете за нравственность. Нам важно, что вы критикуете западные пороки. А если вы критикуете что бы то ни было на Западе, то вне зависимости от того, что вы критикуете, вы посягаете на святая святых, то есть на безупречность Запада. А посягая на святая святых, вы осуществляете религиозное, а значит и нравственное, преступление.

Герцен апеллирует к правде, но если для нашего западника, тогдашнего и сегодняшнего, Запад — это святая святых, то есть символ веры, то при чем тут правда в ее герценовском рациональном варианте? Апелляция к такому варианту правомочна, только если Запад не является богоданным — тогда он может быть разумно оценен. В противном случае попытка разумного осмысления является подрывом веры, то есть хулой. А значит, действием, разрушающим веру и тем самым разрушающим нравственность. Что же отвечает Герцену его раздраженный приятель? Он отвечает ему, что российскую молодежь надо учить так, как учат в «воспитательных домах». Буквально говорится о том, что обитателей «воспитательных домов», то есть неполноценных существ, «надобно учить, чтоб они друг у друга каши не ели да не таскали бы друг друга за вихры, а вы их потчуете тонкостями вашей патологической анатомии. Да еще приговариваете: „Вот, мол, какие скверные потрохи были у западных стариков“. К тому же у вас две меры и два веса. Взялись за скальпель, ну и режьте одинаким образом».

Буквально то же самое мне говорилось в перестроечную эпоху. Когда я говорил о навязывании советскому обществу инверсии ценностей, аномии, когда я апеллировал к работам Дюркгейма, когда разбирал подоплеку различного рода бредовых идеологических сюжетов и обращал внимание собеседника, принадлежащего к клану завзятых западников, на то, что я то же самое говорю в западных научных кругах, то этот западник (я имею в виду конкретного человека, а точнее даже конкретных людей, ибо такой ответ на мои урезонивания воспроизводился постоянно) отвечал: «Вот там это и говорите! В этих самых Англиях, Франциях, а лучше всего в Израиле. А в Москве и Петербурге этого говорить нельзя. И в советской провинции тем более».

Заверяю читателя в том, что ничего не придумываю задним числом и что говорилось буквально именно то, что я только что процитировал. Причем достаточно часто. Понимаете? Мне не говорилось, что я ошибаюсь. Или что мои мысли не находят поддержки в святая святых этого самого западника. Западник не оспаривал их разумность и объективность. Он говорил только о том, что разумность и объективность не нужны русским дикарям, каковыми он считал всех студентов наших отечественных университетов, всю нашу академическую гуманитарную общественность и уж тем более — нашу научно-техническую интеллигенцию.

Что такое, читатель, апелляция к вредности разумной и объективной мысли? Это классический подход инквизитора. На чем в перестроечном варианте базировался подобный подход? На стереотипах доперестроечной эпохи, когда некто определял идеологическую вредность, ставя ее во главу угла и измеряя степенью далекости от того или иного стереотипа.

«Вы очень талантливый режиссер, — сказал мне в 1983 году один работник горкома партии, — но чем Вы талантливее, тем это хуже, если Вы работаете против нас».

Позже этот работник горкома партии, став работником министерства культуры, яростно критиковал мои спектакли, называя их «подкопом под перестройку». А еще позже он же требовал запрета моих спектаклей, поскольку в них я «пытаюсь защищать советскую мерзость». Все эти диаметрально противоположные типы критики осуществлял один и тот же человек. И он исходил из единой методологии, согласно которой важна не правда, не талант и не что-либо еще, а соответствие определенным веяниям. Когда же такому человеку говорится, что веяние в том, чтобы не соответствовать веяниям, то он не верит. И, к сожалению, правильно делает.

Но вернемся к Герцену. Его раздраженный приятель, сказав о том, что отечественным дикарям, обучающимся в московском или санкт-петербургском университете, нельзя говорить правду по поводу Запада, и что им нужны азы, а не патологическая анатомия этого самого Запада, интересным образом развивает эту до боли мне знакомую мысль.

«Вы, — говорит Герцену его раздраженный приятель, — с большой чуткостью произносите диагнозу современного человека, да только, разобравши все признаки хронической болезни, вы говорите, что все это произошло оттого, что пациент — француз или немец. А те дома у нас и в самом деле воображают, что у них-то и молодость, и будущность. Все, что нам дорого в предании, в цивилизации, в истории западных народов, вы взрезываете без оглядки, без жалости, выставляя наружу страшные язвы, и тут вы в вашей прозекторской роли. Но валандаться вечно с трупами вам надоело. И вот вы, отрекшись от всех идеалов в мире, сотворяете себе новый кумир — не золотого тельца, а бараний тулуп, — да и давай ему поклоняться и славословить его: «Абсолютный тулуп, тулуп будущности, тулуп общинный, социальный!»

То есть раздраженный приятель Герцена обвиняет человека, являющегося чуть ли не эталоном российского просвещенного западника, человека, посвятившего свою жизнь борьбе с самодержавной антипросвещенностью и антизападностью, в том, что этот человек по фамилии Герцен «сотворил себе общинный кумир», поклоняется бараньему тулупу, именует общинность светлым будущим человечества. При этом раздраженный собеседник Герцена использует слова общинность и социальность через запятую. Он называет объект поклонения Герцена тулупом и говорит, что далее речь идет об абсолютном тулупе, тулупе общинности и социальности. Абсолютность, общинность и социальность тем самым приравниваются и попадают в один «тулупный» разряд.

Осуществив подобную, опять же знакомую мне до боли, пропагандистскую манипуляцию, собеседник Герцена дальше заявляет:

«Вы, которые сделали себе из скептицизма должность и занятие, ждете от народа, ничего не сделавшего, всякую благодать, новизну и оригинальность будущих общественных форм и в ультрафанатическом экстазе затыкаете уши, зажимаете глаза, чтоб не видать, что ваш бог в грубом безобразии не уступает любому японскому кумиру, у которого живот в три яруса, нос расплюснут до скул и усы сардинского короля. Вам что ни говори, какие ни приводи факты, вы „в восторге неком пламенном“ толкуете о весенней свежести, о благодатных бурях, о многообещающих радугах, всходах! Чему же дивиться, что наша молодежь, упившись вашей неперебродившей социально-славянофильской брагой, бродит потом, отуманенная и хмельная, пока себе сломит шею или разобьет нос об действительную действительность нашу. Разумеется, что и их, как вас, протрезвить трудно, — история, филология, статистика, неотразимые факты вам обоим нипочем».

Герцен вступает со своим оппонентом в полемику, которая заслуживает читательского внимания и которую я поэтому воспроизведу полностью.

Герцен: «Позвольте однако, и я в свою очередь скажу, надобно знать меру, — какие же это несомненные факты?»

Оппонент: «Бездна».

Герцен: «Например?»

Оппонент: «Например, факт, что мы, русские, принадлежим и по языку, и по породе к европейской семье <…> и, следовательно, по самым неизменным законам физиологии должны идти по той же дороге. Я не слыхал еще об утке, которая, принадлежа к породе уток, дышала бы жабрами…»

Нечто очень близкое неоднократно говорилось и мне — и на телевизионных передачах, таких, как «Суд времени» и «Исторический процесс», и на разного рода мозговых штурмах, включая политически значимые. Впрочем, в данном случае важно не то, что именно говорилось мне. Потому что произносимое оппонентом Герцена ныне произносится всеми западниками и именуется недопустимостью особого русского пути.

Вся разница в том, что оппонент Герцена рискует доводить свою критику особого пути до приравнивания культурно-исторического своеобразия к своеобразию физиологическому. Впрочем, госпожа Латынина сегодня вполне может сделать то же самое, апеллируя не к банальной физиологии XIX века в ее откровенно расистском варианте, а к своим выдумкам по поводу современной генетики. Тем важнее ознакомиться с ответом Герцена, адресованным тому, кому он пишет свои «Концы и начала».

«Ученый друг, приходивший возмущать покой моей берлоги, принимает, как ты видел, за несомненный факт, за неизменный физиологический закон, что если русские принадлежат к европейской семье, то им предстоит та же дорога и то же развитие, которое совершено романо-германскими народами; но в своде физиологических законов такого параграфа не имеется».

Обратив внимание того, кому адресованы «Концы и начала», на то обстоятельство, которое до сих пор игнорируется, то есть на невозможность выводить единство культурно-исторического пути из единства культурно-исторического генезиса (при том, что и единство генезиса крайне спорно), Герцен далее развивает свою мысль следующим существенным для нас образом. Именуя такое приравнивание историко-культурного генезиса к историко-культурной траектории словом «это», Герцен далее обращает внимание своего адресата на то, что «это» напоминает ему «чисто московское изобретение разных учреждений, постановлений, в которые все верят, которые все повторяют и которые, между прочим, никогда не существовали».

Ну как не поразиться актуальности данного утверждения, сделанного более 150 лет назад?

«Общий план развития, — пишет Герцен, — допускает бесконечное число вариаций непредвидимых, как хобот слона, как горб верблюда. Чего и чего не развилось на одну тему собаки — волки, лисицы, гончие, борзые, водолазы, моськи… Общее происхождение нисколько не обусловливает одинаковость биографий. Каин и Авель, Ромул и Рем были родные братья, а какие разные карьеры сделали. То же самое во всех нравственных родах или общениях. Все христианское имеет сходные черты в устройстве семьи, церкви и пр., но нельзя сказать, чтоб судьба английских протестантов была очень сходна с судьбой абиссинских христиан или чтоб очень католическая австрийская армия была похожа на чрезвычайно православных монахов Афонской горы».

А поскольку раздраженный приятель Герцена хотел уесть своего собеседника тем, что утка не может дышать жабрами, то Герцен, иронически пропустив это мимо ушей в момент полемики (не хватало только пускаться в философскую полемику с пустословом, для которого Запад — это святая святых!), считает необходимым постфактум отреагировать и на это якобы неубиенное замечание.

«Что утка не дышит жабрами, — пишет Герцен адресату своих статей, — это верно; еще вернее, что кварц не летает, как колибри. Впрочем, ты, верно, знаешь, а ученый друг не знает, что в жизни утки была минута колебания, когда аорта не загибалась своим стержнем вниз, а ветвилась с притязанием на жабры; но имея физиологическое предание, привычку и возможность развиться, утка не останавливалась на беднейшем строении органа дыхания и переходила к легким».

Задав своему адресату вопрос о причине такого эволюционного поведения утки, Герцен тут же сам отвечает, что такое эволюционное поведение «значит просто-напросто, что рыба приладилась к условиям водяной жизни и далее жабр не идет, а утка идет. Но почему же это рыбье дыхание должно сдунуть мое воззрение, этого я не понимаю. Мне кажется, что оно, напротив, объясняет его».

Завершив экскурс в биологию, Герцен возвращается к тому, что у него болит. То есть к истории как таковой и роли мещанства в судьбах истории. Для этого ему нужно каким-то образом дифференцировать тот самый западный генезис, который для прямолинейно верующего западника представляет собой нечто нерасчленимое.

Герцен поднимает нижеследующий фундаментальный вопрос, имевший начальную актуальность в его эпоху и приобретавший далее все большую актуальность. Он предлагает рассматривать разную степень омещанивания народов, входящих в так называемый единый европейский генезис («genus europaeum»).

«В „genus europaeum“, — пишет Герцен, — есть народы, состарившиеся без полного развития мещанства (кельты, некоторые части Испании, Южной Италии и проч.), есть другие, которым мещанство так идет, как вода жабрам, — отчего же не быть и такому народу, для которого мещанство будет переходным, неудовлетворительным состоянием, как жабры для утки?»

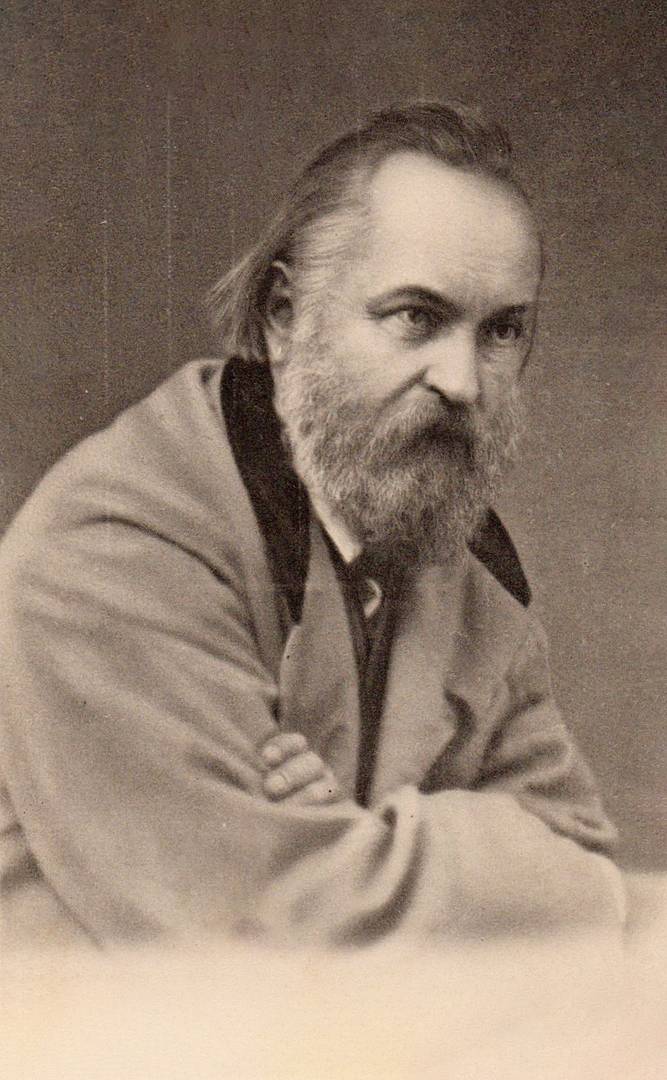

Герцен был блистательно умен, столь же талантлив и великолепно образован. Он был глубоко чужд любой прямолинейной почвенности. Он обладал великолепной политической интуицией. И именно потому был столь ценен и для Ленина, и для Сталина. Обладая такими качествами, Герцен прямо ставил вопрос о том, что России может быть уготовано историческое развитие и именно развитие, а не нахождение на исторической обочине, радикально отличающееся от того исторического развития, которое привело европейские народы в мещанскую заводь. Герцен прямо ставил вопрос об антимещанском форсированном, то есть прорывном, историческом развитии, не имеющем ничего общего с пресловутой азиатчиной и неподвижностью. Которую он предрекал именно омещаненным западным странам, уже готовым, по его мнению, восславить конец истории. Притом, что триумф мещанства и конец истории — это одно и то же.

Таково пророчество Герцена о спасении Россией истории, о движении России по траектории прорывного исторического развития, которое, являясь траекторией исторического развития, одновременно резко отличается от того исторического развития, которое чревато исчерпанием, то есть мещанством.

Это пророчество было услышано Лениным и осуществлено в рамках советского красного проекта.

Заочно полемизируя с теми, кто уже после реализации советского красного проекта скажет, что этот проект поломал органическую русскую судьбу, Герцен говорит о том, что его «еретичество», под коим раздраженный оппонент понимает посягательство на западный путь для России, на самом деле основано на твердом убеждении в возможности немещанского исторического бытия.

«Я не считаю мещанства окончательной формой русского устройства, — пишет Герцен, — того устройства, к которому Россия стремится, и, достигая которого, она, вероятно, пройдет и мещанской полосой. Может, народы европейские сами перейдут к другой жизни, может, Россия вовсе не разовьется, но именно потому, что это может быть— может быть и другое».

Вот как описывает Герцен это «другое».

«Народ русский, широко раскинувшийся между Европой и Азией, принадлежащий каким-то двоюродным братом к общей семье народов европейских, он не принимал почти никакого участия в семейной хронике Запада. Сложившийся туго и поздно, он должен внести или свою полную неспособность к развитию или развить что-нибудь свое под влиянием былого и заимствованного, соседнего примера и своего угла отражения».

Берусь утверждать, что без этой мысли Герцена — глубокой, блестящей, филигранно точной и, безусловно, оригинальной — русский большевизм сформировался бы иначе. И не осмелился бы ни на самостоятельную социалистическую революционность (ужасавшую того же Плеханова), ни тем более на идею построения социализма в отдельно взятой стране, выдвинутую Сталиным и послужившую фундаментом построения той страны, которая смогла совершить русское чудо прорывного развития. И, совершив это чудо, спасти мир от черной фашистской антиисторической погибели.

Как в фокусе философской линзы, в герценовских «Концах и началах», до неузнаваемости искаженных и опошленных Мережковским, сконцентрировалось всё то, что можно назвать реальной спецификой русского, антимещанского по своей сути, большевизма. Всё то, что зарождалось в недрах русской истории, взращивалось Радищевым и другими, Белинским, Некрасовым… да и не только ими, но и их оппонентами, всей великой русской литературой, невероятно своеобразной в своей пророческо-философской неэстетичности (или сверхэстетичности).

В связи с особой важностью темы мещанства для нашей сегодняшней жизни философская линза герценовских «Концов и начал» должна быть нами использована на все сто процентов. Иначе мы не поймем ни своего настоящего, ни специфики русского коммунизма, который вполне можно именовать, используя метафору Герцена, «двоюродным братом марксизма». В конце концов, двоюродный брат — тоже достаточно близкий родственник, без мироустроительных причуд которого марксизм ненадолго остался бы всего лишь одной из академических дисциплин, а потом исчез бы в том черном костре, где горели многие великие книги, марксистские же — в первую очередь.

(Продолжение следует.)