Судьба гуманизма в XXI столетии

Обсуждать тему эксперимента над людьми и человеческими сообществами (племенами, народами, цивилизациями), опираясь только на песни Галича, конечно же, невозможно. Кстати, я решил ввести эти песни в качестве образов или метафор даже не потому, что в них говорится об эксперименте, и даже не потому, что всегда хорошо на определенном этапе обсуждения сложной темы опереться на что-нибудь совсем простое и незатейливое — ведь если не обопрешься на это простое и незатейливое, то можно неожиданно обнаружить себя в такой «интеллектуальной стратосфере», которая ну уж никак не содействует обеспокоенности судьбами человеческими вообще и судьбами гуманизма в частности.

А когда ты в этой стратосфере окажешься наедине с какими-нибудь трансфинитными числами, то нечто начнет тебе нашептывать безразличие к судьбе вообще, к трагичности человеческого удела, к заинтересованности родом человеческим, частью которого ты являешься. И либо ты сочтешь, что это нечто, так сказать, от лукавого и начнешь энергично выбираться из «интеллектуальной стратосферы» во что-нибудь более живое и незатейливое, либо ты признаешь правоту этого «нечто». Но тогда не будешь заниматься исследованиями человеческих судеб.

И потому что внутри тебя укоренится безразличие к этим самым судьбам как таковым.

И потому что рядом с этим безразличием обязательно поселится — чуть раньше или чуть позже — яростное отвращение ко всему, что напрямую связано с любым небезразличием к этим судьбам и именуется ответственностью.

На одной из недавних телепередач один вполне приличный и культурный человек сказал о том, что человек не меняется с момента, когда он обзавелся копьем, луком и стрелами. Он сказал об этом без всякой ядовитости, но и без особой горечи. Для него сие есть, так сказать, аксиома. И он всего лишь хотел напомнить об абсолютной очевидности такой аксиомы.

Я понимал, что ввязываться в спор по этому поводу, причем в особый спор в «высокоскоростном» режиме, который предполагает, что у тебя на возражение есть в лучшем случае пятнадцать секунд, абсолютно бессмысленно.

Я понимал также, что в принципе крыть почти нечем. И что этот милый и разумный человек всего лишь озвучивает горькую правду, много раз в разные эпохи подтверждаемую историческим опытом.

И что единственное, чем тут в каком-то смысле можно крыть, оппонируя этой безусловной правде, состоит в ничуть не меньшей аксиоматичности одного горького и фундаментального обстоятельства. Которое состоит в том, что если бы на протяжении всей истории человечества не осуществлялись периодически яростные, жертвенные, величественные, кровавые и очень масштабные попытки изменить человеческую природу, то милые и умные люди, констатирующие ее неизменность, были бы лишены подобной возможности. Потому что род человеческий уже извел бы себя на корню. Причем не с помощью высокотехнологического оружия, а с помощью этого самого лука и стрел.

Все великие реформаторы человечества, религиозные прежде всего, но и не только, осознавая беспредельную губительность неизменяемости человечества, начинали бороться за преодоление этой неизменяемости. И терпели поражение в этой борьбе. Причем не только потому, что человечество не откликалось на их призыв. Но и потому что, откликаясь на него, оно поразительным образом вписывало эти отклики в собственную неизменяемость.

Разве не это происходило с христианством, исламом, буддизмом в эпоху так называемого премодерна, он же — общество, ориентированное на тот или иной религиозный авторитет?

Разве не это же происходило с идеалами Великой французской революции в обществе, ориентированном на высшую авторитетность разума, заменившего собою бога?

И разве не это произошло на глазах моего поколения с коммунизмом? Который в чем-то очень яростно и последовательно ориентировался на ту же авторитетность разума, на которую ориентировались якобинцы, рассматриваемые большевиками как предтечи и образцы для подражания…

А в чем-то робко попытался противопоставить что-то новое и неслыханное обычному разуму, институционально оформляемому вокруг чего-то типа храма обычной — не ахти какой затейливой, но многое с собой несущей науки.

Возводя на пьедестал разум, превращая его в единственного авторитетного оракула, деятели Просвещения, вдохновившие своими трудами великих французских революционеров, не доходили в своем прославлении разума до окончательной жесткой абсолютизации такового. Это было сделано уже потом. И было осуждено многими в качестве новой сциентистской ереси. Причем осудили это не только религиозные противники этого самого Просвещения, но и вполне светские люди, понимавшие, чем в итоге чревато возведение на пьедестал сначала просто науки, а потом так называемых образцовых наук (физики и математики), по аналогии с которыми должны быть построены все остальные науки, включая науки о человеке и человеческом обществе.

Но в том-то и дело, что любая промежуточная позиция, согласно которой наука должна быть возведена на пьедестал вместе с чем-то другим или же находиться не на пьедестале, а около оного, будучи справедливой, является одновременно слишком дряблой для того, чтобы дать ответ на главный вопрос, мучающий человечество. А хотим мы или не хотим, но этот вопрос был и является вопросом о вере.

Человечеству необходимо во что-то верить.

И оно тысячелетиями верило в тех или иных богов.

Оно привыкло верить именно в них.

Оно продолжает в своей существенной части верить именно в них и в XXI столетии.

Оно оформляло религиозно все свои мечтания о собственном изменении, о собственном выходе из межеумочного полуприродного существования.

Но оно в своей немалой части разорвало с этой прежней верой в богов. И этот разрыв является настолько фундаментальным, что впору говорить, наряду с обсуждением чередования укладов и формаций, о двух и только двух наиглавнейших этапах существования человечества: религиозном, длящемся от истоков формирования человечества до этого самого Просвещения, и пострелигиозном, переход к которому маркируется Великой французской революцией.

Да, эта самая революция, если оценивать ее значение с использованием классической формационной теории, расправилась со средневековой формацией и дооформила новую созревшую в рамках средневековья формацию, именуемую буржуазной. И никто не вправе отмахиваться от такого значения данной революции. Слишком уж это значение масштабно и очевидно, слишком уж много буржуазия привнесла нового в мир, и слишком уж много она наломала дров.

Но, признавая все это, нельзя отвергать и другое. То, что Великая французская революция протоптала-таки дорогу из религиозной эры в эру пострелигиозную. И что такая трансформация мира, сопровождаемая переходом от феодализма к капитализму, при всей ее размытости и невзрачности была намного более фундаментальна, чем переход от феодализма к капитализму.

Ту колоссальную, неслыханную по своей революционности трансформацию мира, в силу которой оракулом, символом веры или сакральным началом стала не религия, а разум в том или ином его понимании, можно назвать невзрачной, потому что она осуществилась отнюдь не мгновенно в результате взятия Бастилии или штурма Тюильри. Для ее осуществления недостаточно было поставить гильотину на Пляс де ля Конкорд и, изгнав из церквей так называемых «попов», поставить на их место жрецов богини разума или некоего Верховного Божества.

Всё это французские революционеры-якобинцы, на чей опыт ориентировались большевики, конечно же, осуществили с невероятной увлеченностью и беспощадностью. Но результат был именно невзрачным. Потому что вскоре сами эти революционеры были низвергнуты. Определенная авторитетность классических религиозных институтов была восстановлена еще до восшествия на престол Наполеона Бонапарта.

А в более поздние времена антирелигиозность была совсем уж отменена. И буржуа стали ревностно посещать классические — католические или протестантские — храмы. Что многие из них продолжают делать и по сию пору.

Утверждать, к примеру, что цитадель капитализма — Соединенные Штаты Америки — никак не соотносят самих себя с божественным промыслом, было бы проявлением избыточной и опрометчивой лихости. Очень даже США себя с этим самым промыслом соотносят. И на Библии президенты клянутся, и церкви интенсивно функционируют, и религиозная элита имеет огромный вес. Всё это так.

И поэтому говорить о том, что Великая французская революция открыла безрелигиозную или даже антирелигиозную эру в существовании человечества, трудно в случае, если эта констатация имеет буквальный, то есть ступенеподобный характер. Мол, имела некая функция (она же — религиозность) некое постоянное значение до временной точки, в которой эта религиозность мгновенно была сведена к нулю. И этой точкой является Великая французская революция.

В истории, между прочим, ничто такого характера не имеет. Все исторические процессы растягиваются на десятилетия и столетия. Все они имеют не ступенеподобный, а колебательный, возвратно-поступательный или более сложный характер.

И ничто не демонстрирует такого характера с той убедительностью и наглядностью, с какой это демонстрирует обсуждаемая мною сейчас Великая французская революция. Причем в ее случае такой неступенеподобный характер разобран наиболее детально и убедительно. Выделены периоды революционного нарастания и спада (жирондистский, якобинский, термидорианский, бонапартистский, реставрационный, вторично-революционный, вторично-бонапартистский и так далее).

Поэтому наиболее существенная трансформация мира с переходом его от веры в бога к вере в разум осуществлялась отцами-просветителями и их прямыми якобинскими порождениями, во-первых, невзрачно и без предельной и очевидной определенности.

Во-вторых, эта трансформация осуществлялась без прямого и определенного возвеличивания разума как такового.

Авторы Коммунистического манифеста справедливо писали, что буржуазия утопила все слагаемые человеческого бытия «в холодной воде эгоистического расчета». Но этот эгоистический расчет связан с верой в разум очень непростым образом. Повторяю, буржуа в душе могли молиться Золотому тельцу, богу расчета и чистогана, и при этом ходить в церковь.

И, в-третьих, даже возвеличивание разума, противопоставляемое возвеличиванию непостижимого или малопостижимого бога, еще не означало перехода к сциентизму, рассматривающему строгую науку в качестве оракула, единственного предмета веры и поклонения.

Одно дело — сказать о несомненном и наиярчайшем преобразовании экономической и социальной жизни, осуществленном Великой французской революцией. Тут все очевидно до предела.

И совсем другое дело — установить прямую связь этой революции с переходом от религиозной эпохи к эпохе пострелигиозной, то есть поставившей на место религии науку.

Помимо прочего, тут же возникает вопрос о том, что значит «поставить нечто на место религии?» Каково это место? О какой науке идет речь?

Даже если речь идет о возвеличивании разума вообще, о противопоставлении такого возвеличивания разговорам о непостижимости божественного промысла, по причине непостижимости которого надо веровать именно потому что нелепо, то есть неразумно то и такое скромное возвеличивание осуществлялось в буржуазную эпоху очень непоследовательно и было растянуто во времени.

Причем на каждом этапе осуществления этого были мощные противники, критиковавшие даже подобное скромное возвеличивание. При котором — подчеркну еще раз — никто не сводил разум к чистой рациональности. А эту рациональность к подходу, исповедуемому естественными науками.

Скажут: «Ну уж никто!» И будут правы. Конечно, великий физик Резерфорд говорил, что все науки делятся на физику и коллекционирование марок. А почитаемые на стыке XIX и XX веков философы, такие как Огюст Конт или Герберт Спенсер, двигались в сторону окончательного возвеличивания предельно рациональной научности.

Но не они были окончательными властителями умов в ту эпоху. Этими властителями были и очень осторожные почитатели разума, такие как Кант и Гегель. И интеллектуалы, очень скептически относящиеся к разуму, такие как Шеллинг и другие.

Но пока философы осторожничали, а религиозные деятели умело вписывали свою религиозность в систему новых научных открытий, сама наука, причем именно естественная наука, та самая, которую сциентисты называют образцовой, поступала по принципу «собака лает, а караван идет». Ее господство облаивалось всеми разнокачественными философскими и иными способами. А она, эта образцовая естественная наука, вела вперед свой караван, передавала свои открытия тесно с нею связанной технике, на корню меняла этим и то, что марксисты называют производительными силами (или базисом), и то, что они называют производственными отношениями (или надстройкой).

Именно она, эта самая естественная наука, именуемая образцовой, диктовала свою моду во все большей степени. И именно эта мода (а не философская аккуратность, осторожно с этой модой заигрывающая) формировала рельеф XIX и XX столетий. О чем наиболее ярко и страстно говорили не создатели поэтических притч, касающихся «гадов-физиков» и «автоматного столетия», а художники совершенно другого масштаба. Такие, как Александр Блок. И если я привел вначале притчи Галича, то только потому, что все высокие художественные откровения в итоге рано или поздно перетекают в элементарные притчи. И лишь осуществив это перетекание, становятся полноценными слагаемыми господствующей идеологической матрицы, в которой философы занимают, подчеркну еще раз, очень скромное место. Но которое в первую очередь определяет судьбы рода человеческого, направленность исторического движения, а значит, и судьбу гуманизма.

Человеческая культура вбирает в себя умозрения философов, но к этим умозрениям не сводится. А в культуре этой есть не только высокие художественные откровения (блоковские или иные) и упрощенные притчи типа тех, которые сочинил Галич по поводу «гадов-физиков» и т. п. В культуре есть еще и промежуточный слой, соединяющий упрощенное и великое.

В качестве одной из микрочастиц, слагающих подобный слой, я приведу достаточно знаменитое в эпоху моей молодости стихотворение не худшего советского поэта Бориса Слуцкого.

Что-то физики в почете.

Что-то лирики в загоне.

Дело не в сухом расчете,

дело в мировом законе.

Значит, что-то не раскрыли

мы, что следовало нам бы!

Значит, слабенькие крылья —

наши сладенькие ямбы,

и в пегасовом полете

не взлетают наши кони…

То-то физики в почете,

то-то лирики в загоне.

Это самоочевидно.

Спорить просто бесполезно.

Так что даже не обидно,

а скорее интересно

наблюдать, как, словно пена,

опадают наши рифмы

и величие степенно

отступает в логарифмы.

Это стихотворение было написано в хрущевскую эпоху, конкретно в 1959 году. Оно было мелкой или даже мельчайшей лептой в ту дискуссию, которая велась в молодежной среде и называлась «спором физиков и лириков».

Этот спор начался в Советском Союзе в том же 1959 году, когда на страницах «Комсомольской правды» была развернута существенная идеологическая дискуссия. А поскольку «Комсомольская правда» входила в число очень важных изданий, используемых партийной советской элитой в качестве чуть менее обязательных, чем газета «Правда», то, конечно, речь шла о дискуссии, которую кто-то и зачем-то инициировал. Иначе в ту советскую эпоху быть не могло.

Подобная инициированность теперь может рассматриваться в качестве проблематичной: «Мол, кто-то что-то брякнул по интернету, и понеслось». Но тогда никто ничего не мог брякнуть просто потому, что ему захотелось. А брякнув это на своей кухне, этот «кто-то» и остался бы наедине с тем, что он брякнул. Это в лучшем случае, если брякнутое не расценивалось в качестве враждебной выходки. А в худшем случае, брякнув это «что-то», — брякнувший ответил бы за это по полной программе.

Диссидентские игры, включая игры того же Галича, ничего тут не опровергают. Потому что для того, чтобы они велись, спецслужбы должны были взять игроков под соответствующий контроль.

Так как же велась в Советском Союзе игра вокруг темы физиков и лириков? Кто ее начал, как она была в дальнейшем модифицирована? И являлась ли эта игра полностью зацикленной только на внутрисоветскую проблематику?

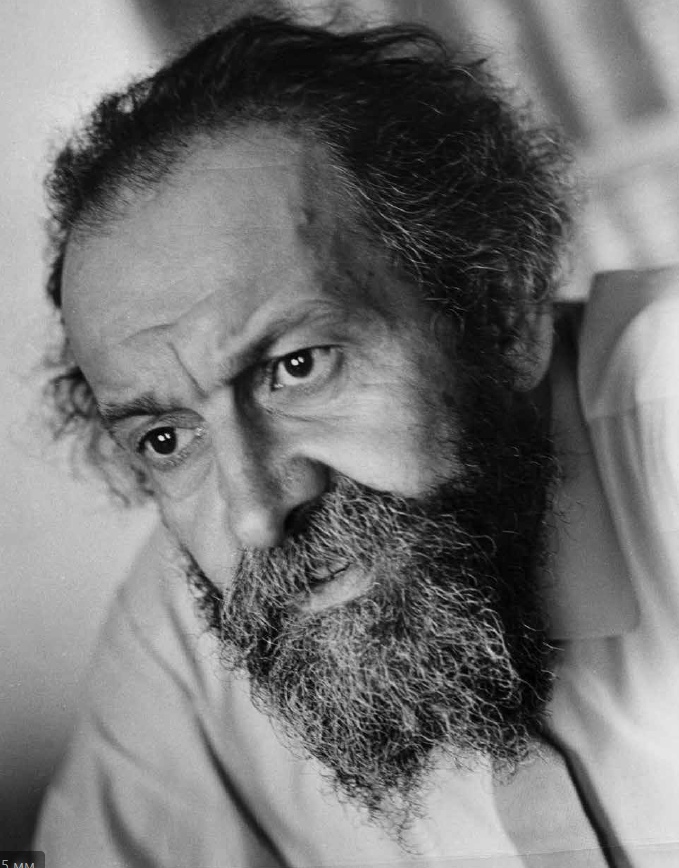

То, что эта игра в Советском Союзе началась с высокого соизволения, слишком очевидно. Но для того, чтобы ее реализовать, нужны были конкретные исполнители. Таковым стал очень известный советский писатель, журналист, политический деятель и спецслужбистский оператор Илья Григорьевич Эренбург (1891–1967).

Вот, что он сам пишет по этому поводу в своих мемуарах «Люди, годы, жизнь», изданных в Советском Союзе под нажимом самого Н. С. Хрущева.

«Разумеется, я был виноват в происшедшем: напечатал в «Комсомольской правде» письмо одной студентки, которую я назвал Нина, о том, как порвала с любимым человеком, Юрием, хорошим инженером, но современным вариантом «человека в футляре». Для меня было самым существенным не его равнодушие к искусству, а его душевная примитивность и сухость. Он не случайно смеялся над чеховским рассказом «Дама с собачкой», который волновал студентку… «Когда я пыталась разобраться с ним в наших отношениях, он или выходил из себя, или улыбался, говорил, что я нарочно все усложняю». Он сводил чувства к жилплощади и к «распишемся». Он посылал своей матери деньги, но когда она захотела приехать его повидать, он не согласился, объяснил своей возлюбленной, что мать у него «хорошая, но необразованная, так что и говорить не о чем». Все попытки студентки почитать ему стихи Блока или повести его в Эрмитаж кончались неудачей: «Нужно быть людьми атомного века».

Я никак не думал, что моя статья вызовет полемику. Однако молодежь спорила: главная вина за развязавшуюся войну, по-моему, лежит на человеке, приславшем в «Комсомольскую правду» письмо, оставлявшее в стороне душевные недостатки инженера Юрия и перенесшее спор совсем в другую плоскость — нужно ли нашим современникам искусство. Автор этого письма, инженер И. Полетаев, по своей специальности кибернетик.

Я упомянул, рассказывая о своей поездке в Америку, что весной 1946 года в Нью-Йорке мой старый друг Р. О. Якобсон ночь напролет рассказывал мне о новорожденной науке и о «мыслящих машинах». Два года спустя математик Винер сформулировал проблемы, которые сможет разрешить кибернетика. Не знаю почему, в эпоху Сталина кибернетику у нас называли шарлатанством: может быть, желание разучить думать людей было связано с недоверием или страхом перед «мыслящими машинами». Я вполне понимаю горечь И. Полетаева и его старшего друга профессора А. А. Ляпунова при мысли, как отнеслись в нашей стране к кибернетике.

Труднее понять, почему И. Полетаев обрушился не на подлинных виновников, а на искусство: еще раз вместо принца высекли нищего мальчика. В своем письме по поводу моей статьи Полетаев писал: «Некогда нам восклицать: „Ах, Бах! Ах, Блок!“ Конечно же, они устарели и стали не в рост с нашей жизнью… Общество, где много деловых Юриев и мало Нин, сильнее того, где Нин много, а Юриев мало».

Нужно сказать, что в письме Нины не было ни слова о музыке Баха, и упоминание о нем осталось для меня загадочным. Мне рассказывали друзья, недавно побывавшие в Академическом городке возле Новосибирска, где теперь работает И. Полетаев, что он любит музыку. Может быть, любовь к произведениям Баха заставила его упомянуть гениального композитора, работавшего двести лет назад, когда не было ни атомного века, ни «культа личности», а может быть, ему просто понравилось словосочетание «ах, Бах, ах Блок!» Не знаю».

Как мы уже убедились, главным оппонентом Эренбурга в неслучайной дискуссии о физиках и лириках, которая, по сути своей, была дискуссией о технократизме и сциентизме как альтернативах гуманитарной философии вообще и марксистской в особенности, был некий И. Полетаев.

Игорь Андреевич Полетаев (1915–1983) — видный советский ученый, кандидат технических наук, один из активнейших участников некоего кибернетического семинара, проходившего в МГУ в середине 1950-х годов под руководством академика А. А. Ляпунова (1911–1973).

Игорь Андреевич был смелым, деятельным пропагандистом отечественной кибернетики в период с 1953 по 1955 год. То есть еще до того, как Хрущев обвинил Сталина во всех смертных грехах, включая якобы имевшее место растаптывание этой самой кибернетики. Действительность намного сложнее мифа об этом. Сталин покровительствовал всему сразу: и вычислительной математике, и созданию вычислительных машин. Ни он сам, ни его сподвижники не осуждали кибернетику напрямую. Да и в самом этом анонимном осуждении, конечно, тоже являвшимся частью крупной игры, кибернетика осуждалась именно в качестве претендентки на создание искусственного существа, более совершенного, нежели человек.

И тем не менее какое-то сдержанное осуждение кибернетики фактически за ее претензии на господствующую роль в деле всяческого управления (то есть на роль оракула в некоем сциентистском капище или храме) — имело место. Войну с кибернетикой, конечно, вел не сам Сталин. И велась она очень мягко. Но тем не менее из песни слов не выкинешь — один из околосталинских кланов действительно начал игру, предполагавшую такое умеренное осуждение кибернетики.

Эта игра была опять же умеренно подхвачена сторонниками данного клана. И, безусловно, в каком-то смысле, одобрена самим Сталиным. Поэтому для того, чтобы отстаивать кибернетику даже в хрущевский период, когда у того клана, который затеял условно антикибернетическую игру все равно оставались позиции во власти, нужна была определенная смелость и определенная вписанность.

Кибернетическую игру вдохновляли и хрущевцы, и дохрущевский старый клан, который и был атакован противниками кибернетики с очень умеренного одобрения Сталина. Одним из основных рупоров этой игры был академик Ляпунов. Но Ляпунову нужны были смелые и одаренные сторонники кибернетики, которых можно было бы поддержать, продемонстрировав наличие в стране советской «прокибернетической» молодежи.

Таким ставленником Ляпунова стал Полетаев. Соответственно, игра развернулась между теми, чьим ставленником стал Эренбург, часто именовавшийся «домашним евреем» Сталина, и действительно имевшим при Сталине крайне высокий доверительный статус, — и теми, чьим ставленником был Ляпунов.

Речь шла об очень большой игре, в которой Слуцкий, заявивший о физиках и лириках, занял очень определенную позицию, фактически сдав этих самых лириков, объявив об их несостоятельности. Это тоже немаловажная мелочь.

Несколько слов о Полетаеве. Он известен не только как оппонент Эренбурга, но и как автор первой в СССР отечественной монографии по кибернетике. В СССР любые монографии кем-то продвигались. Издавать их было невероятно трудно. А без высокой опеки просто невозможно.

Монографию Полетаева по кибернетике, которая, подчеркну еще раз, была первой ласточкой в Советском Союзе, откровенно лоббировал, говоря современным языком, все тот же академик Ляпунов. Монография Полетаева с названием «Сигнал. О некоторых понятиях кибернетики» вышла в издательстве «Советское радио» в 1958 году. А в 1959 Полетаев стал главным оппонентом Эренбурга в дискуссии о физиках и лириках. Как минимум установив все это, мы убедились в том, что Полетаев ну уж никак не был случайным участником данной дискуссии.

В 1945 году Полетаев, до этого служивший в частях противовоздушной обороны города Москвы, находился в командировке в США. Там он должен был изучать радары, поставлявшиеся в СССР по ленд-лизу.

Позже офицер Полетаев работал в секретном НИИ-5, являвшемся сначала одним из главных интеллектуальных центров Академии артиллерийских наук, а после 1953 года перешедшим в подчинение знаменитому ГАУ — Главному артиллерийскому управлению Министерства обороны СССР.

С середины 1950-х годов подполковник Полетаев работает в Отделе математического моделирования Вычислительного центра № 1 Министерства обороны СССР. Этот центр, он же знаменитый ЦНИИ-27 МО был создан в мае 1954 года Анатолием Ивановичем Китовым (1920–2005), пионером отечественной кибернетики, одним из главных разработчиков советских ЭВМ.

Отец Анатолия Ивановича Китова — Иван Степанович Китов был белым офицером, скрывавшим в советский период свое антисоветское прошлое. Скрывалась семья Китова от возможных преследований со стороны большевиков в городе Ташкенте.

Своего сына Анатолия Иван Степанович сумел защитить, добившись приема у наркома СССР маршала Советского Союза Ворошилова. После чего сын был зачислен на учебу в Ленинградское артиллерийское училище.

Сам Анатолий Китов сначала — в 1952 году — создал отдел вычислительных машин и возглавил этот отдел (вот вам и гонение на кибернетику при Сталине!).

В 1954 году на основе этого отдела был создан вычислительный центр Министерства обороны, которым Китов руководил долгие годы.

С середины 1953 и по 1955 год, то есть еще до осуждения Сталина на XX съезде, Китов и Ляпунов ездят по ведущим НИИ с лекциями о кибернетике.

А в апреле 1955 года (опять же — до разоблачения Сталина на XX съезде) в «Вопросах философии» публикуется статья «Основные черты кибернетики». Статья написана Китовым, доработана Ляпуновым, а в соавторы приглашен академик Сергей Львович Соболев (1908–1989), Герой Социалистического труда, лауреат трех Сталинских премий и Государственной премии СССР, один из заместителей Курчатова по атомному проекту, входивший в группу по проблеме обогащения урана.

Китов, Ляпунов, Соболев… И тот Глушков, который был в рассматриваемое мною время лишь учеником этих корифеев советской кибернетики. Но позже если и не обогнал своих учителей по вкладу в нашу кибернетику и влиянию на ее развитие, то уж как минимум сравнялся с ними сразу по двум этим параметрам.

Виктор Михайлович Глушков (1923–1982) стал академиком лет через десять после того, как его старшие товарищи поучаствовали во всем сразу — и в реабилитации якобы ущемленной Сталиным кибернетики, и в дискуссии под условным названием «физики и лирики». Притом что это название было именно условным, то есть имевшим подлинное содержание весьма отличающееся от той «физико-лирической вывески», под которой это содержание скрывалось.

Перед тем как стать членом Академии наук СССР, Глушков стал членом Академии наук Украинской ССР. Это произошло в 1961 году. Вице-президентом Академии наук Украинской ССР Глушков стал уже в 1962 году, то есть всего лишь через год после своего избрания членом Академии наук Украины.

В 1969 году Глушков был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Ему на этот момент было 46 лет. Никоим образом не оспаривая талантов Глушкова, считаю необходимым констатировать, что одних талантов для такой блистательной карьеры мало. Что тут нужны не только математические, но и политические способности, по большей части состоящие в том, чтобы правильно вписаться в определенные советские номенклатурные элитные группы.

Каковы же эти группы? Ответ на этот вопрос может существенно расширить наше представление о советском кибернетическом клане, его связях и его возможностях.

Виктор Михайлович Глушков хлебнул по полной из чаши бедствий, порожденных Великой Отечественной войной. Его мать была расстреляна немцами осенью 1941 года, когда родной город Глушкова Шахты был оккупирован.

После освобождения города Глушков был мобилизован и участвовал в восстановлении своего родного Донбасса.

Глушков не сразу связал свою жизнь с математикой и вычислительной техникой. Но, проявив себя наилучшим образом в качестве студента теплотехнического факультета Новочеркасского индустриального института, Глушков достаточно быстро перевелся на математический факультет Ростовского университета, сдав экстерном за четыре года и с блеском защитив дипломную работу по вычислительной математике в 1948 году.

Глушков защищал диплом под руководством известного русского математика и философа Дмитрия Дмитриевича Мордухай-Болтовского (1876–1952), который был известен не только своими достижениями в сфере математики. О других, не математических сюжетах, связанных с фигурой Мордухай-Болтовского, советским гражданам, не осведомленным по части собственно математических достижений Дмитрия Дмитриевича, стало известно из популярного советского произведения «На испытаниях».

Автор этого произведения — Елена Сергеевна Вентцель (1907–2002). Вентцель — известный советский математик, автор учебников по теории вероятности и исследованию операций. Одновременно с этим она получила широкую известность как писатель, написавший несколько прозаических произведений, опубликованных в журнале «Новый мир». Литературный псевдоним Вентцель — И. Грекова.

Интересующее нас произведение Грековой — повесть «На испытаниях». Она опубликована в «Новом мире» в 1967 году. В повести была описана работа на полигоне, где испытываются самолеты. На полигон с научной целью приезжает группа военных, руководимая неким генералом Сиверсом.

Знатоки творчества Грековой, к каковым я очевидным образом не отношусь, но мнению которых склонен доверять, утверждают, что прототипом Сиверса являлся муж Грековой, генерал-майор, ученый в области внешней и внутренней баллистики, лауреат Сталинской премии Дмитрий Александрович Вентцель (1898–1955). Этот Вентцель — что для нас немаловажно — был одним из учредителей той Академии артиллерийских наук, в одном из главных интеллектуальных центров которой, как мы уже установили, работал тот самый Полетаев, который был оппонентом Эренбурга в дискуссии по поводу физиков и лириков.

Академия артиллерийских наук была основана в 1946 году постановлением Совета Министров СССР и упразднена в 1953 году. Решение о создании академии принимал лично Сталин, которого склонил к подобному решению видный советский военачальник, Главный маршал артиллерии, Герой Советского Союза Николай Николаевич Воронов (1899–1968), возглавлявший советскую артиллерию в период Великой Отечественной войны и в послевоенные годы.

С 1946 по 1950 Н. Н. Воронов был командующим артиллерией Вооруженных сил СССР.

В 1950 году Сталин снял с занимаемых высоких должностей ряд военачальников, выдвинувшихся в ходе Великой Отечественной войны. В числе таких военачальников был Воронов, который после снятия с поста командующего артиллерией Вооруженных Сил СССР был назначен на пост президента той самой Академии артиллерийских наук, которая по его предложению была создана Сталиным в 1946 году.

Занимавшийся баллистикой муж Елены Вентцель, он же — генерал Сиверс, не мог, будучи одним из основателей этой вороновской академии, не находиться в прочных деловых и дружеских отношениях с Н. Н. Вороновым.

Это проясняет вопрос о том, в какой именно сталинский клан так называемых физиков, противостоящих эренбурговским лирикам, входил оппонент Эренбурга Полетаев. Но это проясняет и нечто большее. Генерала Сиверса, постоянно подчеркивавшего свое дворянское происхождение, встречает на испытательном полигоне генерал Гиндин, являвшийся заместителем начальника полигона по тылу и постоянно сетовавший на то, что он при царе не мог получить такое блистательное образование, как Сиверс по причине своего еврейского происхождения.

Поначалу Сиверс и Гиндин ссорятся. Причем инициатором ссоры является Сиверс, постоянно щеголявший своей особой гуманитарной образованностью, цитировавший с восхищением аж поэта Тредьяковского, входившего в окружение Екатерины II и знаменитого своим вычурным стилем.

Но позже Сиверс признает, что в споре с Гиндиным занимал неправильную позицию. И у него устанавливаются дружеские отношения с Гиндиным.

После установления этих отношений Сиверс доверительно сообщает Гиндину информацию по поводу того самого Дмитрия Дмитриевича Мордухая-Болтовского, который был дипломным руководителем у будущего главы советской кибернетики Н. Глушкова. Вот какую информацию сообщает Гиндину Сиверс, он же — тот самый муж Е. Вентцель Дмитрий Александрович, который был одним из основателей той «вороновской» артиллерийской академии, в которой нашлось место для ревнителя кибернетики и оппонента Эренбурга Полетаева. Гиндин, обсуждая с Сиверсом его классическое образование, говорит: «Мне, к сожалению, не удалось получить классического образования: процентная норма. Кончал реальное. В сущности, даже не кончил: началась Гражданская война, граната у пояса, знаете: „Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем…“ Вы тоже недоучились?»

Сиверс сообщает Гиндину о том, что он окончил гимназию в 1918 (именно в этом году гимназии были заменены едиными трудовыми школами). И что на Гражданскую он пошел уже после окончания гимназии.

Приняв к сведению эту информацию Сиверса, Гиндин говорит своему коллеге, обремененному, в отличие от него, классическим образованием: «А вы знаете, Александр Евгеньевич, что это классическое образование может сыграть с вами злую шутку? Сейчас не очень любят людей, которые злоупотребляют иностранными языками, живыми и мертвыми. Я бы на вашем месте поостерегся. Особенно с вашей, прямо сказать, нерусской фамилией».

Говоря «сейчас», Гиндин имеет в виду начало 1950-х годов, то есть эпоху борьбы с космополитизмом.

Вот что отвечает на это Сиверс Гиндину: «Я — российский дворянин, предки мои проливали кровь за Российскую Империю, а я — за Российскую Федеративную».

То есть по поводу Советского Союза Сиверс ничего Гиндину не говорит. Сказать же в начале 1950-х, что проливаешь кровь за какую-то Российскую Федеративную, более чем странно. Тем более что с Гиндиным на момент этого разговора Сиверс практически не знаком. Тем не менее он говорит именно о Российской Федеративной, то бишь, наверное, о РСФСР, за которую кровь никто не проливал в обсуждаемый Сиверсом советский период.

Сказав об этой Российской Федеративной, Сиверс добавляет: «Как-нибудь мы с Россией разберемся, русский я или нет».

Такой разговор возможен в постсоветскую эпоху. Но Вентцель, она же — И. Грекова, издала свою повесть в 1967 году, когда приведенное высказывание не могло не рассматриваться как крайняя и очень специфическая (дворянская, белогвардейская и так далее) крамола. Отметив, что напечатана эта крамола уже в постхрущевскую эпоху (Хрущев был снят в 1964 году), я продолжаю ознакомление читателя с очень специфическим текстом И. Грековой.

Перебивая Гиндина, беспокоящегося о судьбе Сиверса, этот самый Сиверс сообщает Гиндину следующее: «С месяц назад вызвал меня начальник штаба отдела кадров, некто Мищенко. Надо вам сказать, что на этом месте прежде сидел другой деятель по фамилии Тищенко — вот ведь как бывает. Тищенку сняли (посадили), водрузили Мищенку. Вызывает меня Мищенко и начинает разговор о том о сем, а карт не открывает. Я тоже перед ним Швейком прикинулся. Водим этак друг друга за нос — кому скорей надоест? В конце концов оказалось, что его интересует моя фамилия. Откуда, мол, у меня такая фамилия? Читай: не агент ли я иностранной разведки? Я говорю ему: „Это дело серьезное, позвольте, я к вам завтра зайду“. Назавтра являюсь, захватив необходимые документы, в том числе фамильную реликвию: жалованную грамоту за собственноручной подписью императрицы Елисавет, где удостоверено, что прапрапрапрадед мой, Карл Иоахим Флориан Сиверс, за верную службу в российских войсках пожалован потомственным дворянином. Показал я Мищенко эту грамоту, даже печать сургучную предложил обследовать, он обследовал и, знаете, весьма даже доволен остался. Ушел я от него и думаю: воистину чудны дела твои, господи! Я ли это, тот самый, которого в двадцать первом году из университета выперли за дворянское происхождение? Видали?»

Сиверс, а точнее, Вентцель явно лукавит, говоря о том, что подобная реакция кадровика является крайне нетипичной, чудаковатой и так далее. Она, напротив, очень типична для начала 1950-х годов. Потому что дворянская грамота Сиверса доказывает кадровику главное — что Сиверс не еврей. Раз он дворянин, значит не еврей. А важно только это. И Вентцель, она же И. Грекова, прекрасно по этому поводу осведомлена. Но, как говорится в таких случаях, притворяется наивно непонимающей, в чем именно дело. И это притворство очень показательно.

Выслушав Сиверса, Гиндин говорит своему собеседнику: «Да, наша жизнь часто совершает крутые повороты. Когда становится плохо, я всегда на это надеюсь. Я оптимист».

И вот тут-то Сиверс или, точнее, Е. Вентцель, специализировавшаяся на проблемах убойной силы и кучности огня боевых систем, создаваемых советским ВПК, переходит к главному. Об этом главном она говорит устами все того же Сиверса, предъявившего кадровику свою дворянскую грамоту в качестве определенного алиби. Конкретно Сиверс говорит следующее.

«Я, — говорит он, — по этому поводу (то есть по поводу крутых поворотов. — С. К.) вспомнил одну историю про Дмитрия Дмитрича Мордухай-Болтовского, был такой профессор, математик. Случилась эта история то ли в двадцать втором, то ли в двадцать третьем году. В университете, где Дмитрий Дмитрич имел кафедру, проходила очередная кампания по выявлению классово чуждых элементов. Роздали анкеты. Дмитрий Дмитрич возьми да и напиши в графе «сословная принадлежность до революции»: дворянин, мол, но это неправильно, потому что по справедливости род Мордухай-Болтовских княжеский; что интригами царского правительства княжеский титул был у рода отнят и что он просит советскую власть его восстановить: «Бывший князь, — пишет, — это все равно как бывший пудель». Что тут началось — вы себе представляете. Старика отовсюду поперли в три шеи. Он и сам понял, что сглупил, но было уже поздно. Совсем бы ему плохо пришлось, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что семья Болтовских не раз прятала Михаила Ивановича Калинина от полиции. Так вот, когда вся эта история разразилась, поехал Дмитрий Дмитрич в Москву, к Михаилу Ивановичу на прием: «Так и так, мол, заступись, гонят меня отовсюду». Михаил Иванович, конечно, его принял, выслушал, обещал помочь. Сидят они друг против друга — старое вспоминают. И говорит Михаил Иванович Калинин: «Дмитрий Дмитрич! А помните, как вы мне тогда говорили: «Брось, Миша! Лбом стену не прошибешь!» — «Помню». — «А ведь прошибли-таки, Дмитрий Дмитрич».

Далее И. Грекова, она же — Е. Вентцель, сообщает читателю, что генерал Сиверс умолк, рассказав малознакомому Гиндину в эпоху борьбы с космополитизмом такую крамольную историю про руководителя диплома Глушкова. Ошеломленный этой историей собеседник спрашивает Сиверса: «Я не совсем понял, к чему вы это рассказывали?»

Сиверс отвечает: «К тому, что лбом стенку как раз и прошибешь, если только бить систематически».

И что же отвечает Гиндин, поднимая бокал? Он отвечает Сиверсу: «Итак, за лоб?»

На это Сиверс отвечает Гиндину: «За лоб, Семен Миронович. А еще лучше, за лбы».

Установив, что существует как минимум некая очень авторитетная притча по поводу руководителя дипломной работы Глушкова (И. Грекова, она же Е. Вентцель, специализируется именно на таких притчах, авторитетных для ее военного спецслужбистского круга и достаточно близких к действительности), я предлагаю читателю свое прочтение дальнейшей биографии Глушкова. Того Глушкова, дипломом которого руководил живописуемый в вентцелевской притче князь Мордухай-Болтовский.

В 1948 году Виктор Михайлович Глушков, защитив свою дипломную работу, получает назначение в один из уральских институтов, занимавшихся атомным проектом.

Научным руководителем его докторской диссертацией был Александр Геннадиевич Курош (1908–1971), возглавлявший кафедру высшей алгебры мехмата МГУ с 1949 года до самой своей смерти в 1971 году.

Еще в 1930-м году Курош выступил с письмом в защиту известного математика Дмитрия Федоровича Егорова (1869–1931), который, уже став членом-корреспондентом советской Российской Академии наук в 1924 году (именно она была преобразована в Академию наук СССР в 1925 году) и являясь президентом московского математического общества с 1923 года был в 1930 году арестован по делу «Всесоюзной контрреволюционной организации «Истинно православная церковь». По тому же делу был арестован выдающийся философ и специалист по античности Алексей Федорович Лосев (1893–1988).

Егоров был по этому делу выслан в Казань на пять лет. И там умер после голодовки, объявленной в тюрьме.

Его учениками были многие выдающиеся советские академики. Для того чтобы выступить с письмом в защиту Егорова надо было обладать настоящим гражданским мужеством, а также соответствующей идеологической установкой (Егоров никоим образом не скрывал своих религиозных убеждений, причем таких, которые были слабо совместимы с советской идеологией).

Что же касается Куроша, то он, выступив с таким письмом, был всего лишь исключен из комсомола. И после этого исключения в 1930 году никак особо не пострадал, а в 1936 году защитил докторскую диссертацию под руководством академика, лауреата Сталинской премии, Героя Социалистического Труда, Павла Сергеевича Александрова (1896–1982), который в 1913 году окончил с золотой медалью Смоленскую общественную гимназию (адресую читателя к размышлениям генерала Сиверса, он же — супруг Е. Вентцель).

Мы вновь наталкиваемся на ту же странную линию советской фронды с определенным (дворянским и религиозным) уклоном.

В советских условиях эта фронда держалась достаточно сплоченно. Потому что иначе было не выжить. И вполне находила место в пределах сталинской элиты. О чем и повествует Е. Вентцель, знакомя своих читателей с биографией научного руководителя диплома, с блеском защищенного Н. Глушковым.

Так какую же стену хотел пробить лбом герой повести И. Грековой, она же Е. Вентцель? Стену упертой сталинщины? Стену омерзительного советизма? Или еще какую-то более существенную стену? И за какую именно совокупность лбов предлагает выпить один, дворянский по духу и воспитанию, генерал советских спецслужб другому генералу, не прошедшему в юности ценз оседлости?

Если читателю кажется, что подробный разбор исторических обстоятельств не способен раскрыть глаза на сегодняшние странные глобальные ухищрения, то вскоре он убедится, что слишком рано разуверился в связи вчерашнего дня с днем настоящим и будущим.

(Продолжение следует.)