Судьба гуманизма в XXI столетии

Много ли мы знаем поэтических произведений, авторы которых заняты не постижением тех или иных конкретных деяний своих героев, не чувствами и мыслями этих героев, а исследованием чужих художественных произведений? Такими исследованиями занято искусствоведение, но оно весьма редко, согласитесь, излагает результаты своих исследований в виде поэтических текстов.

Мандельштам страстно исследует творчество Данте и личность Данте. Но его «Разговор о Данте», написанный очень ярко и образно, тем не менее не случайно является прозаическим. Хотя, казалось бы, почему бы Мандельштаму при его масштабе поэтического таланта и его исследовательской глубине не написать поэму по поводу творчества Данте в целом или его «Божественной комедии» в частности? Но Мандельштам этого не делает. А все поэтические размышления, осуществляемые поэтами по поводу творчества собратьев по перу, ну уж никак не являются исследованиями. Обращаются ли к творчеству Пушкина Маяковский или Цветаева — их поэтические обращения к чужому поэтическому творчеству, сколь бы глубоки они ни были, исследованиями явным образом не являются и по существу представляют собой некий поэтический лиризм, возведенный в энную степень. Потому что поэты анализируют не творчество Пушкина или какого-либо другого собрата по перу, а свои чувства по поводу этого творчества. Или же свои чувства по поводу того, насколько неверно чужое чувствование этого творчества.

Я вынужден еще раз повторить, что вовсе не являюсь поклонником творчества Новеллы Матвеевой, но при этом не могу не отдать должного ее желанию написать поэму как искусствоведческое исследование, то есть в каком-то смысле научное. Поскольку мое самозадание в рамках собственного исследования, посвященного судьбе гуманизма в XXI столетии, состоит в том, чтобы постоянно ориентировать читателя на что-то кроме собственных умозрений, то я осознанно и настойчиво апеллирую к поэме Новеллы Матвеевой о Питере Брейгеле Старшем как к исследованию и результативному, и методологически ценному.

Вдобавок к этому Новелла Матвеева говорит об очень сложных вещах, используя достаточно простой язык, а это очень важно. Мне, чтобы не отходить от заданного принципа укорененности собственных положений в тех или иных традициях, вскоре придется обсуждать гораздо более сложные тексты. И куда как хорошо, что можно перед этим отойти от такой усложненности, которая в сегодняшнем обществе сродни чему-то, сходному с издевательством.

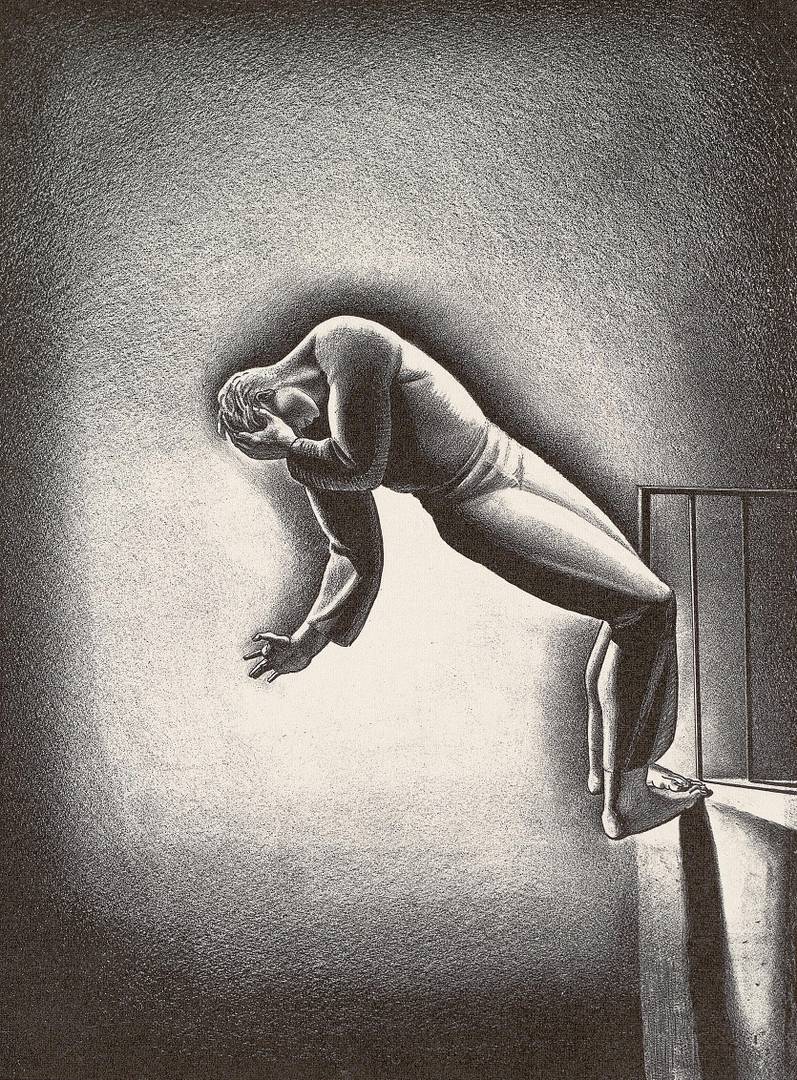

Итак, Новелла Матвеева в своем поэтическом исследовании говорит о тайне ничтожности. И настаивает на том, что одним из высших раскрытий такой таинственности ничтожности является творчество Питера Брейгеля Старшего.

Я же, отталкиваясь от такого чужого представления о таинственности ничтожности, и давая читателю перед этим возможность опереться на что-то большее, чем мое самодостаточное суждение, развиваю представление о таинственности ничтожности. Причем в этом моем развитии есть место и для уважения к чужому творчеству, и для несогласия с фундаментальными представлениями, лежащими в основе того, на что я с уважением ссылаюсь.

В развитие представлений Матвеевой о таинственности ничтожности я предлагаю читателю свое, в определенной степени полемическое представление о так называемой ничтойности, которая, при всем ее сходстве с ничтожностью, является чем-то совсем другим.

Я настаиваю на том, что ничтойность, будучи связана с ничтожностью, тем не менее вопиющим образом отличается от обыкновенной ничтожности. Потому что ничтожность — это обладание определенной малостью, а ничтойность — это отсутствие какого-либо содержания, какого-либо «что-то», на которое способен ориентироваться носитель ничтойности.

Далее, я настаиваю на том, что таинственность ничтожности, о которой говорит Новелла Матвеева в своем поэтическом исследовании творчества Брейгеля Старшего, на самом деле является не таинственностью ничтожности, а таинственностью ничтойности. И что обыкновенная ничтожность, в общем-то, никакой таинственностью не обладает, в чем ее радикальное отличие от ничтойности, соприкосновениям с которой посвящено, по моему глубокому убеждению, творчество Питера Брейгеля Старшего.

И, наконец, я настаиваю на том, что именно ничтойность, будучи предметом для возмущения и почитания на протяжении всей истории человечества, именно теперь становится главной чертой современности. Что таковой ничтойность сделал крах СССР, порожденный этой же ничтойностью. И что ничтойность явным образом претендует на то, чтобы стать могильщиком всяческого гуманизма — как обычного, так и коммунистического.

А поскольку мне в этом исследовании, посвященном сложнейшим вопросам, крайне не хотелось бы сочетать сложность самого вопроса со сложностью используемого для его обсуждения языка, притом что, ссылаясь на чужие исследования, я вынужден использовать чужие, порою до предела усложненные языки, то мне до крайности необходимы ссылки на простейшее. В том числе и на это самое левачество, которое случайно было задето мной самим и моими соратниками по причине нашей несовместимости с тем, что это левачество собой представляет.

Будучи задето нашим существованием, левачество в борьбе с нами перешло все допустимые пределы и в силу этого породило наше к нему внимание. Обратив же внимание на левачество, мы обнаружили, что оно является одним из самых ярких доказательств недопустимости приравнивания ничтожности к ничтойности. То есть, с одной стороны, конечно же, ничтойность обладает существенными сходствами с ничтожностью. Но с другой стороны, она никоим образом к этой самой ничтожности не сводится. Потому что ничтожность — это мелкотравчатая бытийственность, а ничтойность — это сопричастность к тому «ничто», которое является антагонистом любой бытийственности, пусть и наимельчайшей.

Потому что когда какой-то очень мелкий, то есть ничтожный человек связан с определенными малыми бытийственными величинами, он в силу реальности этих величин каким-то образом соприкасается с этой самой реальностью. И всегда есть шанс, что такое соприкосновение в нем что-то пробудит. Например, такой ничтожный человек очень мелочно и уродливо привязан к дражайшей половине, домику и садику, бессмысленно опекаемому ребенку, наследующему бессмысленность подобной опеки, какому-нибудь животному, каким-то своим мелким утехам. Все эти привязанности, сколь бы они ни были деформированы, всё равно связаны с реальностью. И никто, вы понимаете, никто не может утверждать, что подобная связь никогда не выведет связанного с той или иной ничтожностью представителя хомо сапиенс на то великое, что в себе содержит реальность.

Может быть, такой выход от ничтожного к великому представляет собой огромную редкость и предельно маловероятен. Но эта вероятность никогда не равна нулю. Потому что ничтожности, к которым привязан ничтожный человек, нельзя полностью оторвать от реальности, а значит, от великого. Притом что в основе такого величия всегда находится дух и душа, творчество и любовь в их сложном взаимосоотношении.

Спору нет, ничтожное проще, чем великое (оно же — героическое), оторвать от реальности, сущностью которой являются творчество и любовь. И в этом смысл так называемой дегероизации, осуществлявшейся и на Западе после разгрома нацизма, и в Советском Союзе. Поэтому дегероизация смертельно опасна. Но даже в случае, когда она носила совсем уж вопиющий характер, кощунственно противопоставляя безумию героев сопротивления нацизму аполитичность маленького человека, погруженного в свои малые ничтожные заботы, такое противопоставление имело еще не абсолютный характер.

Да, больной поэт, от лица которого описывает ситуацию Багрицкий в своем стихотворении «ТВС», поэт, в сознание которого «плесенью лезет туберкулез», проклинает мир, состоящий из мелочей, из ничтожностей, осознавая его как антагониста величию любви и духовности:

Под окнами тот же скопческий вид,

Тот же кошачий и детский мир,

Который удушьем ползет в крови,

Который до отвращенья мил,

Чадом которого ноздри, рот,

Бронхи и легкие — всё полно,

Которому голосом сковород

Напоминать о себе дано.

Напоминать: «Подремли, пока

Правильно в мире. Усни, сынок».

Но ведь даже этот мир всё же до отвращенья мил поэту. То есть он поэтом любим. А если есть любовь, то все ничтожности такого мира не являются предельно сопричастными одному лишь злому началу. Конечно, поскольку они усыпляют, то они с этим злым началом связаны. И поэт чувствует это, противопоставляя усыпляющим, то есть зло творящим ничтожностям героическую жестокость садящегося на его постель революционера Дзержинского.

Тут герой является положительным полюсом создаваемого мироощущения и мировидения. А на отрицательном полюсе — антигероическое усыпляющее действие мелкого начала, говорящего с поэтом голосом сковород.

Конечно же, именно такое противопоставление является подлинно гуманистическим. И даже не потому, что в нем героическое начало воспевается в качестве чего-то самодостаточного и единственно спасительного. При всей важности такого отношения к героическому началу еще важнее отрицание противоположного начала не просто как мелкого, а как стремящегося усыпить, то есть породить духовную смерть.

И именно в качестве такового скопческий мир, говорящий голосом сковород, справедливо проклинался и религиозными деятелями, говорящими о погибельности духовной смерти, проистекающей из привязанности к мелочам, и Марксом, чья позиция в этом вопросе ничем не отличается от позиции религиозных максималистов, и революционными романтиками (тем же Байроном или Гейне), и великой мировой постромантической литературой, которая едина в этом вопросе. И впрямь ведь в этом вопросе позиция того же Золя, видящего предельное зло в магазине «Дамское счастье», ничем не отличается от позиции Чехова, утверждающего, что мир гибнет от мелочей.

Но сколь бы пугающим ни был герой чеховского рассказа «Крыжовник», для которого всё на свете свелось к обожаемому им кустарнику, дарующему упоительные плоды, для Чехова этот герой все равно не чужд какой-то, пусть даже самой мелкой любви. Осуждая мелочность этой любви, Чехов не может не сочетать в этом осуждении презрения к мелочности объекта любви, презрения к низкому качеству этой самой любви с констатацией наличия, пусть и патологизированного донельзя, но все равно любовного, то есть в каком-то смысле живого начала.

Чеховский человек с молоточком предупреждает о том, что, патологизируясь и умаляясь, это живое начало обрекает себя на исчезновение, на превращение в окончательную безлюбость. Но губительность подобного превращения не порождает ни у Чехова, в какой-то степени терпимого к мелочам так называемого мещанства, ни у Горького, который к подобного рода мелочам относится с яростным неприятием, безразличия к связи мелочей с реальностью, в которой всегда есть место для творчества и любви.

Человек может долго съедаться этой мелочностью, этой мещанской ничтожностью и не быть погубленным ими до конца. Он может в конце жизни или в условиях экзистенциального кризиса, описанного, например, в «Дуэли» Чехова, нащупать связь между этими мелочами и порождающей их реальностью и выйти через эту связь на какое-то подобие спасения.

То есть измельчание бытия, понижение его качества наращивает погибельность, но не делает эту погибельность абсолютной. Абсолютной же эта погибельность становится только тогда, когда измельчание бытия, оно же — ничтожность, превращается в то, что я называю ничтойностью.

Да, измельчание бытия прокладывает дорогу к такому превращению. И даже обуславливает его. Но одно дело — губительное движение по пути, ведущему к аду земному, дарующему его обитателям то, что я называю ничтойностью, и другое дело — добровольное прибытие на территорию этого ада, суть которого, кто бы что по этому поводу ни говорил, на самом деле, конечно же, сводится к абсолютному отчуждению человека от его родового начала, в основе которого — великая в своей простоте сущность бытия, она же — творчество и любовь.

В аду нет места творчеству и любви. И ад при этом требует, чтобы человек сам сделал выбор, отказавшись от этого. Ад может подталкивать человека к этому выбору, оказывая на него определенное давление. Ад может изымать у человека то, что позволяет противостоять такому подталкиванию. Но в конце концов человек должен сам проклясть творчество и любовь. То есть сломаться. Ад — это территория сломленности. Она же — территория ненависти. Об этом говорит черт Ивану Карамазову, и об этом же говорит черт герою романа Томаса Манна «Доктор Фаустус».

Отказ от творчества и любви должен осуществляться человеком, который соблазняется каким-то приобретением, порождаемым подобным отказом. И имя этому приобретению известно. У соблазняемого адом человека должна возникнуть иллюзия освобождения от страдания, от боли. Соблазняемому подобным образом человеку говорится: «Что такое эти самые страдания, боль утрат, боль нестерпимых обид? Это чувства! Если избыть всю сферу чувств, то эти чувства исчезнут! Мы тебе предлагаем такое избытие. Не хочешь — терпи страдания, которые будут всё более невыносимыми. Ты ведь понимаешь, что эти страдания, тебя терзающие, порождаются не муками тела, что у них есть другие источники. Мы можем помочь тебе в уничтожении этих источников, а заодно и страданий».

Я уже оговаривал, причем достаточно настоятельно, что не считаю подобную философию избавления от страдания путем погружения в пустоту чудовищным изобретением зловещего Востока, противостоящего благому Западу в силу своей особой сопричастности пустоте. Я столь же настойчиво оговаривал, что пустота пустоте рознь. Что есть позитивная и негативная пустота. И что не весь Восток присягнул негативной пустоте — ей присягнули только какие-то восточные школы.

Я настойчиво оговаривал также, что часть западных школ тоже присягнула этой негативной пустоте. И что по этой причине демонизировать Восток нелепо вдвойне. И что столь же нелепо противопоставлять злостной восточной приверженности пустоте благую западную приверженность тому, что эту пустоту не приемлет. И что противопоставление Востока Западу является внятным и несомненным лишь до той поры, пока ты не сталкиваешься с разного рода Домами мудрости, кочующими по миру цивилизациями, хранящими какие-то особые знания.

Всё это безусловно так. И любая попытка иного подхода к мировой истории может породить только ложную ясность в фундаментальных и более важных ныне, чем когда-либо ранее, вопросах о полноте и пустоте, раздробленности и целостности, динамике и неподвижности, напряженности и расслабленности. А нам нужна сегодня не такая ложная и упрощенная ясность, ведущая в никуда. Нам нужна сегодня, причем как никогда ранее, интеллектуальная и эмоциональная модель, более или менее адекватная подлинному существу происходящего. Причем такая модель, на основе которой можно осмысленно действовать в мире нарастающего отчуждения от смыслов как таковых.

Но я предлагаю ради построения такой модели на время отвлечься от условности целого ряда применяемых по сей день явно упрощенных разграничений. И на минуту — с методологическими целями — предположить, что есть восточные и западные религиозно-философские школы. И что есть религиозно-философские школы, присягающие негативной пустоте, равно как и школы, ориентированные на нечто прямо противоположное.

Поскольку для меня такие разграничения являются более чем условными и ориентированными только на определенный методологический результат, то могу предложить читателю считать, что эти разграничения имеют место на какой-нибудь другой планете.

Что жители такой планеты должны бы были положить в основу подобных разграничений? Какая радикальность могла бы быть положена в их основу? Что должно бы было быть неким экстремумом в том, что касается культивирования негативной пустотности?

В основу разграничения школ, ориентированных на негативную пустотность и на нечто другое должно было бы лечь отношение к душе. И совершенно не важно, что было бы вложено в такое отношение. Как понималась бы душа теми или иными философско-религиозными школами, притом что представления о душе в разных школах являются поразительно сходными.

Главное различие должно бы было возникать по поводу того, что такое обладание душой. Хорошо это или плохо?

Коль скоро возникло бы яростное противостояние по этому вопросу между разными школами, то вопрос не мог бы сводиться просто к тому, нужно ли спасать или погубить душу. Такое различие не носило бы окончательного характера. Потому что обычные ревнители погибели этой самой души, они же сатанисты, просто говорили бы о том, что душу надо продать Дьяволу для того, чтобы получить определенные блага земные. Но что после смерти эта проданная Дьяволу душа будет мучиться в аду. А значит, те, кто ее продали, совершили, образно говоря, неэквивалентный обмен. Они за временные земные приобретения обрекли душу на вечные мучения.

Подобный поступок очевидным образом являлся бы признаком слабости, неразумия, помрачения. И не мог бы прославляться по-настоящему.

Для того чтобы апелляция к негативной пустотности, она же — ничтойность, могла стать по-настоящему мощной и убедительной для ее сторонников, надо было бы, во-первых, сказать, что душа вообще есть нечто отвратительное, то есть то, что надо не передать кому-то в руки, а уничтожить. И что, во-вторых, такое уничтожение, не имеющее ничего общего с передачей души в руки Сатаны, возможно в принципе и может быть осуществлено за счет таких-то и таких-то операций, которые на философско-религиозном языке именуются таинствами.

Но любое таинство — в его философско-религиозном понимании — творится кем-то. И этот кто-то должен иметь определенные побуждения для того, чтобы заниматься чем-то подобным.

Если то начало, которое религиозно-философские школы называют сатаническим, имело побуждением завладение душой, то каковы могут быть мотивы у того начала, которое хочет от души избавиться?

Образно говоря, одно дело — сбор макулатуры или металлолома с такими-то целями.

А другое дело — уничтожение того, что ты собираешь. Зачем ты это собираешь, чтобы уничтожить? Тут может быть только одна причина — тебе мешает наличие того, что ты уничтожаешь. Экологу, к примеру, мешает наличие мусора. И потому он хочет его уничтожить.

А какому-то представителю иного мировоззрения душа должна мешать примерно так же, как экологу мешает мусор. Или как-то иначе. Но в любом случае она должна быть очень масштабным препятствием на пути достижения очень масштабного результата. Причем таким препятствием должна быть не только каждая индивидуальная душа, но и душа как собирательное целое. И преодолеть это препятствие можно не за счет определенного способа взаимодействия с конкретными душами и тем началом, которое по отношению к этим душам является собирательным. Взаимодействуешь ты с ними, пестуя или осуществляя мучительство, в этом случае не важно. Потому что и в том, и в другом случае ты длишь их существование. Тогда как твоя задача только в том, чтобы его прекратить.

Предлагая читателю определенную цепь умозаключений, я хочу еще раз оговорить их сугубо методологический характер. То есть то, что в момент осуществления этих умозаключений я как методолог должен вывести себя за рамки любых представлений о том, чем на самом деле является предмет анализируемых мною воздействий. Притом что в данном случае таким предметом является душа.

Если я осуществляю методологическую рефлексию на некие подходы по отношению к данному предмету, то в момент рефлексии я не должен размышлять о том, чем именно для меня является данный предмет. Я должен обсуждать только то, чем он является для анализируемых мной религиозно-философских школ.

Даже если эти школы заняты разработкой тех или иных способов обращения с тем, что для меня является фикцией и чего реально в мире не существует, это не должно иметь какого-либо значения в случае, если речь идет о методологической рефлексии. Ты не должен себя в этом случае спрашивать: «С какой это стати тысячелетиями занимаются чем-то, что на самом деле отсутствует?» Или: «С какой это стати я обсуждаю судьбу того, что для меня лично является тем-то и тем-то, коль скоро это, являясь тем-то и тем-то, не может обладать той судьбой, которую я обсуждаю?»

Занимаясь методологической рефлексией, я временно должен встать в позицию тех, чьи цели я обсуждаю. Реальность осуществления этих целей, а также реальность существования того, чья судьба является основой данного целеполагания, не имеет для меня как методолога никакого значения в момент, когда я реконструирую определенные операции, осуществленные с определенными целями.

Никоим образом не приравниваю то, что является предметом моей реконструкции к тому, что я сейчас приведу для разъяснения сути дела. Но поясняющие примеры важны в таких случаях. И совершенно не обязательно должны один в один совпадать с тем, что именно поясняется. Еще раз оговорив отсутствие такого совпадения и лишь поясняя суть проводимых мною методологических реконструкций, скажу, что в каком-то и только каком-то смысле, они в чем-то сходны с работой следователя.

Следователя, к примеру, абсолютно не интересует реальность целей психа, расчленяющего тела жертв. Следователю нужно понять мотивы психа для того, чтобы не допустить новых расчленений. И только с этой точки зрения мотивы психа для него очень важны. Он будет изучать существо данной психопатологии, традиции, в рамках которых эта психопатология реализовывалась ранее, мощность этой традиции, от которой зависит мощность преследуемых им преступных групп и так далее.

Вот так и я занимаюсь исследованием определенных религиозных традиций, абстрагируясь от того, что именно они знаменуют собой в действительности. Мне в данном случае важно то, существуют ли такие традиции и насколько они слабы или сильны. Если они существуют и если они сильны, то их следует изучать. Равно как следует изучать и то, насколько эти традиции могут повлиять на судьбу того, что тебя интересует. В данном случае — на судьбу гуманизма в XXI столетии. Может, эти традиции своей цели и не достигнут, но при этом так изгадят мир, что дальше некуда. Разве этого не достаточно, чтобы их исследовать?

Итак, кто и зачем может хотеть не совратить, не направить на путь погибели то, что именуется душой, а полностью уничтожить всё, что с этой самой душой связано? Причем не только то, что связано с отдельными душами, но и некое собирательное начало? И как это связано с обсужденной нами ничтойностью, а также тем ее измерением, которое я называю политическим брейгелианством?

(Продолжение следует.)