Судьба гуманизма в XXI столетии

Франц Ксавьер Симм

Перед тем как начать обсуждать эту тьму, с которой Гёте заигрывает во второй, классической, как бы греческо-античной Вальпургиевой ночи, я еще раз обращу внимание читателя на то, что первая, немецкая Вальпургиева ночь, описанная поэтом в первой части «Фауста», тоже содержит греческо-античное начало, которого, в принципе, в ней-то не должно было быть. Вот насколько Гёте привязан к специфической греческой античности, полностью лишенной олимпийского начала.

Такое настойчивое, я бы сказал, «надрывно-подчеркнутое» выведение олимпийского начала за скобки при обращении к столь любимой Гёте греческой античности великий поэт осуществляет, полемизируя с представлениями своей эпохи. Полемизируя — это мягко сказано. И эпоха, предшествующая Гёте, и эпоха Гёте относились к греческой и римской античности очень трепетно, но при этом никоим образом не выводили за скобки олимпийское греко-римское начало. Традиция эпохи Гёте, равно как и традиция предшествующей эпохи, требовала адресаций к греческому Зевсу (или римскому Юпитеру), греческой Афродите (или римской Венере), греческой Гере (или римской Юноне) и так далее. Гёте эту традицию игнорирует, вовлекая в свое повествование отнюдь не перечисленных мною выше греко-римских олимпийских богов.

Повторяю, Гёте так поступает даже во второй части «Фауста», где он полностью погружает своего героя в греческую античную среду. Это не может быть случайным. И это не может быть даже неслучайной прихотью творческого человека. Мол, хочу вовлекать в свое повествование греческую классику не так, как все, — и точка. В этом должна быть установка философа, идеолога и даже создателя политической метафизики. А Гёте в «Фаусте», да и вообще, выступает, являясь гениальным поэтом, еще и во всех этих трех перечисленных мною выше фундаментальных ролях.

Нацистские гётеведы очень чутко уловили эту специфичность Гёте. И обнаружили в ней нечто им глубоко созвучное. Помимо этой созвучности есть и еще одно, в принципе даже более фундаментальное созвучие, которое мы уже обсуждали и о котором я сейчас считаю нужным напомнить.

Рим должен был в той или иной степени оппонировать Греции. Он не мог только повторять ее религиозные подходы, меняя имена богов так, как я это только что продемонстрировал. Тогда Рим был бы сугубо вторичным по отношению к Греции. А Рим хотел некоего первенства, которое в ту эпоху, да и в эпоху последующую, определялось древностью не только конкурирующих родов, но и тех богов, к которым представители этих родов адресуются.

Может быть, такой подход не был присущ Риму на раннем (царско-республиканском) этапе его развития. Но к моменту прихода к власти императора Августа такой подход уже был отчетливо задан. И Вергилий только дооформлял эту заданность. При этом оформители данного подхода всего лишь добавляли к олимпийской теме тему другую, доолимпийскую. Они не выводили олимпийскую тему за скобки, они не могли на это осмелиться. А Гёте мог.

Мы уже обсудили старуху Баубо, введенную им в первую, немецкую, Вальпургиеву ночь. И убедились в том, что эта старуха Баубо, которая «мчит к верхушке» Брокена «верхом на супоросой хрюшке», принадлежит не немецкой фольклорной древности. Она принадлежит всё той же греческой античности. Но античности не олимпийской. Баубо — это неолимпийская, глубоко доолимпийская античность. Это одна из вариаций на тему неолитических Великих Матерей. Причем это именно та вариация, в которой Великая матриархальная Мать выступает в виде Дикой Женщины или Грязной Богини.

Баубо — богиня непристойностей. Причем не обычных непристойностей, которыми изобиловал и классический античный олимпийский мир, а непристойностей, доведенных до особой концентрации, непристойностей безудержных и неуправляемых, завладевающих отдельными людьми и человеческими сообществами. И адресующих к особым утробным раскрепощениям, к гоготу, хихиканью, животному ржанью, к дикой чувственности, отменяющей всяческие нормы.

В своем романе «Доктор Фаустус» Томас Манн устами Дьявола, пришедшего к главному герою, сообщает читателю о том, что эта стихия непристойности, дикости, гогота, освобождения от всяческой человечности и представляет собой стихию ада. Перед тем как человеческое естество начнет вбирать в себя концентрированное зло, оно должно освободиться от человечности.

Баубо и есть такая освободительница от человечности, осуществляющая свое освобождение через гогот и непристойность. А уже когда это освобождение осуществлено, в освобожденное от человечности естество может заявиться настоящая злая тьма.

Нацисты это прекрасно понимали. И Гёте тоже. На основе этого понимания как раз и начиналось некое налаживание сложных мостов между великим поэтом и почитающей его нацистской нелюдью. Но если и впрямь Рим в его определенных ипостасях заигрывал с тем же, с чем заигрывали и нацисты, и Гёте, то мы имеем дело не с нацистским эксцессом и не с творческим вольнодумством великого Гёте.

Мы имеем дело с древней, устойчивой и весьма опасной традицией. Частью которой являются римские сатурналии. А значит, и столь любимые Бахтиным карнавалы. Речь идет о стремлении вернуть власть Темной Великой Матери, о которой настойчиво говорит Нойманн. Власть этой матери, а не женственности вообще стремятся вернуть поклонники специфической доолимпийской античности. Притом что этих поклонников интересуют самые темные лики этой далеко не светлой, но всё же не однозначно темной античности. Но тех, кто хочет вернуть власть Темной Великой Матери, интересует только концентрат тьмы, извлекаемый ими из очень охочей до этой тьмы доолимпийской античности.

Тьма… Кто из дьяволиц, являющихся ее порождением, приходит первой на до предела насыщенный этой тьмой как бы классическо-античный шабаш, именуемый классической Вальпургиевой ночью из второй части «Фауста»?

Первой из этих темных дьяволиц приходит некая богиня Эрихто. С ее монолога начинается «Классическая Вальпургиева ночь» из второй части «Фауста».

На страшный праздник этой ночи сызнова

Пришла, как прежде, я, Эрихто мрачная,

Не столь, однако, мерзкая, как подлые

Поэты лгут… Они не знают удержу

Ни в порицаньях, ни в хвалах… Белеется

Равнины даль под серыми палатками.

Ужасной ночи бредовое зрелище,

До бесконечности ты повторяешься

И будешь повторяться вновь… Владычества

Тот не уступит никогда сопернику,

Кто крепок властью, силою захваченной,

И кто собой не в состояньи властвовать,

Тот властвовать желает над соседями.

Тут был когда-то дан пример побоищем,

Как сильный налетает на сильнейшего,

Как рвутся лепестки цветущей вольности

И жесткий лавр венчает лоб властителя.

Помпей Великий вспоминал здесь славные

Года могущества, а Цезарь взвешивал

Надежды на успех в борьбе с соперником.

Хоть знает мир, кто вышел победителем,

Их спор возобновится ночью нынешней.

Чуть позже мы обсудим, что именно имеет в виду Эрихто и почему она вспоминает о Помпее и Цезаре. Но вначале ознакомимся с тем, как прибывают на «страшный праздник этой ночи», то есть на праздник античной Вальпургиевой ночи, Фауст и два его спутника: Мефистофель, постоянно следующий за Фаустом (или, напротив, ведущий его за собой) и появившийся только во второй части новый персонаж — Гомункул.

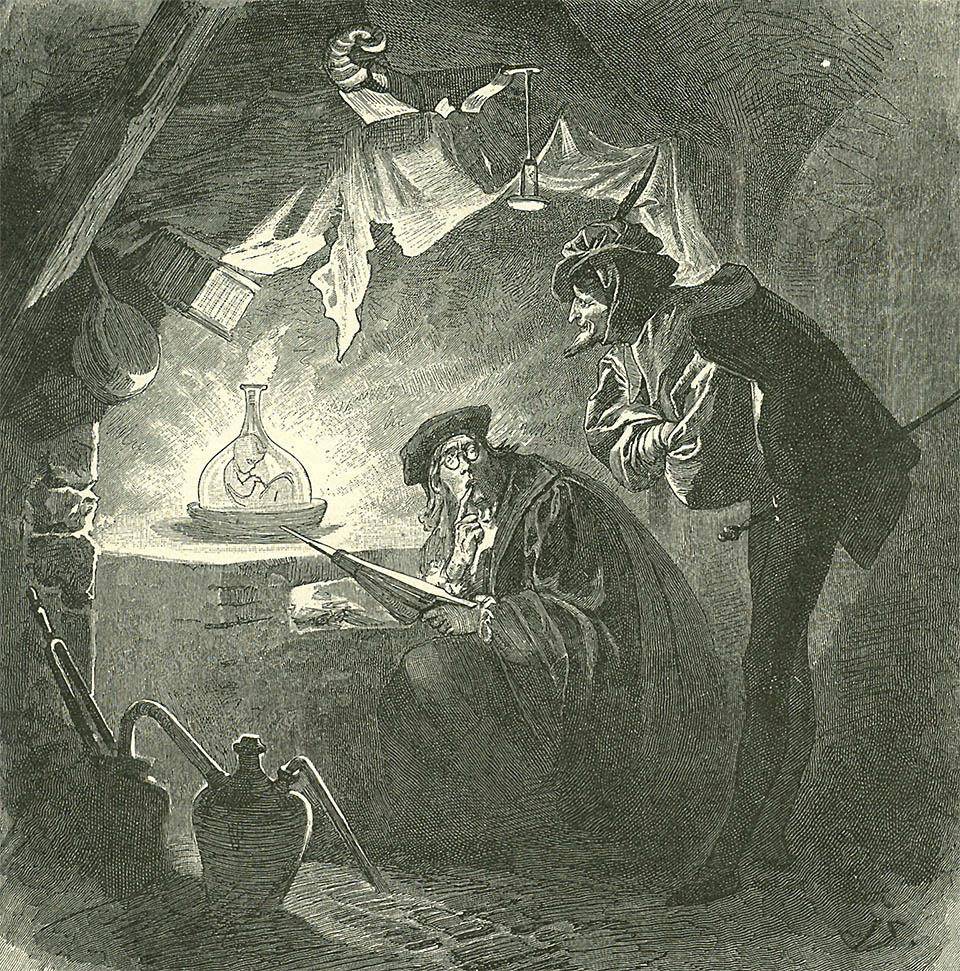

Гомункул — это существо, подобное человеку. Согласно представлениям средневековых алхимиков, это существо может быть получено искусственным путем, выращено в колбе с помощью определенных процедур.

Немецкий литератор Иоганн Петер Эккерман (1792–1854), который был другом и секретарем Гёте, опубликовал книгу «Разговоры с Гёте в последние годы его жизни 1823–32». В этой знаменитой книге, изданной на всех европейских языках, Эккерман публикует сделанные с разрешения Гёте записи бесед с великим поэтом.

Эккерман утверждает, что Гёте давал ему разъяснения по поводу образа Гомункула. И что якобы (свидетельства Эккермана носят, увы, не столь однозначный характер, как хотелось бы) Гёте утверждал, что хочет представить в образе Гомункула чистую энтелехию, разум, человеческий дух, каким он входит в жизнь до всякого опыта.

Энтелехия (осуществленность, законченность, по-гречески) — это одно из основных понятий в философии Аристотеля. Это некая внутренняя сила, которая потенциально содержит в себе цель и окончательный результат. Чаще всего приводится пример той силы, благодаря которой из грецкого ореха вырастает дерево.

Ссылаясь только на Аристотеля, Гёте отчасти морочит голову Эккерману. Ведь не нужно что-то домысливать для того, чтобы установить связи Гёте с алхимией. Гёте сам говорит об этих связях в целом ряде своих работ. Например, в «Поэзии и правде», да и не только.

Гётевское понимание алхимии основано на представлении о великом делании, в ходе которого преобразуется и материальная среда, и преобразующий ее человек. В основе великого делания лежит постепенное формирование алхимиком некоего философского камня. Который в поздней алхимии приобрел характер живого существа, имеющего форму человека.

В книге XV века «Rosarium philosophorum» говорится: «В конце Деяния выйдет к тебе король, диадемой увенчанный, блистательный, как Солнце, сверкающий, как карбункул».

У Гёте создатель Гомункула Вагнер говорит о находящемся в колбе Гомункуле: «Он, как карбункул, ярко блещет». Гёте подчеркивает некое родство Мефистофеля и Гомункула. При этом он сознательно оставляет недораскрытой природу этого родства.

Ну, так вот… На классическую Вальпургиеву ночь Фауст является уже не просто в сопровождении Мефистофеля, он является туда в сопровождении Мефистофеля и этого самого Гомункула. Вот вам и эккермановская «энтелехия»… Чего ради она так плотно и дружественно взаимодействует с духом зла? Нет, не энтелехия это вовсе, а нечто совсем другое. Не хотелось бы выводить за скобки первичную информацию и потчевать читателя только своими интерпретациями. Поэтому давайте вчитаемся в строки «Фауста» с тем, чтобы прояснить природу отношений Фауста с Гомункулом, а также тему тьмы и пресловутой Эрихто.

Рассуждая о споре, который «возобновится ночью нынешней» (историческое содержание этого спора мы обсудим чуть ниже), Эрихто обнаруживает вторжение в ее мир некоего шарообразного тела, которое подобно светящемуся метеору. Она обнаруживает также, что это живое тело, к которому ей, как средоточию смерти, подходить не следует. Она убирается. После чего в высвобожденном ею пространстве появляются Фауст, Гомункул и Мефистофель.

Гомункул

Облетим еще раз с края

Место страшного сраженья.

Поле битвы, оживая,

Наполняют привиденья.

Мефистофель

Я в оконной амбразуре

К рожам севера привык,

Так при виде здешних фурий

Не могу я стать в тупик.

Гомункул

Вот одна из их орясин

Быстро прочь от нас идет.

Мефистофель

О бедняжка, как ужасен

Ей, наверно, наш прилет.

Гомункул

Опусти на эту землю

Рыцаря, и тотчас он,

Шумам этой почвы внемля,

Будет ею воскрешен.

Фауст (дотронувшись до земли)

О, где она?

Гомункул

Не знаем сами.

Но расспроси между кострами,

Пока не наступил рассвет.

Кто к Матерям дерзнул забраться,

Тому уж нечего бояться

И трудностей на свете нет.

Итак, вновь возникает тема Матерей как самых страшных сущностей, после встречи с которыми не следует уже бояться ни Эрихто, ни других темных сил.

Гомункул и Мефистофель оставляют Фауста в одиночестве. Фауст ликует по поводу того, что он находится в Греции, ощущает ее почву. Он радуется, что эта почва пробуждает его от тяжелого сна. Фаусту глубоко наплевать на то, что он находится не просто на греческой почве, а на греческой Вальпургиевой ночи, которая пострашнее немецкой, то бишь в краю некоей явленной нам в начале Эрихто. Что ж, пора, наконец, разобраться в том, что это за Эрихто и о каком страшном поле сражений говорит она, предвкушая некие открывающиеся для нее возможности. Что это за возможности?

Гёте явным образом адресует нас к творчеству еще одного великого древнеримского поэта — Марка Аннея Лукана.

Марк Анней Лукан (39–65 годы нашей эры) считается одним из самых значительных после Вергилия создателей развернутых повествований на исторические темы. Его многочисленные произведения, (поэма «Орфей», поэма «Илиакон», трагедия «Медея», поэма «Сатурналии» и т. п.) пропали почти бесследно. Сохранилась лишь неоконченная поэма «Фарсалия, или О гражданской войне» («Bellum civile sive Pharsalia»). Эта неоконченная поэма состоит из десяти книг. В ней излагается война между Цезарем и Помпеем (49–47 года до нашей эры). Поэт излагает события этой гражданской войны в хронологической последовательности, причем настолько точно, что поэма считается ценным историческим источником. Кульминация поэмы — битва при Фарсале, та самая, которую предвкушает Эрихто.

Фарсал — греческий город, расположенный в Фессалии. Именно около этого города столкнулись цезарианцы (сторонники Цезаря) и республиканцы (сторонники Помпея). Армией цезарианцев командовал Цезарь. Армией республиканцев — Помпей. У Помпея было почти двукратное преимущество по отношению к Цезарю. Цезарь очень боялся, что война с Помпеем затянется (у него были проблемы со снабжением). Цезарь выиграл войну за счет того, что его солдаты были более опытными и дисциплинированными, а сам он превосходил Помпея в умении маневра.

Но дело не в самой этой битве при Фарсале и даже не в ее описании Луканом, а в этой самой Эрихто, которую Лукан описал очень подробно. И мне кажется, что гётеведы, не обращающие внимания на это подробное описание: мол, ну и что, что Эрихто, подумаешь! — делают это специально — для того чтобы степень мрачности второй классической Вальпургиевой ночи не была оценена по заслугам читателями, не знакомыми с творчеством Лукана, при том, что Гёте с этим творчеством был знаком очень хорошо, равно как и все те его современники, к которым он обращался.

Для того чтобы не повторять ошибки гётеведов, избегающих подробного рассмотрения образа Эрихто, я приведу всё то, что у Лукана сказано про Эрихто. Пусть сказанного много. Мы никуда не торопимся. И нам стоит подробно ознакомиться со столь ценной и специфической информацией.

К Эрихто обращается сын Помпея Великого Секст. После гибели отца он сражался против Юлия Цезаря в Африке. Потом, после убийства Цезаря, он по предложению друга Цезаря Марка Антония принял командование римским флотом. Но вскоре вступил в конфликт с тем триумвиратом, который образовался после смерти Цезаря и в который входили Марк Антоний, Октавиан Август (будущий император Август, покровитель Вергилия) и Марк Красс. Секст Помпей захватил Сицилию, пользуясь своим статусом руководителя римского флота. Захватив ее, он занялся пиратством. Много и успешно сражался с армией Октавиана Августа, но в итоге был схвачен в Малой Азии в 35 году и казнен.

Этот Секст решил узнать об исходе битвы при Фарсале да и о многом другом, воспользовавшись возможностями Эрихто. Вот что об этом написано у Лукана, который начинает повествовать об этом, назвав фессалийскую землю проклятой (уже как минимум занятно, не правда ли?). Назвав эту землю так, Лукан… Впрочем, пора перейти к его прямому цитированию.

Там, на проклятой земле, вожди свои станы разбили, —

И взволновалось у всех предвестьем грядущих сражений

Сердце, почуяв, что срок, решающий судьбы вселенной,

Ныне уж близок. Дрожат трусливые души, готовясь

Участи сдаться своей и в будущем худшее видят.

Случая зыбкой игре немногие, с духом собравшись,

Противопоставили страх и надежду. В толпе оробелой

Секст находился — он был Великого сын недостойный.

Тот, кто скоро бежал бродягою в Сциллино море

И замарал Помпея триумф как пират сицилийский.

Острый почувствовав страх, судьбу предузнать пожелал он,

Полный тревог о будущем дне, не терпя промедленья,

Не у пифийских пещер, иль делосских треножников начал

Он предвещаний просить, не у Зевсовой меди в Додоне,

Первых вскормившей людей желудями; не стал узнавать он

Судьбы по жилам зверей, по птицам, по молниям неба

Иль по светилам гадать, подобно жрецам ассирийским, —

Или другим ведовством — негреховным. Противные вышним

Таинства магов он знал недобрых и ведал он также

Злых алтарей загробный обряд — и Дита правдивость,

И замогильных теней; несчастный думал, что боги

Видят слабей, чем они. Пустому и злому безумью

Место само помогло — от лагерных стен недалеко

Было жилье гемонид; наваждение ужасов дерзких

Их не смущало совсем; искусство их — непостижимо.

Гемониды — это самые зловещие и темные фессалийские колдуньи. К Фессалии мы еще вернемся. А пока ознакомимся с тем, что же именно наколдовала по просьбе сына Помпея самая темная из этих темных колдуний — интересующая нас и Гёте Эрихто.

Вот, что говорится у Лукана о фессалийских колдуньях и их таинствах:

На фессалйиской земле растут смертоносные травы,

Ведомы скалам ее замогильные таинства магов

И заклинания их. Там всюду рождаются зелья

Для заклинанья богов: колхидская гостья сбирала

Здесь, в гемонийской земле, с собою не взятые травы.

И небожители здесь, глухие ко многим народам,

Вечно склоняют свой слух к заклятиям племени злого.

Колхидская гостья — это, конечно же, Медея, жрица Гекаты, помогавшая Ясону и его аргонавтам овладеть золотым руном. Она, как мы помним, дочь царя Колхиды Ээта, влюбившаяся в Ясона. Когда Ясон, поклявшийся Медее в вечной верности, задумал жениться на другой, изменив Медее, которая ради него бросила Колхиду и навлекла на себя проклятье рода, Медея убивает двух своих детей от Ясона и скрывается на крылатой колеснице.

Многие специалисты считают, что образ Медеи порожден столкновением культуры древних эллинов далекого героического века, предшествовавшего Троянской войне, и догреческой пеласгической культуры. Что речь идет о некоем культурно-историческом пограничьи, по одну сторону которого — древний мир шаманов, хтонических божеств земли, архаического матриархата и Великой Матери, а по другую сторону — новый бронзовый век с его иными установками.

Медея, способная оживлять мертвых, летать по небесам, явно почиталась вначале как богиня. Одновременно она является и фессалийской колдуньей (Фессалия — родина Ясона, она является местом, откуда исходят все сказания об этом герое). Именно об этом фессалийском колдовском облике Медеи («колхидской гостьи») и говорит Лукан.

Сделав эту «заметку на полях», продолжаем внимательное чтение этого важного для нас автора, уже назвавшего фессалийское колдовство «заклятием племени злого». И сообщившего нам о том, что к этому заклятью склоняют слух небожители, «глухие ко многим народам».

Итак, небожители склоняют слух к заклятиям этого племени, говорит Лукан. И повествует нам о характере этого склонения слуха, сообщая, что один только фессалийский злой голос «долетает к эфирным чертогам»

Он, против воли богов, приносит столь властные звуки,

Что ни вращенье небес, ни забота о небе не могут

Их отразить. И когда к светилам летит их ужасный

Шепот, тогда Вавилон персидский и чары Мемфиса

Тщетно пустили бы в ход все таинства древние магов:

Прочь от чужих алтарей фессалийка уводит всевышних.

Без повеленья судьбы при словах гемонийских заклятий

В хладную грудь проникает любовь; запретное пламя

Старцев суровых палит. И это свершают не только

Вредные яды иль сок из нароста на лбу жеребенка —

Знак материнской любви: никакою отравой не тронут,

Ум человеческий сам слабеет от тех заклинаний.

Те же, кого не сольет никакое брачное ложе

Ни единением чувств, ни соблазнами внешности милой, —

Нитью опутаны той, что скользит с веретен чародейных.

Согласитесь, что авторская убежденность в особом могуществе фессалийских чар заслуживает внимания. Что это за чары, чей «ужасный шепот» (тут одинаково важно и то, что ужасный, и то, что шепот), как утверждает автор, гораздо мощнее, чем чары вавилонских магов и древнеегипетских жрецов? Казалось бы, нет ничего мощнее древнеегипетского и древневавилонского жречества. Так ведь нет, оказывается, что еще мощнее и еще в большей степени насыщены злой темной силой некие фессалийские чары. Мы уже несколько раз натыкались в нашем исследовании на фессалийскую тему. Но пока что мы не обсуждали ее развернуто. Теперь наступила пора именно такого обсуждения. Слишком уж эксцентрично утверждение авторитетного источника, согласно которому фессалийские чары мощнее древневавилонских и древнеегипетских.

Мы уже обсуждали и пеласгический Аргос, находящийся в южной Фессалии, и отдельные фессалийские города. Теперь пора сказать, что Фессалия, этот исторический район на северо-востоке Эллады, выходящий на побережье Эгейского моря, всегда был и бастионом против внешних вторжений, и столбовой дорогой для этих вторжений. В связи с особой важностью для нас некоей обобщенной пеласгической темы, задаваемой в том числе и авторами, стремящимися противопоставить относительно молодой Греции некое наидревнейшее пеласгическое начало в истории Древнего Рима, немаловажно наличие в составе Фессалии области, которая именуется Пеласгия (другие области — Фтиотида, Фессалиотида, Гестиотида

Несколько слов по поводу Фтиотиды. Здесь по преданию жила некая Кирена, которую полюбил бог Аполлон. Аполлон унес свою возлюбленную в крайне важную для нас Ливию, где основал город Кирена. При бракосочетании с Киреной Аполлон стал волком. Сама же Кирена спасала местное население от львов и именуется убийцей львов.

Сделав эту «заметку на полях», свидетельствующую о том, что связи между отдельными областями Греции и Ливии являлись достаточно прочными (не были бы они прочными, не было бы таких преданий), мы движемся дальше.

(Продолжение следует.)